A MONTECASTELLI PISANO

La miniera di rame del Pavone o “Cava del Pavone”, come la chiama Paolo Savi nel “Nuovo Giornale de letterati” (n. 103 pag. 75), ha origini molto remote che risalgono all’età del ferro e dello arcaismo etrusco. I giacimenti cupriferi di Montecastelli infatti, più importanti di quelli di Monterufoli e Micciano, sono da collegare alle stazioni preistoriche etrusche e romane di Rocca Sillano.

Consultando il classico lavoro di Giovanni Targioni intitolato “Discorso sopra l’utilità che si può sperare dalle miniere della Toscana” si può vedere quanto esse dovevano essere produttive e lucrose prima che i Romani le conquistassero proibendo l’escavazione di quei metalli. Essi usarono un pretesto di carattere religioso, dicendo che sembrava crudele il “ferir le viscere della madre comune per cavarne metalli”, per mascherare il vero motivo per il quale non volevano che si lavorasse in miniera e cioè quello di cercare di impoverire e abbrutire il più possibile i popoli vinti per far pesare loro ancora di più il giogo dell’occupazione. Altri, invece, hanno giustificato questa legge assurda dicendo che il lavoro in miniera non rendeva praticamente niente e quindi vi si impiegavano delle forze a scapito dell’agricoltura. Noi, come del resto lo stesso Targioni, non siamo di questo avviso, perchè conosciamo quanto gli Etruschi fossero civili, ricchi, ingegnosi e come non avessero bisogno di una legge straniera per cautelare i propri interessi. Un altro punto a favore di questa tesi è che in quel periodo non mancavano nella zona vasti terreni coltivati e boschi. Inoltre gli Etruschi dovevano, per forza, aver un gran tornaconto a lavorare in miniera se vi impiegavano grandi capitali, riuscendo a fare delle cose che anche oggi son difficili da eseguirsi.

Alla dominazione romana successero gli incursori e distruggitori Barbari e per le miniere non cambiò gra chè. Dopo i Barbari vennero i Longobardi e la situazione continuò a peggiorare. Poi la Toscana fu divisa in tanti feudi sempre in guerra tra di loro, così che non c’era neppure il tempo e le disponibilità per andare ad aprire le miniere. Anche quando i feudi divennero delle repubbliche il risultato non cambiò molto.

Per tornare a sentir parlare delle miniere bisogna aspettare la venuta al potere dei Medici. I Medici incoraggiarono lo sfruttamento minerario facendo dei tentativi per riaprire le miniere e in particolare con due fra le maggiori: quella di Montecatini e quella di Montecastelli.

Per quanto riguarda la miniera di Montecastelli (trascurando di parlare di quella di Montecatini che non ci interessa direttamente) sappiamo da una lettera di Giovanni Rossi, ministro delle cave del rame, al Granduca Francesco I, in data 11 aprile 1582, che si era ordinato di metter mano a riaprire questa miniera nel Marzo dello stesso anno, ma che poi non se n’era fatto di niente per non intralciare i lavori alla miniera di Montecatini; si sarebbe cominciato quando fosse iniziata la fusione del minerale estratto in questa miniera.

Finalmente in un’altra lettera di un tal Bernardo Giorgi, ministro economo delle miniere, datata 20 novembre 1584 e indirizzata al Granduca, si dice che nella miniera di Montecastelli, alla profondità di 11 braccia, si trova del

minerale in quantità e di qualità superiori a quello trovato nel primo saggio e che la miniera va per filoni e non per noccioli come quella di Montecatini. La lettera scritta da Bernardo Giorgi termina con ed io ci ho grande speranza”.

Ulteriori notizie riguardanti la miniera del Pavone si hanno da una lettera di un tal Seriacopi, diretta al cavalier Belisario Vinta, segretario del Granduca Ferdinando I e datata 25 gennaio 1605, nella quale si parla di una certa partita di minerale crudo ed inservibile per la lavorazione e quindi si decide di far venire da Venezia il maestro Francesco Nerotti “araffinare centocinquanta di quel metallo che si trovano nel castello di Firenze e che era talmente agro che senza ridurlo non potea farsene nulla di buono”.

A questi tentativi medicei di riaprire la miniera di Pavone, seguì un alto tentativo nel 1636, fallito per la morte, attribuita per altro all’imprudenza, di un tal Nardone.

Fino al 1751 non ci fu nessuno che pensò di riaprire la miniera di Montecastelli e nemmeno quella di Montecatini. In quell’anno, infatti, una società di Livornesi vi eseguì, senza frutto, dei lavori superficiali, però desistè dall’impresa e quindi la miniera tornò ben presto abbandonata.

Già l’opinione pubblica dava per certa la sterilità di questa miniera, quando nel 1827, una società provvista di capitali sufficienti all’impresa intraprendeva una nuova escavazione. Purtroppo da questo periodo in poi non siamo riusciti a trovare notizie riguardanti direttamente la nostra miniera, comunque, per avere un’idea della mole di lavoro che vi si doveva svolgere nella metà dell’ottocento, faremo un parallelo con quella di Montecatini che è, se vogliamo, la gemella di quella di Pavone. E’ stato accertato che già nel 1831 veniva fuso nei forni di Cecina il rame estratto dalla miniera di Montecatini, per poi essere lavorato nelle officine pratesi, e fu giudicato subito eccellente, poiché era molto duttile e nello stesso tempo tenace. Il Ridolfi nel “Giornale agrario toscano” (vol. VI anno 1832) scrive che le gallerie più profonde sono a 60 braccia al di sotto della bocca della miniera ed hanno uno sviluppo di 1000 braccia e che sono sanissime, ben armate e di facile e comoda percorrenza anche per i “non addetti ai lavori”.

Lo scandaglio della miniera iniziò nel 1827 con soli 3 uomini e già nel 1832 ve ne lavoravano più di 100 ed altri 20 impiegati alla fonderia. La vena rendeva oltre il 30% di puro rame ed in certi punti si arrivava anche al 60 – 70%, quindi tutto fa presumere che il numero degli operai sarebbe sicuramente aumentato. Non a caso abbiamo descritto la miniera di Montecatini; tutto questo ci serve per descrivere indirettamente anche la miniera del Pavone; infatti lo stesso Ridolfi conclude il suo lavoro come segue: “… la quale industria, (riferendosi all’attività della miniera di Montecatini) lungi dal ristarsi nel vastissimo campo di Montecatini, si è già distesa alla volta di Montecastelli, ed in tempo brevissimo, tenendo dietro agli antichi lavori, giunse ivi pure ad un filone metallico, che ne fece sicuri dover quella miniera riuscire emula se non più ricca di quella di Montecatini”.

Questo paragrafo non ha bisogno di nessun commento; risulta evidente come la miniera del Pavone dovesse essere, forse, anche più importante di quella di Montecatini.

La miniera di Montecastelli fu chiusa poi nel 1869 il 30 settembre, come ci dice l’incisione lasciata nella Cappella posta all’interno delle gallerie. Non conosciamo i motivi diquesta decisione; forse il minerale cominciò a scarseggiare, o forse il prezzo del rame subì un forte ribasso che non rendeva più conveniente la sua escavazione.

Un fatto è certo, però, nella metà dell’ottobre la miniera di Pavone doveva aver raggiunto un notevole sviluppo considerando anche il gran numero degli edifici situati all’imboccatura della galleria principale ed il minerale doveva comparire in grande quantità se si riusciva a trarre degli utili, considerando anche le enormi spese per il trasporto di questo ai punti di lavorazione e di impiego, visto che la miniera è posta in una zona non molto accessibile e distante da tutti i grandi centri industriali.

Durante l’ultima guerra la S.A.R.E.M. (Società Anonima Ricerche ed Escavazioni Minerali), che già lavorava alla miniera di carbone della Mandria, fece un sopralluogo alla miniera del Pavone, senza per altro iniziare i lavori.

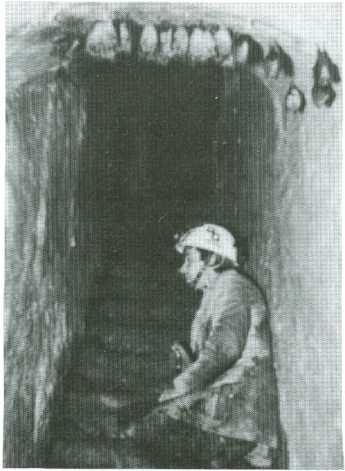

Oggi questa miniera è compietamente abbandonata; parte degli edifici sono franati; rimangono soltanto le gallerie che ospitano pipistrelli e qualche curioso che, come noi, cerca di scoprire i segreti del passato.

GALLERIA PRINCIPALE

La miniera del Pavone è situata nella parte più bassa del versante Ovest di Poggiamonti, in prossimità del podere “Cetina”, a breve distanza dal torrente Pavone.

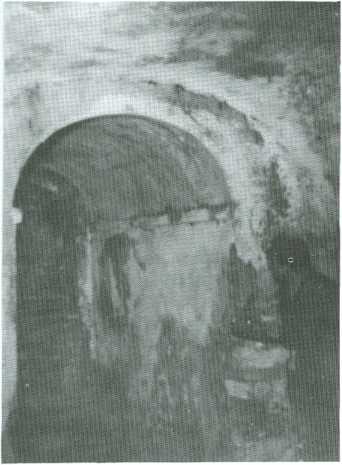

L’ingresso principale di questa miniera si apre all’interno della prima costruzione facente parte di una serie di edifici adibiti a uffici, officine, abitazione del custode, ecc. Tale ingresso, semiostruito, è sormontato da una volta in tufo; è rivolto verso O.S.O. e procede pianeggiante ed in linea retta per 213 passi; i primi 39 hanno la volta e le pareti rinforzate con mattoni intonacati; i successivi 112 passi non hanno nessuna armatura e difatti in tre punti si sono avute delle piccole frane, che però non compromettono la stabilità della galleria. A questo punto (a 151 passi dall’ingresso), sulla destra, si hanno dei muri di sostegno intervallati da quattro archi con pilastri, per la lunghezza complessiva di 29 passi. Finita questa costruzione, si hanno ancora 23 passi di galleria non armata, per giungere di nuovo ad una armatura completa (volta e pareti), dove iniziano le prime diramazioni. Questa è la parte dove si svolgeva la maggiore attività della miniera; nello spazio di pochi passi si hanno 6 diramazioni, che descriveremo dettagliatamente più avanti, per ora diamo soltanto la loro disposizione rispetto alla galleria principale.

La prima, a destra, costituita da una scala è chiamata, da una iscrizione, “Via della Scala Meccanica”.

Più avanti 8 passi, un’altra deviazione a destra, la cui apertura è posta ad una altezza di circa 50 cm. dal livello della galleria ed è chiamata “Via della Scala ” (nell’iscrizione non si riesce

a leggere altro).

Quasi di fronte a questa, un’altra deviazione a sinistra, che noi abbiamo chiamato “Galleria del Caminetto”.

Ancora a sinistra si trova una Cappella.

Di fronte alla Cappella, un ampio locale, da noi denominato “Salone Centrale”, dal quale sono visibili numerosi pozzi.

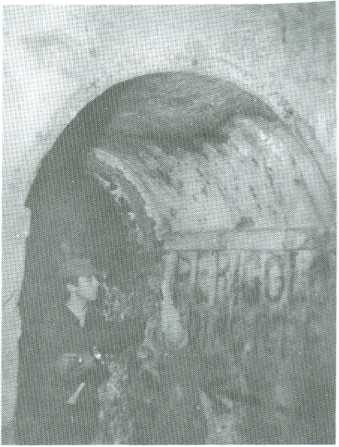

L’ultima di queste deviazioni è un prolungamento della Galleria Principale, lungo 27 passi, che costituisce un probabile avanzamento. Questa galleria, essendo molto corta, fa presumere che gli scavi devono essere stati interrotti prematuramente: o per scarsità del minerale, o per la friabilità del terreno che la rendeva pericolosa. Ciò spiega anche la presenza di una iscrizione a caratteri cubitali indicante “PERICOLO DI MORTE”. Questa scritta ci ha dato lo spunto per chiamare questo prolungamento “Galleria della Morte”.

Per rendere più chiara l’esposizione, già abbastanza complessa, non abbiamo seguito, nella descrizione delle 6 diramazioni, lo stesso ordine usato per la loro disposizione.

CAPPELLA

La cappella, larga circa 1 m. e profonda 3 m., si apre, come già accennato, sulla sinistra della Galleria Principale. Si presenta interamente intonacata ed è ancora visibile parte dell’originaria pittura azzura. Sulla destra, entrando, c’è un’incisione, probabilmente eseguita con la punta di un chiodo o simile, recante la probabile data di chiusura della miniera. Il testo di questa iscrizione è il seguente:

MEMORIA

1869 – 30 settembre cessò e fu sospesa questa miniera Angelo Grassi Armatore

Francesco ……..

Pompista

Sul fondo della Cappella, l’altare, preceduto da uno scalino e sormontato da un vano dove, probabilmente, era collocata un’immagine sacra raffigurante la Madonna. Questa supposizione è avvalorata dalla presenza del monogramma tipico di Maria.

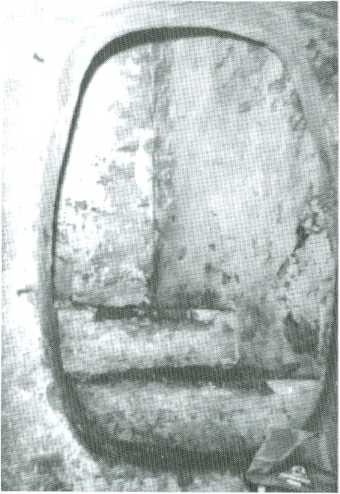

SALONE CENTRALE

Di fronte alla Cappella si apre un vasto locale dalla struttura molto complessa che noi abbiamo chiamato “Salone Centrale” per spiegare l’enorme mole di lavoro che vi si doveva svolgere.

Sul pavimento si apre un pozzo molto profondo diviso in tre parti da due muri in mattoni per ritto, sul fondo del quale si nota la presenza di acqua, che il classico “pisciolio” fa presumere corrente. Sulla destra del Salone Centrale, un’apertura dà nel Pozzo dei Macchinari, il cui fondo è raggiungibile, come vedremo più avanti, scendendo la Scala Meccanica. In questo pozzo sono visibili i resti di una trave di legno infissi nelle pareti. Sopra questa apertura c’è un’iscrizione del tipo di quella trovata nella Cappella, della quale si può leggere:

“1869 il 30 settembre cessò di vivere e crepò Purtroppo non figurano

nomi di cose o persone, altrimenti questo sarebbe stato un particolare interessante, visto che non ci sono fonti storiche riguardanti la miniera in questo periodo. Per trovare la notizia di una morte bisogna risalire al 1636, anno in cui, come già detto prima, fu fatto un tentativo di riattivazione della miniera fallito per la morte di un tal Nardone.

Sempre sulla destra del

Salone Centrale, un’altra apertura in un altro pozzo, che è in comunicazione

con quello dei macchinari; mentre di fronte, in alto, c’è una finestra che

doveva servire per il passaggio del materiale scavato verso i pozzi per essere

lavorato. Sotto questa finestra si vede un arco a mattoni che dà accesso ad

una piccola galleria; a sinistra un altro arco, sotto il quale è posto un coppo

completamente murato e del quale emerge solamente l’orlo ad una altezza di

circa m. 1 dal pavimento del locale, costituito

per altro da materiale di discarica. Questo coppo doveva servire da riserva d’acqua potabile per i minatori. Sul soffitto del salone un’apertura rettangolare.

VIA DELLA SCALA MECCANICA

Questa deviazione, sulla destra della Galleria Principale, scende con una scalinata. Fatti 20 scalini si giunge ad un pianerottolo, alla cui destra si apre il fondo del Pozzo dei Macchinari. Sembra, dalla conformazione delle mura, che sul fondo di questo pozzo dovessero girare enormi ruote metalliche, adibite ad una non meglio identificata lavorazione del materiale. Sono stati trovati anche chiodi, verghe e resti di meccanismi facenti parte dei macchinari per tale lavorazione.

Oltrepassando il pianerottolo e scendendo ancora 9 scalini, si giunge ad una nicchia, alla cui sinistra si apre, sul pavimento, un altro pozzetto profondo circa 6 – 8 m. Sulla parete sinistra di questo pozzo, ad un dislivello di 1,5 m., c’è un cunicolo che non permette il passaggio in posizione eretta, che girando verso sinistra, porta sul fondo del Pozzo dei Macchinari. Sopra l’architrave di questo cunicolo c’è scolpita una data: 1865.

La scala prosegue con ancora 9 scalini oltre il pianerottolo e girando a destra porta quasi sul fondo del Pozzo nel Salone Centrale. Questa parte della miniera, quella cioè dove ci sono i pozzi, è molto difficile da descrivere, anche perchè molte cose hanno lasciato perplessi noi stessi che pure le abbiamo viste. Per esempiosi intravedono, in fondo ai pozzi, oppure ad altezze diverse lungo le pareti degli stessi, delle gallerie o, comunque, delle aperture che però sono irraggiungibili e quindi è praticamente impossibile riuscire a capire dove portino e a che cosa fossero servite. Molto probabilmente un tempo, quando questa miniera era in attività, dovevano esserci state delle scale e delle passerelle di legno o di ferro che non hanno resistito al peso degli anni, dell’umidità e anche degli smantellamenti. Il Salone Centrale, la Via della Scala Meccanica, la Via del Scala… sono tutti ambienti che un tempo erano pieni di macchinari che, insieme all’acqua, lavoravano il materiale scavato al fine ultimo di poter separare il rame dalle impurità. Oggi, non essendo rimasto nulla di tutto ciò, è molto difficile dare un senso ad ogni apertura e galleria.

VIA DELLA SCALA…

La Via del Scala… si apre sulla destra, a circa 50 cm. dal piano della Galleria principale. Varcato l’ingresso di questa via, si salgono 4 scalini per giungere ad un pianerottolo, che guarda, per mezzo di un’apertura rettangolare, sul fondo del Pozzo dei Macchinari. Oltrepassando questa apertura, di fronte, il pianerottolo continua per pochi centimetri fino ad una finestra che si apre sullo stesso Pozzo dei Macchinari.

Tornando all’entrata di questa “Via”e girando a sinistra si prosegue, sempre sullo stesso pianerottolo, per pochi passi, poi facendo una curva di 180° a destra, inizia una scalinata di 12 scalini che porta ad un altro ambiente.

Sulla sinistra di questo ambiente, dopo una piccola apertura sul pavimento, si accede ad uno “slargo”. In questo “slargo”, sulla sinistra, una apertura che da sul pozzo che, nel Salone Centrale, risulta essere, guardando, alla sinistra del Pozzo dei Macchinari. Sulla destra dello “slargo”, cioè di fronte a questa apertura, c’è una stanzetta larga circa m. 1 e profonda m. 3 , che doveva avere una porta, visto che sono ancora visibili i cardini. Questo è l’unico ambiente provvisto di porta di tutta la miniera, quindi doveva avere funzioni abbastanza importanti, forse serviva da ufficio, da magazzino, o comunque dove stava l’equivalente del nostro Capocantiere. All’interno iscrizioni a lapis sulle pareti, che noi riportiamo fedelmente: “Macchinisti di pompe fu Giovanni Rossinelli (o Vossinelli) e Francesco Fini e di Estravazione fu Vincenzo Fratini (o Fralini)??!! Teodosio Rossinelli”.

Sotto queste iscrizioni, in basso, nicchia quadrata nel muro. L’intonaco del soffitto di questa stanzetta è stato completamente consumato, tanto che sono visibili i mattoni nudi; a compiere questa usura sono stati i pipistrelli che vi si sono attaccati durante il letargo. Sul pavimento, in corrispondenza di questa parte del soffitto, un’enorme quantità di escrementi, che raggiungono, nel punto più alto, l’altezza di 30 – 35 cm. Questo fenomeno si può notare anche fuori dalla stanzetta.

Tornando nello slargo e andando un po’ a diritto e poi girando a sinistra ci immettiamo in un lungo corridoio: a 10 Passi uno scalino, all’undicesimo finestra sulla sinistra che dà nel Pozzo Centrale (quella che dal Salone Centrale abbiamo visto di fronte in alto). In corrispondenza di questa finestra, sulla destra, una galleria senza armatura lunga 10 passi. Continuando avanti, invece, si incontrano 7 scalini che, girando a sinistra di 180°, portano ad un passaggio dalla strana forma di botte. Oltre questo passaggioun pianerottolo, che noi abbiamo chiamato delle “Iscrizioni”, con una grande apertura sul Salone Centrale. Dall’altra parte dell’apertura si intravede una galleria armata che gira a destra. Questa galleria non è raggiungibile da questa parte, bisognerebbe superare l’apertura nel pozzo, sarà raggiungibile invece da un’altra parte, come vedremo più avanti.

Abbiamo chiamato questo luogo “Pianerottolo delle Iscrizioni” a causa dei numerosi messaggi lasciati sulle pareti; messaggi lasciati da visitatori occasionali e che non hanno nulla a che vedere con la miniera, però noi li abbiamo trascritti ugualmente, anche se qualcuno è incomprensibile.

- 1948 – 14 – 8 Kratochwila Boris

- Adi 17 settembre 1908 la famiglia Rivolti fu condotta da Giuseppe Giorgi Nelli, Penelope, Maria, Giorgio, Carlina e Norina Giorgi

- W GARIBALDI

- Alle (i) di 8 dicembre 19.. nella cerca sono venuto giù e più indovina che… chiamo

Sono io figlio del mi babbo e nipote del mi zio…

… 2 anni orsono per caso ci risono apparito ò letto questo scritto ò aggiunto io lui e lei in quell’altri

- 1858 29 Agosto Nelso…

Ritornando indietro fino all’ambiente situato alla fine dei 12 scalini e superando l’apertura sul pavimento, già descritta prima, si accede ad una scalinata in pietra perfettamente conservata che, con 19 scalini che girano a sinistra, porta a un corridoio perpendicolare alla suddetta scala. Sulla sinistra di questo corridoiosi ha accesso ad una galleria pavimentata a mattoni, che girando leggermente a sinistra, termina nell’apertura sul Salone Centrale. Questa è la galleria che non potevamo raggiungere dal Pianerottolo delle Iscrizioni.

A destra del corridoio, invece, abbiamo un’altra galleria, armata in mattoni, lunga 17 passi, che porta ad un incrocio di gallerie scabrose senza armatura. (Questo incrocio è da tener presente, perchè vi torneremo successivamente). A destra la galleria scende con tracce di scalini scavati nella roccia, ragione per la quale noi l’abbiamo chiamata “Galleria della Scala Rocciosa Inferiore”. Dopo una cinquantina di scalini si ariva ad un bivio; a sinistra galleria pianeggiante così suddivisa: i primi 14 passi non armata, da 14 a 32 armata in mattoni e per altri 105 passi non armata, anche se in ottime condizioni. A questo punto, di fronte, sembra che la galleria sia franata, mentre a destra, dopo un muretto ed un arco, la galleria prosegue. Dopo una franetta si incontra la prima diramazione: a sinistra si apre una galleria molto bassa (0,5 m.) e lunga circa 15 passi, in fondo alla quale è stata trovata una spina di Istrice, ossa di animale ed un ciuffo di erba bianca a causa della mancanza di luce solare. Questo particolare ci ha dato lo spunto per chiamare questa diramazione “Galleria dell’Erba”.

Ritornando nella galleria della franetta e proseguendo a diritto per 20 passi si giunge ad un crocevia: a sinistra galleria lunga 30 passi; a destra galleria lunga 20 passi; di fronte si procede per 22 passi fino a giungere ad una nicchia, mentre la galleria prosegue girando leggermente a sinistra. Dopo 15 passi si arriva ad una frana, oltrepassata la quale si entra in uno slargo con forti infiltrazioni di acqua. Questa galleria è stata chiamata da noi “Galleria dei Pipistrelli” per descrivere l’enorme movimento di questi innocui animali. Questa serie di gallerie fa parte dell’estremo avanzamento della miniera ed è in questo ramo che veniva prelevata la maggior parte del minerale scavato.

In questa direzione non si può più procedere, quindi dobbiamo tornare indietro e precisamente fino al bivio che abbiamo lasciato in fondo alla Galleria della Scala Rocciosa Inferiore. A questo bivio prendendo questa volta a destra si entra in un corridoio armato a mattoni lungo 9 passi, che immette in una stanzetta caratterizzata dalla presenza di nicchie nelle pareti e precisamente: 3 piccole quadrate nella parete di destra entrando e una più grande sulla parete di fronte. A destra entrando, nell’angolo formato da due pareti, si può osservare qualcosa che può sembrare un caminetto. Questa somiglianza ci ha dato lo spunto per chiamare questa stanzetta ed il rispettivo corridoio “Galleria del Caminetto” che abbiamo già citato quando abbiamo elencato la serie delle diramazioni della Galleria Principale. Se questo “qualcosa” è un caminetto, la sua canna fumaria sbocca nella Galleria della Scala Rocciosa Inferiore. Questa stanzetta, larga circa due passi e profonda 5, doveva servire, secondo noi, come spogliatoio e come luogo di ristoro per i minatori, anche se questa tesi è un po’ messa in discussione dalle ridotte dimensioni del locale.

Oltrepassando la stanzetta si entra in un corridoio lungo 7 passi, che sbocca nella Galleria Principale, nel punto delle 6 diramazioni che abbiamo elencato all’inizio delle descrizioni.

Questa parte della miniera è già stata tutta descritta; per trovare la zona ancora da descrivere bisogna tornare all’incrocio in cima alla Galleria della Scala Rocciosa Inferiore. Come ricorderemo siamo giunti a questo incrocio per mezzo di un corridoio lungo 17 passi e completamente armato. Giunti a questo incrocio abbiamo preso a destra e siamo scesi nella Galleria della Scala Rocciosa Inferiore, questa volta, invece, giriamo a sinistra. Fatti pochi passi si incontra un bivio dalla forma di una Y. La galleria di destra procede pianeggiante, senza armatura, per 7 passi, dove è stata chiusa con materiale di riporto; nelle condizioni attuali non è permesso il passaggio nemmeno procedendo sdraiati. Si arriva ad un punto in cui si rimane incastrati tra la volta ed il materiale di riporto che ostruisce il passaggio, comunque illuminando con la torcia si vede che la galleria, superato questo punto, si allarga nuovamente.Noi abbiamo chiamato questa galleria “Galleria dei Serpenti”.

La galleria di sinistra, invece, continua a salire con la stessa pendenza e gli stessi tipi di scalini della Galleria della Scala Rocciosa Inferiore, quindi noi l’abbiamo chiamata “Galleria della Scala Rocciosa Superiore”. Procedendo per una cinquantina di scalini, di cui gli ultimi molto ripidi, quasi verticali, si giunge ad una galleria pianeggiante in cima alla quale, ad una distanza di circa 70 passi, si apre l’uscita.

Sulla sinistra, uscendo dalla Galleria della Scala Rocciosa Superiore, la galleria pianeggiante continua, mentre un’altra si apre alle spalle della scala ed è raggiungibile superando la botola formata dall’ingresso delle Scale Rocciose.

GALLERIA SECONDARIA

L’ingresso della Galleria Secondaria, che non è altro che “l’uscita” di cui abbiamo parlato al termine del capitolo precedente, è rivolto verso S.O., più o meno nella stessa direzione dell’ingresso della Galleria Principale, però a un piano superiore rispetto a questo e si apre su una discarice di materiale.

Nella stagione fredda si sente, stando in prossimità di questo ingresso, una notevole quantità di aria calda che esce dalla miniera. Questo fenomeno può confermare quanto hanno detto i vecchi di Montecastelli, che la galleria da noi detta “Secondaria” fosse una presa d’aria per la miniera; effettivamente le due aperture, quella inferiore e quella superiore, permettono all’aria di circolare più forzatamente.

Come nella Galleria Principale, anche in questa, una volta superate alcune pietre che ostruiscono parzialmente il passaggio, ci troviamo di fronte ad una galleria pianeggiante, non armata, che procede per circa 70 passi, fino alla diramazione posta in cima alla Scala Rocciosa Superiore. Come già detto nel capitolo precedente, da questo punto parte una galleria accessibile solo superando la botola formata dalla Scala Rocciosa Superiore. Questa galleria è diritta e molto corta, (circa 30 passi) e, diversamente dalle altre, non è stata chiusa, ma finisce.

L’altra galleria, che sarebbe il proseguimento di quella che viene dall’ingresso, avanza nell’interno del monteper 68passi, punto in cui si ha una diramazione a destra lunga 20 passi, dove è stata chiusa con del materiale di riporto. Tornando indietro e proseguendo nella galleria a diritto per 10 passi si trova, sulla destra, un inizio di galleria subito chiusa; quindi continuando ancora si arriva alla fine della galleria con altri 10 passi. Anche questa “fine” non è una fine, ma una chiusura. In un punto ben determinato di questa galleria si ha un’eco molto strana e molto amplificata. Questa eco si forma e si può sentire in un tratto di galleria molto limitato, prima e dopo di questo, nulla. Questo particolare ci ha dato l’idea per chiamare questa galleria “Galleria dell’Eco”.

In una di queste gallerie sono state trovate delle ossa animali: cranio di istrice, con la mandibola provvista di due sviluppate zanne, molto più grandi degli incisivi; alcune vertebre ed altri ossicini non meglio identificati. Oltre alle ossa di questo animale è stato trovato anche un altro osso molto più grande e più friabile, forse appartenente ad un arto di un animale di dimensioni maggiori dell’istrice. Questo è il secondo “ossario” che abbiamo trovato nella miniera, dopo quello della Galleria dell’Erba.

Tutte queste gallerie della parte superiore della miniera, cioè quelle facilmente raggiungibili dalla Galleria Secondaria, non presentano nessun tipo di armatura, sono perfetamente conservate ed in alcuni punti c’è presenza di acqua sul pavimento, però per poter continuare la loro esplorazione occorrerebbe rimuovere il materiale di riporto che chiude gli avanzamenti.

GALLERIA DEL MUGNAIOLI

Camminando lungo il letto del Pavone, nello stesso senso dell’acqua, per un buon 300 m. dal punto in cui si trovano i resti delle costruzioni della miniera, si giunge in prossimità di una costruzione, in muratura, posta nel centro del letto stesso. Questa costruzione non è altro che un pilastro, fatto di mattoni e pietre e sagomato in modo tale da resistere all’urto delle correnti del torrente. La sua probabile funzione era quella di sorreggere una passerella che univa le due sponde, passerella, della quale non è rimasta nessuna traccia. Proprio di fronte a questo pilastro, sul lato destro del fiume (dalla parte della miniera del Pavone) si apre, ad un dislivello di circa due metri dal letto stesso, un’altra galleria.

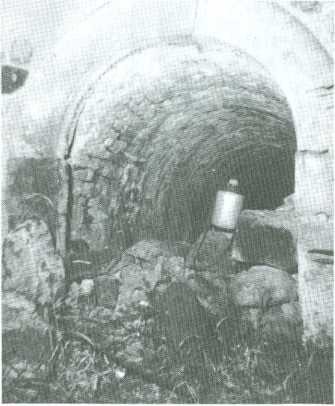

L’ingresso della Galleria del Mugnaioli si presenta sormontato da un arco in mattoni, sopra al quale c’è un vano dove, probabilmente, era posta un’immagine sacra. Fra l’arco ed il vano c’è lo spazio per un cartello, che doveva recare incisa una probabile data oppure un saluto alla divinità raffigurata sopra di esso. Sulla destra di questo ingresso è stato posto un cartello con una scritta in vernice nera: PERICOLO. VIETATO ENTRARE.

Varcato l’ingresso, la galleria avanza pianeggiante, rettilinea e armata in mattoni per 42 passi. Una particolarità di questa armatura è costituita dalla presenza di mensole, sempre in mattone, sporgenti una quindicina di centimetri dal muro, ad un’altezza di circa m. 1.60 – 1.70 dal piano di terra. Queste mensole sono ad una distanza di m. 1 l’una dall’altra e sono presenti sui due lati della galleria.

A 42 passi dall’inizio, dicevamo, c’è una diramazione sulla destra. Lasciando la galleria principale ed entrando in questa diramazione non armata si procede, girando leggermente a destra, fino ad incontrare altre due diramazioni: quella di sinistra, costituita da materiale molto friabile, finisce subito; quella di destra, invece, continua, parallela alla galleria principale, però in direzione opposta e leggermente in salita, per 20 passi, punto in cui si ha un’altra diramazione, che per comodità di descrizione chiameremo “delle Radici”. A questa diramazione se prendiamo a destra arriviamo, neanche a dirlo, ad un bivio: a destra finisce subito, a sinistra finisce dopo 10 passi. Questa galleria di 10 passi è appuntellata qua e la con delle travi di legno ormai marcio e quindi è molto pericoloso sostarci a lungo.

Tornando indietro fino alla Diramazione delle Radici e prendendo questa volta a sinistra, che poi, se vogliamo, non è che giri a sinistra, ma prosegue in direzione della galleria dalla quale siamo venuti, si va avanti per 8 passi, punto in cui si trova un bivio. A diritto si può procedere ancora per poco, perchè la galleria è stata chiusa, forse per non fare accedere al minerale che, in questa miniera, a differenza dell’altra, appare in maggior consistenza. Girando a destra, invece, dopo una venticinquina di scalini scavati nella roccia che girano leggermente a destra, si arriva ad un pianerottolo, dal quale è possibile proseguire girando a destra di 90°. Dopo pochi passi si giunge ad una galleria perpendicolare a questa, che però è molto bassa e finisce subito, sia a destra che a sinistra. Questi spezzoni di galleria sono caratterizzati dalla presenza delle radici degli alberi che disegnano sulle pareti e sulla volta delle linee rette che si intersecano tra di loro con una precisione impressionante.

Tornando indietro fino alla galleria principale e continuando a diritto (nella direzione opposta a quella che va verso l’ingresso) si arriva alla fine dell’armatura a 68 passi dall’ingresso e poi, dopo 105 passi, sempre dall’ingresso (tutte le misure riferite alla galleria principale vengono prese dall’ingresso), si ha una diramazione sulla sinistra, che terminaquasi subito, e dove è visibile molto minerale.

Continuando nella galleria principale a 111 passi diramazione a destra e inizio di una nuova armatura, che termina a 142 passi. Questo tratto di galleria ha il piano di terra sommerso da una decina di cm. d’acqua e sopra la volta si apre (questo è visibile una volta finita l’armatura) una grande nicchia. Andando ancora avanti, sempre nell’acqua, a 170 passi ricomincia l’armatura che finisce, insieme alla galleria, a 178 passi. A questo punto la galleria è franata o è stata fatta saltare con una carica esplosiva, perchè ci sono dei grossi massi di gabbro appoggiati all’armatura, che non permettono il passaggio nemmeno della vista.

La Galleria del Mugnaioli finisce qui, quindi possiamo dire che è di dimensioni molto ridotte rispetto alle altre, anche se sembra che sia più ricca di minerale.

LA RIPRESA

In relazione con la Miniera del Pavone è un’altra costruzione posta anch’essa nel letto del torrente: la Ripresa. Questa costruzione non è altro che una diga situata a circa 700 – 800 m. a monte, rispetto all’ingresso della Galleria Principale della miniera. La sua funzione, come ci spiega il nome, era quella di prendere l’acqua del Pavone.

nei periodi di magra, e convogliarla in un canale, che la faceva giungere fino alla miniera dove veniva usata per lavare il minerale estratto. L’esigenza di prendere l’acqua del Pavone così a monte era determinata dal fatto che la Galleria Principale è leggermente più alta del livello del torrente e quindi avrebbero dovuto impiegare delle pompe se avessero preso l’acqua direttamente davanti ad essa.

La diga è stata costruita con dei mattoni murati sopra un basamento di pietre; non è molto alta in modo che, durante le piene, l’acqua poteva facilmente superarla e proseguire il suo corso lungo il letto del torrente.

Come abbiamo già accennato, la diga faceva confluire parte dell’acqua del Pavone in un canale che, costeggiando lo stesso torrente, giungeva alla miniera. Per i primi 155 passi, questo canale è coperto, o meglio, è scavato interamente nella roccia.

All’ingresso due scanalature verticali nell’armatura fanno pensare alla presenza di una chiusa. Dopo pochi passi l’armatura finisce e la “galleria” prosegue nel gabbro vivo. E’ molto bassa e stretta e da questo si capisce che doveva passarci solamente acqua. A 35 passi vi confluisce un’altra galleria proveniente sempre dal torrente; a 137 passi ricomincia l’armatura, che termina con la galleria ed anche qui doveva esserci stata una chiusa.

Chiaramente, dicendo termina la galleria, si intende che termina la parte di canale scavato sotto terra, perchè da qui alla miniera l’acqua proseguiva all’aperto in “Gorili” che, in molti punti ormai, sono stati sepolti dalla vegetazione.

GALLERIA DELLE CAPANNE

Sempre su questo versante di Poggiamonti, però molto più in alto dal Pavone, quasi a mezza costa, nel fosso del podere “Le Capanne”, si apre un’altra galleria. Vi si accede solamente risalendo il fosso, (in certi punti si devono addirittura scalare delle pareti di gabbro friabilissimo, tenute a stento dalle radici degli alberi) visto che non c’è strada nè viottolo per andarci.

L’ingresso di questa strana galleria non è armato e visto da lontano sembra la tana di un animale di grandi dimensioni. La galleria avanza con due sole diramazioni: la prima, a sinistra, di 45 passi; la seconda, a destra, di 20 passi. La parte iniziale di essa ha il pavimento coperto dall’acqua, che in certi punti raggiunge l’altezza di 50 cm. Per 239 passi di procede dritti, riuscendo a scorgere la luce dell’ingresso che, riflettendo nell’acqua, dà alla galleria uno scenario fiabesco. Arrivati al 239 passo, dall’inizio, si gira a sinistra di 90° e dopo aver superato una frana si arriva al punto in cui la galleria è stata chiusa. Siamo a 300 passi dall’ingresso.

Questa galleria è un po’ diversa dalle altre che abbiamo visitato; prima di tutto è stata scavata nell’argilla e quindi è molto più franosa delle altre; non vi abbiamo trovato tracce di animali, nemmeno di pipistrelli che in galleria sono a casa loro; poi quell’ingresso senza armatura e senza strada di accesso. L’ipotesi più probabile è che questa, più che una vera e propria miniera, fosse una galleria per saggiare il sottosuolo e che l’ingresso con la relativa strada sia stato portato via dalla frana che ha formato il Fosso delle Capanne.

Gelli – G. Giorgi

Articolo tratto da “La Comunità di Pomarance”.