TAVOLE E CARTE DEI GIACIMENTI BORACIFERI

la Rocca longobarda e l’Oratorio fuori le mura.

di Claudia Vailini

Serrazzano fu rocca longobarda come ancor oggi è palesato dalla configurazione urbanistica del suo castello, fortificato da una solida e compatta cinta muraria. Proprio nel punto più alto del castello, i Longobardi, convertitisi al cattolicesimo nel corso del 600, eressero un piccolo tempio intitolato a San Michele Arcangelo, come molti altri edifici religiosi sorti in epoca longobarda nel territorio che corrisponderà, poi, alla diocesi volterrana antica.

E i “Lambardi”, signorotti locali che avevano mutuato il nome e il potere dai loro antenati longobardi, intorno al Mille, avevano ancora la reggenza di quel comunello rustico che era allora Serrazzano dove i pochi abitanti sfruttavano in comune i prodotti dei campi e dei fitti boschi.

Sembra proprio essere stato un lambardo di Serrazzano, tal Gherardo del fu Pagano che donò al monastero di San Pietro in Palazuolo di Monteverdi l’usufrutto della sua porzione della chiesa edificata dentro il castello di Serrazzano, il cui vocabolo è del Santo Angelo (1), eccetto il pezzo di terra che egli aveva donato precedentemente alla chiesa di San Donato edificata sotto la stessa corte e in prossimità del castello.

Il documento, stilato il 5 marzo 1102 e conservato nell’Assegnatario Diplomatico della Città di Massa Marittima,

evidenzia l’esistenza di due chiese: quella “privata” di San Michele nel castello di proprietà del signore e quella di San Donato fuori le mura appartenente al popolo, con funzione di chiesa parrocchiale avendo il fonte battesimale e la facoltà di amministrarvi gli altri sacramenti. Una vera e propria piccola pieve, dunque, sita in campagna come le pievi antiche, ma vicina al castello, di cui risulterebbe addirittura anteriore e quindi premillenaria (2). La piccola chiesa sarebbe stata, proprio come le pievi, matrice, cioè madre, della chiesa nel paese e, come risulta dalle relazioni delle visite pastorali (3), non prima del 1414 sarebbe avvenuto il trasferimento del titolo curato dalla chiesetta di San Donato a quella entro le mura, la quale mutò il titolo di San Michele in quello di San Donato vescovo, titolo che tuttora mantiene; la chiesetta, invece, fu intitolata a Sant’Antonio abate anche se, per una sovrapposizione di culti, è Sant’Antonio da Padova che oggi, e da due secoli almeno, vi si onora (4).

Senza dubbio, particolari sono il ruolo e la funzione della chiesetta di Sant’Antonio, nei primi secoli del Mille: essa come scrive Mons. M. Bocci cit. “forse spettava, come una buona parte del territorio di Serrazzano, alla pieve di San Giovanni di Lustig nano: ce lo testimonia il libro dei diritti vescovili in cui si afferma che l’episcopato volterrano, ogni anno, raccoglie la debita decima di quanto nasce e si raccoglie nel castello di Serrazzano che è distretto e cura della pieve di Morba, ma delle terre di Catignano e Corpolla raccoglie solo tre parti e il quartese spetta al pievano di Lustig nano; nella contrada poi di Mugnano e della Ficaiola soltanto la metà’’.

La pieve di Lustignano, oggi podere San Giovanni, si trovava al confine della diocesi di Volterra con quella di Massa e fu sovente oggetto di contestazioni territoriali riguardanti le parrocchie da lei dipendenti coi loro rispettivi poderi o appezzamenti terrieri: la chiesetta di Sant’Antonio, vicina alla pieve di Lustignano, dunque poteva stabilire una sorta di limite territoriale non solo della pieve di Bagno a Morba ma addirittura di tutta la diocesi volterrana antica tenendo di conto che, in certi periodi la pieve di Lustignano appartenne alla diocesi di Massa Marittima. La chiesetta, inoltre, fu dotata per secoli di ius baptezandi, proprio perché “i vescovi avevano promosso al servizio battesimale anche chiese minori per impedire la tentazione di passare i confini parrocchiali e a scoraggiare ingerenze politiche e religiose’’ (5).

Di fatto, la relazione della visita pastorale del 5 dicembre 1477 registra la chiesa fuori castello ancora come parrocchiale e la dice di collocazione vescovile, avente come rettore Ser Batista de Regno: “tale chiesa è fuori castello… ha funzione battesimale per antica consuetudine, tuttavia non detiene la facoltà di benedire il fonte, ma il rettore va a benedire l’acqua alla pieve di Morba da dove la porta alla sua chiesa e lì battezza”. Dallo stesso documento sappiamo che a causa delle guerre la parrocchiale fuori paese non era allora officiata, che nessuno vi risiedeva e che, a servire da parrocchiale, era la chiesa nel castello la quale “era bene fondata, constructa et coperta…”, ma solo nel 1576 la visita apostolica censisce, finalmente, la chiesa parrocchiale nel castello di Serrazzano, patrono il popolo, con 70 anime a Comunione.

MILLE ANNI MA NON LI DIMOSTRA!

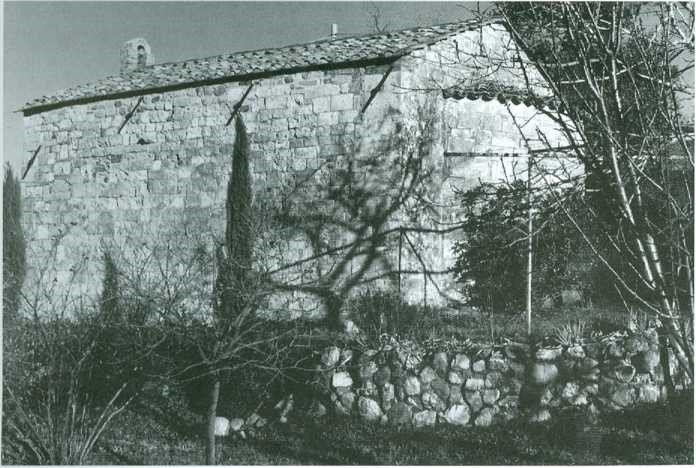

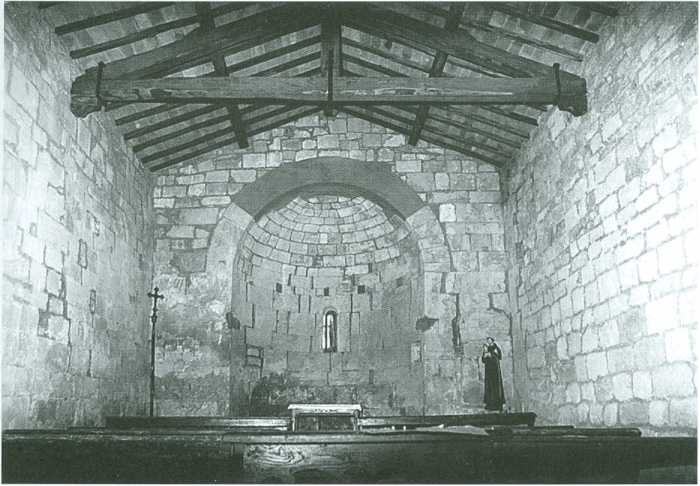

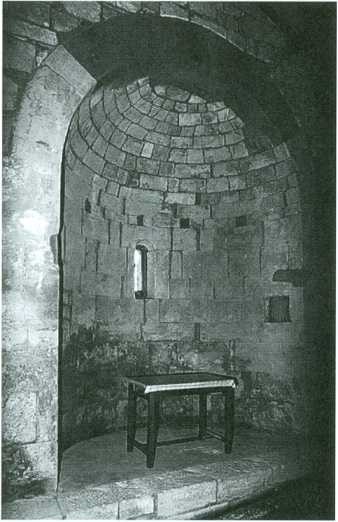

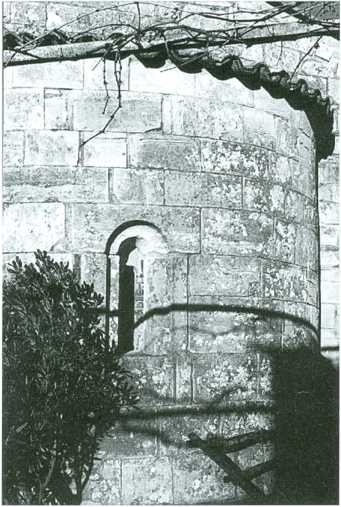

Che l’edificazione dell’oratorio possa risalire a prima del Mille sembra essere avvalorata dall’osservazione della sua particolare architettura: “L’oratorio di Sant’Antonio è, per me e senza timore di smentita, l’edificio di culto più antico esistente nelle colline metallifere, a cavallo della Val di Cecina e della Val di Cornia. Si tratta di un edificio protoromanico attribuibile almeno all’inizio dell’undicesimo secolo, però in base alla scoperta di edifici con particolari stilistici simili in Corsica, si può farlo risalire alla fine del 900. Questa sicurezza mi deriva dall’osservazione del paramento murario, perfettissimo per tecnica: non si nota segno di leganti ed è eseguito in grosse bozze d’arenaria perfettamente squadrate e sovrapposte. Anche la finestrella, a doppia strombatura, dell’abside semicircolare non ha simili in tutta la zona, ma soprattutto degno di nota è il portale con la sua architrave monolitica, in pietra, di forma trapezoidale, di gusto e tecnica definita barbarica, molto comune nei monumenti ad esso contemporanei venuti alla luce in Corsica.

Nella parte superiore della facciata, nel secolo scorso, è stata aperta una finestrella rettangolare al posto della finestra originale, di cui si vede l’architrave intonata al disegno del portale e sopra è un piccolissimo campanile a vela. Si notano dei risarcimenti sulla parete laterale destra fatti in epoca antica.

L’oratorio sorge in aperta campagna vicino a edifici rurali di molto posteriori (circa XVIII see). La sua presenza dimostra che anche nell’antichità là doveva esistere un centro rustico probabilmente precedente al consolidarsi dell’attuale castello di Serrazzano…”

Così scrivono gli architetti G. Evangelisti e M. Giachetti, nella relazione storico-tecnica depositata presso la Soprintendenza alle Belle Arti di Pisa, datata 1975, due anni prima dell’esecuzione dei lavori di restauro che hanno ripristinato questo piccolo gioiello di architettura.

La datazione premillenaria dell’oratorio sembrerebbe così essere comprovata sia dal documento del 1102 in cui esso già risultava oggetto di lasciti testamentari sia dalla sua struttura architettonica, ma forse, solo uno studio comparato dei simili edifici sacri della Corsica e del nostro oratorio, potrebbe far luce sull’origine di quest’ultimo e sulla sua originalità architettonica rispetto alle chiese sue contemporanee sopravvissute sul nostro territorio. Il riferimento alla Corsica aumenta la curiosità riguardo la committenza dell’oratorio e la provenienza delle maestranze che lo costruirono. Viene immediatamente da pensare al ruolo che potrebbe aver avuto, in tale realizzazione, la Badia benedettina di Monteverdi, importante punto di incontro e di scambio di quella religiosità monastica che fece pullulare, già prima del Mille, il litorale toscano e le isole dell’arcipelago di monasteri e abbazie coi connessi edifici di culto. Di fatto, la Badia di Monteverdi ebbe come su altri castelli limitrofi, una certa influenza anche su Serrazzano e sui suoi lambardi: già nel 1102 la Badia riceve da Gherardo del fu Pagano i proventi dei suoi beni in Serrazzano e tale influenza deve essere durata almeno fino al 1208 quando l’abate di Monteverdi, Ranieri, cedette ai consoli del Comune di Volterra, al quale Serrazzano aveva giurato fedeltà nel 1204, la giurisdizione che l’abbazia vantava sul castello, con l’impegno da parte del Comune di Volterra di rispettare il monastero e di non imporre ai serrazzanini oneri maggiori rispetto a quelli dei volterrani.

Comunque, indipendentemente da chi e da come, l’oratorio sorse prima che Serrazzano fosse circondato da mura castellane e prima della chiesa del castello; sorse dove taluni (6) collocano un insediamento abitativo romano, attestato da reperti archeologici che vanno dal 11° see. a.C. al III0 see. d.C. Era questo uno dei nuclei abitativi che si trovavano proprio sul tracciato della vecchia via etrusco romana che partiva da Volterra, scendeva a Scornello, portava alla Maltagliata e, dopo essersi incrociata con la via del Secolo presso la fonte della Ficaiola, arrivava a Montingoli, puntava su Serrazzano e proseguiva in direzione dell’oratorio di Sant’Antonio e scendendo poi ai Lagoni di Serrazzano, portava, oltrepassando il bivio per la pieve di San Giovanni di Lustignano, al guado del Cornia per raggiungere poi la Maremma. La viottola acciottolata ed ora sconnessa del Perticone che porta da Serrazzano a Sant’Antonio costituisce uno dei pochi tratti ancora leggibili di questa antica strada di montagna che era sempre molto importante nel Medioevo secondo un documento del 1274, e ancora battuta fino

Oratorio di S.Antonio: interno dell’abside (foto Maurizio Biondi) ad una cinquantina d’anni fa: “Questa strada veniva chiamata la volterrana, era larga circa un metro e mezzo, in alcuni punti più scoperti come alla Fonte della Ficaiola si vedono ancora i pietroni per non rimanere infangati, perché era una mulattiera attraverso la macchia e serviva per gli spostamenti col ciuco o col cavallo e per il trasporto di legna o carbone a basto di mulo: ci passavano tagliatori, carbonai e minatori, ora è usata solo in qualche tratto dai cacciatori”.

Tale via era uno dei tanti tracciati di quel fascio di itinerari che fu la Via Maremmana, congiungente Volterra a Populonia, la cui “arteria” principale passava presso Le Casarse, poco distante quindi da Montingoli e dalla via volterrana: due importanti vie attraversavano dunque il territorio presso le località, interessanti per i materiali archeologici, di Collenne, Sant’Apollinare e il Casettone dal cui Poggio nasce il torrente Turbone intorno alla cui sorgente e ai suoi fertili terreni sembra essere sorto un remotissimo insediamento villanoviano.

L’OSPEDALE SULLA VIA VECCHIA DI CORNIA

Se è difficile seguire la storia dell’oratorio di Sant’Antonio per le sue molte variazioni di titolo, altrettanto confusa, anche se degna di ulteriori approfondimenti, è la documentazione riguardante l’ospedale di Serrazzano che viene citato col nome di San Michele come la chiesa del castello, altre volte con quello di Sant’Antonio di Vienne e addirittura con quello di Santa Maria Maddalena dal titolo di un romitorio, di cui oggi si è persa del tutto la memoria.

Mons. M. Cavallini (7) faceva risalire al 1264, cosa rara per l’epoca, il sorgere dell’ospedale di San Michele in Serrazzano sbagliando, però, la cronologia dell’atto secondo cui “Vanni fu Piglino spidalerius hospitalis de Serazano” affittò una casa vescovile nel borgo della Leccia. Quella sopra riportata, è l’interessante tesi di Mons. Bocci secondo cui chi affittò quella casa fu Paolo, pievano di Lustignano, vicario di Filippo Beiforti che fu vescovo di Volterra dal 1348 al 1358. Quindi il sorgere dell’ospedale di Serrazzano non fu anteriore al primo Trecento. In quel periodo, secondo Mons. Bocci, i frati di Sant’Antonio di Vienne (8) che avevano casa madre a Volterra, avrebbero ottenuto di collocare un loro ospizio, non nel castello, ma presso la chiesetta fuori le mura, sulla via vecchia di Cornia, durandovi almeno una cinquantina d’anni. La presenza di tali frati è suffragata, secondo Bocci, dal trasferimento del titolo di San Donato nella chiesa del paese e dal fatto che la chiesetta fu comunemente detta di Sant’Antonio abate, banalizzando e confondendo con Sant’Antonio di Vienne.

La frateria di Sant’Antonio di Vienne è inoltre censita nei libri delle decime papali dei primi decenni del Trecento e il loro ospedale, proprio in quel secolo, fu fatto oggetto di lasciti testamentari come quello del 1348 di Benso di Cenni che lasciò all’ospedale di Sant’Antonio di Vienne il pezzo di terra a Casardi e l’orto alla Vigna Sassi di Serrazzano.

“Uno letto, due lenzuoli e uno copertoio”: questi erano gli averi che lasciava all’ospedale Muncino fu Danese, secondo le volontà stilate di suo pugno in bel volgare prima del 1348. Ricco e generoso se, da solo, aveva contribuito quasi all’allestimento dell’intero ospedale, infatti, bastavano una stanza o due, due letti, qualche paio di lenzuola e una elementare attrezzatura per allestirne uno. All’atto della costituzione, l’ospedale veniva posto dal vescovo in possesso del rettore spedalingo stesso che reggeva l’ospedale insieme a religiosi o a laici “oblati”, cioè dimentichi del mondo, per il servizio agli ammalati. Il fondo patrimoniale dell’ospedale veniva sorretto dalle elemosine dei singoli e da lasciti come quelli sopracitati o molti altri che sono datati 1348, anno della grande peste, come quello di Tinolo, figlio di Muncino fu Danese, che lasciò molti beni terrieri all’ospedale di San Michele e, sempre nello stesso anno, Giusto di Gano lasciò all’ospedale due lenzuoli, due capre e due beccherelli e altri quattro ne lasciò agli operai dell’opera della Misericordia.

Gli ospedali antichi erano sotto l’alta tutela del Vescovo che riceveva dai medesimi, nel giorno della Madonna di mezz’agosto, un tributo annuo sotto forma di un’offerta in cera: anche l’ospedale di Serrazzano compare nel sinodo Beiforti del 1356, questa volta sotto il nome di Santa Maria Maddalena, è tassato per una lira e nell’elenco Falconcini (1568-1563) tassato insieme alla chiesa, per una libbra di cera (7). Incerta anche la fine del nostro ospedale, secondo quanto scrive P. Fabbri (9): “La maggior parte degli spedali scompare in quello stesso secolo in cui vedono la luce ed anche l’attività dello spedale di Serrazzano ha fine tra il XIV0 e il XV0 secolo. Di sicuro sappiamo che non esiste più nel 1576, anno della visita pastorale del vescovo Castelli, che ispeziona tutti gli spedali della diocesi tra i quali il nostro non figura”.

Dell’ospedale non rimase traccia eccettuato il piccolo cimitero a destra della porta d’ingresso; rimase, invece, la chiesina fuori paese: lì, ogni sera allo sberlume, i contadini dei casolari vicini andavano ad accendere la fiamma di

una lampada ad olio che stendeva la sua ombra lunga e tremula fino ad accarezzare la statua di coccio di Sant’Antonio.

Claudia Vailini

NOTE BIBLIOGRAFICHE

1 ) ecclesia… cui vocabulo est Santi Angeli…” Il documento originale evidenzia come San Michele Arcangelo, nella cultura religiosa del Mille, fosse ancora il Santo Angelo per eccellenza; il guerriero principe degli angeli, raffigurato nell’atto di trafiggere il drago-demonio era stato sentito dai Longobardi molto vicino alla loro indole bellicosa e, per questo, ne fecero il loro protettore particolare, diffondendone enormemente il culto. San Michele Arcangelo era veneratissimo anche nella nostra zona, basti ricordare che nel pomarancino veniva chiamato “il Santo’ per antonomasia: cfr. J. Spinelli, La Venerabile Confraternita della Misericordia di Pomarance, Peccioli, 1997.

Articolo tratto da “La Comunità di Pomarance”.

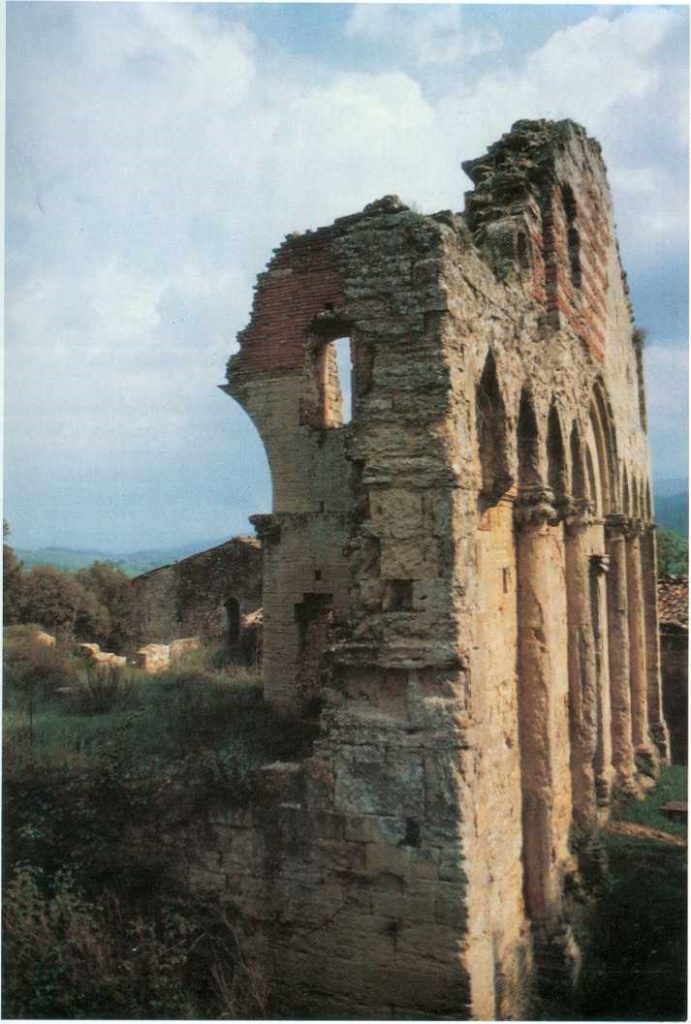

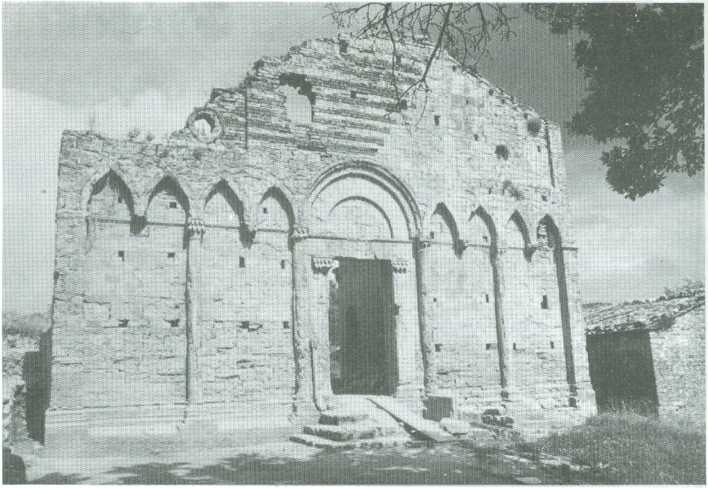

La Pieve di San Giovanni Battista a Silano, distante da San Dalmazio poco più di un chilometro ed ubicata lungo un’antica strada di clinale che conduce alla Rocca di Silano, è da considerare uno dei più importanti “ruderi” architettonici di interesse storico-artistico di tutta l’alta Val di Cecina. Conosciuta volgarmente come la “Pieve di San Dalmazio”, di questa rimangono visibili solamente la parte inferiore della facciata della chiesa e gran parte della planimetria dell’edificio riportata alla luce molti anni fa dal Gruppo Archeologico di Pomarance.

Smembrata nel secolo scorso delle sue parti architettoniche per costruire nuovi edifici nel paese di San Dalmazio, fu in tempi remoti una delle più importanti pievi medioevali della Diocesi Volterrana di cui si hanno notizie fin dal 945 d. C.. Dotata di Fonte Battesimale, fu chiesa matrice di altre chiesette “suffragranee” come quella di Montecastelli e di Acquaviva (Bulera) ed era inclusa nel territorio comunale del “Castello di Silano”. Costruita su di un importante snodo stradale lungo la via di Volterra da un lato, e verso il contado senese dall’altro, la sua importanza è evidente dai pregevoli resti della facciata in stile “Romanico Pisano” influenzato da elementi architettonici Normanni.

La sua costruzione, databile alla prima metà del X secolo d. C., coincise in un periodo ed un’epoca di forte ed addirittura divorante religiosità in cui la “Chiesa” era di gran lunga l’organizzazione più ricca, colta e modernamente attrezzata. Nel nostro territorio, compreso nell’antica Diocesi di Volterra, risalente al V secolo d.C., vennero innalzate in quel tempo molte Pievi (Chiese di campagna) dotate di fonte battesimale e dedicate al “Battista” fra le quali possiamo citare, oltre a quella in trattazione, anche quella di Micciano o quella di Bagno a Morba sopra Larderello. Tali costruzioni venivano affidate a Maestranze e capomastri di origine pisana, lucchese ed addirittura comasca, come i famosi “Maestri Commacini”, che portarono la loro arte dal Nord di Italia fino a quella centrale per erigere templi sacri o sperduti eremi come quello di Rogheta o di Celle presso Monterufoli, di cui rimane testimonianza una antica lapide murata nella casa, già di Baldassarri Nadir a Libbiano e tradotta dallo storico Don Mario Bocci di Pomarance. (1)

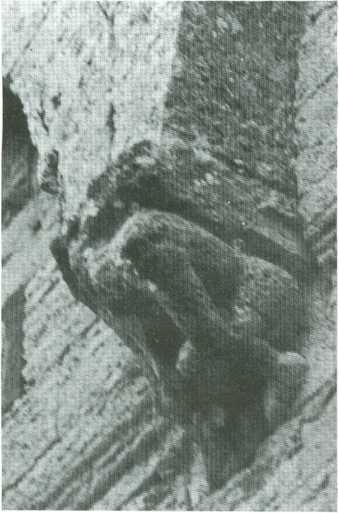

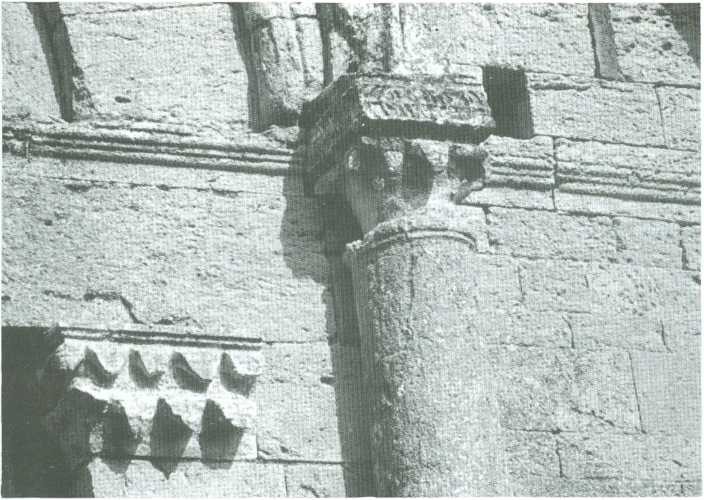

Queste maestranze al servizio del potere ecclesiale della Diocesi di Volterra erigevano importanti luoghi di culto arricchendoli di decorazioni scultoree, come si evidenziano negli elementi decorativi dei capitelli e delle mensole che rimangono ancora visibili nella Pieve di San Giovanni a Silano. La funzione dello “scultore romanico” infatti non era tanto quella di decorare ma di “ammaestrare” le genti raccontando al pubblico religiosissimo, ma incapace di leggere e scrivere, gli episodi della Bibbia, con l’utilizzo di simbolismi, forme antropomorfe, rozze, ma di effetto sul popolo. Anche i materiali generalmente erano quelli che si reperivano facilmente nella zona, come il tufo o il panchino (Berignone) che risultano utilizzati nella costruzione della Pieve di San Giovanni a Silano.

La facciata della Pieve, dedicata anche a San Quirico, è di impostazione Pisana ed è caratterizzata da una serie di archeggiature cieche intrecciantisi secondo un motivo frequente nei monumenti Normanni dell’Italia meridionale, ma molto raro in Toscana, dove si riscontrano solo nella Pieve di Monterappoli, in Santa Maria in Bellum, e in San Donato a Siena. (2) L’interessante prospetto presenta nella parte superiore una ristrutturazione a filari alternati in pietra e cotto realizzata in un successivo restauro che ritroviamo evidente anche nella parte absidale dell’edificio.

La particolarissima facciata è caratterizzata,

alle due estremità, da due pilastri a forma rettangolare poggianti su uno zoccolo

di base e da quattro colonne in tufo collegate fra loro da archi a tutto sesto

che, intrecciandosi con altri archi semicircolari poggianti su quattro

“peducci”, danno luogo ad una intersecazione armonica di archi formando il

caratteristico arco a sesto acuto.

Lo specchio di muratura è delimitato da mensole e capitelli alla cui altezza, sulla parete, è evidente un nuovo motivo decorativo di “cordolo” a gola multipla che caratterizza l’opera architettonica.

Tutto il prospetto, in muratura a calce, è costituito da blocchi di tufo locale squadrati, di diverse grandezze, disposti per testa e per taglio con numerosi fori a fronte denominati “buche pontaie”.

I capitelli delle colonne, realizzati in panchino, presentano un motivo decorativo di foglie antropomorfe vegetali, molto stilizzate. I capitelli di sinistra sono a due ordini sovrapposti, quelli di destra ad un ordine. Fra colonna e colonna possiamo notare i resti consunti di alcuni “peducci” (pietra sporgente a forma di mensola o capitello) che sostengono un semiarco che si interrompe nella intersecazione formando il caratteristico “arco a sesto acuto”.

Alcuni di questi peducci sono compietamente illeggibili; solamente in quello di destra (per chi osserva di fronte) si nota parte di una figura umana molto stilizzata realizzata, come gli altri peducci, in pietra arenaria.

Si aveva accesso nell’edificio sacro attraverso l’unico portale, con archivolto di forgia pisana, che è sormontato da una ghiera, formata da più cornici, ed un’architrave sorretta da due “mensolette scolpite” con motivi decorativi a foglie stilizzate in “panchino” a due ordini sovrapposti, che ricalcano gli stessi motivi decorativi dei capitelli delle colonne.

La facciata, denominata a “salienti interrotti”, con le falde del tetto interrotte da una parte verticale che mette in luce la maggior altezza della navata principale rispetto a quelle delle navate minori, doveva essere caratterizzata da un rosone centrale che serviva a dare luce all’interno della navata principale. La stessa funzione era demandata agli “oculi”, ancora visibili sulla struttura architettonica, che illuminavano le navate laterali dell’edificio.

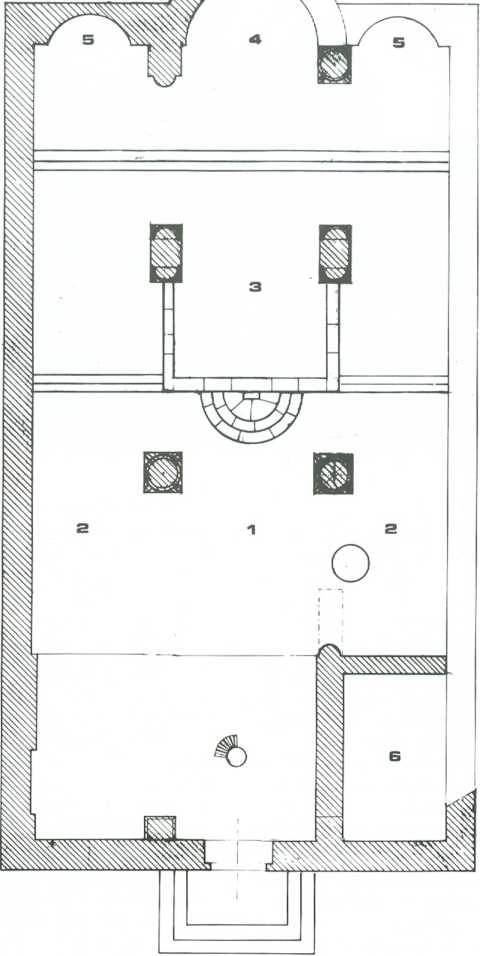

La pianta dell’edificio sacro è di tipo “basilicale” o rettangolare ed aveva una lunghezza di metri 25 ed una larghezza di metri 14. Della parte interna dell’antica “Plebem” sono ancora visibili i resti delle mura perimetrali, quelle di basi di colonne (monostili e polistili), di capitelli ed in particolare i resti di un muro interno che fa quasi da contrafforte alla facciata impedendole di rovinare al suolo. In questa area interna sarebbe stata individuata la torre campanaria anche se sono molto evidenti tracce di un riuso come abitazione per la presenza di canalizzazioni di un “luogo comodo” ed alcune mensole d’appoggio per travi lignee. (3)

La parete interna ortogonale alla facciata della Pieve di San Giovanni presenta anch’essa, nella parte superiore, un intervento di restauro in laterizio con una apertura, uso finestra, ricavata in epoca posteriore. La parete terminale di questo muro è caratterizzata da un semi pilastro sul quale si imposta la seconda campata dell’arco poggiante su di un bellissimo capitello classicheggiante a foglie sovrapposte.

L’interno era a tre navate, una centrale ed altre due

laterali illuminate dagli “oculi” circolari e sicuramente da finestre monolitiche

collocate in alto lungo le mura

perimetrali esterne ma di cui non rimane alcuna traccia. Dalla planimetria sono

evidenti vari rimaneggiamenti in epoche posteriori alla sua edificazione,

avvenute soprattutto dopo la sconsacrazione dell’edificio.

L’interno è caratterizzato da una serie di livelli di

calpestio. Nel primo livello, appena oltrepassato il portale d’ingresso, è

evidente una apertura circolare in mattoni che cela una cistèrna profonda 4 metri

ed in cui fu ritrovata un’anfora in terracotta databile attorno al XV-XVI secolo.

Dopo qualche metro, salito uno scalino, si accede ad un secondo livello di calpestio

che presenta anch’esso una pavimentazione in cotto disposto a “spina di

pesce”. Al “Presbiterio” si accedeva attraverso tre ordini di scalini

semicircolari alla cui base fu rinvenuto quasi casualmente, l’esistenza di un

piccolo “crogiolo di fusione” e varie scorie di metallo fuso. Il

“Presbiterio” presenta ancora tracce di pavimentazione in “coccio pesto” (opus

sigmum). Da questo, superati due ordini di scalini, si accede all’abside centrale

ai cui lati, in corrispondenza delle due navate minori, sono ancora evidenti

tracce delle “absidiole” che, troppo piccole per uso liturgico, erano

utilizzate per riporre le spezie eucaristiche, gli oggetti di culto ed i

paramenti sacri. La copertura della navata centrale doveva essere a “capanna”,

caratterizzata dalle capriate formate da tre travi disposte a triangolo

isoscele; quella orizzontale denominata catena che legava le pareti laterali

della costruzione, le due oblique riunite al centro sorreggevano il tetto

poggiando sulla testa della catena. La trave verticale manteneva le vibrazioni

ed era denominata “Monaco” o “Colonnello”. Un tipico esempio di questa

copertura si può trovare a Palaia, Volterra e nella Chiesa di San Dalmazio ed

anche in quella di Cellole.

NOTIZIE STORICHE

Le prime notizie della antica “Pieve di Silano’’ dedicata un tempo a San Gio Battista e San Quirico risalgono al Basso Medioevo.

Un documento dell’anno 945 d.C., pubblicato dallo Schneider su “Regester Vulterranorum” e citato anche da Tito Cangini in “Notizie storiche della Rocca di Silano”, è uno dei più antichi da noi conosciuti che ricordano questa pieve al tempo di Boso, Vescovo di Volterra, che ordina prete in detta chiesa Andrea, con l’obbligo di pagare un annuo contributo. Un altro documento, tratto ancora dall’Archivio della Mensa Vescovile di Volterra, del giugno 969 d.C. si riferisce alla promessa che Giovanni e Villerardo, anche per conto dei loro successori e della loro chiesa fanno a Pietro, Vescovo di Volterra, di lasciare integri i proventi della “Plebe” di San Quirico e San Giovanni Battista.

Qualche tempo dopo, il 10 marzo 1187, la stessa “Plebe” è ricordata in un atto di permuta al tempo del Vescovo Ildebrando Pannocchieschi che pare vantasse diritti fiscali anche sul Castello di Silano. Questo territorio e la corte furono contesi con il Comune di Volterra e provocarono non poche liti tra i contendenti che sfociarono spesso nelle fughe del Vescovo al Castello di Berignone e in notevoli danni ai beni della Diocesi come ad esempio quelli della Pieve di Silano. Al tempo del Vescovo Pagano infatti, nei primi anni del XIII secolo, risulta un documento di istanza al Comune di Volterra nel quale si domanda che il Vescovo sia soddisfatto dei danni fatti dai volterrani, cioè di aver distrutto la Pieve di Silano, le case e i poderi di detta pieve ed aver bruciato i mulini.

Qualche tempo dopo, attorno al 1230, la stessa pieve subì altre distruzioni, questa volta però, ad opera del popolo Sangemignanese che rapinò e incendiò i beni di questa chiesa.

Nonostante i continui danneggiamenti, un documento del 1326 riporta la visita del Vescovo Reinuccio Allegretti che la cita ancora come “ecclesia de Silano”.

La Pieve di Silano, che era dotata di fonte battesimale, fu chiesa matrice fino alla metà del XIV secolo ed a questa facevano capo altre chiesette di campagna dette “Suffraganee” che erano: Acquaviva (presso il Bulera), Montecastelli, Ripapoggioli, Mestrugnano, Vinazzano, Lucciano, Mont’Albano, Anqua e Valiano. Queste piccole chiesette, alcune delle quali erette in seguito a pievi, passarono sotto la pievania della chiesa di San Bartolomeo a Silano edificata anticamente all’interno del “Castello” di Silano. Dal Sinodo Volterrano del 1356 tenuto dal Vescovo Volterrano Filippo Beiforti, si ha infatti notizia indiretta del cambiamento di pievania. Le continue dispute tra il Comune ed i Vescovi di Volterra, i continui danneggiamenti della Chiesa e dei suoi beni terrieri decretarono forse l’inizio dell’abbandono di essa, troppo lontana dalla Roccaforte di Silano. Questa infatti non fu più utilizzata al culto per molti anni, come si rileva da una visita pastorale del Vescovo Stefano di Prato nel 1413 che la descriveva in vattivo stato di conservazione “… ed è piena di grano e tini..”. Alcuni anni più tardi (1421) lo stesso Vescovo la cita in una nuova visita pastorale e la descrive ancora utilizzata a magazzino. Nonostante le vicende storiche di guerre che si protrassero in questi luoghi e che indussero le monache di San Dalmazio a trasferire il loro convento nella più sicura città di Volterra il 30 luglio 1511 ; non si ritrovano più notizie della Pieve di San Giovanni Battista di Silano fino all’anno 1559.

Sembra infatti, da un documento di quel periodo, che la la Pieve con i suoi beni fosse passata sotto il patronato della Badia Fiorentina che curava gli interessi dei beni spettanti alla suddetta pieve, avendo eretto addirittura un “Monastero” a fianco della stessa chiesa dove oggi sorge un antico podere denominato appunto la “Pieve”.

Del monastero infatti si parla in un documento livellare stipulato il 6 maggio 1559 in cui viene fatto: “Mandato per confermare la concessione a Giuliano de Memmi di tutti i beni e frutti del Monastero di San Giovanni Battista di Silano per un affitto annuo di 10 ducati d’oro per ogni singolo anno, perdurante la generazione diretta di detto Giuliano Il contratto stipulato sotto la presenza di Giulio, Cardinale presbitero della famiglia de’ Medici, Vice Cancelliere della Santa Romana Chiesa e Arcivescovo fiorentino nella città di Bologna, Piacenza e del Canonico Jacopo Mammelli Vicario della Chiesa di Firenze, riporta alcune clausole interessanti che l’affittuario doveva rispettare nella sua conduzione.

Infatti gli abati e le monache del Monastero della Beata Maria della Abbazia Fiorentina detta dell’ordine di “Sancta Justinae da Padova” stabilirono con lo stesso “Memmi Giuliani de Memmi Clerici Fiorentini” che: “essendo desiderosi di migliorare l’efficenza dei Monasteri ed essendo la Parochiale Ellesiam plebem detta di Sancti Joannis Baptistae de Silano Vulterranae Diocesis unita a detto Monasteri© e bisognosa della riparazione della struttura per il popolo così utile allo spirito, accordavano a detto Giuliano l’affitto dei suddetti beni con l’obbligo che egli restaurasse detta Pieve e si impegnasse a farla officiare”.

Il Patronato della Pieve di Silano dedicata a San Gio Battista risulta essere ancora della Badia Fiorentina nel 1577 quando, secondo una affermazione dell’Abate Puccinelli, riportata dal Repetti, risulta permutata con il Monastero di San Baronto sul Mont’Albano. Questi beni della Pieve di San Giovanni posti nella corte di Silano risultano censiti anche nell’Estimo dello stesso Comune nell’anno 1589: (4) “Pieve di San Giovanni fuora Silano… Un pezzo di terra lavorativa posto in detto comune; luogo detto a Vivaio a 1 ° Via, a 2° Beni della Chiesa di San Bartolomeo di Silano, a3o,4°e5° Messer Ugo Conti da Volterra di Staiore dodici incirca .. stimata fiorini cinquanta …

Un podere con casa da lavoratore, terre lavorative e sode et macchiate poste in detto comune luogo detto alle Leccete della Pieve e Pinzaio a 1 ° via, 2° Beni della Pieve, a 3° Botro cavallino, a 4° fiume Pagone (Pavone), a 5° beni del Comune di Silano, a 6° Mastro Ugo Conti da Volterra, a 7° confini di San Dalmazio di Staiora 200 stimato fiorini duegento…

Un sito di un Mulino posto in detto comune luogo detto in sul fiume Paghone detto Mulino della Pieve in fra i sua confini stimato fiorini 40.

Un pezzo di terra lavorativa e soda ulivata alborata posta in detto comune luogo detto a Vivaio … stimata fiorini 40.

Quanto la chiesa sia stata aperta al culto del popolo di Silano e di quello della valle del Possera e del Pavone non ci è dato a sapere. Il declino di questo edificio sacro ed il nuovo conseguente abbandono è rilevabile molto tempo dopo secondo alcuni toponimi con cui venne citata la stessa chiesa. Nei primi anni del XVII secolo essa fu denominata “Pieve Vecchia”. In una visita pastorale del 1679 del Vescovo Sfrondati questa è indicata come “Pieve Vecchia di Libera Collazione” (non direttamente dipendente dalla Curia Vescovile). In quell’anno essa risulta retta da Don Michelangelo Galio Romano. Alcuni anni più tardi in una nuova visita pastorale del Vescovo del Rosso, la denominata “Pieve Vecchia di Silano” sotto il titolo di San Gio Battista, risultava retta dall’abate Sozzini nobile senese. (5) I beni della Pieve di San Gio Battista di Silano e lo stesso edificio furono raccolti infatti nel “Semplice Benefizio” intitolato “La Pieve Vecchia di Silano” di cui fu rettore fino dal 1779 il sacerdote Francesco Andrea Cecchi di Pescia. È di quel periodo la notizia del passaggio dei proventi del Semplice Benefizio della Pieve Vecchia di Silano alla Chiesa del castello di San Dalmazio retta dal sacerdote Giuseppe Burroni delle Pomarance.

Il sacerdote pomarancino infatti in quell’anno faceva istanza alla R.A.V. di poter unire i beni della sua parrocchia con quella della Chiesa di San Giovanni Battista a Silano:

“Prostrato l’oratore ai piedi del Regio Trono supplichevole proporrebbe alla R.A. V. degnarsi di comandare, fosse anco nelle forme, che conviene a detta parrocchia di San Dalmazio, qualche semplice benefizio, ed in particolare di unirsi quello sotto il titolo di San Gio: Battista detto La Pieve Vecchia di Silano di Libera Collazione Pontificia distante dal Castello di San Dalmazio circa un terzo di miglio, et i beni di esso situati in gran parte nel distretto della cura del supplicante; del qual benefizio è attuale rettore il Sacerdote Francesco Andrea Cecchi di Pescia, residente in sua Patria……………………..

“… Si unisca ora per quanto vacherà il semplice benefizio sotto il Titolo di San Gio Battista detto la Pieve Vecchia di Silano di libera collazione alla chiesa Arcipretale del Castello di San Dalmazio di patronato delle Monache di detto luogo

In un successivo contratto di livello effettuato nel 1783 dall’abate Francesco Cecchi (Toldi) di Pescia, rettore del “Semplice Benefizio di libera Collazione” posto nella Pieve Vecchia di Silano, risultano nuovamente le proprietà spettanti alla pieve che consistevano nel Podere Vivaio, Podere Casa al Bosco ed il Podere denominato l’Abbazia che niente altro doveva essere che quello ricavato nell’ex Monastero accanto alla chiesa detta la “Pieve Vecchia”.

I beni furono assegnati al signor Carlo Serafini di San Dalmazio che doveva pagare all’abate Cecchi un annuo canone di scudi settantaquattro.

Mallevadore del contratto stipulato fu Marco Antonio del fu Francesco Acciai di Silano, noto nella storia della Rocca di Silano per la demolizione e vendita dei mattoni della fortezza a privati. Personaggi che probabilmente furono attivi anche nella demolizione e riutilizzo di materiali lapidei della Pieve di San Giovanni a Silano per nuove costruzioni nel paese di San Dalmazio o nelle campagne limitrofe. Smembramento che si protrasse fino alla prima metà dell’ottocento come dimostrano anche molte bozze di tufo impiegate nel restauro ottocentesco del podere la Pieve. Forse volutamente fu lasciata intatta ai posteri la parte della facciata più interessante che ancora oggi rimane alla visione dei turisti.

Un reperto architettonico, definito dal Salmi (1921) un “Unicum” in Toscana, che il Gruppo Archeologico di Pomarance avrebbe voluto valorizzare e porre all’attenzione degli organi di tutela del patrimonio artistico ma che purtroppo, pur essendo pubblicato e fotografato in riviste a carattere nazionale od in posters della Regione o Provincia, rimane ancora oggi nella più totale indifferenza degli enti preposti alla sua conservazione continuando nel suo lento ed inesorabile degrado. (6)

Jader Spinelli

NOTE BIBLIOGRAFICHE

Un monumento che il Gruppo Archeologico di Pomarance avrebbe voluto valorizzare con quello spirito di volontariato e per la passione per l’Archeologia che contraddistingueva altri gruppi spontanei, attivi ancora oggi, come quello di Colle Val d’Elsa che, in collaborazione armonica con la Sovrintendenza Archeologica di Firenze, operavano negli scavi sul territorio colligiano per il recupero ed il restauro di materiali ceramici utilizzati per l’ampliamento del Museo Archeologico di Colle Val d’Elsa. Con questa intenzione, grazie alla Autorizzazione di scavo del Sovrintendente alle Antichità dell’Etruria dott. Maetzke in data 7 luglio 1975 cominciarono i lavori per riportare in luce la planimetria della antica Chiesa. Una nuova autorizzazione del Sovrintendente per i Beni Ambientali e Architettonici di Pisa, dott. Secchi, in data 27 maggio 1978, consentiva il proseguimento dei lavori. Dopo la sua morte però gli scavi furono fatti sospendere e tutto il lavoro svolto, grazie all’autorizzazione del proprietario del terreno e senza alcun intervento economico di organi statali o locali, rigettava l’area di scavo di nuovo nell’abbandono.

Articolo tratto da “La Comunità di Pomarance”.

Montecatini Val di Cecina è uno di quei paesi che, per la conformazione urbanistica ed architettonica ancora molto bene conservate, meriterebbe una maggiore attenzione e quindi un maggiore riguardo da parte di chi cura e tutela il patrimonio dei beni monumentali.

Posto su di uno sperone di roccia subvulcanica del Pliocene medio, Montecatini V.C. domina tutte le strade della vallata, posto a cavaliere tra il Monte Volterrano e le Rocche di Miemo, al limite settentrionale della Catena delle Metallifere, dalle quali resta diviso dal fiume Cecina per effetto delle grandi faglie che interessarono il territorio nelle fasi successive al Miocene superiore.

Nella piana sottostante, subito a ridosso della pendice dell’Arzignano, sembra infatti che nel 306 avanti Cristo, una intera legione romana vi abbia stazionato per oltre dieci anni, quanto infatti è durato l’assedio di Volterra, caduta in mano di Roma nel 296 a.C.. Narra Targioni Tozzetti nel suo libro “Viaggi in Toscana” che i contadini del luogo hanno trovato nell’arare l’esteso pianoro, molte ossa umane e “ferramenti” per una battaglia che lì sarebbe avvenuta tra romani e volterrani. Detto pianoro è denominato infatti “Capo Romano”.

Il 6 maggio 1226, col beneplacido di Federigo II, il Vescovo conte si impegna a dare al Comune di Volterra e al Podestà “l’oste e la cavalcatura, salvo il diritto del Vescovo ad andare in guerra quando lo volesse per la difesa del suo feudo e del suo territorio”.

Nel 1316 nei pressi di Montecatini V.C. fu combattuta una battaglia fra Pisa e Volterra, vinta dai Pisani che imposero ai vinti una convenzione sui diritti che Pisa avrebbe esercitato sul teritorio del Vescovo conte.

Nel 1350 Montecatini V.C. è di proprietà dei Beiforti i quali istituirono il presidio del Castello con una forte guarnigione di soldati.

La fine delle Signorie prima, e la conquista da parte dei fiorentini della città di Volterra, avvenuta con il famoso sacco del 1472, posero il borgo sotto il dominio medicee sino all’avvento degli Asburgo Lorena al trono di Toscana.

La comunità di Montecatini, costituita da Leopoldo I il 29 settembre 1774 a seguito di riforma dell’ordinamento amministrativo del granducato, venne a comprendere ben cinque frazioni: Montecatini, Gello, Querceto, Sassa e Mazzolla. Durante la dominazione francese (1807-1814) la comunità di Montecatini fu sottoposta alle dipendenze della sottoprefettura di Volterra ed anche con la successiva restaurazione granducale, continuò a far parte della cancelleria volterrana. Nel 1833 Mazzolla passò a Volterra e Miemo, tolto al comune di Lajatico, andò a far parte di quello di Montecatini V.C.

Montecatini, in questo periodo, non solo fu particolarmente celebre per le attività delle miniere del rame, già attive sotto il dominio mediceo ed ancora in piena efficienza, ma anche per la produzione del miele, il cui gusto, particolarmente squisito, pare fosse dovuto ai fiori di lupinella selvatica, tuttora abbondanti in quella zona.

Nel 1876 il Comune di Montecatini V.C. aveva una rendita di lire 499.040,07 e contava ben quattro scuole pubbliche con 206 scolari ed una scuola privata (maschile) con 36 allievi. La popolazione del Comune era di 4304 abitanti, di cui 2361 residenti nel capoluogo.

Anche la documentazione storica dei numerosi monumenti architettonici è scarsa, seppure il borgo ne conservi ancora numerose testimonianze.

Ne sono esempio la “Rocca” su cui risaltava vistosamente la poderosa Torre Beiforti che domina il paese, le mura lungo le quali sale la strada che conduce alla Chiesa intitolata a San Biagio, la bellissima Piazzetta che risale al XIV secolo e che già appare nel catalogo del sinodo diocesano di Volterra del 1356, dove figura subito dopo la Chiesa di Gabbreto dalla quale dipendeva.

Fatto eccezionale e solo giustificabile con inderogabili esigenze di natura urbanistica, la Chiesa in stile romanico non ha la facciata volta a ponente, rimanendo però tale fino al XVI secolo, quando la facciata della chiesa venne assorbita dalla Canonica e venne aperto l’attuale ingresso laterale mediante l’abolizione di un altare della navata di sinistra.

Fu proprio sul finire del XVI secolo che la Chiesa di San Biagio fu oggetto di accesi contrasti tra gli abitanti di Montecatini V.C. e quelli di Gabbreto per la nomina del rettore, la cui controversia fu vinta dai montecatinesi.

Il campanile, anch’esso in stile romanico, fu eretto verso la metà del XV secolo, prima ancora che la chiesa fosse elevata a Pievania (1467).

Suggestiva la parte alta e più antica del borgo, ancora interamente mantenuta nello stile medioevale e recentemente restaurata. Sono ancora visibili due torricelle perimetrali del borgo, le cisterne, la ricostruzione della cinta muraria, le porte, i vicoli, i chiassi ed anche il piccolo cimitero. Notevoli i complessi architettonici di Burlano, antico feudo dei Saracini di Pisa, poi proprietà Incontri, Rocheforted ora Carmignani, quello della “Miniera”, l’antica località di Caporciano, con il palazzo degli uffici della “Montecatini”, l’ingresso alle gallerie e la torre di aereazione e pozzo, nella cui località Ermanno Olmi girò la scena della nascita di Gesù nel film “Cammina cammina”.

Ancora ben tenuta, ma chiusa al culto, la chiesetta di Caporciano, che pone in mostra una formella di maiolica di probabile produzione Della Robbia. Notevoli anche gli apprestamenti architettonici delle miniere, in cui ancora campeggia intatta, con un originalissimo disegno, la guardiola delle sentinelle.

Rimangono, nel palazzo della “Miniera” prossimo alla chiesetta, i resti e le attrezzature di un bel teatro che ha funzionato fino al 1925.

Notevole anche il complesso antico di Casaglia, acquistata per metà dal Vescovo Conte di Volterra, che rilevò dalla proprietà del conte Ugo nel 1115.

Gabbreto fu un borgo antico, ora distrutto, il cui nome è rimasto ad una località situata a nord di Montecatini V.C., lungo la rotabile che sale dalla Sarzanese-Valdera.

Gabbreto fu castello che Enrico VI nel 1186 concesse in feudo a Ildebrando dei Pannocchieschi Vescovo di Volterra. Il castello fu distrutto dopo la battaglia del 1316 tra pisani e volterrani, ai quali ultimi fu imposta la distruzione unitamente a quella del castello di Miemo di cui rimangono ancora le imponenti rovine.

Gello è un borgo ormai abbandonato, ma ancora abitato da un custode al servizio dei nuovi proprietari che vengono ad abitarvi durante il periodo estivo o nei periodi di fine settimana. Gello è un piccolissimo borgo dell’epoca medioevale, ed è forse la località di “Agello” che Walfredo, nell’anno di fondazione della Badia di San Pietro in Palazzuolo di Monteverdi avvenuta nel 754, cita per il possesso in quel borgo di una casa colonica.

Bella anche la piazza principale del capoluogo la quale, purtroppo, ha perduto l’antica pavimentazione in pietra arenaria grigia, che ritroviamo anche nelle costruzioni dei palazzi e che il Tozzetti reputa molto simile alla “pietra serena della Golfina, della quale ha il medesimo difetto di sfarinarsi se posta lungo tempo allo scoperto”.

Tale pietra è caratteristica del luogo ed è stata ricavata da una cava a mezzogiorno del monte in località San Marco, ora completamente in disuso.

Sovrastano la piazza la torre e la parte più antica del borgo, issata sulla punta di un costone che guarda il versante volterrano. Caratteristico anche il borgo di Ligia, una volta densamente popolato ed ora cadente nella parte più antica, già sede di imponenti costruzioni ormai in rovina. Degni di citazione la fonte del “Leone”, di recente restaurata, “Vallibuia”, una conca boscata esposta a nord dove non giugne mai la luce solare ed il castello dell’ “Aitora” abbastanza bene conservato. Domina il paesaggio la grande croce in legno issata sulla punta del monte che ne ha preso il nome (Monte alla Croce) dal quale nascono il Botro Grande, una volta habitat della lontra, e quello della Macinala, il corso d’acqua arbitrariamente deviato verso la Valdera per le necessità delle campagne adiacenti, proprietà una volta dei Gotti Lega, e già regno di grossissimi granchi che popolavano l’alto corso del fiume.

L’economia di Montecatini V.C. fu fiorente fino alla chiusura della Miniera del Rame che avvenne intorno agli anni 1911-1912 dopo una serie di grandi scioperi conseguenti la caduta della importanza della economia estrattiva, a seguito dell’apertura di altre miniere più ricche di minerale che misero in crisi l’escavazione del rame toscano.

Montecatini V.C. fu la sede in cui si costituì il grande complesso chimico, l’attuale Montedison, una volta denominato Montecatini S.p.A., il cui presidente Guido Donegani, fu spesso ospite del paese.

Oggi Montecatini Val di Cecina, è un comune in decadenza, con una economia mista ed una popolazione che invecchia sempre più, per la partenza dei giovani verso altri luoghi di maggiore possibilità di occupazione.

Un borgo tranquillo, costituito in massima parte da pensionati al minimo o piccoli proprietari di terra e luogo ormai di conquista degli stranieri, i quali comprano e restaurano i vecchi poderi vuoti ed abbandonati.

Un paese nel quale il tempo sembra si sia fermato fissandosi nella immobilità dei suoi monumenti, nell’ombra della pietra grigia che ancora adorna la torre e le costruzioni del vecchio paese, quali sentinelle solitarie poste a guardia della sua storia e del suo passato.

Una storia minore forse, legata a personaggi sottomessi ai possenti del Castello, sotto il vincolo religioso del vescovo conte o soggiogati dalla tirannia dei Beiforti. Ma anche una storia di gente saggia e consapevole di quella semplicità con la quale ha amministrato i suoi trascorsi storicopolitici ed anche la cronaca dei fatti più recenti e contemporanei, ancora legati a quei valori di vita che sedimentano e tengono vivi i motivi di convivenza e solidarietà tra la gente, al riparo quasi dei terribili problemi che insorgono tra le concentrazioni di popolazione dei grandi agglomerati urbani.

Ermanno Marconcini

Articolo tratto da “La Comunità di Pomarance”.

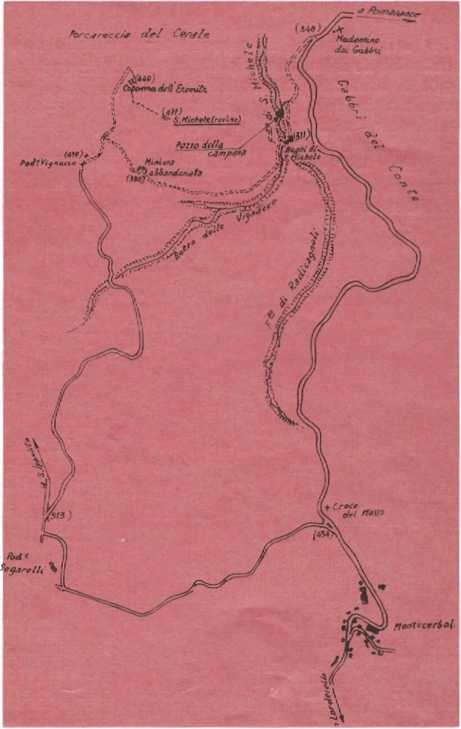

Itinerari turistici della zona boracifera.

Percorrendo la tortuosa strada provinciale che, abbarbicata sui filoni di gabbro, da Pomarance sale verso la sella di Montecerboli, l’occhio viene attratto, sulla destra, da una costruzione diroccata di pietra chiara in cima a una collina boscosa. È questo quanto rimane dell’eremo di S. Michele delle Formiche che, dal 1300 alla fine del ‘700, costituì per molti ammalati una luce di speranza e di guarigione.

Fu il lontano 31 di maggio del 1377 infatti che il pievano di Morba fece istanza al Comune di Volterra perché fosse approvata la costruzione di un convento sulla cima del colle sopra il Botro delle Vignacce; l’istanza venne accolta e il convento, affidato ai padri Celestini di S. Michele Visdomini di Firenze, fu dedicato a S. Michele Arcangiolo. E i monaci che ivi si riunirono in vita eremitica si imposero lo scopo di curare i malati, in particolare i lebbrosi e gli artritici, e di sovraintendere al mantenimento di un antico bagno le cui acque avevano virtù salutari per quelle malattie.

Il bagno, che era già molto noto col nome di Spartaciano o Spartacciano (così è indicato in un documento del 1266), si trovava nel fondo della valle che separa gli attuali Gabbri del Conte dalla Porcareccia del Cerale: proprio dove il Fosso di Radicagnoli e il Botro delle Vignacce si uniscono per dare origine al Fosso di S. Michele. Il nome di questo bagno è di chiara origine romana: infatti le terre divise fra i veterani dell’impero prendevano il nome del veterano a cui erano state assegnate: Ager Spartacianus potrebbe tradursi « Terra Spartaciana » o « di Spartaco »; e probabilmente le sorgenti calde di questo bagno, assieme a quelle di Morba e della Perla, facevano parte, durante l’epoca imperiale romana, del complesso delle « Aquae Volaterranae » (come dire «Le Terme di Volterra ») riportato dal più antico documento geografico che si conosca, la cosiddetta Tavola Peutingeriana.

Il lazzeretto

I Monaci Celestini, dunque, restaurarono, con molta probabilità, i resti del bagno romano, vi aggiunsero un edifìcio per ospitare i malati — una specie di piccolo lazzeretto — e costruirono alcune vasche in pietra dove l’acqua termale poteva raccogliersi rapidamente per permettere ai lebbrosi e agli altri ammalati di bagnarvisi. E anche il bagno così sistemato fu dedicato all’Arcangiolo San Michele.

La notorietà delle virtù terapeutiche del Bagno di San Michele non mancò di attirare sul luogo, oltre che una folta schiera di sofferenti (si parla di più di 300 persone che ogni anno venivano a S. Michele a « passar l’acqua»), anche insigni naturalisti che esaminarono le sorgenti, ne descrissero le caratteristiche, ne fecero una seppur sommaria analisi. Domenico BianchelIi da Faenza (Mengo Faentino) e Gabriele Falloppio attorno al 1550, Giovanni Targioni Tozzetti nel 1742, dedicarono accurati studi al Bagno di S. Michele; e nei secoli XV e XVII, e attorno al 1740, si provvide a restaurarne gli edilìzi. I ruderi La fama dell’Eremo, che all’epoca del suo maggior splendore era costituito da una chiesa, oltre che dal fabbricato ad uso di convento, andò declinando verso la fine del 1700. A quell’epoca le ingiurie del tempo cominciarono alarsi senijre;lsui vetusta Bapia sfì apriron una parte del uri della crepe; I padri e e nel ia della dell’800 e, poco chiò

Celestini fulono tichiamatìa Firen 1870 era rimasto sufluogo a pasto chiesa un solo la chiesa e il c dopo, franò an abitata clall’ulti così completale rimangano irf piedi c in pie&a della bili i contraffar Il bagno, invece quenfato, dolori’ artritici quasi gitani cui la menti fermarne decretò sura.

ll panorama

Il poggio di S.Michele, oltre che i suoi ricordi storici, offre ai visitatori un magnifico panorama che si estende dai monti della Cornata e della Carlina, verso Siena, a Montecastelli, alla Rocca Sillana su fino alla Val d’Elsa e giornate se le Apuane e verso occidente la vista può spaziare fino al mare Tirreno. Nelle immediate vicinanze, invece, lo sguardo si perde sulle macchie fìtte che coprono i poggi verso S. Ippolito e attorno alla Valle del Cecina, mentre a sud spiccano i bianchi fumi delle sette torri refrigeranti di Larderello.

Vicino ai muri della vecchia abbazia, sulla cima pianeggiante del poggio, sono spuntati ciuffi radi di arbusti che creano un’ambiente ombroso e piacevole, mentre il prato raso che ricopre il terreno costituisce un morbido tappeto per chi voglia scegliere il poggio di S. Michele come meta di una scampagnata.

La Badia

La Badia di S. Michele ha le sue brave leggende: una racconta che il 29 settembre di ogni anno, giorno della dedicazione a S. Michele Arcangelo, comparivano sul tetto e sul campanile della chiesa una grande quantità di formiche alate che in breve tempo morivano. Da qui l’appellativo di S. Michele delle Formiche; ma non basta: quando la chiesa della Badia fu in avanzato stato di rovina, se ne trasportò una campana sulla torre del Palazzo Pretorio di Pomarance. E si dice che da allora, nella stessa data del 29 settembre, le formiche alate si posino appunto su quella torre. Agli amici pomarancini il compito di controllare quanto ci sia di vero in questa storia.

Un’altra leggenda racconta che una volta una campana della badia si staccò dal campanile e, rotolando giù per la collina, cadde nel botro. Ma non si fermò sul greto: seguitò a sprofondare scavando nella roccia un pozzo profondissimo che poi si riempì d’acqua. Ed aggiunge che talvolta, dal bordo del pozzo, si sentono ancora i rintocchi della campana di S. Michele che giace sul fondo.

Il fascino della favola è alimentato dal posto veramente suggestivo dove si trova il cosiddetto «pozzo della campana». Questo è, in effetti, una profonda camera quasi circolare dalle pareti di pietra liscia, nel letto del Fosso di S. Michele; la sua apertura superiore è quasi nascosta dai fìtti arbusti della macchia; l’acqua vi cade da una cascatella alta poco più di tre metri ed è diffìcile apprezzare a vista quanto la cavità sia profonda. Da una spaccatura longitudinale della roccia verso nord l’acqua decanta poi nel letto basso del torrente che prosegue il suo corso.

P. L. Pellegrini

Come Arrivarci.

Percorrere la provinciale Massetana verso Pomarance fino al bivio per S. IpDolito in località Croce del Masso (sopra Montecerboli) (Km. 2,200); quindi prendere, sulla sinistra, la strada per S. Ippolito e piegare a destra al segnale indicatore per «Le Vignacce» (Km. 1,550); arrivati al podere «Le Vignacce» (il primo che si trova), fermarsi e lasciare il veicolo (Km. 1,550). Quindi procedere a piedi per la mulattiera oltre il podere che sale verso S. Michele, finché non si trovi, sulla destra, un cancello di legno; passare il cancello e seguire il sentiero che da qui si parte fino ai ruderi della Badia; poco prima di giungervi, sulla sinistra, i resti della capanna dell’ultimo eremita. Percorso a piedi: 600 metri (circa 15 minuti).

Volendosi raggiungere il vecchio Bagno (ora ridotto a casa colonica) si può scendere dalla Badia per la stessa mulattiera e, arrivati al bivio per «Le Vignacce», proseguire a sinistra scendendo ancora intorno al poggio per circa 800 metri (altri 15 minuti). Durante il percorso, circa 200 metri dopo il bivio, sulla sinistra, si possono scorgere i resti di un’antica miniera di rame, costituiti da una lunga galleria, ora parzialmente allagata, che si perde nella roccia; davanti all’imbocco è stata costruita una grossa vasca per permettere all’acqua di rimanervi a un livello di circa mezzo metro.

La strada è asfaltata fino al bivio per S. Ippolito; il resto, senza rivestimento antipolvere, è in buone condizioni.

Autoservizio SITA da Larderello al Madonnino dei Gabbri; quivi si prosegue a piedi per la ripida discesa che si diparte dalla provinciale verso il fondo valle. A 450 metri (10 minuti di cammino) si trova il Bagno di S. Michele (ora casa colonica) con il caratteristico ponte coperto sul botro e i locali con le vasche in pietra per i bagni. Si guada il botro e si prende la mulattiera che sale attorno al poggio di S. Michele; percorso fino alla Badia: circa 1400 metri (40 minuti). Durante il percorso, circa 600 metri dopo il bagno, si possono scorgere sulla destra i resti dell’antica miniera di rame abbandonata.

Chi desideri visitare il « Pozzo della Campana » può recarvisi scendendo da un sentiero molto ripido che si parte dalla strada fra il Madonnino dei Gabbri e il Bagno di S. Michele, circa 100 metri prima del Bagno; dopo 30-40 metri di percorso (5 minuti) si arriva sul greto del torrente proprio di fronte all’apertura nord del pozzo. Si consiglia di munirsi di scarpe adatte, possibilmente con suola di gomma.