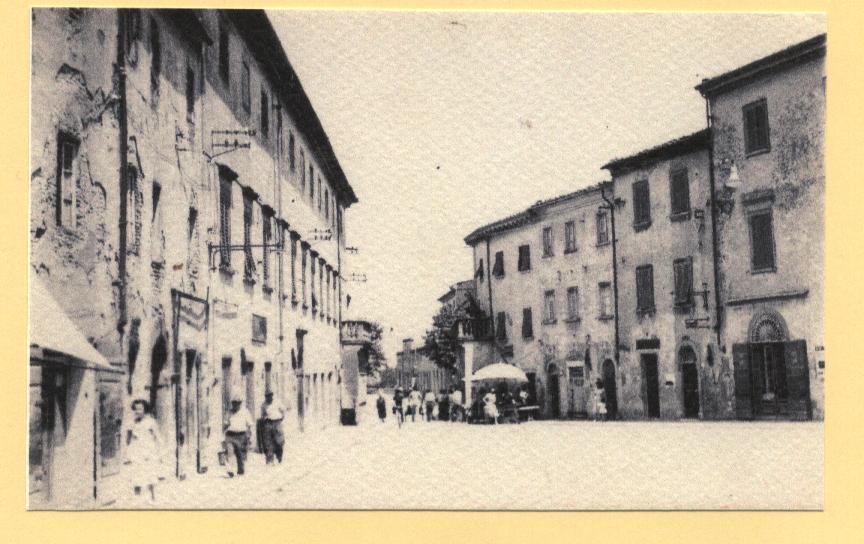

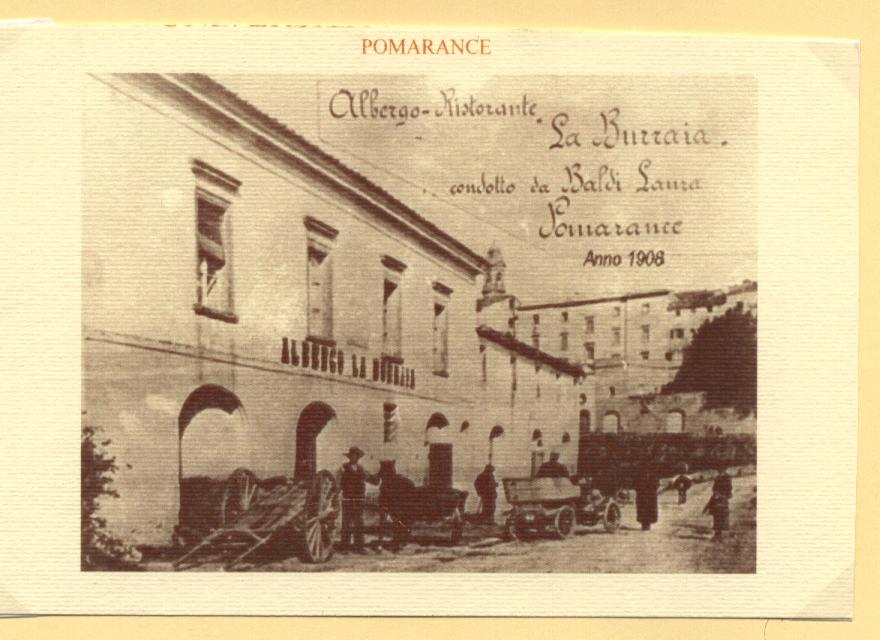

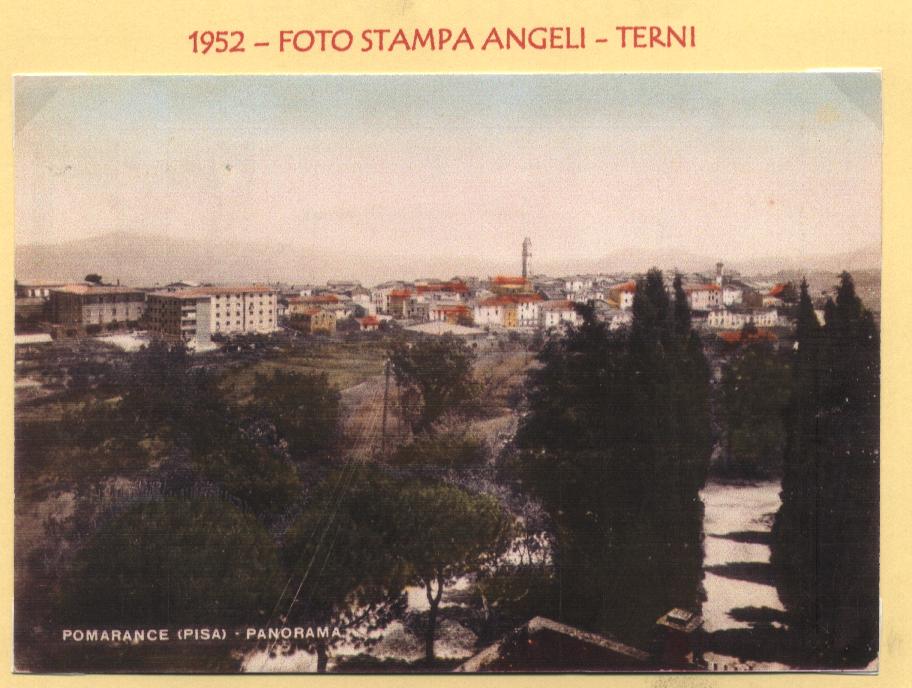

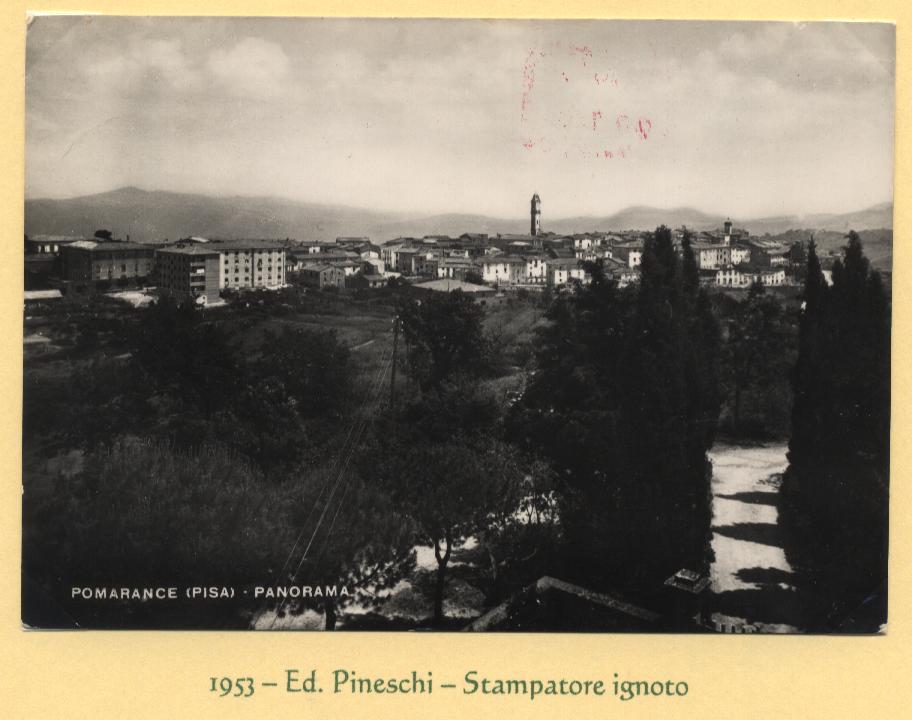

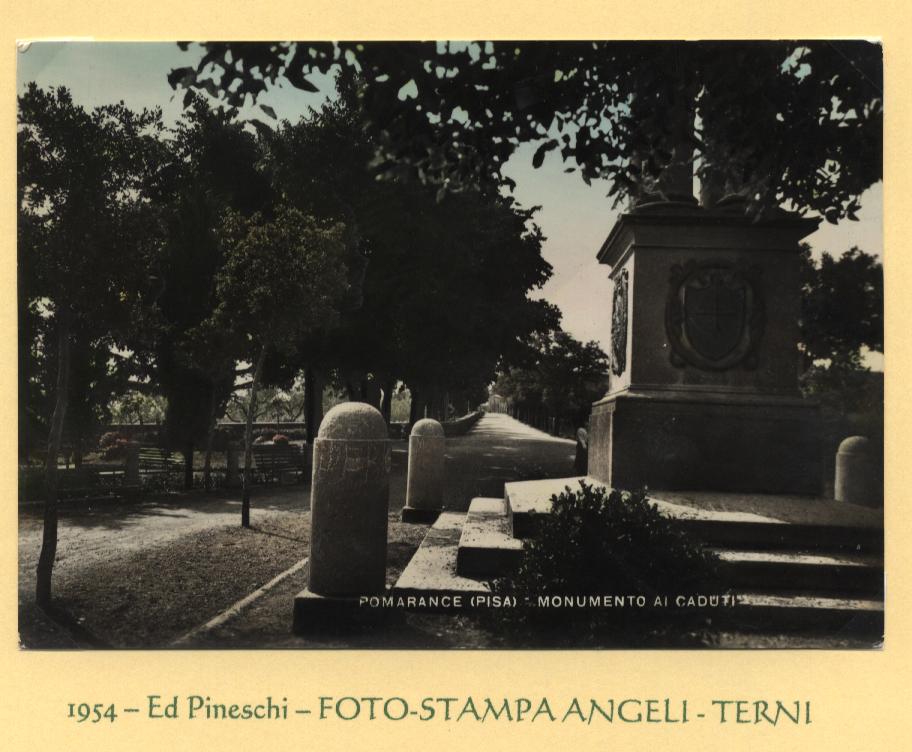

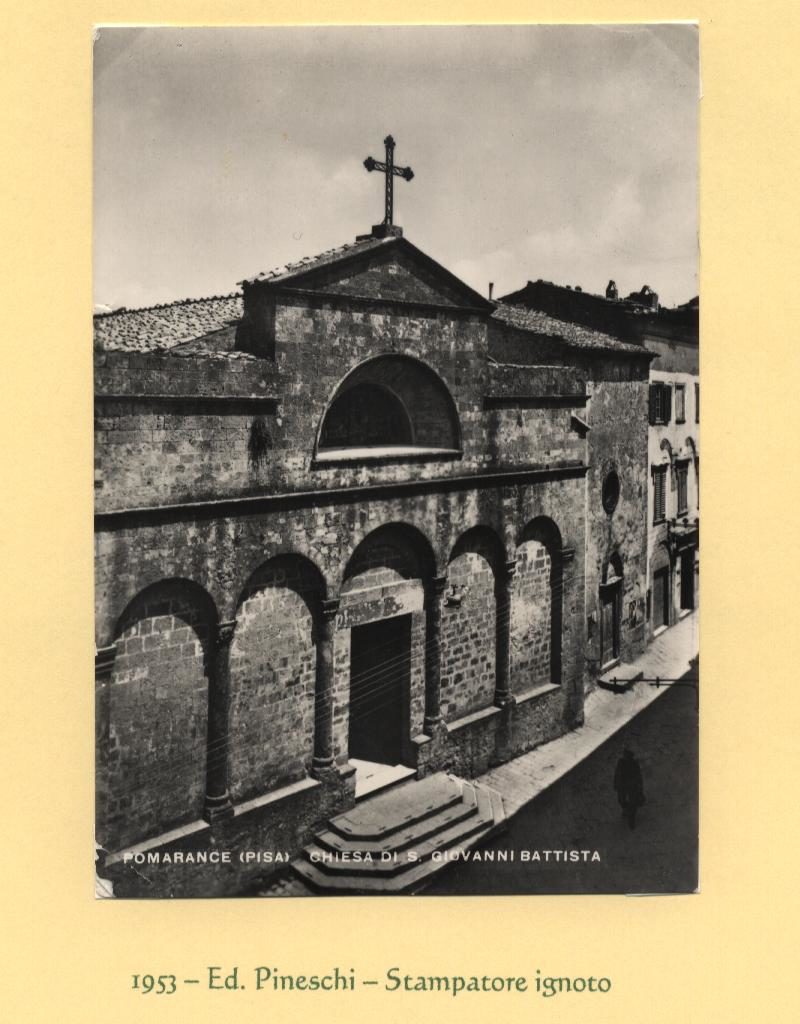

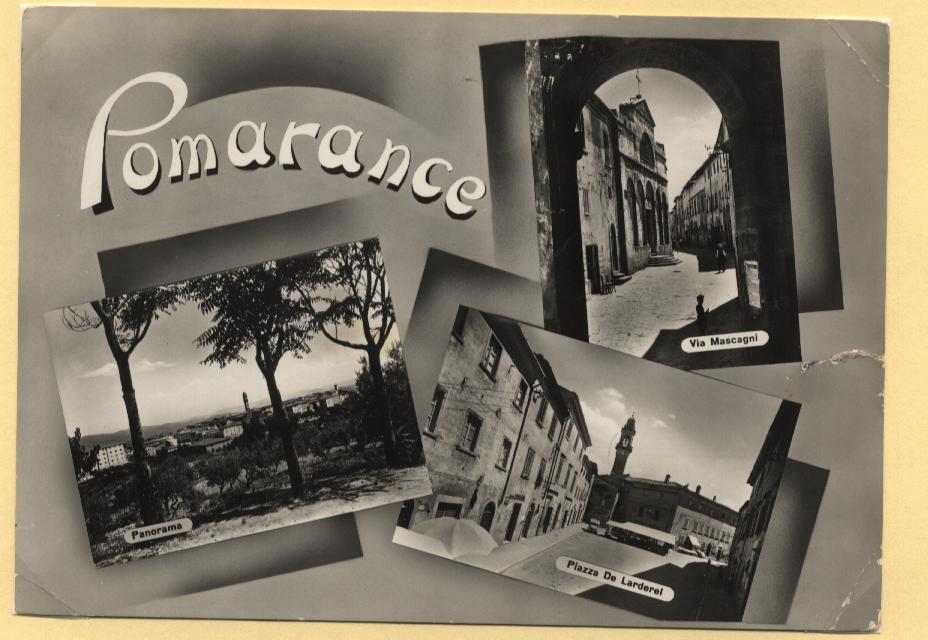

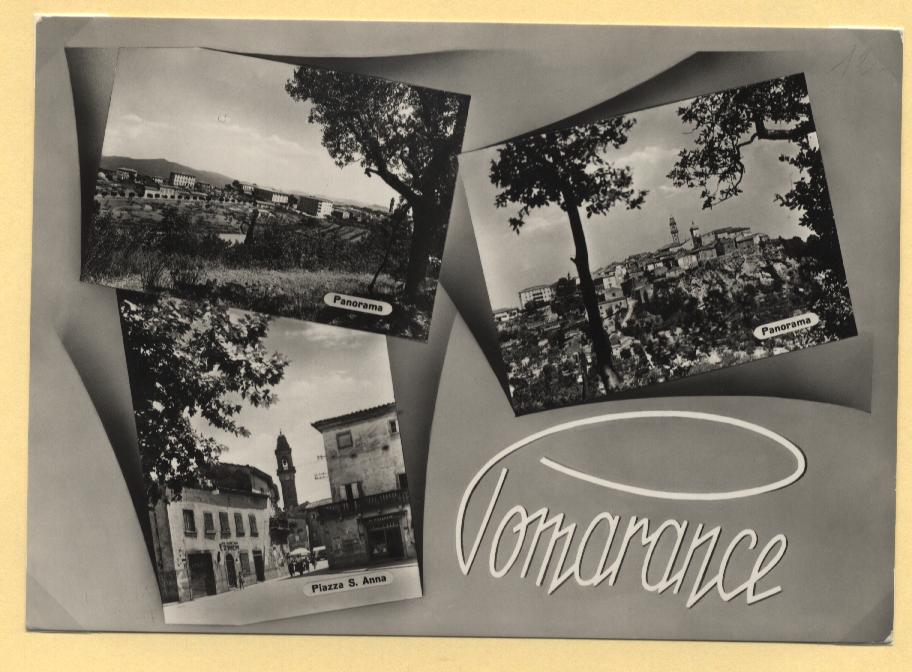

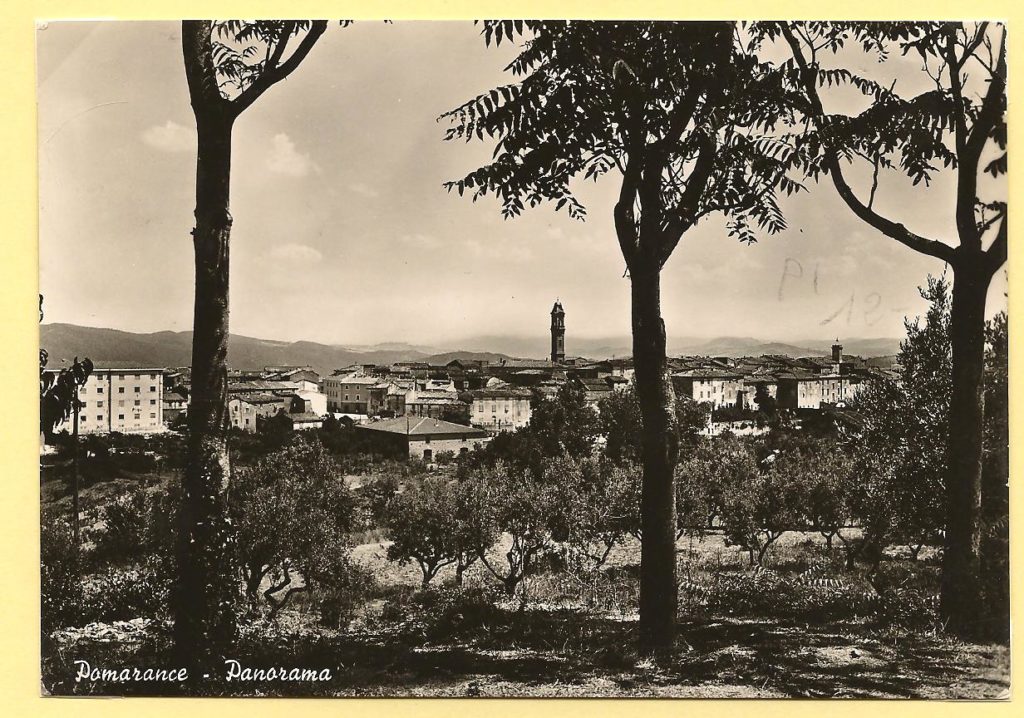

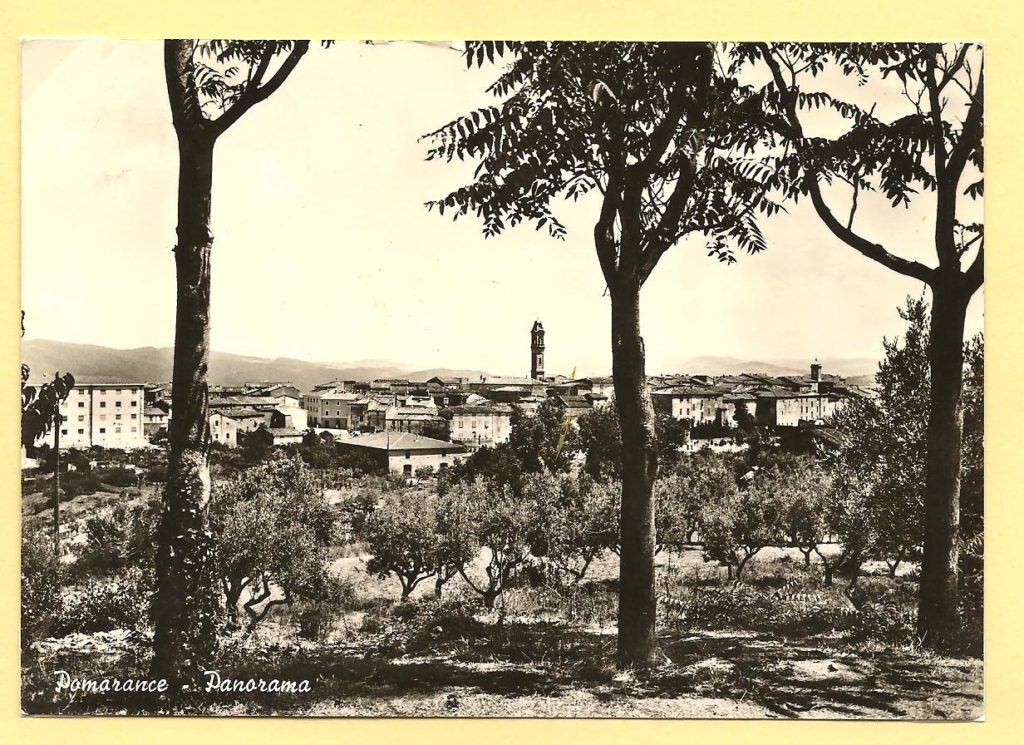

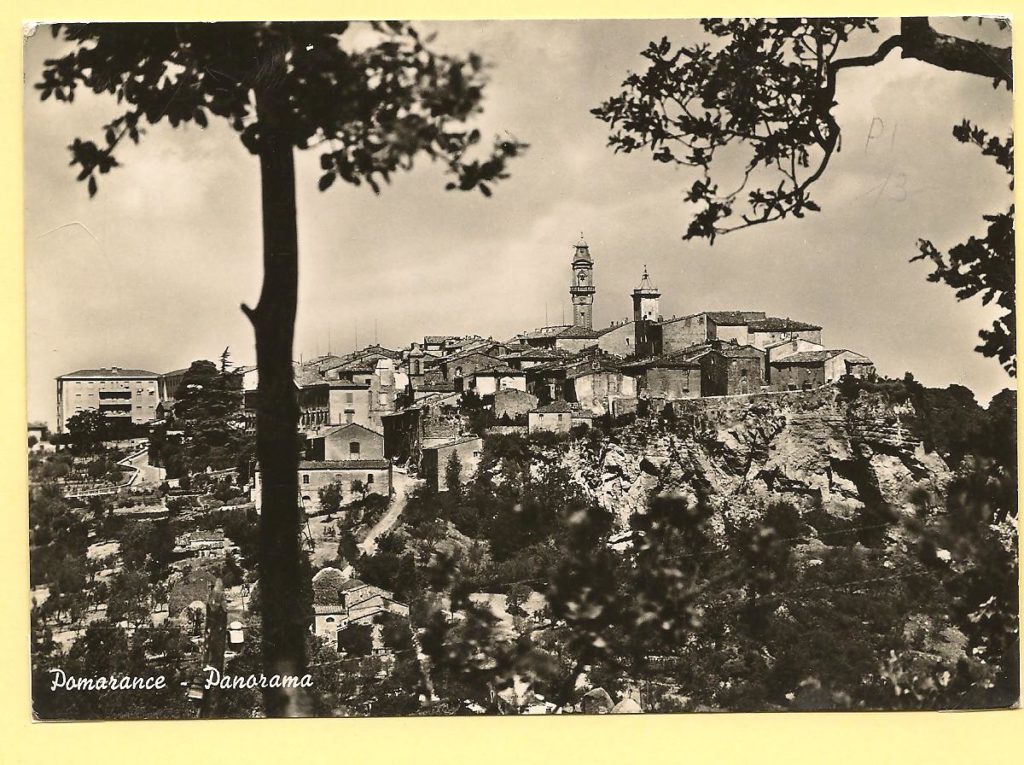

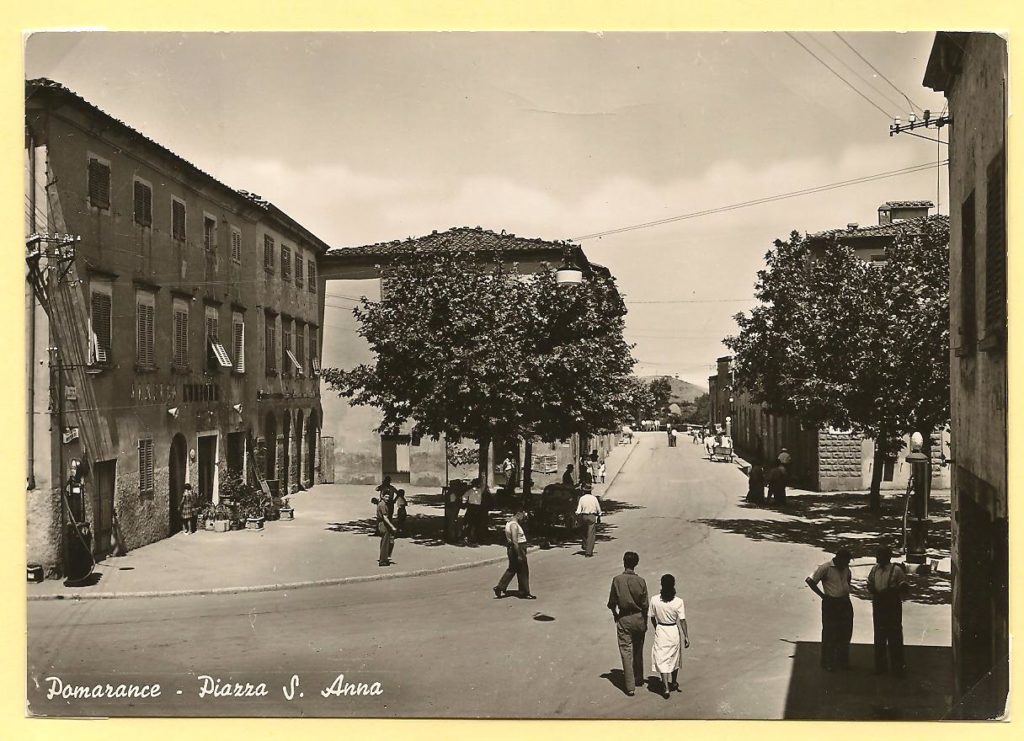

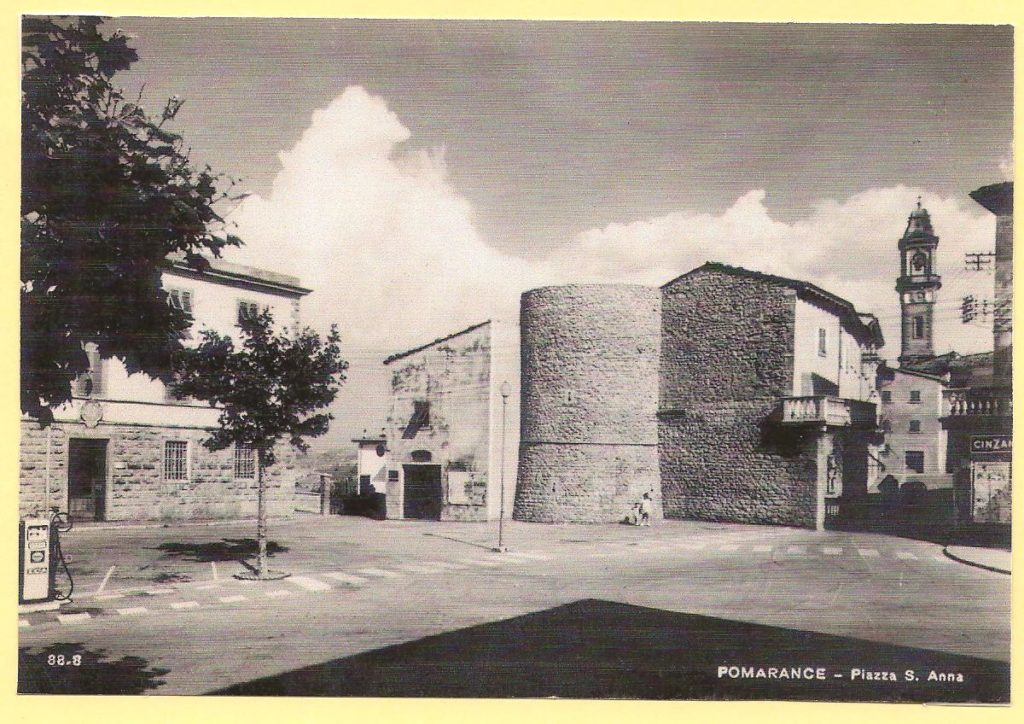

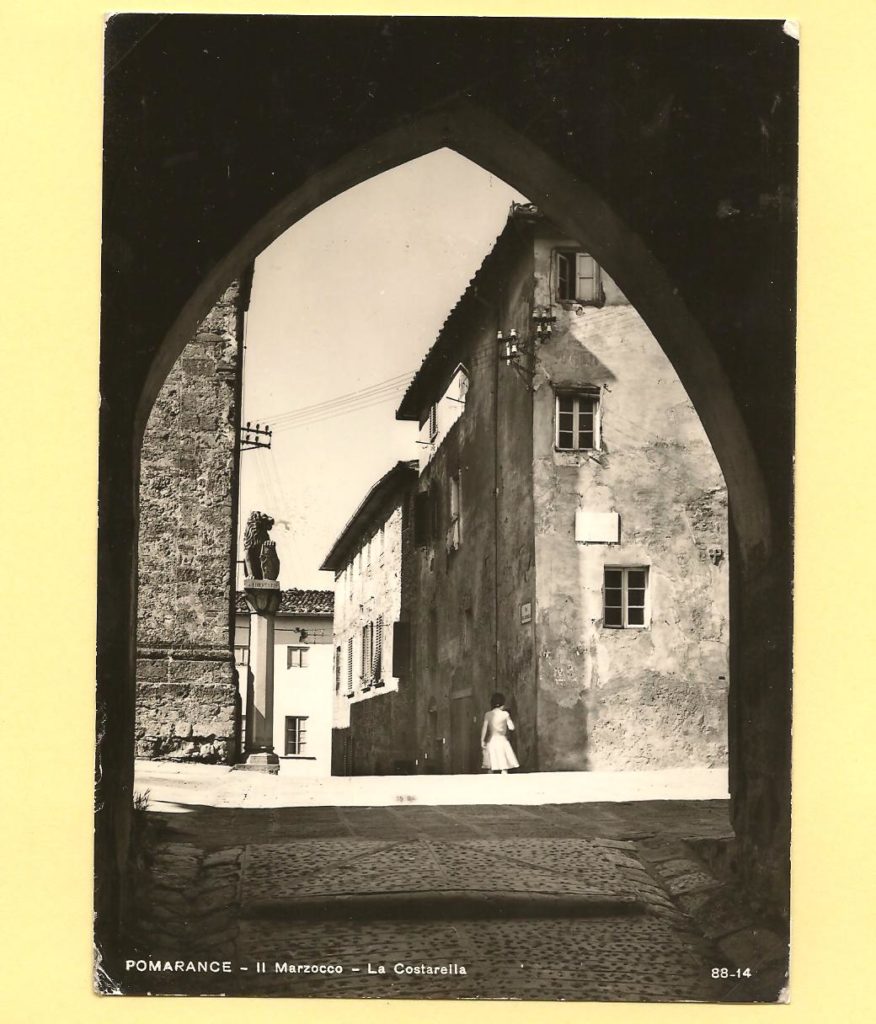

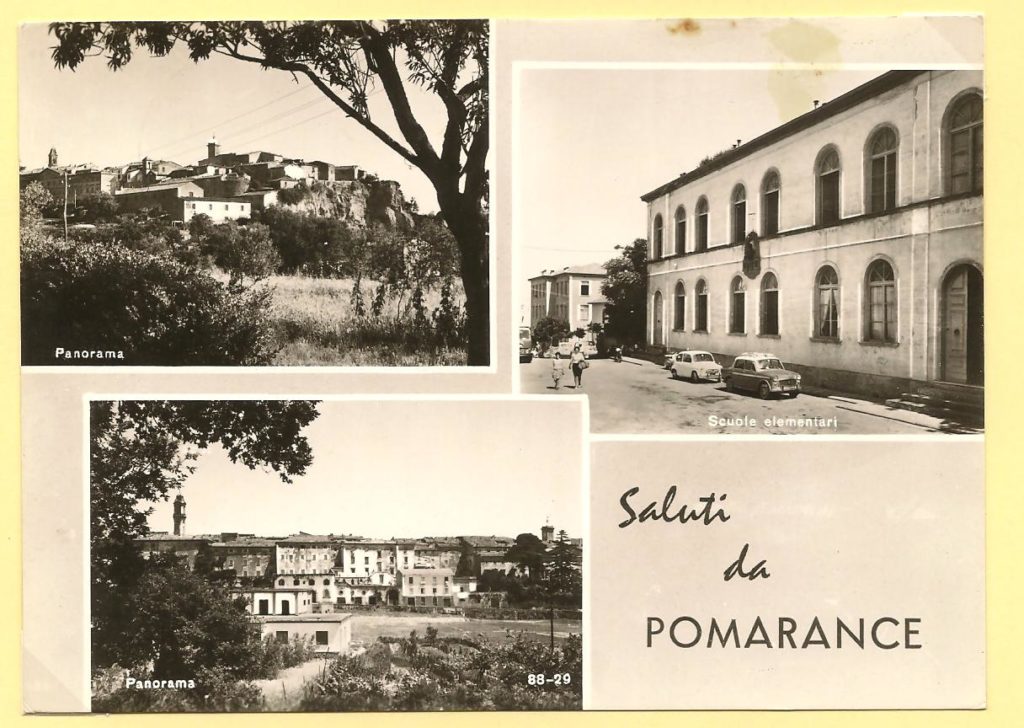

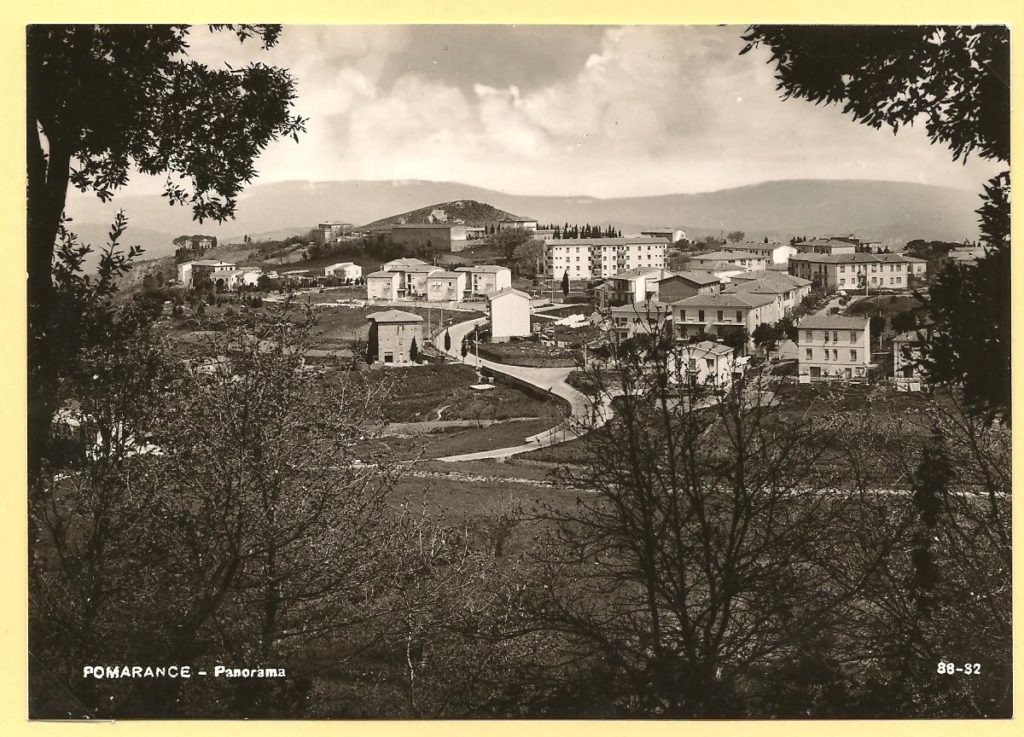

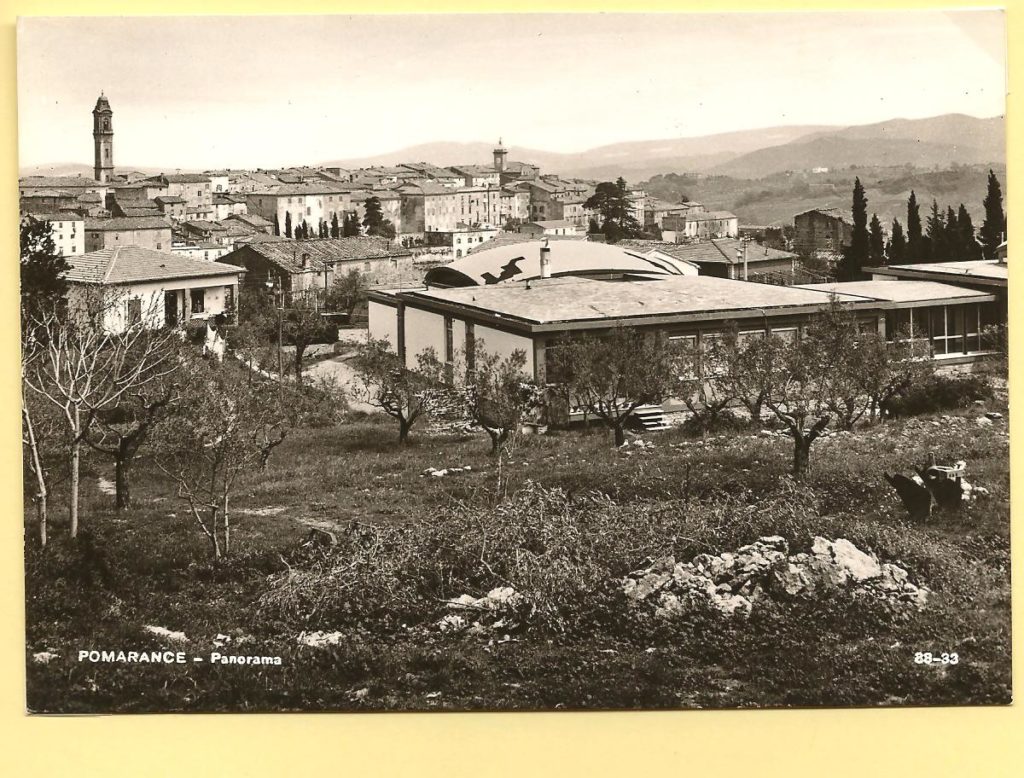

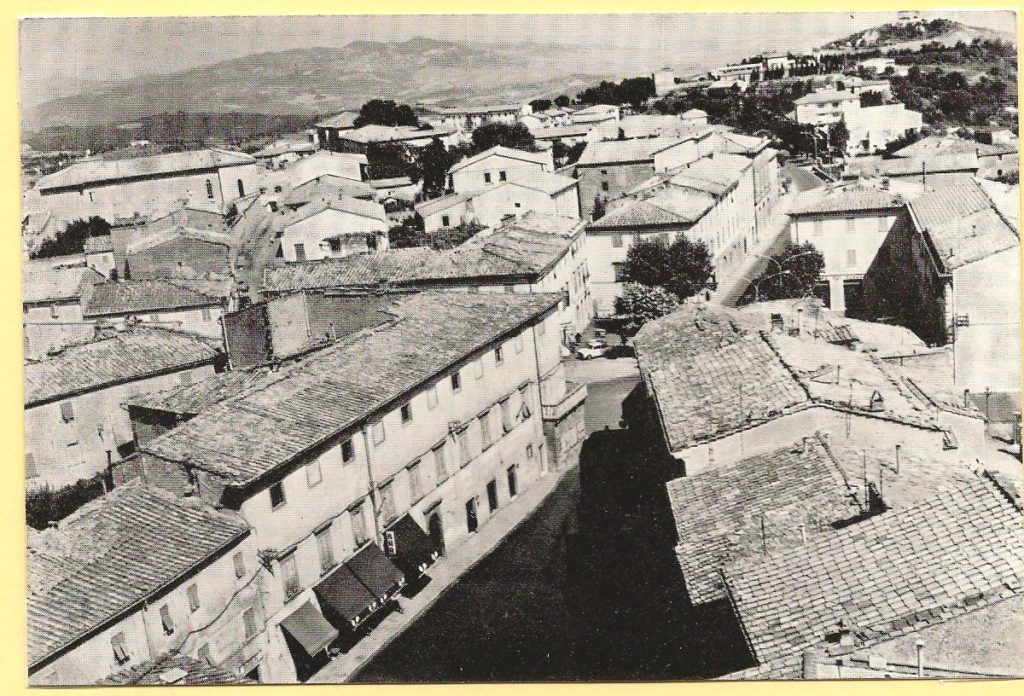

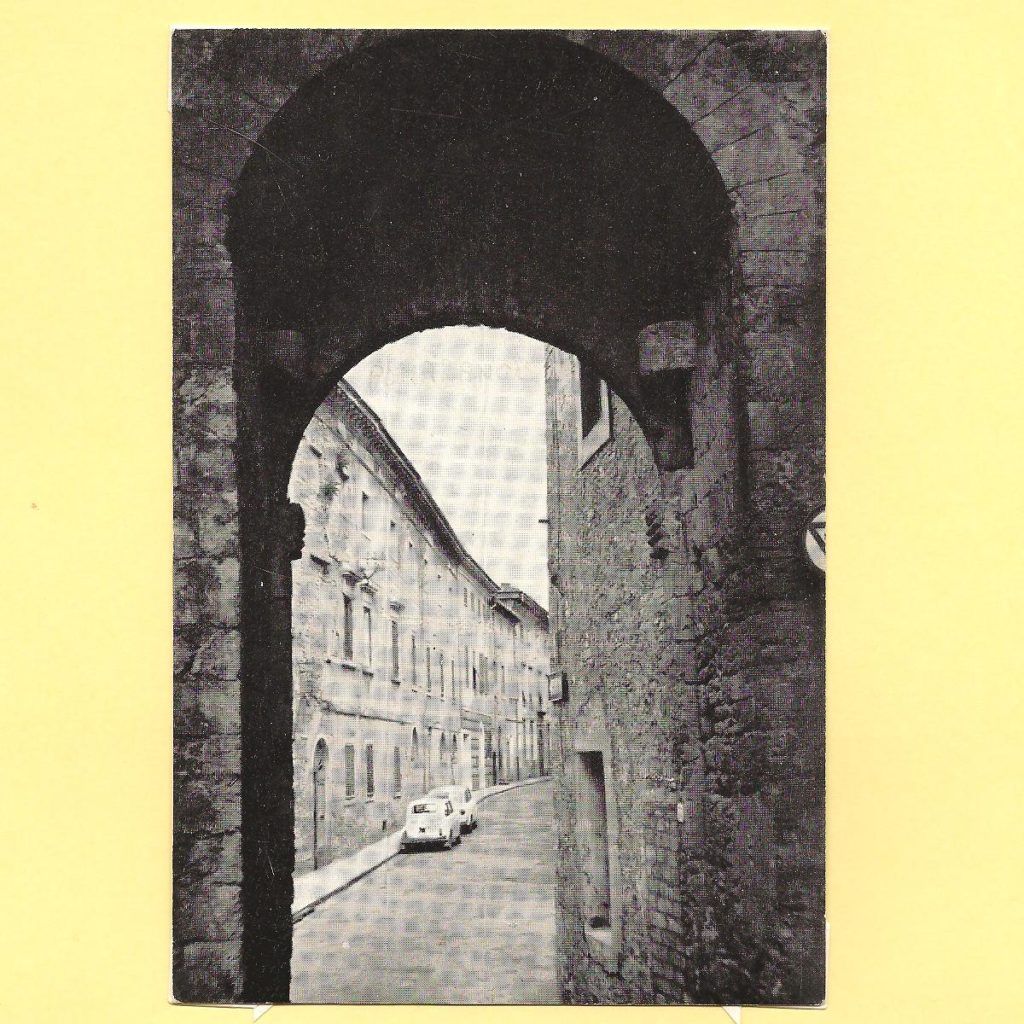

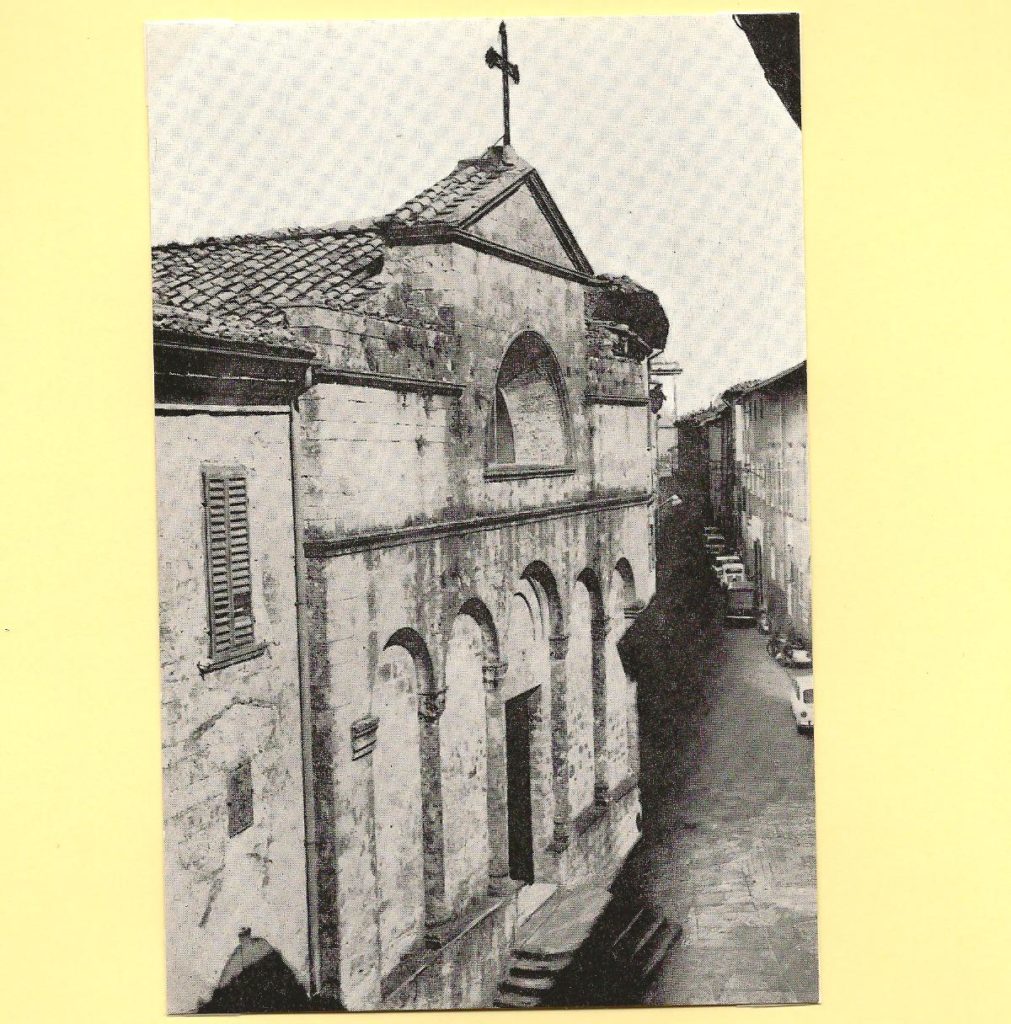

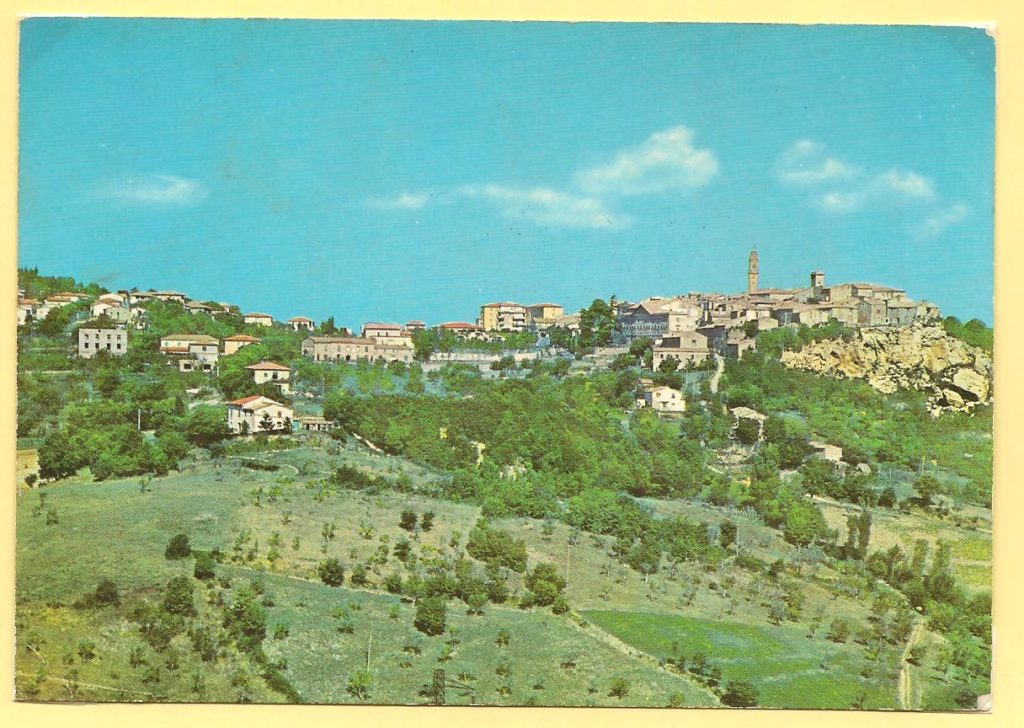

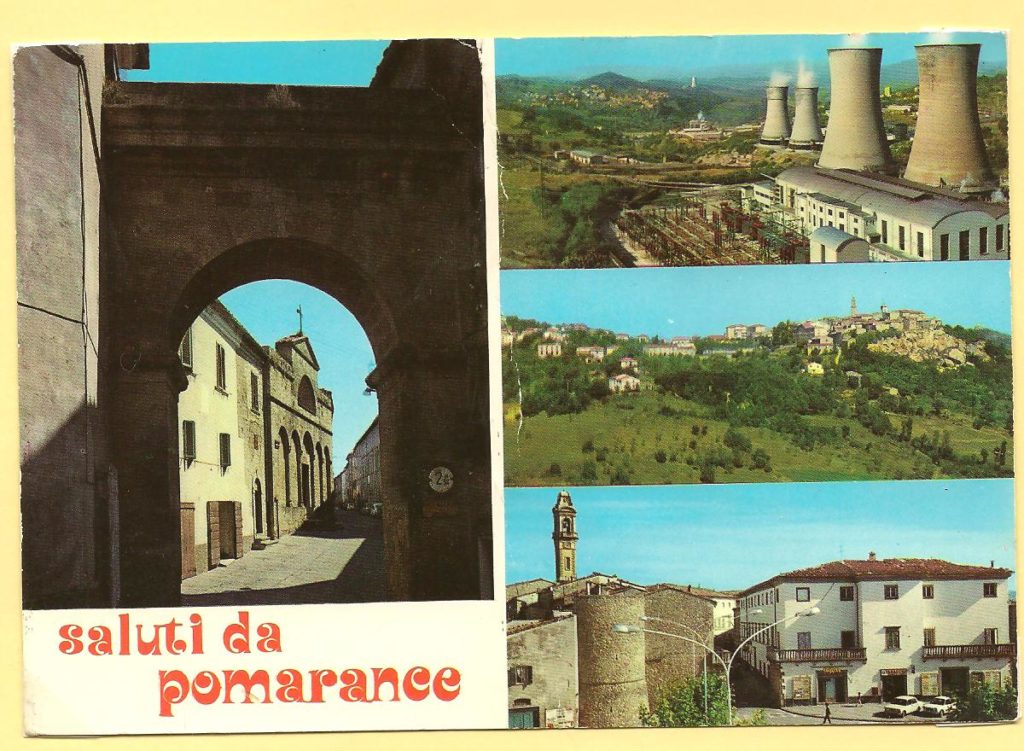

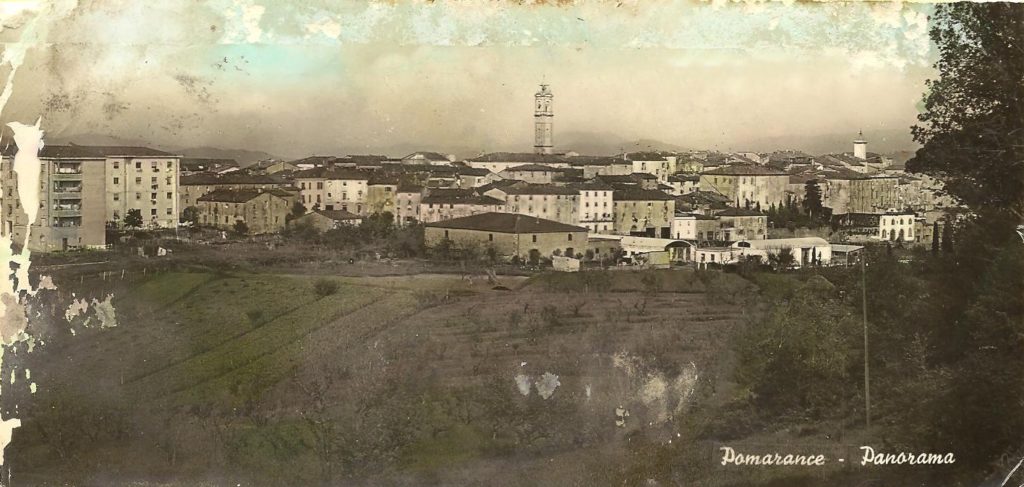

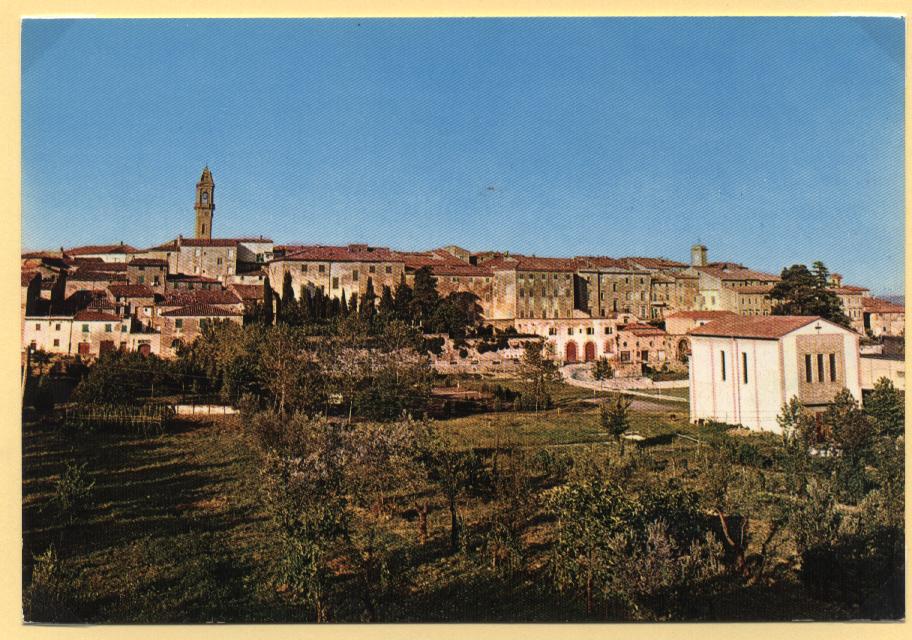

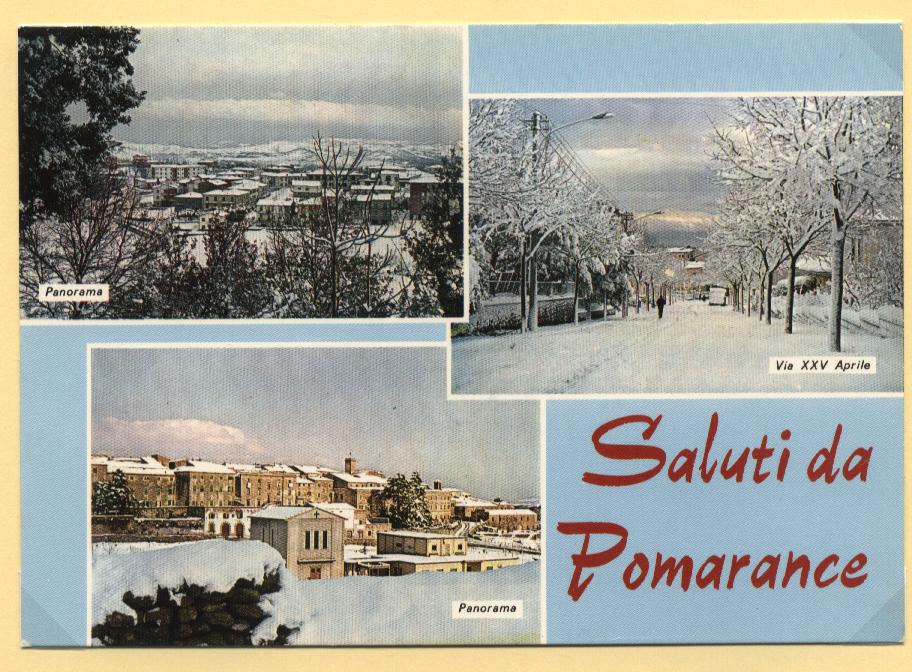

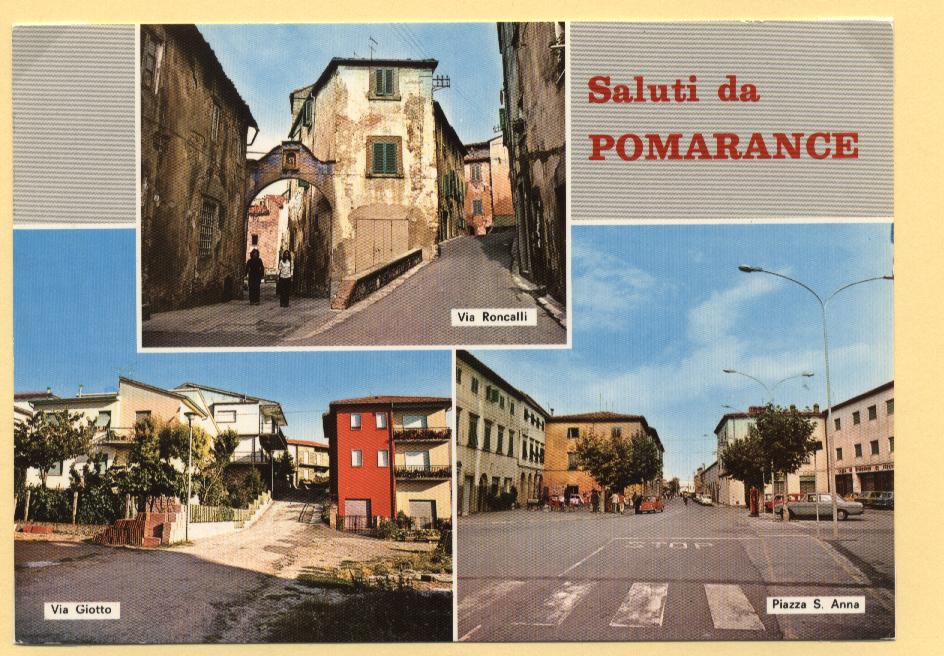

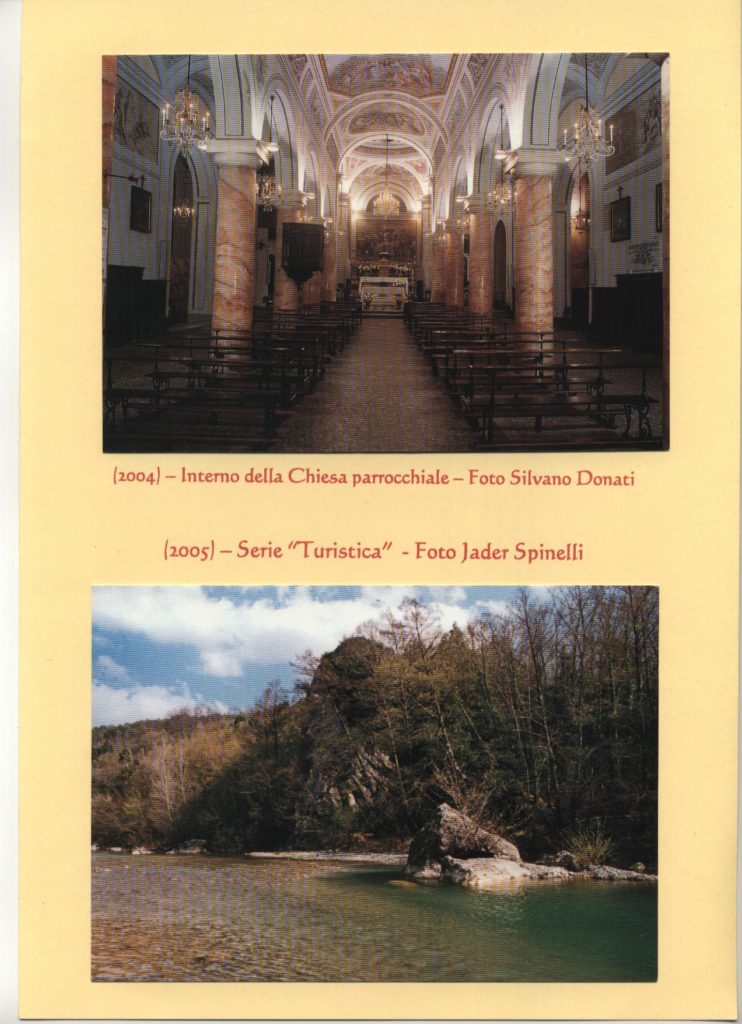

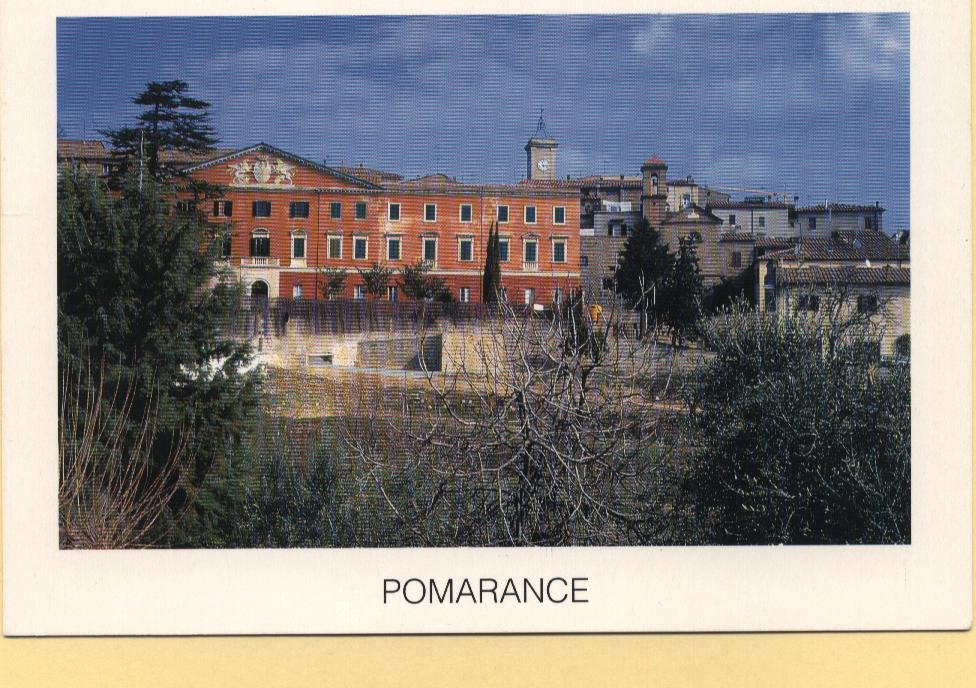

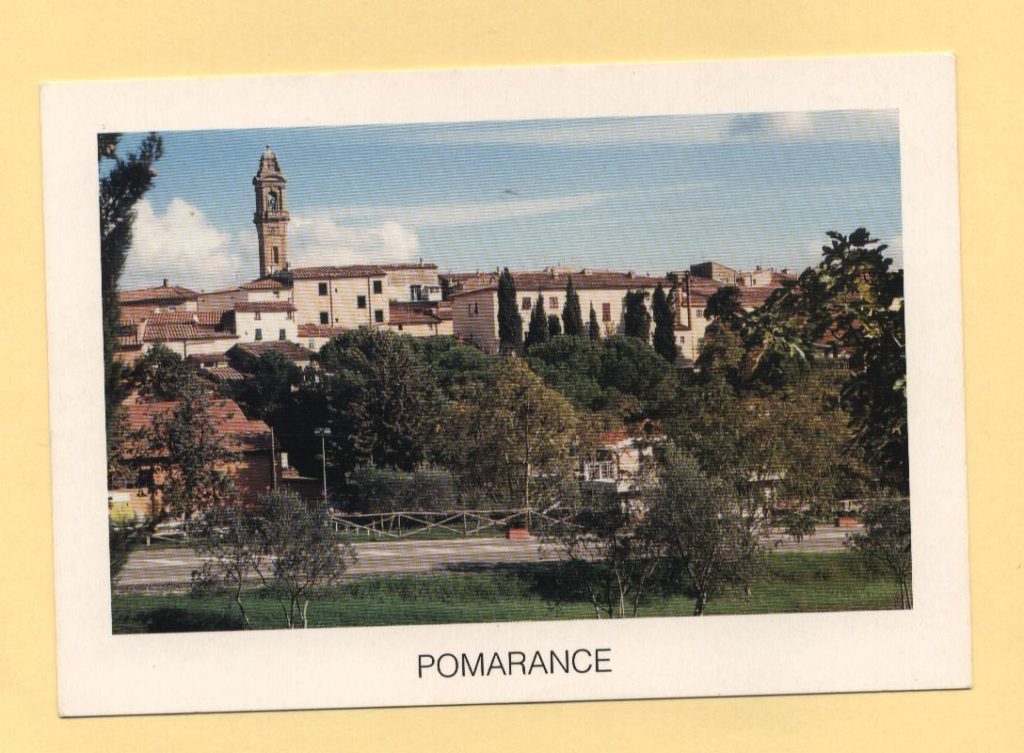

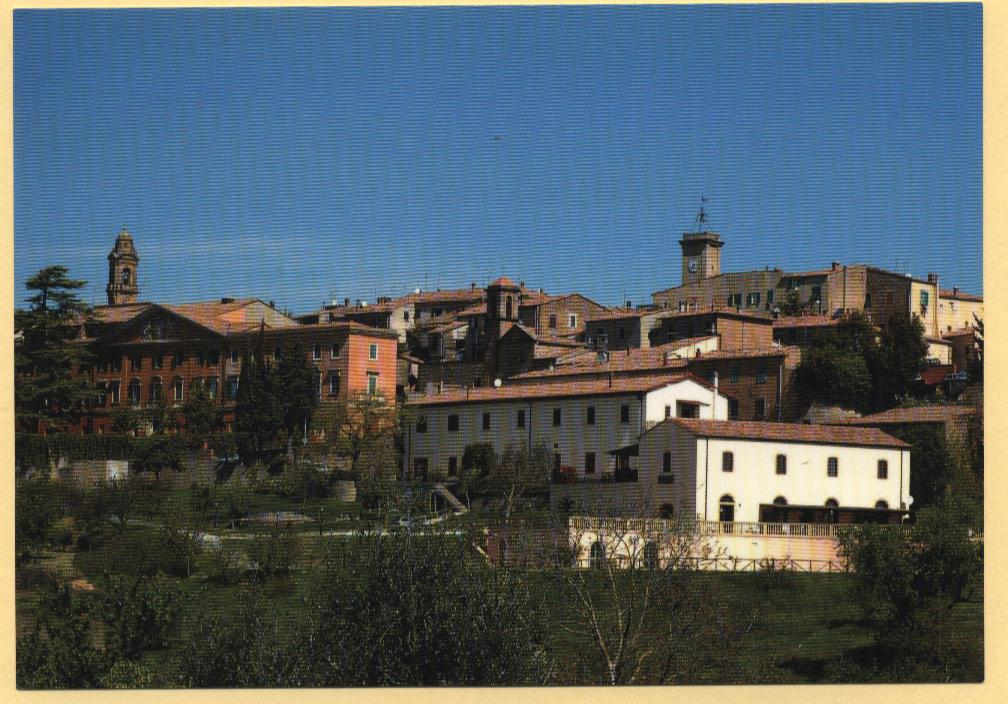

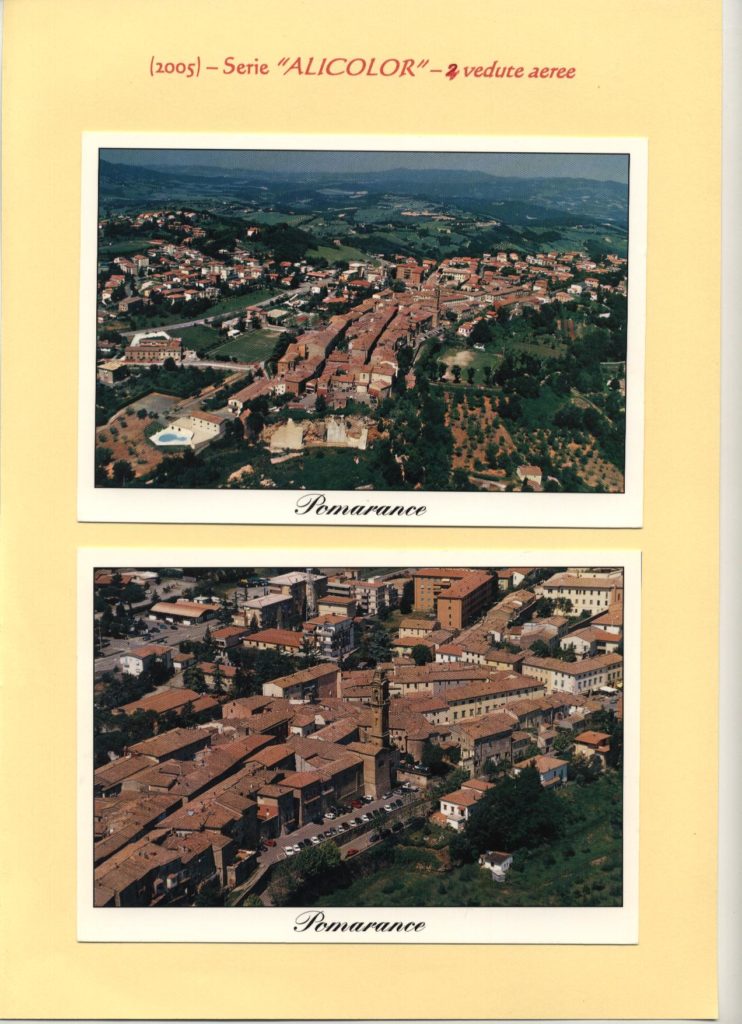

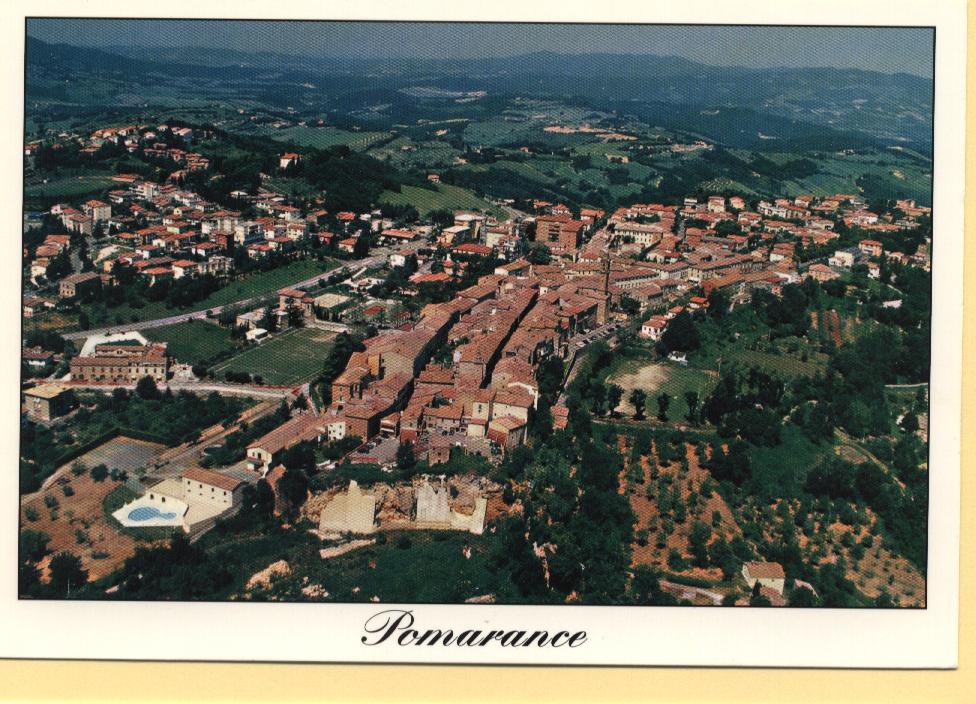

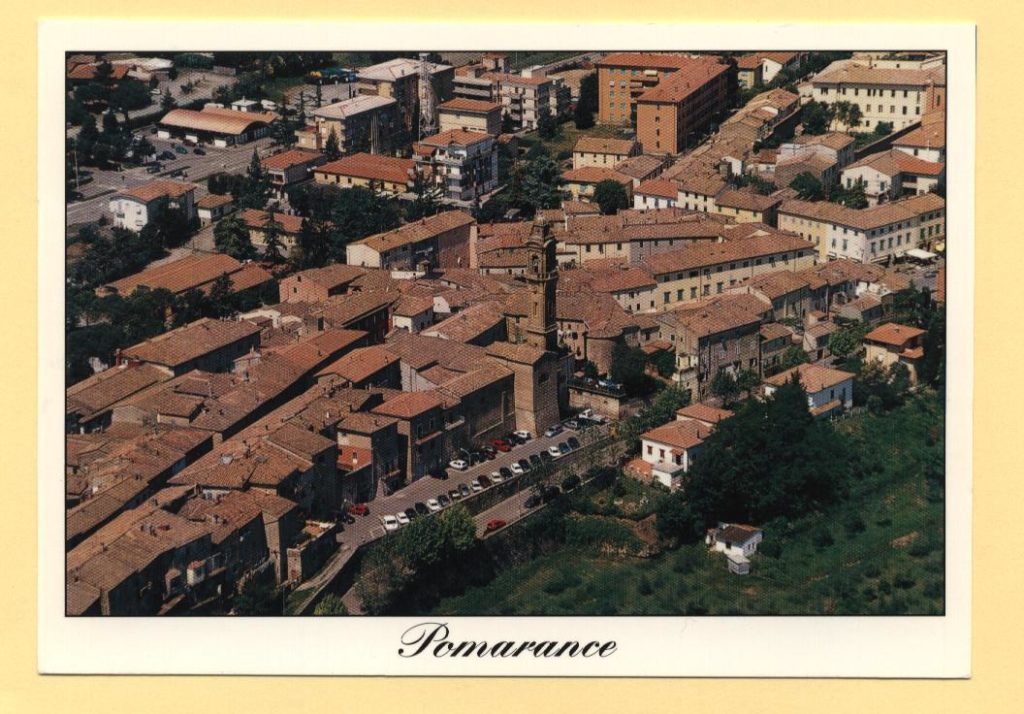

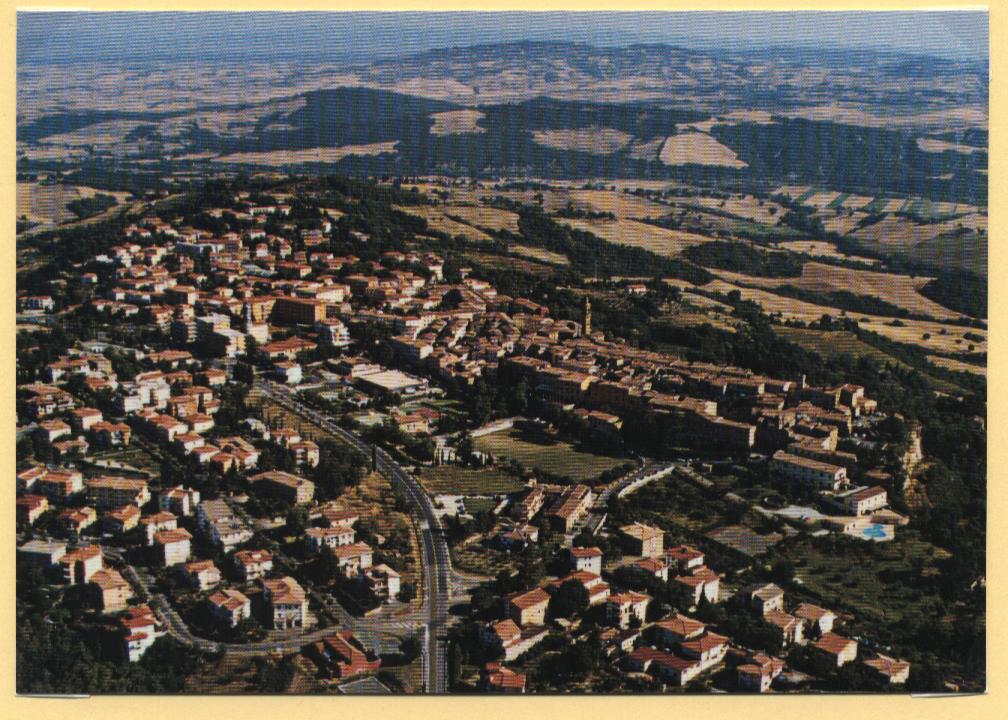

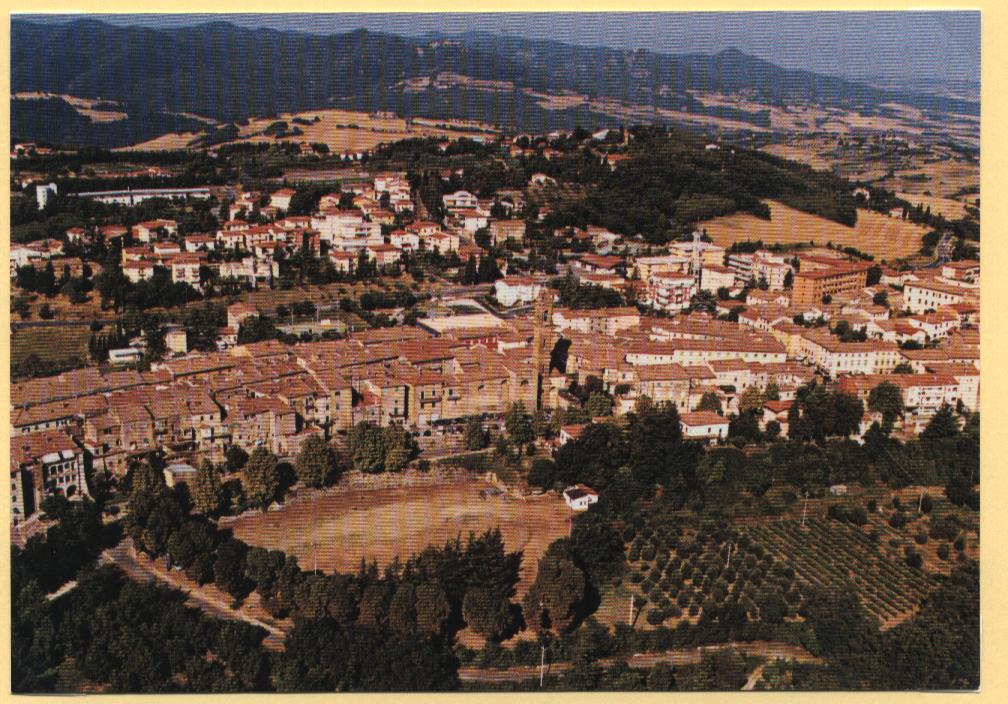

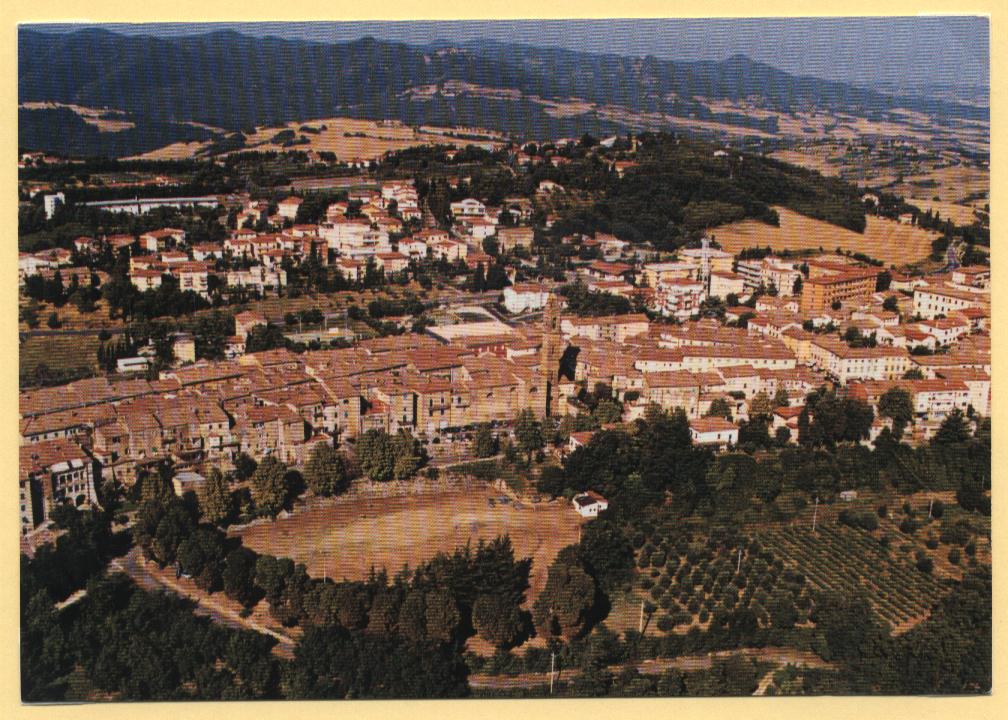

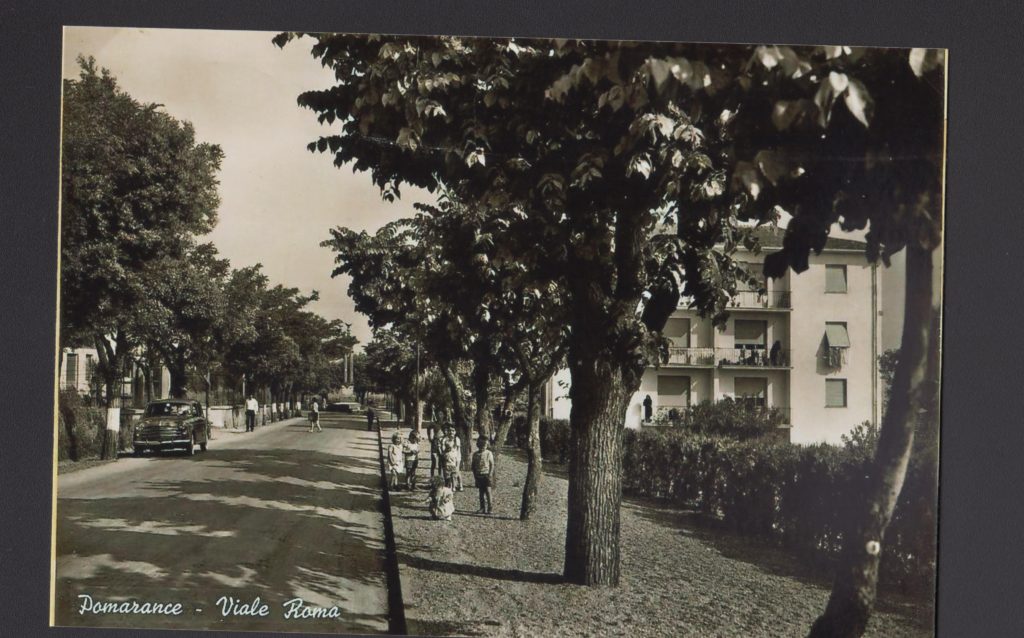

Archivi categoria: Pomarance

Descrizione, notizie ed eventi sul borgo di Pomarance.

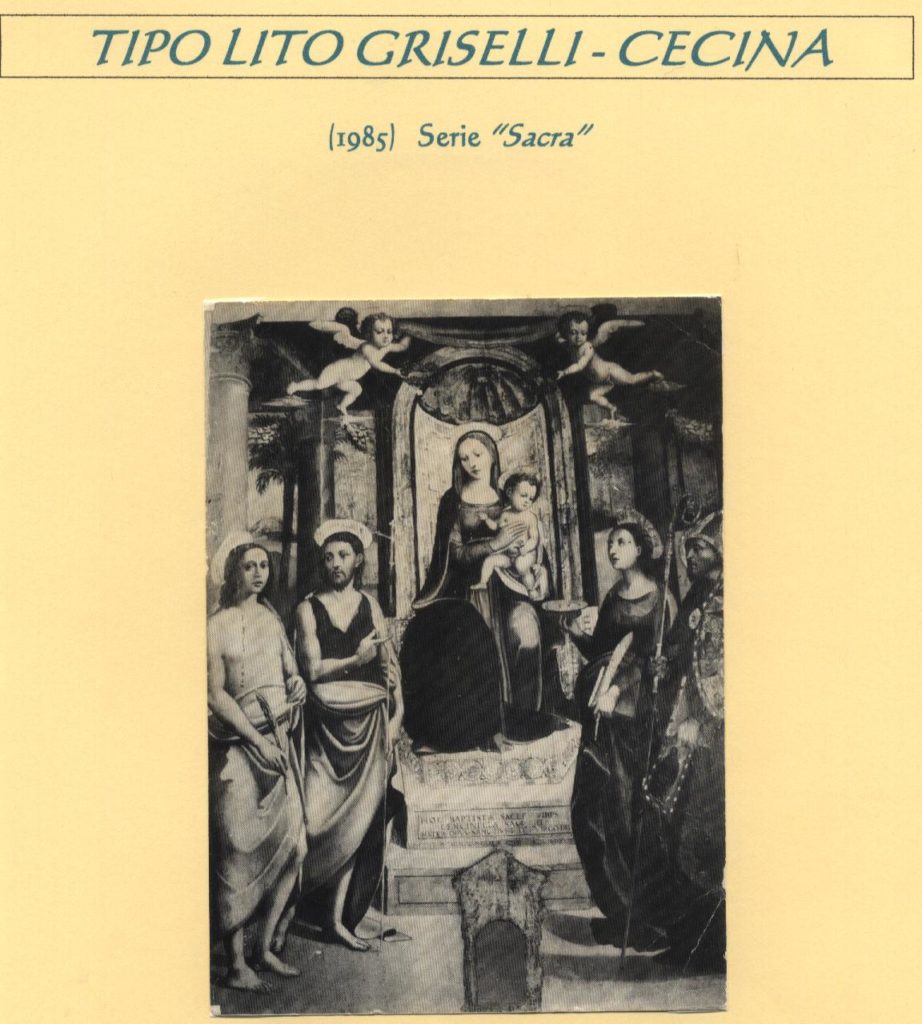

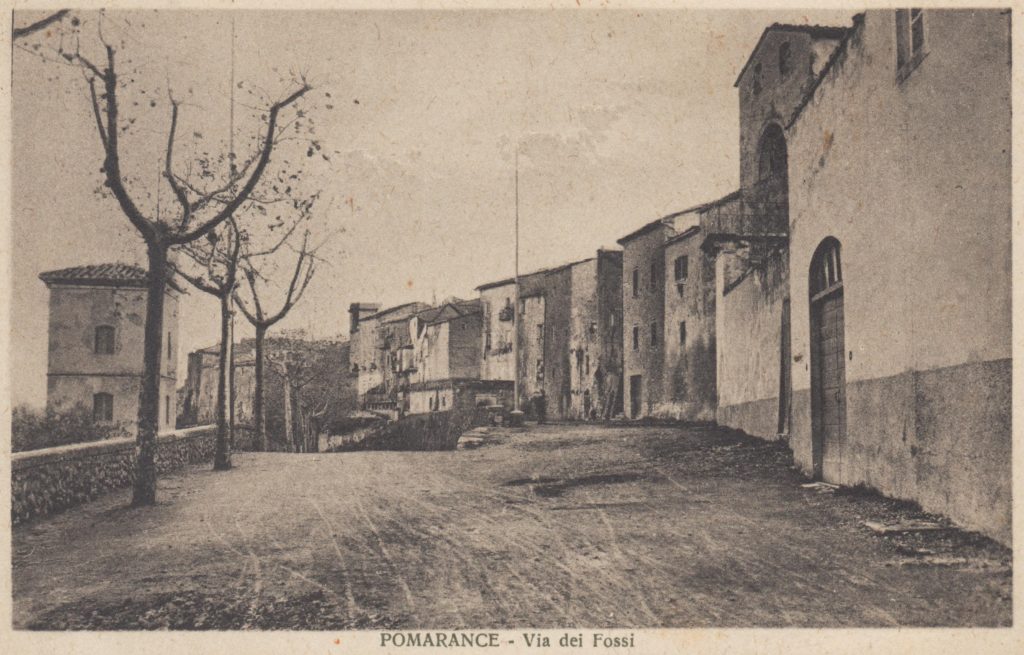

RACCOLTA FOTO DA CATALOGARE

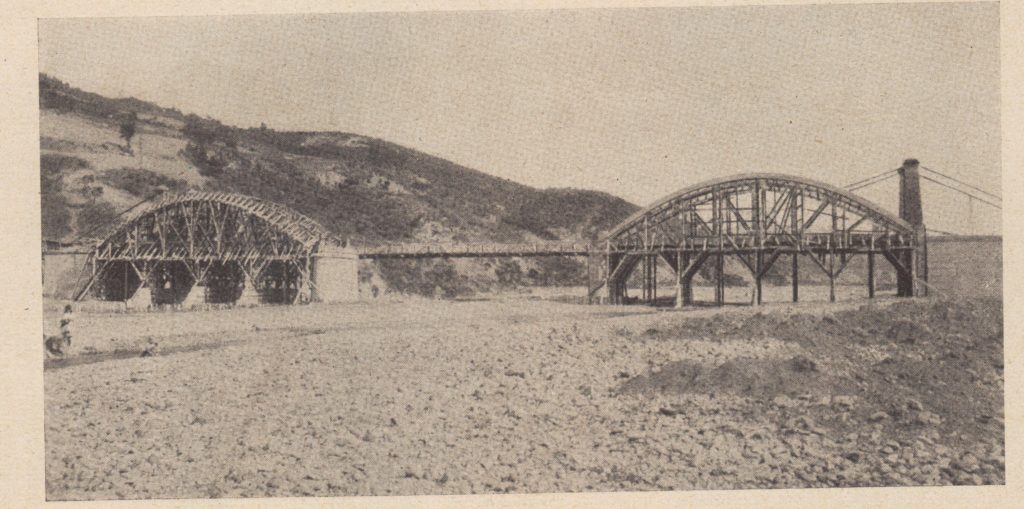

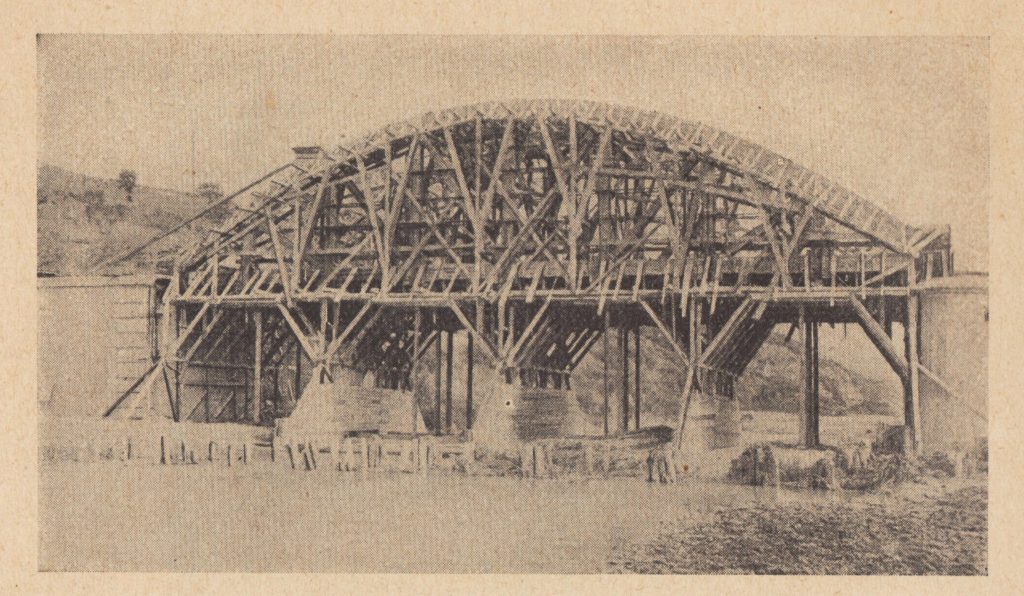

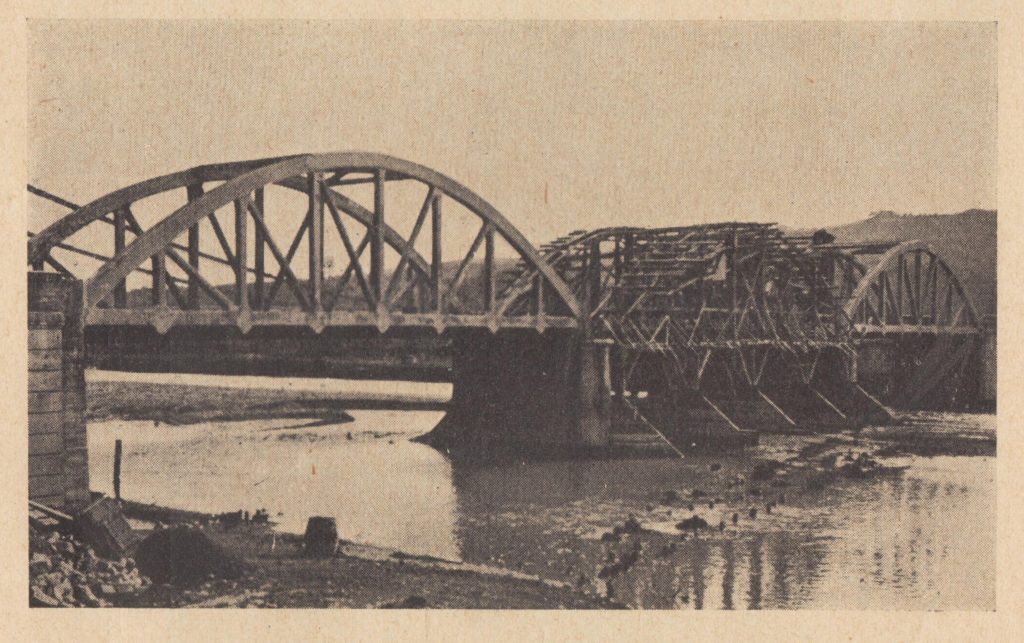

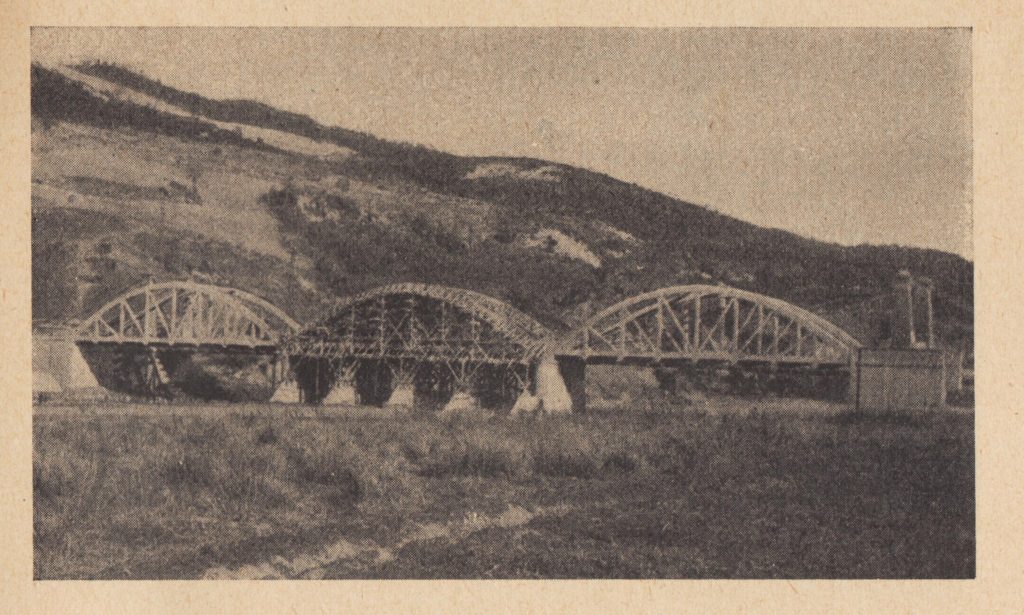

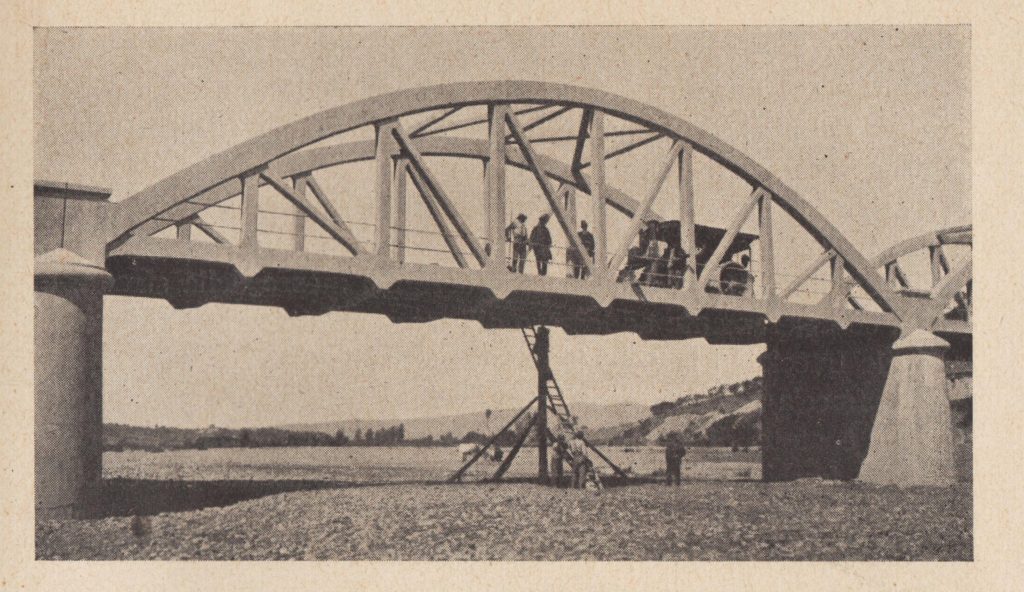

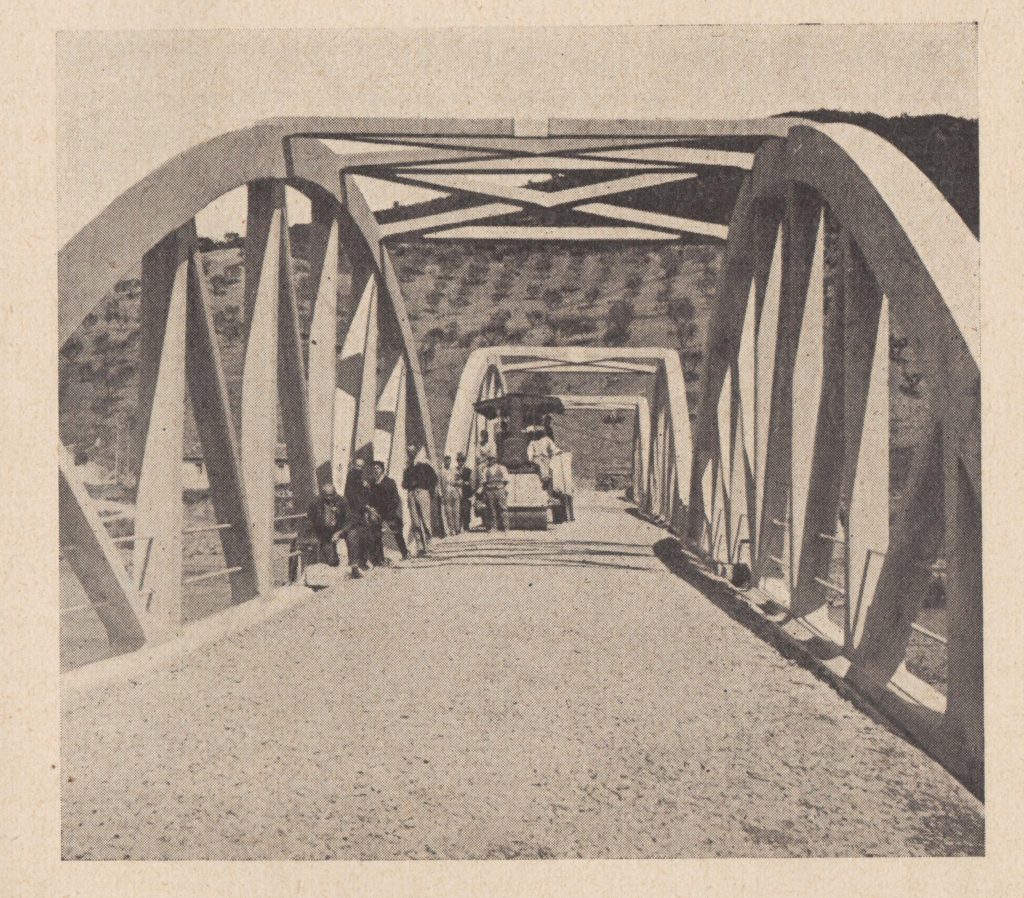

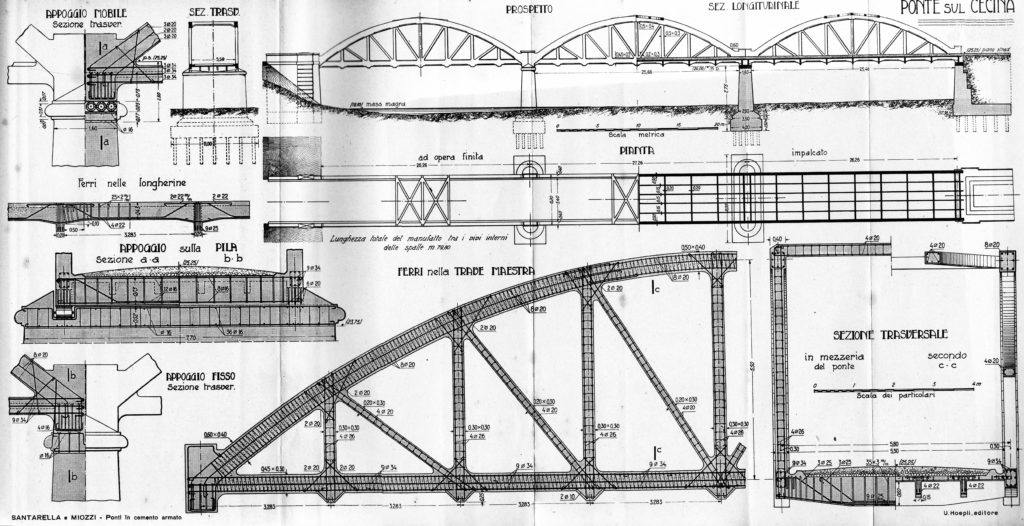

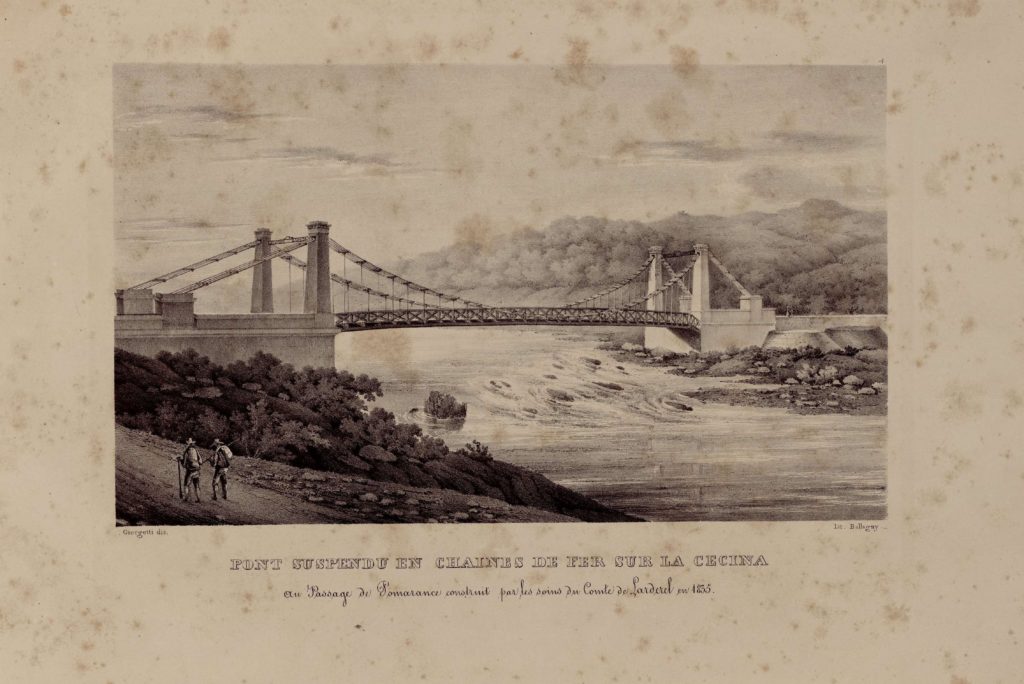

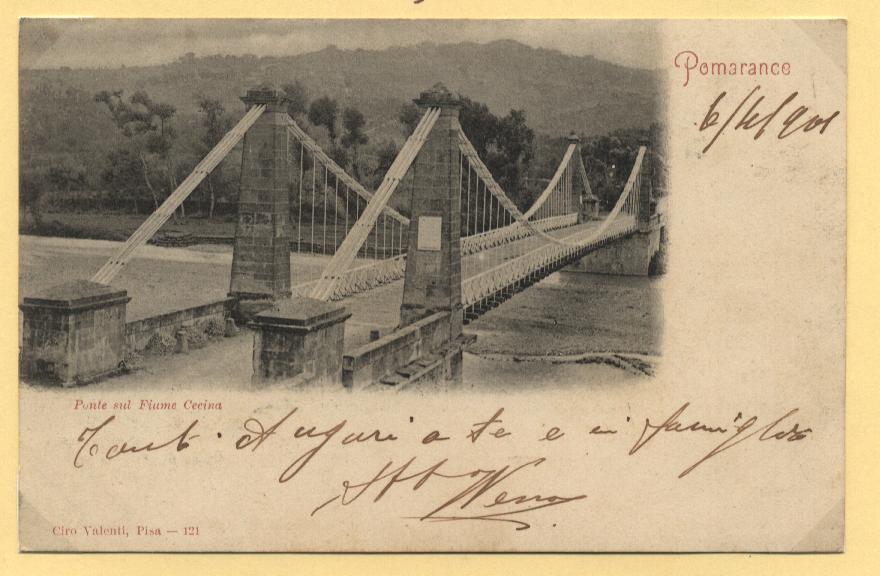

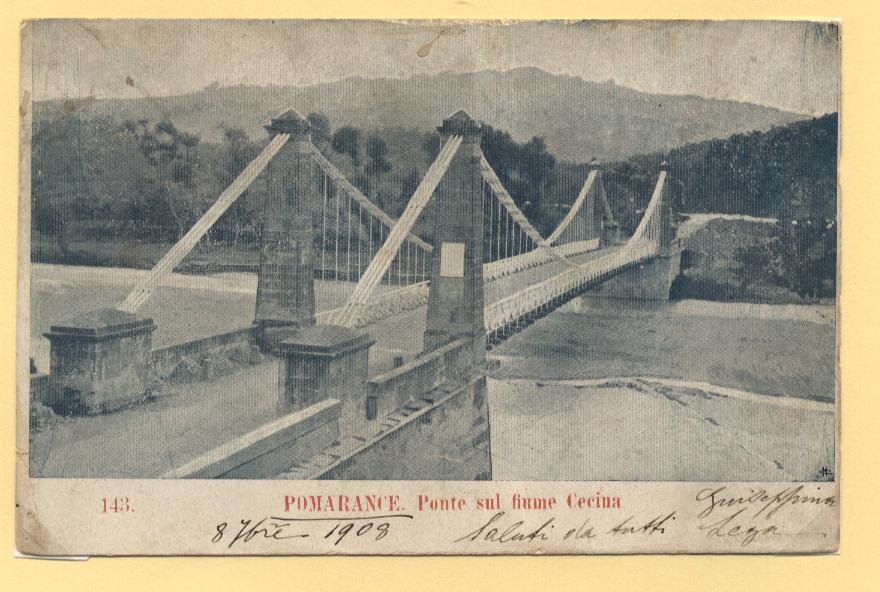

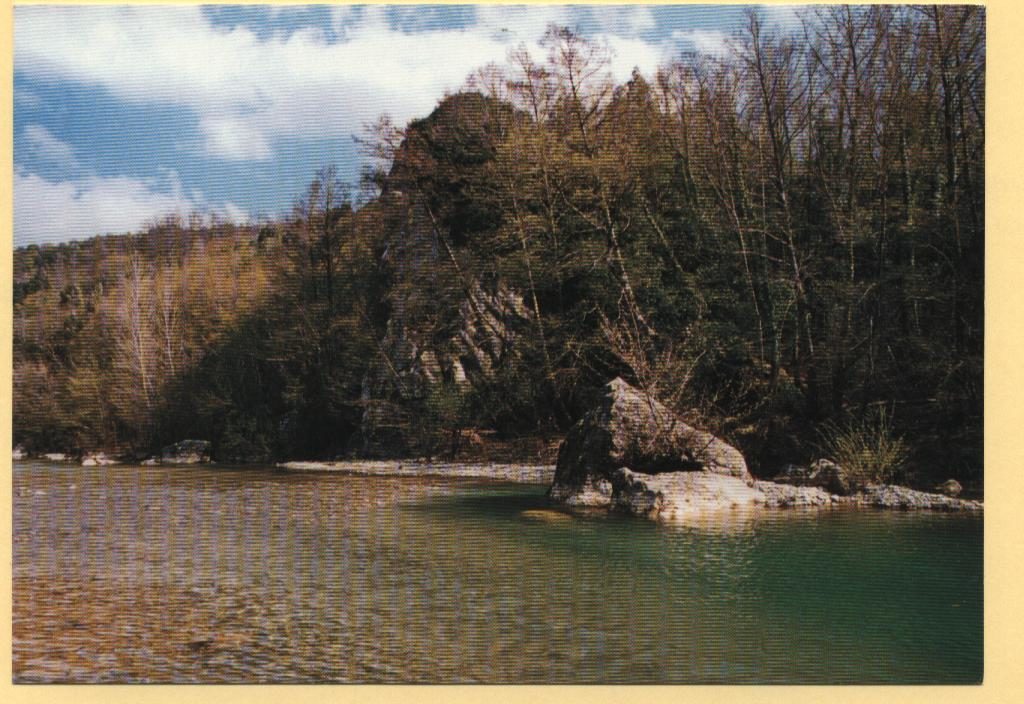

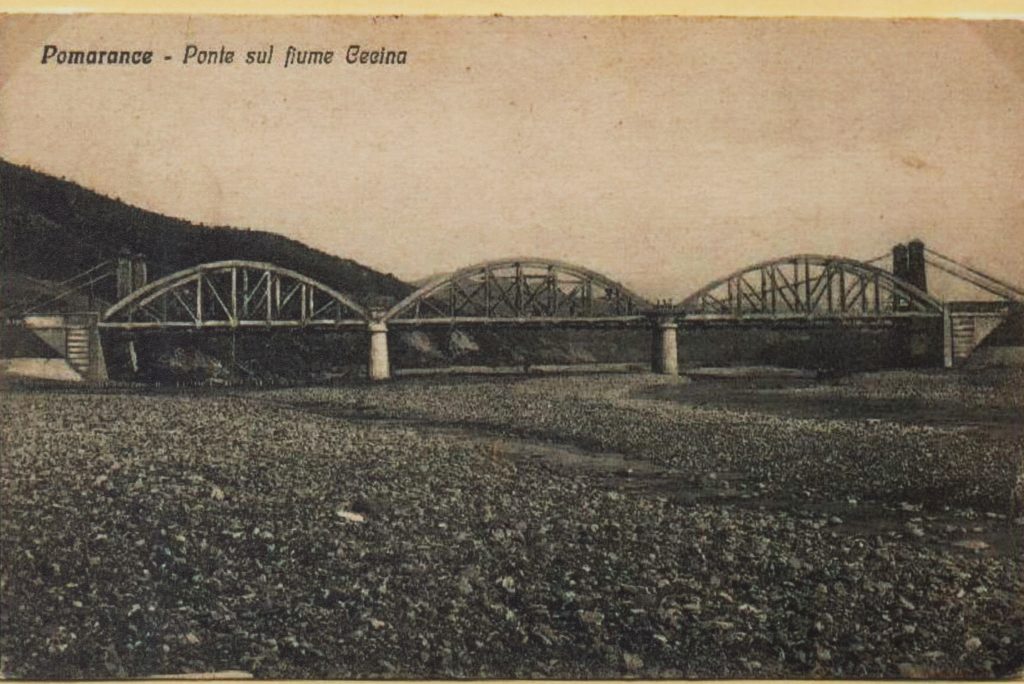

IL PONTE SUL CECINA

IL PONTE DI FERRO

RACCOLTA FOTO POMARANCE

GIOVANNI ALBERTINI – MACCARI ALESSANDRO

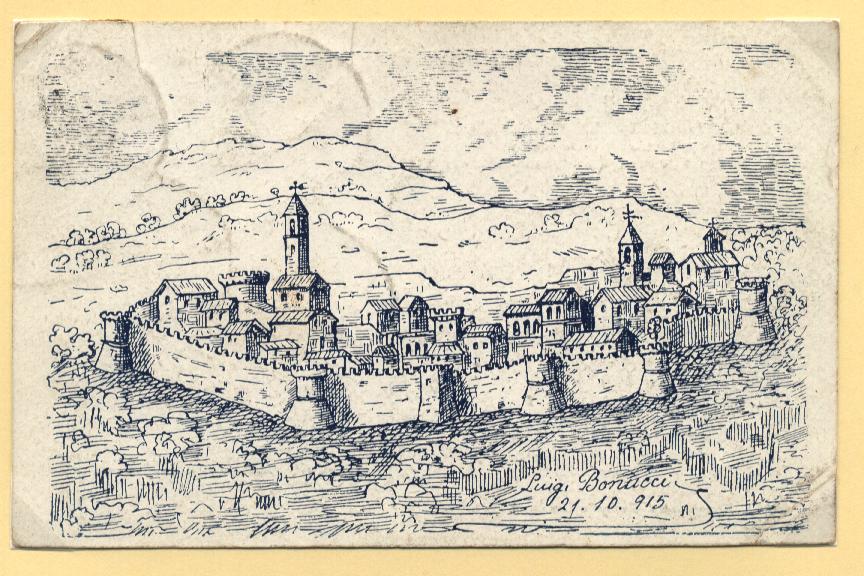

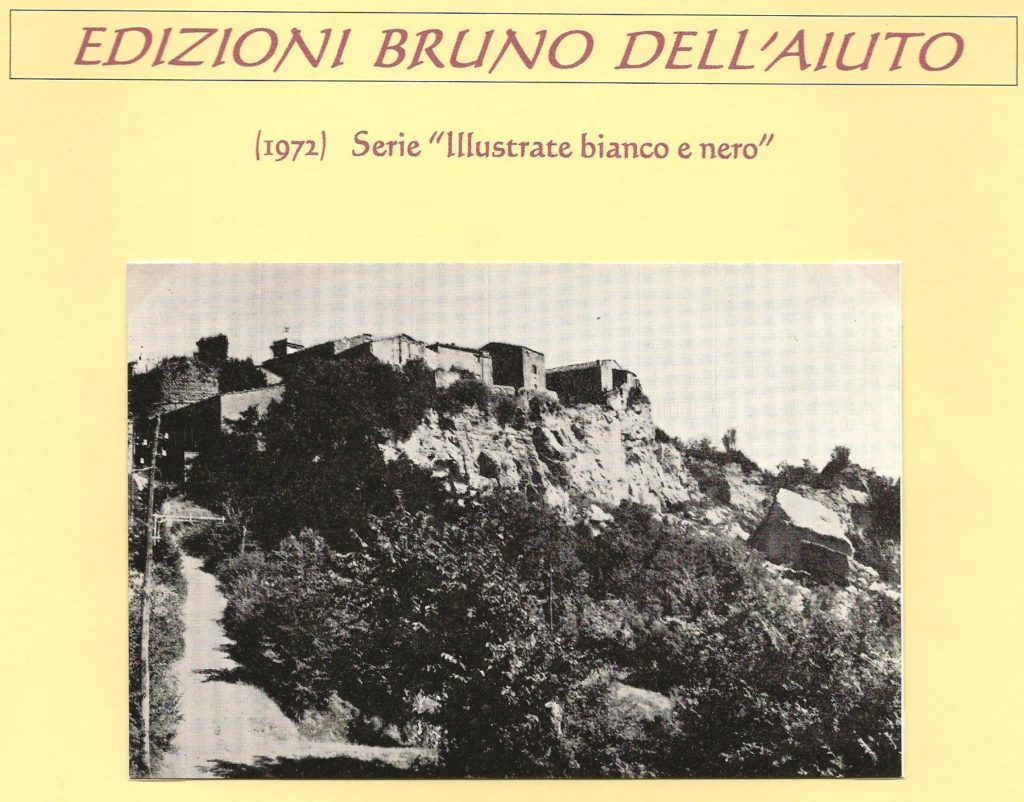

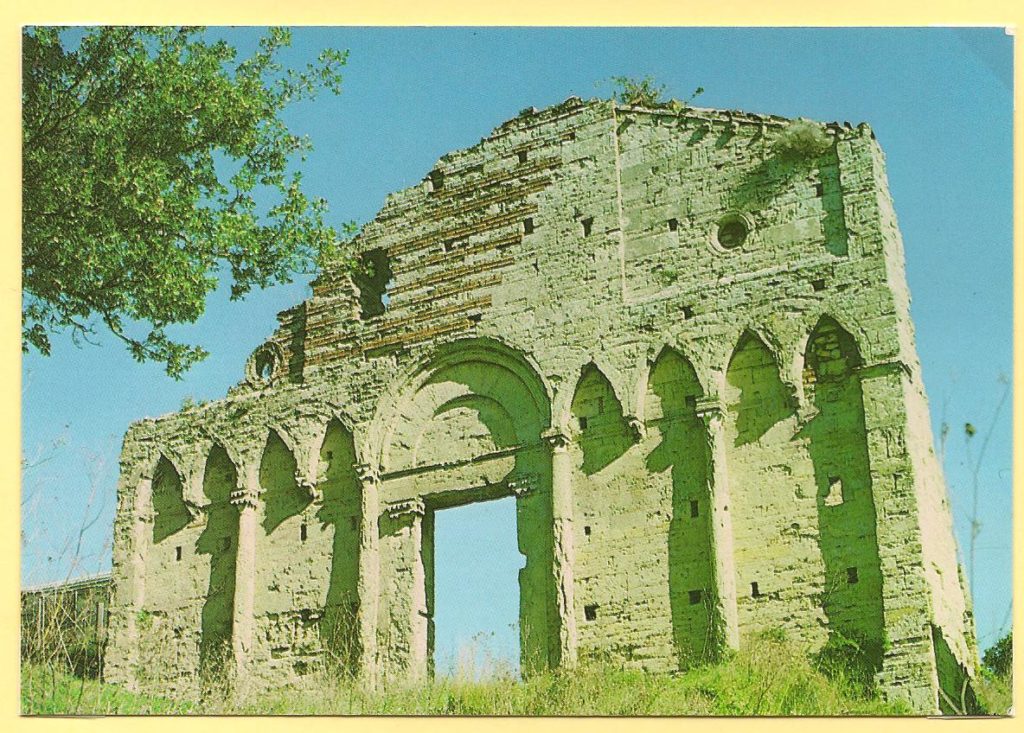

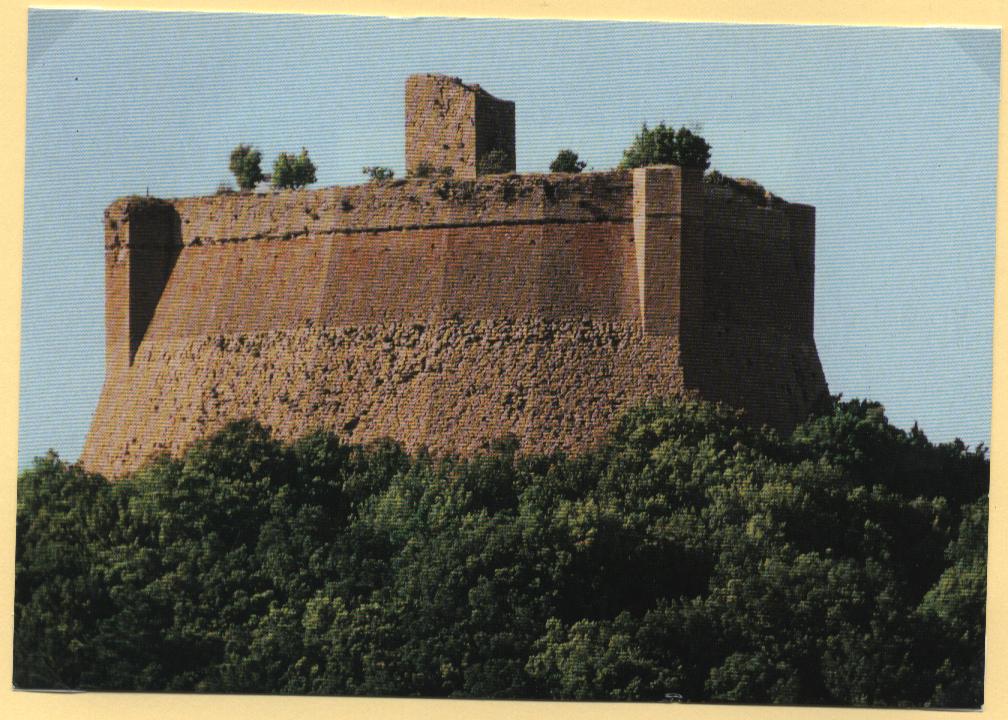

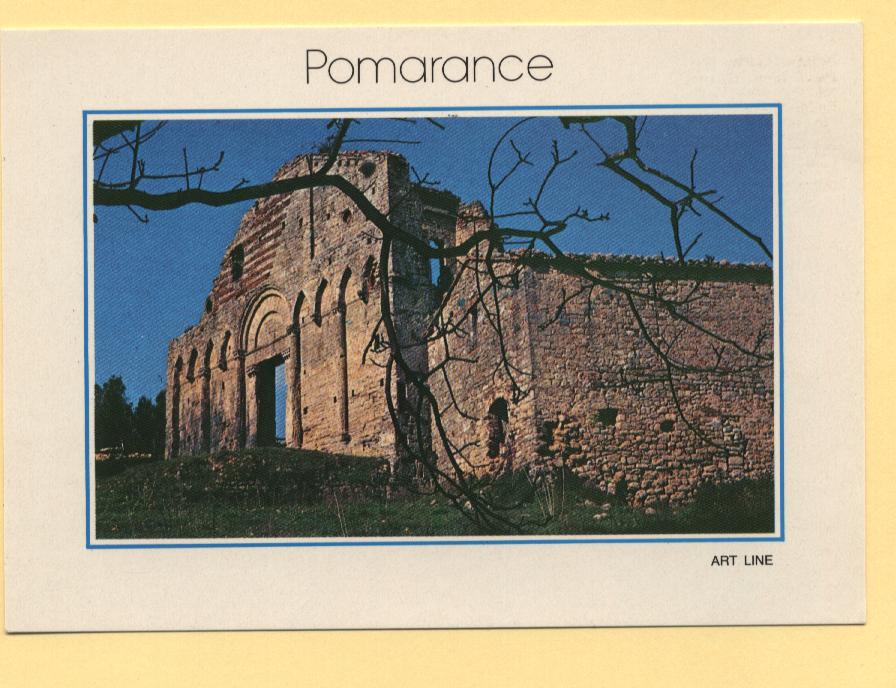

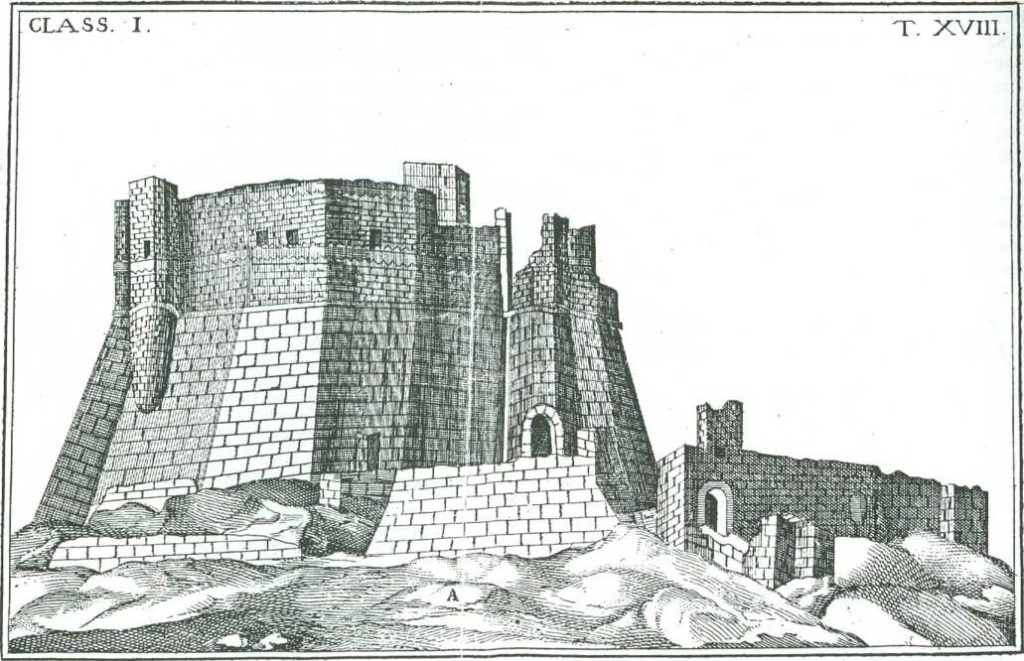

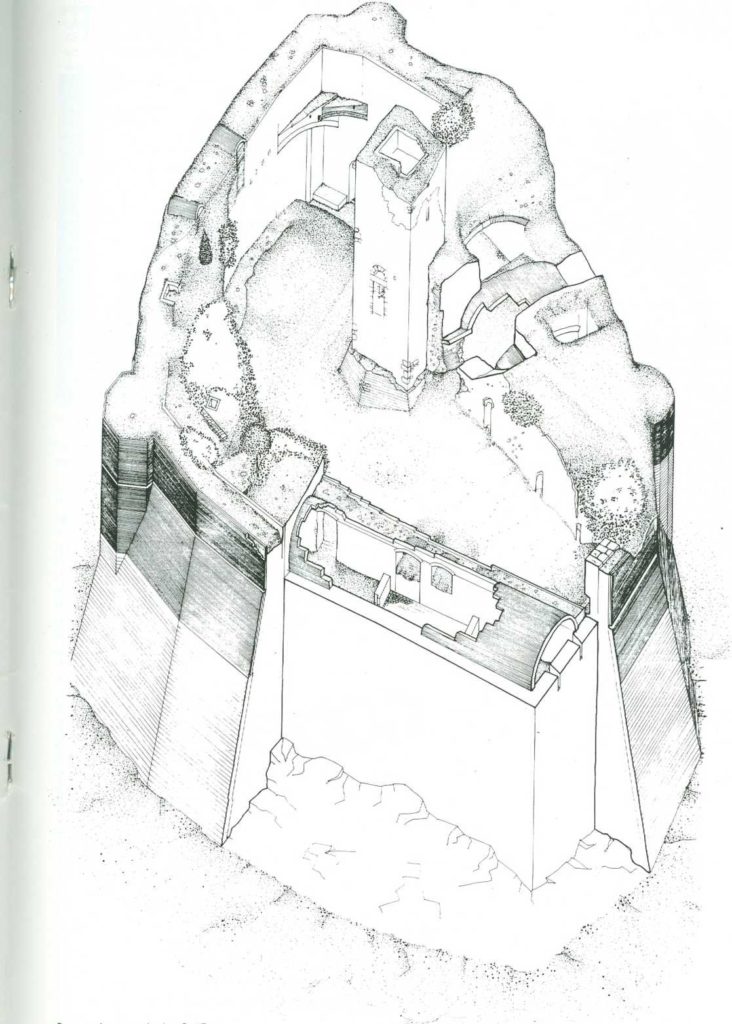

LA ROCCA SILLANA

Durante l’anno accademico 1987-88 io, con due miei colleghi Alberto Bocelli e Benedetto Roventi™, abbiamo discusso la tesi su uno dei monumenti più importanti del territorio comunale e dell’intera Alta Val di Cecina: la Rocca Sillana.

La tesi è stata indirizzata su diversi campi di ricerca oltre a quello squisitamente architettonico che ha avuto naturalmente il maggior rilievo.

La necessità di allargare i punti della ricerca è scaturita sin dall’inizio, quando ci siamo resi conto che nonostante la mole del monumento e la sua forte presenza sul territorio, non esisteva nessuno studio organico. Il grande fuori scala che il fortilizio rappresenta nel territorio ci ha subito reso cosciente che le risposte ai quesiti che ci ponevamo, come l’epoca in cui è stato costruito, la sua funzione strategica, il merchingegno architettonico, ecc., non potevano trovare risposta se non attraverso una lettura organica del manufatto nel territorio e nelle diverse epoche in cui ha assolto la sua funzione.

La ricerca quindi si è sviluppata su tre diversi piani:

- Analisi STORICO – GEOGRAFICA del territorio.

- Inquadramento STORICO – STRATEGICO – ECONOMICO nelle diverse epoche e quindi la CAMPAGNA delle RILEVAZIONI del Borgo e della Rocca.

Lo scarso materiale bibliografico riguardante il nostro territorio ci ha indotto ad intraprendere delle ricerche di fondo consultando gli archivi storici comunali di Pomarance, di Castelnuovo V.C. e l’archivio di Stato di Firenze che ci hanno fornito delle notizie, in diverso modo interessanti, e che a nostro avviso richiederebbero una ricerca più qualificata e più dettagliata. In particolare all’archivio di stato di Firenze la ricerca potrebbe avere degli indirizzi ben precisi, che sono emersi dal nostro lavoro e sui quali mi soffermerò tra poco.

INQUADRAMENTO TERRITORIALE.

Alcuni autori hanno fatto rilevare la presenza di numerosi percorsi che collegavano Volterra (città egemone) con i vari centri del suo dominio sin da epoche remote.

Già gli Etruschi e dopo di loro i Romani conoscevano le ricchezze minerarie e termali del nostro territorio. La viabilità da noi definita MINERARIA partiva da Volterra, passava per Mazzolla, per la Rocca Sillana, toccava Montecastelli e giungeva a Montieri. A testimonianza del percorso in epoche arcaiche, ci sono i numerosi ritrovamenti di epoca etrusca e romana individuati dal Gruppo Archeologico di Pomarance, che colgo l’occasione per ringraziare della cortese collaborazione. Anche in epoca medievale il percorso minerario mantiene, e forse raggiunge, il massimo dei traffici, considerando l’importanza delle presenze che vi si affacciano quali: il borgo di Mazzolla, La Torraccia di BERIGNONE (rifugio dei Vescovi, dove questi per un periodo intorno al XIII see. coniarono MONETA con l’argento di Montieri) e Sillano, all’epoca importante e popoloso borgo con castello feudale.

Un’altra tappa del percorso era la pieve di S. Quirico e S. Giovanni (detta di Sillano) dai caratteri architettonici di notevole fattura. Il percorso arcaico guadava il fiume Pavone, e qui vi sono delle testimonianze quali un piccolo convento con santuario, oggi in abbandono, e un fortilizio per la riscossione delle gabelle. Proseguendo troviamo Montecastelli edificato nel 1249 dal Vescovo Ildebrando, quindi Montalbano, Anqua ed il castello di Fosini, altro importante fortilizio a difesa della viabilità in questione e della vallata del Pavone. Si giungeva quindi, prima a Gerfalco e poi a Montieri, all’epoca importante centro minerario spesso conteso fra volterrani e senesi. In tutte queste località citate avvenivano estrazioni minerarie di diverso valore; fatto estremamente importante per l’economia volterrana. In particolare la posizione geografica di Sillano, difficilmente offendibile ed in diretta visuale su Volterra, suscitò durante il XIV e XV see. l’interesse della Repubblica Fiorentina in pieno sviluppo economico e politico.

Durante il XIII see. e parte del XIV, il castello di Sillano, come altri castelli in questo periodo, viene suddiviso in frazioni di proprietà. I documenti attestano la presenza di diversi comproprietari, tra cui le famiglie Buonparenti e Aldobrandeschi, il comune di Volterra, i Vescovi e successivamente il comune di Firenze. Durante il XIV see. la famiglia Petroni di Siena viene in possesso della Rocca. Diverse sono le ipotesi formulate su come questa famiglia ne sia venuta in possesso. Il fatto comunque risulta legato ai giochi di potere fra le diverse famiglia (guelfe e ghibelline) che si alternarono alla guida della città di Volterra.

La presenza dei Petroni è comunque tollerata dai

volterrani in relazione ai loro buoni rapporti con la città di Siena, che

appoggiava i propri traffici comunali, verso il nord Italia ed Europa, sulle

infrastrutture viarie del territorio volterrano, in alternativa a quelle

fiorentine con cui il governo senese era in continuo conflitto. Sul finire del

XIV see. con il famoso episodio di

Martincione da Casole, che non è dato a sapere quanto sia stato fortuito, la

Repubblica Fiorentina riesce ad impossessarsi del castello di Sillano. Si

ipotizza che il crescente interesse di Firenze per questa rocca sia dovuto a:

la necessità di garantirsi un punto d’appoggio che rappresentasse un monito

per Volterra, ostile al loro dominio, la possibilità di ostacolare i buoni

rapporti accennati tra Volterra e Siena, un possibile sbocco al mare ed

infine l’interesse per lo sfruttamento dei giacimenti minerari presenti nella

zona.

Nel corso del XV see. la Repubblica Fiorentina considera, ormai, Volterra un proprio dominio; ma quest’ultima, in diverse circostanze, si ribella, ad esempio in occasione dell’imposizione del catasto del 1427. Nel 1472 un altro episodio vede nascere dei contrasti tra Firenze e Volterra relativamente allo sfruttamento di alcune miniere di allume presenti nel territorio. Anche in questa occasione il popolo volterrano si rivoltò alla potente Repubblica Fiorentina, e questa nella persona di Lorenzo il Magnifico, decide di dare una lezione esemplare e definitiva alla città. All’azione politica intrapresa da Lorenzo il Magnifico, al fine di isolare il Comune dagli altri stati della penisola (Roma, Venezia, ecc.), seguì un’azione strategica di largo respiro, assoldando e rafforzando un numeroso esercito. All’interno di questo quadro militare la Rocca Sillana rientrò nei piani di Lorenzo il Magnifico, che finanziò un’importante opera di ristrutturazione del fortilizio per adeguarlo al diffondersi di nuove tecniche militari (invenzione delle armi da fuoco).

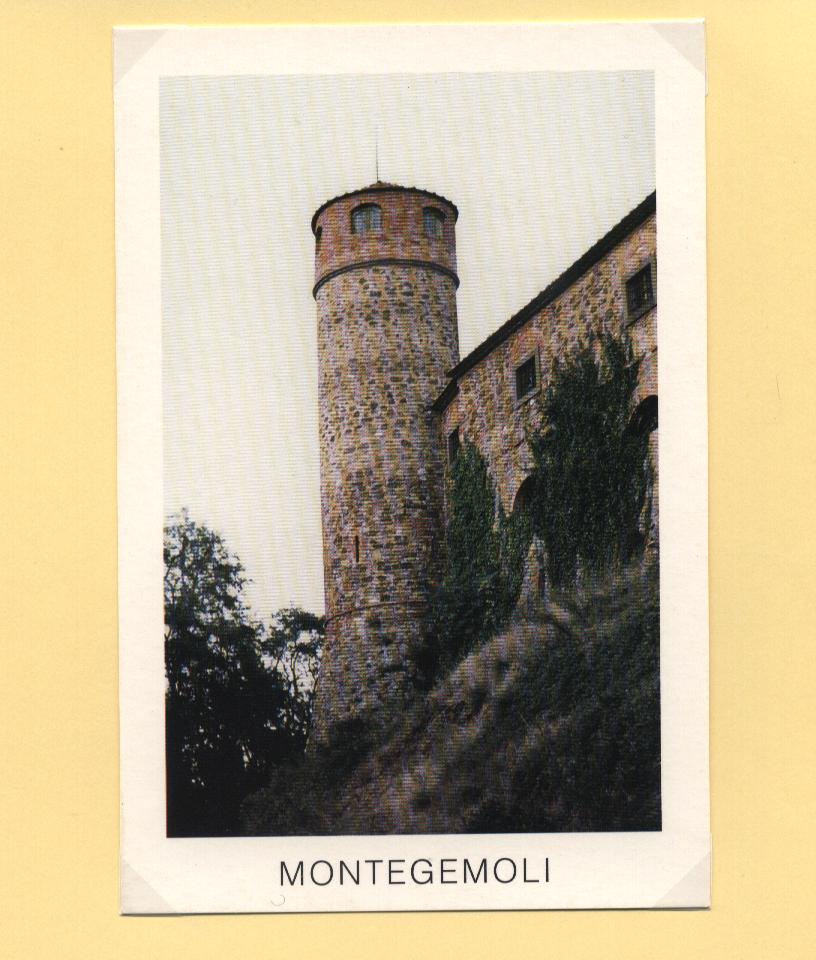

L’attuale aspetto del fortilizio deriva difatti dall’operazione che fu compiuta in quell’epoca e cioè il completo rifodero delle antiche mura. L’impresa fu senza dubbio molto onerosa, viste le proporzioni, in considerazione anche dell’orografia dei luoghi e dell’impiego del cotto; tecnologia quest’ultima del tutto inusuale in quell’epoca nel nostro territorio (la fortezza nuova di Volterra, ad esempio, edificata dopo gli avvenimenti in questione e a testimonianza dell’egemonia fiorentina, è costruita quasi interamente in pietre).

Non ci é stato possibile suffragare le ipotesi suddette con scritti dell’epoca a causa delle numerose difficoltà incontrate. La nostra ipotesi pertanto è basata su di una analisi storica, avallata da riferimenti tecnici da noi determinati grazie al rilievo metrico dell’organismo architettonico confrontato con altre fortificazioni della stessa epoca ma edificate con tecniche più avanzate. A tale proposito colgo l’occasione per invitare l’amministrazione comunale ad un incontro per definire le potenzialità di un approfondimento della ricerca all’archivio di Stato di Firenze, in considerazione di un sicuro interesse che questa ha nei confronti dell’importante monumento, indicato dalla variante al P.R.G. come zona archeologica.

Tornando alla storia della Rocca, dopo il Sacco di Volterra, perse la sua funzione strategica nei confronti di Volterra perdendo pertanto la sua importanza. Inizia così un lungo periodo di decadenza in cui diviene una dipendenza del Maschio di Volterra.

Intorno al 1600 un fulmine rovinò il duecentesco guardingo ed altre strutture interne a cui non fu portato restauro nonostante le sollecitazioni del castellano al Granduca Leopoldo.

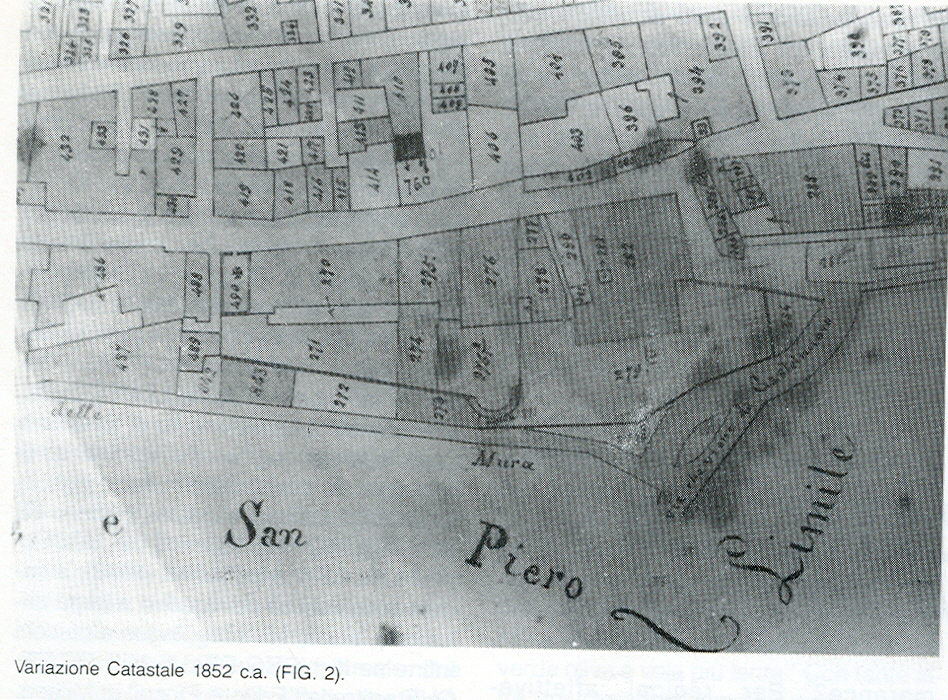

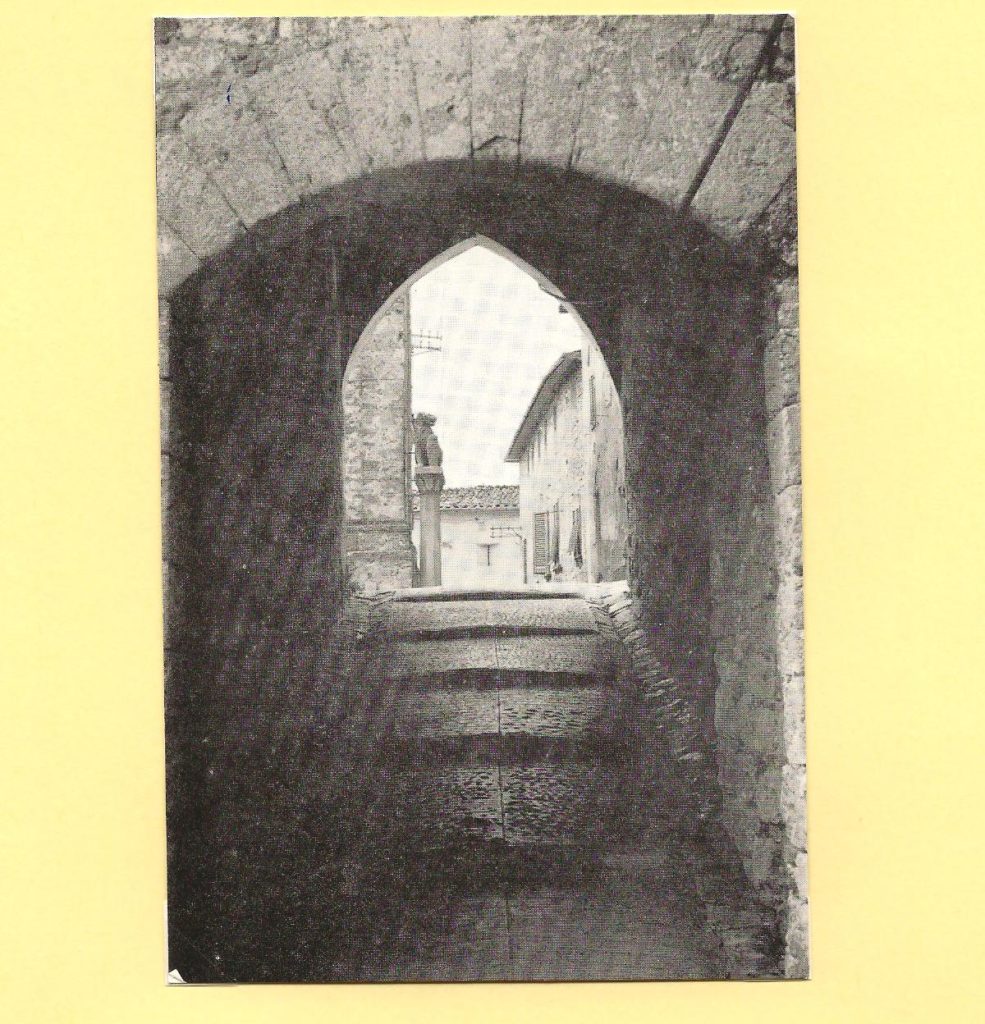

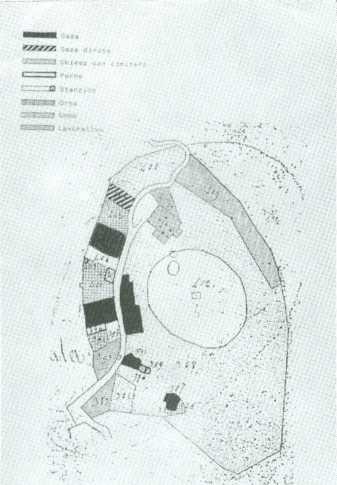

Sul finire del XVIII see. la fortezza venne acquistata da un certo Marco Antonio Acciai (3/7/1781) residente nel borgo di Sillano, che sottopose la Rocca a lenta demolizione “tetti e materiali… per suo guadagno’’. La fortezza ormai è abbandonata ma il borgo annesso continua a sopravvivere almeno fino al 1842 quando viene trasferita la pieve a Lanciaia e fors’anche al 1860 visto che nelle liste degli “eleggibili” nelle elezioni di quell’anno compaiono ancora le famiglie di Acciai e una di Borghetti residenti a Sillano. Tale borgo si sviluppava lungo un asse viario interno alla cinta muraria che collegava tre camere di accesso edificate probabilmente all’epoca del rifodero, sul lato sud – ovest della medesima cinte, alla porta volterrana a nord.

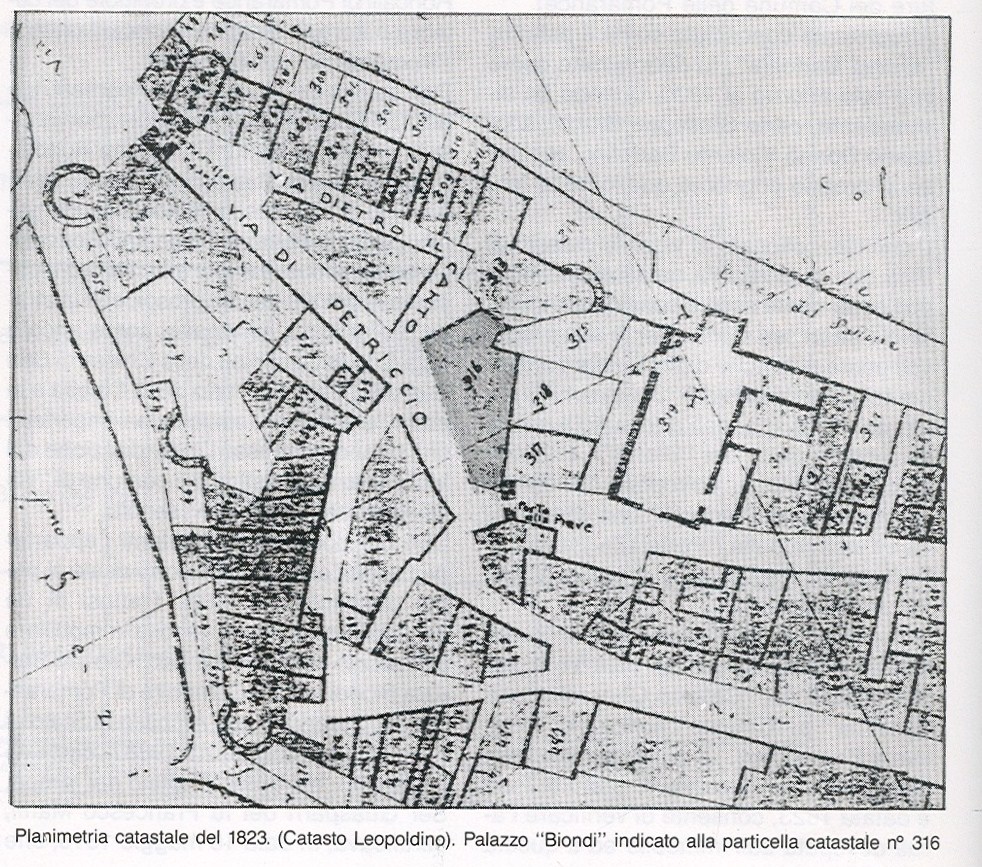

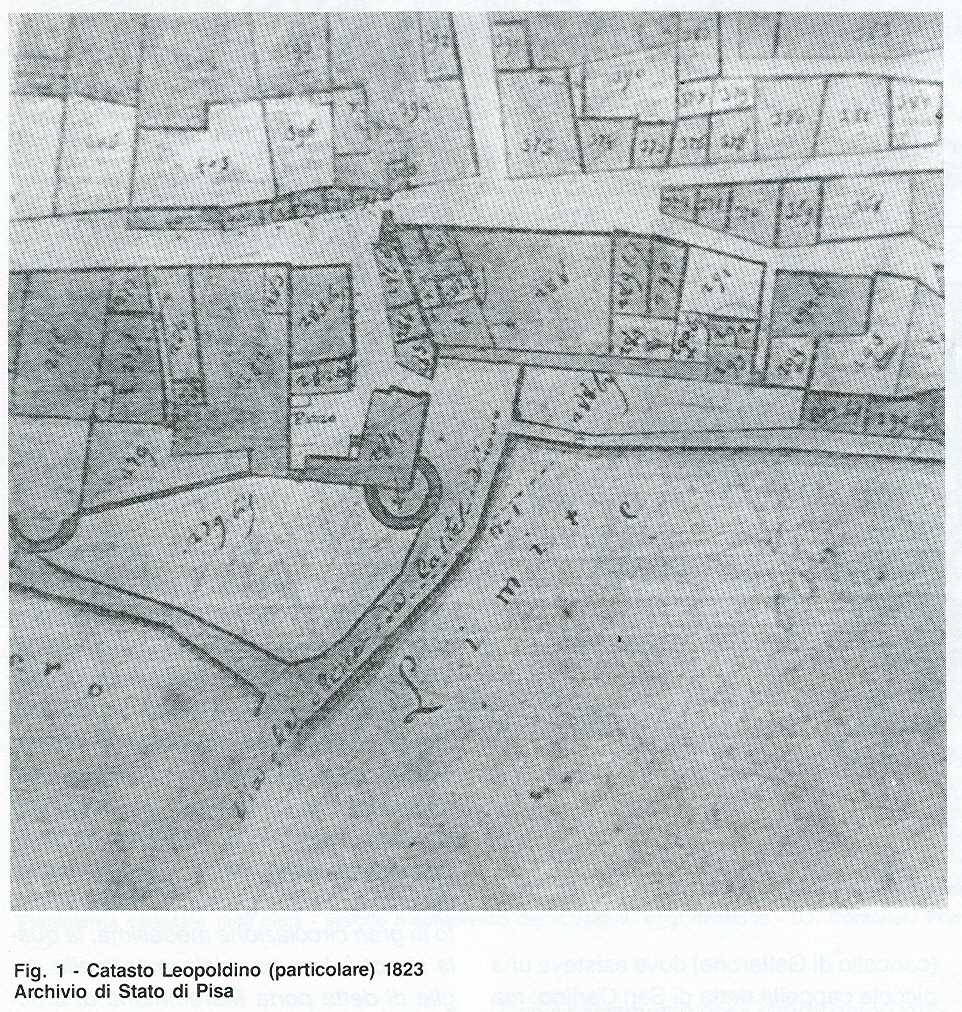

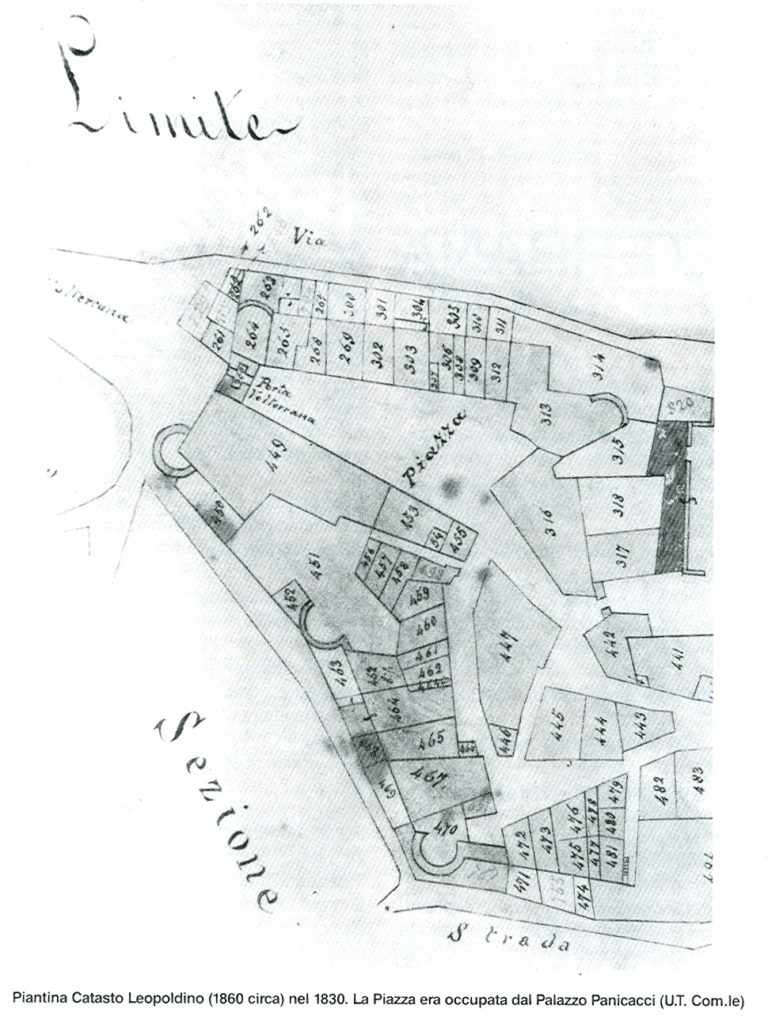

Dalla planimetria del 1822 (catasto leopoldino) risulta che la proprietà è suddivisa in cinque partite catastali, tra le quali la chiesa di S. Bartolomeo. A questa appartengono la casa del pievano con orto, forno e piazzetta a pastura posti su un lato della strada e delimitati dalla cinta muraria fortificata. Sull’altro lato vi è la chiesa con sagrestia e cimitero annesso. Gli altri proprietari hanno accorpato le rimanenti aree racchiuse, destinandole parte ad uso residenziale e parte ad uso agricolo. Segno questo di uno stato di abbandono demografico. La consistenza edilizia è composta da 15 edifici (più uno diruto). La Rocca è definita “DIRUTA”.

Arch. Rodolfo Bertoli

DIARIO DEL MAESTRO LESSI

RIEVOCAZIONE STORICHE

A cura di Edmondo Mazzinghi

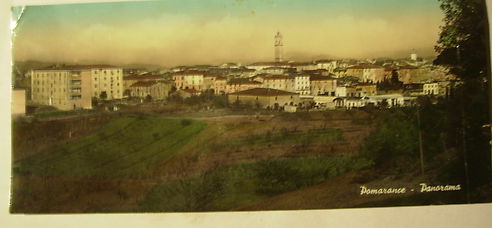

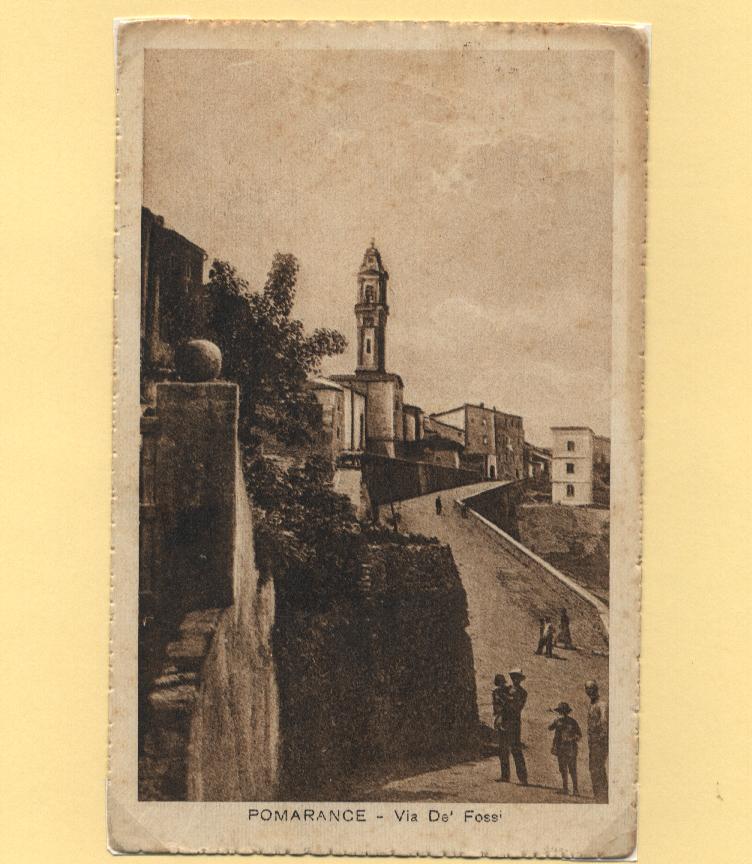

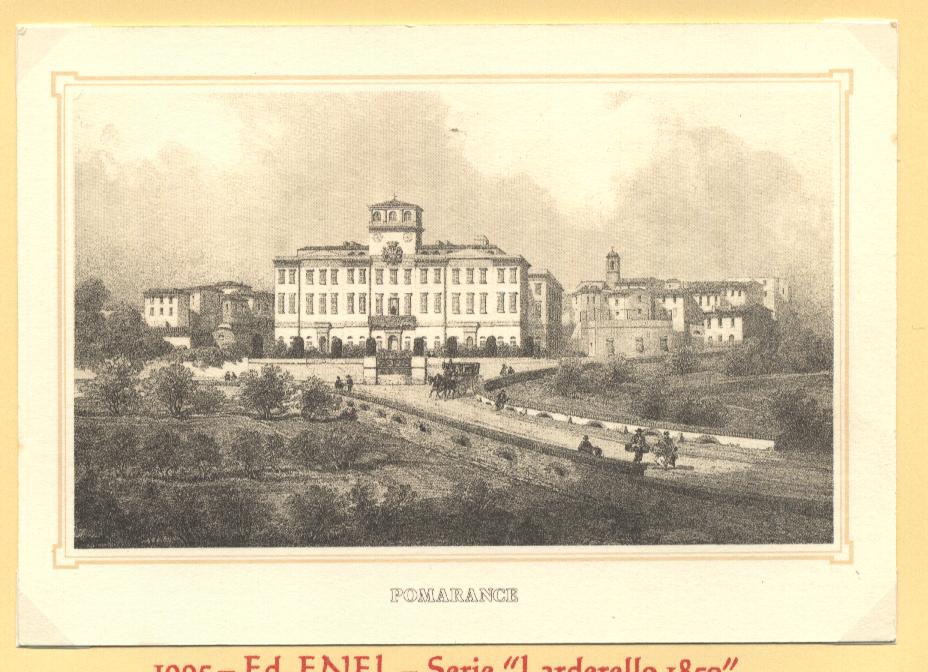

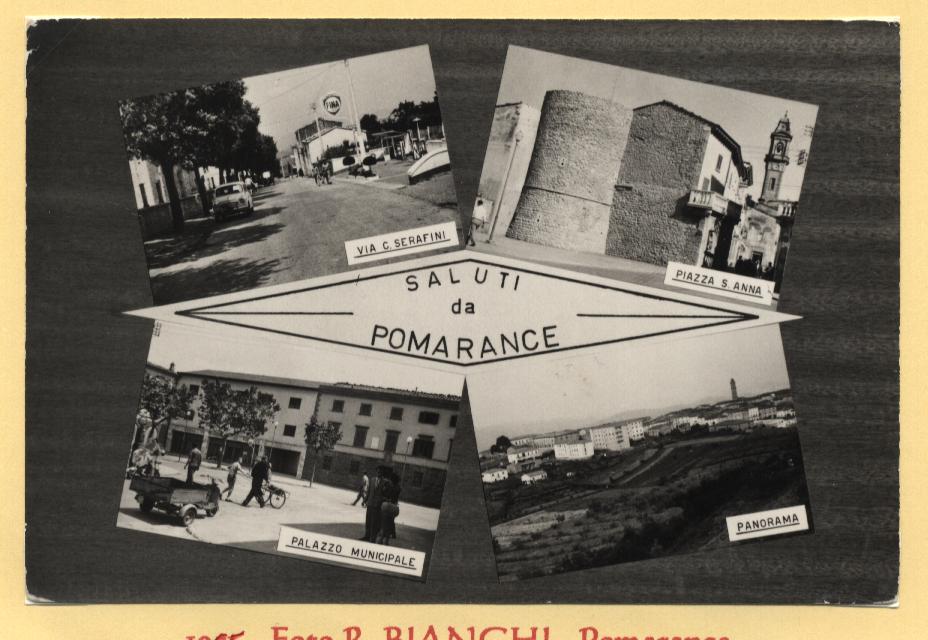

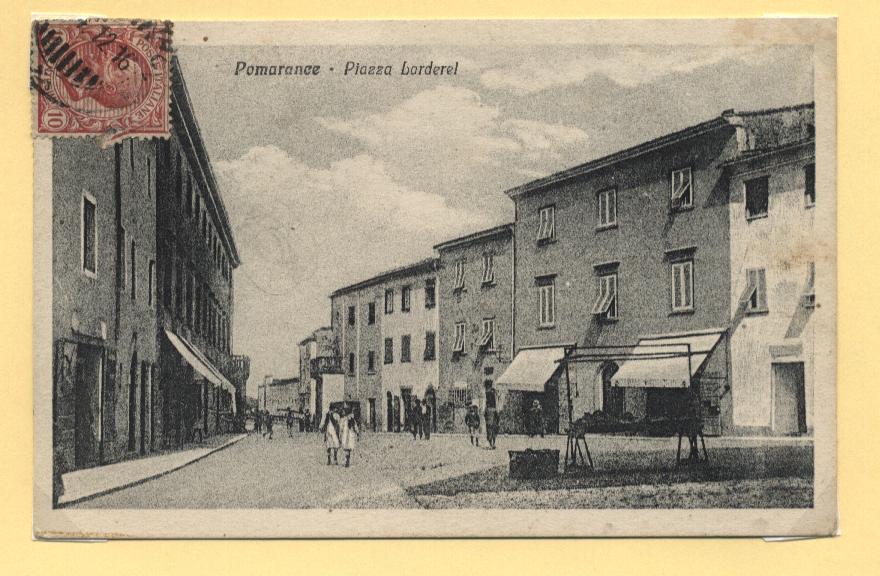

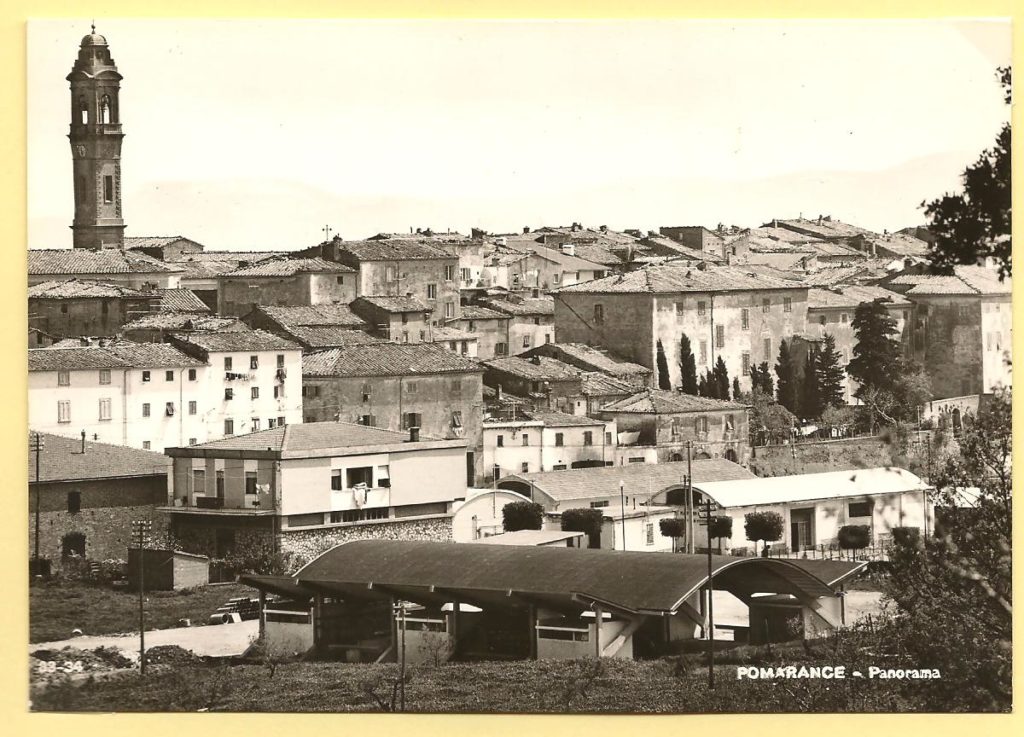

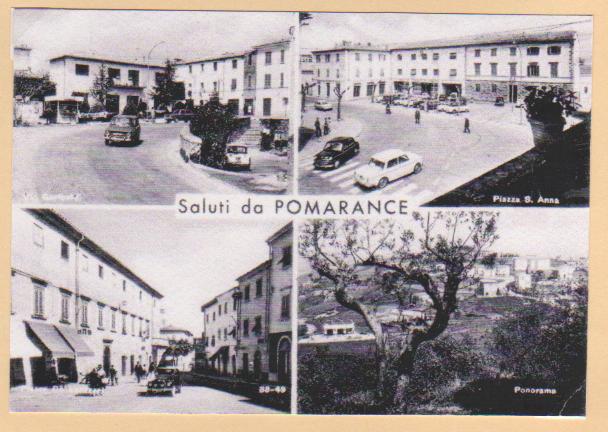

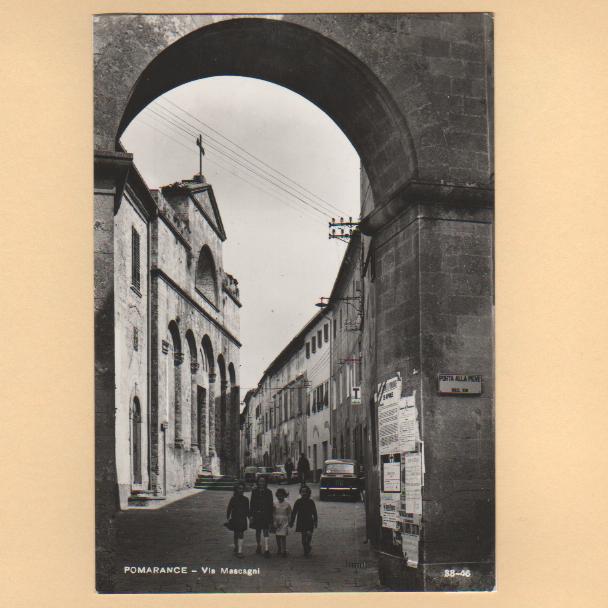

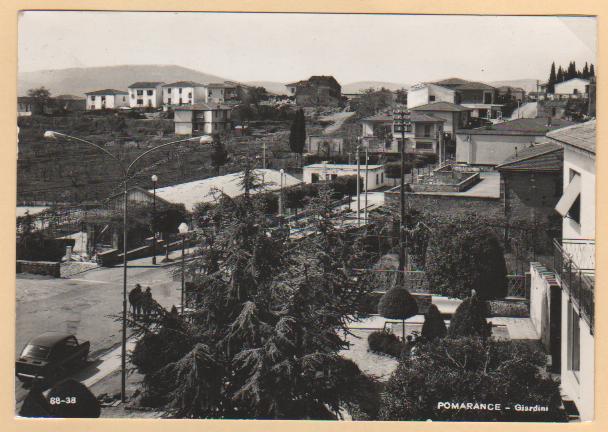

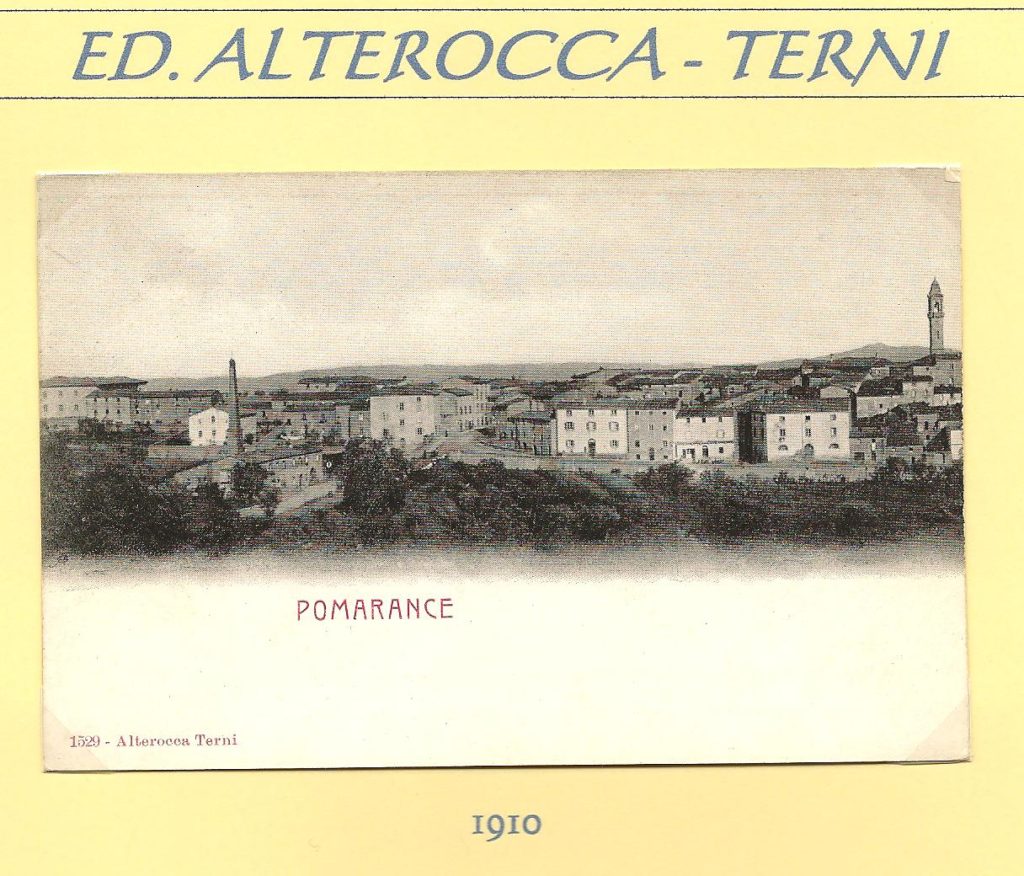

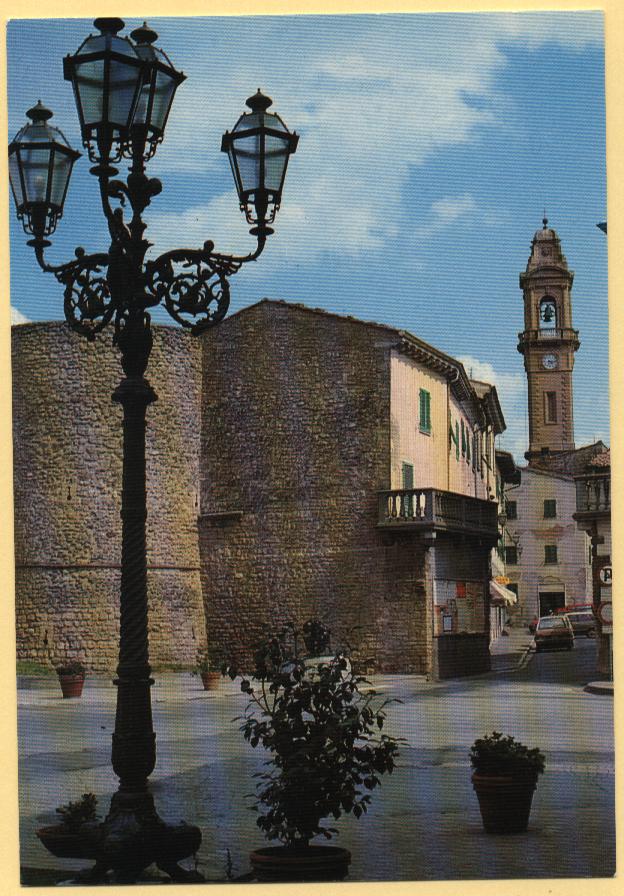

POMARANCE NEL TEMPO

I SIGNORI PADRONI

un racconto di Vittorina Bibbiani Salvestrini

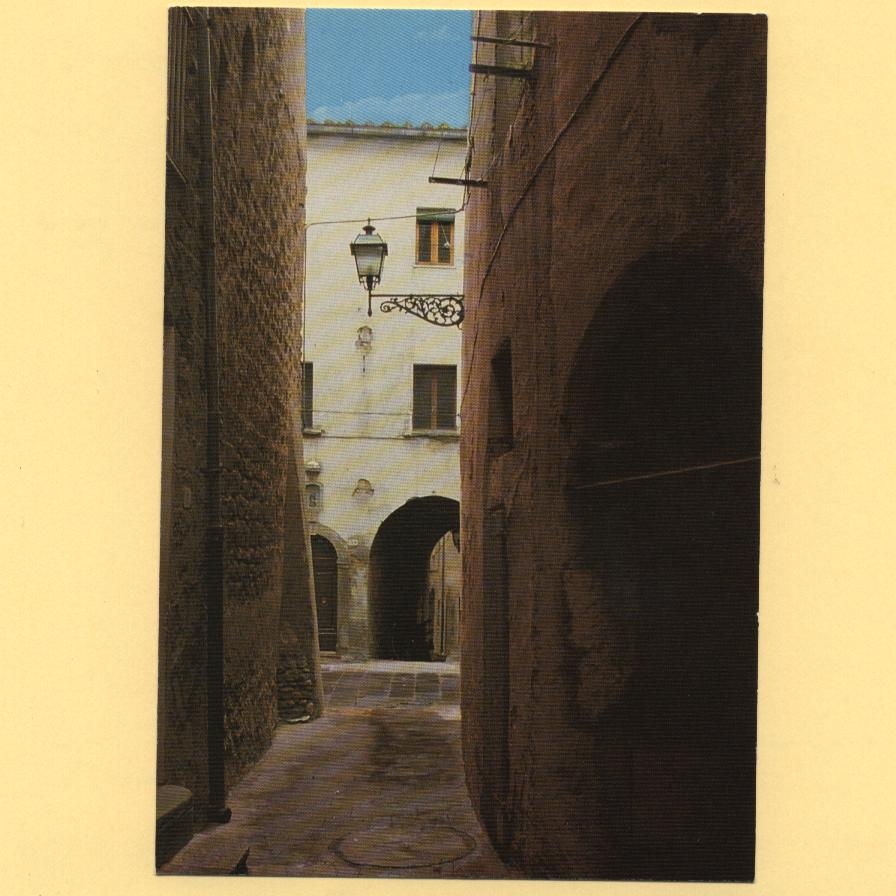

Al mio paese non c’erano contadini proprietari di terre, ma solo mezzadri. La terra suddivisa in tenute, più o meno grandi, apparteneva tutta ai “Signori”, ai padroni. I padroni avevano quasi tutti il palazzo nelle stesse vie, ma abitavano in città e venivano al paese solo a metà estate. Essi erano chiamati padroni, ma in realtà i veri padroni erano i fattori (amministratori) che tartassavano i contadini e fregavano il padrone arricchendosi piano piano alle sue spalle, spesso diventando più ricchi di lui.

“Fammi fattore una anno……. se non ar

ricchisco, mi danno!..”.

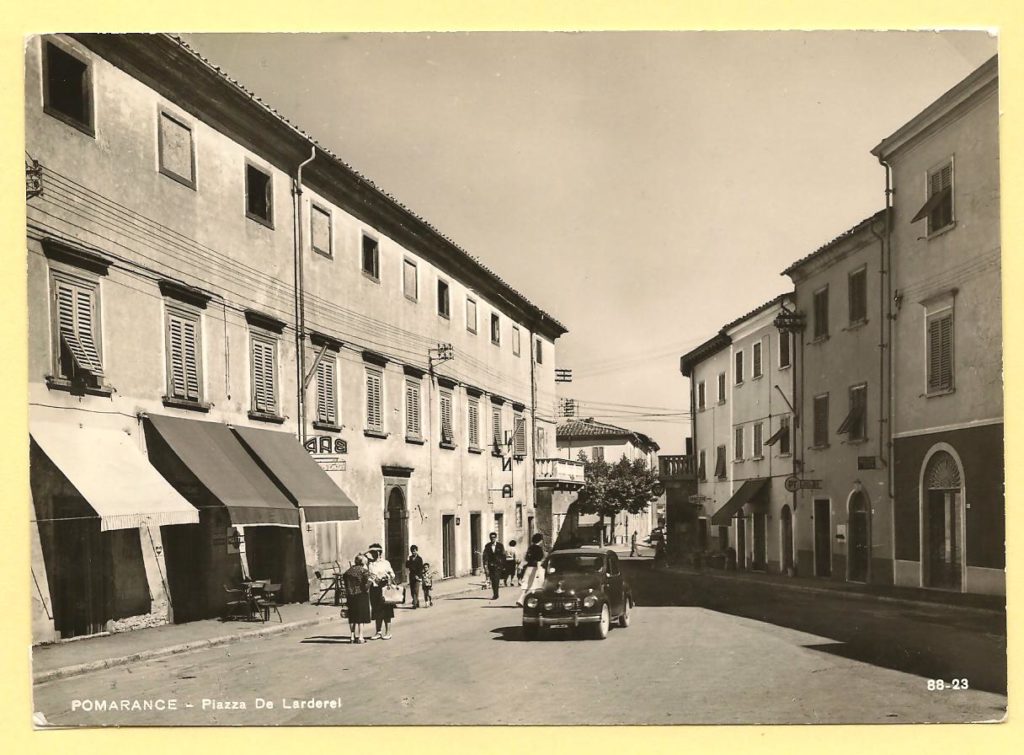

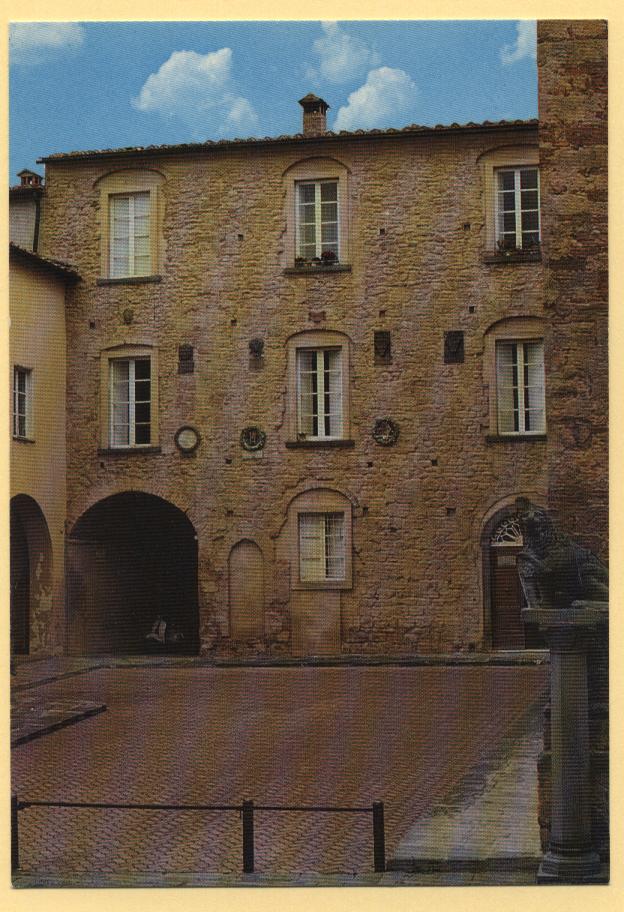

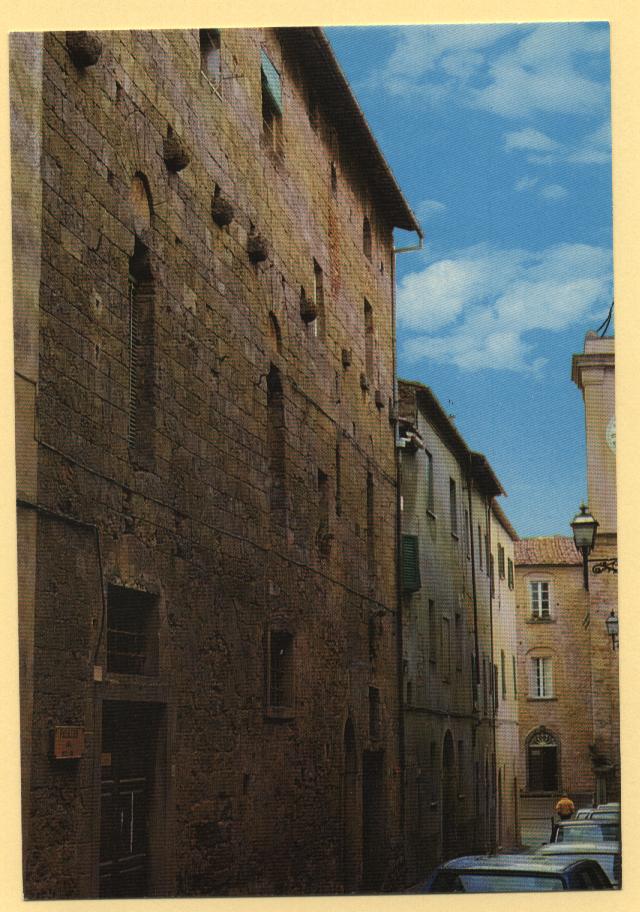

Il “Signore” più signore era il conte De Larderei ed il suo palazzo era il più grande ed il più bello. Si allungava per un quarto della via Roncalli, dove era l’ingresso ed anche l’abitazione del fattore, girava l’angolo dove si spalancava il grande ingresso delle scuderie poste sotto il palazzo e dalla parte opposta si alzava di vari metri sulle “mura”, col suo bel giardinetto pensile e i suoi tre piani. Su questa facciata spiccava lo stemma gentilizio. Era la riproduzione, un po’ ridotta, del palazzo De Larderei di Livorno.

Il conte era un bel vecchio distinto dalla barba bianca.

Egli, con felice intuito, aveva comprato per una miseria la terra brulla, considerata quasi maledetta dei soffioni, dando origine a quello che è diventato poi il complesso industriale di Larderello che da lui ha preso il nome.

Una sua figlia aveva sposato il principe Ginori, aggiungendo ancora lustro alla casata. Mi par di rivedere la principessina, quando passava da casa mia a cavallo!

Vestita da amazzone ( con la gonna lunga fino ai piedi) sedeva in sella con le gambe a sinistra, i lunghi capelli sciolti, raccolti da una parte, il frustino e le briglie in mano.

Tutto era lindo, luccicante, impeccabile: dall’abito al cavallo, ai finimenti, al rispettoso scudiero in divisa che le cavalcava un po’ dietro.

Per noi bimbetti di campagna era il plus – ultra della signorilità e li guardavamo con ammirazione mista a un po’ d’invidia. Il fattore del Conte era un signore con la barba, robusto, altero e taciturno che incuteva a tutti soggezione.

Era lui il vero padrone di tutta la contea. Sua moglie, lasignoraGiulia, era bellae dolce e non usciva mai. Il fattore, forse geloso, doveva essere un tiranno anche con lei. Aveva anche un figlio; bello e dolce come la mamma, che studiava in città. Di fronte alla sua stanza, dall’altra parte della strada, c’era il giardino pensile del signor Mugnaini. Sua figlia Maria, dolce e timida, uscita da poco dal collegio, si sedeva a ricamare sotto il pergolato. Attraverso l’aere cominciarono a partire prima sguardi furtivi, poi sorrisi, poi saluti….e poi divennero sposi felici.

lo conoscevo abbastanza il palazzo perchè mamma , prima della venuta dei “Signori”, andava a dare una mano alla “casiera”, e alla” sora “ Caterina.

E mentre loro facevano le pulizie, io perlustravo lunghi corridoi e le innumerevoli camere con i letti a baldacchino ed i rispettivi, eleganti salottini con tante morbide poltrone e graziosi soprammobili. Di questi quello che più mi incantava era, sotto una campana di vetro, una chioccia a grandezza naturale che covava una bella nidiata di pulcini dorati e birichini.

La cucina era immensa; grande acquaio, grande camino, grandi tavole. Ad una colonna c’era appeso un macinino, anzi un macinone. E alle pareti tanti rami luccicanti e nelle vetrine cristalliere scintillanti. Ma il Conte era un uomo semplice, mangiava nel tinello aperto sulla cucina e dormiva in una cameretta a pian terreno, quasi spoglia. Il suo letto era senza baldacchino e ai piedi di esso c’era un inginocchiatoio.

Altri palazzi ,come ed esempio quelli dei Fabbricotti,dei Galli Tassi o dei Bicocchi erano più modesti.

Ricordo che una figlia dei Bicocchi aveva sposato un avvocato francese ed era andata ad abitare a Nizza.

Nell’estate, anche lei veniva in villeggiatura al paese di Pomarance con le figlie; e queste, per la passeggiata vespertina, qualche volta passavano, eleganti, davanti al “Formicaio”, accompagnate dalla istitutrice francese, conversando in questa lingua.

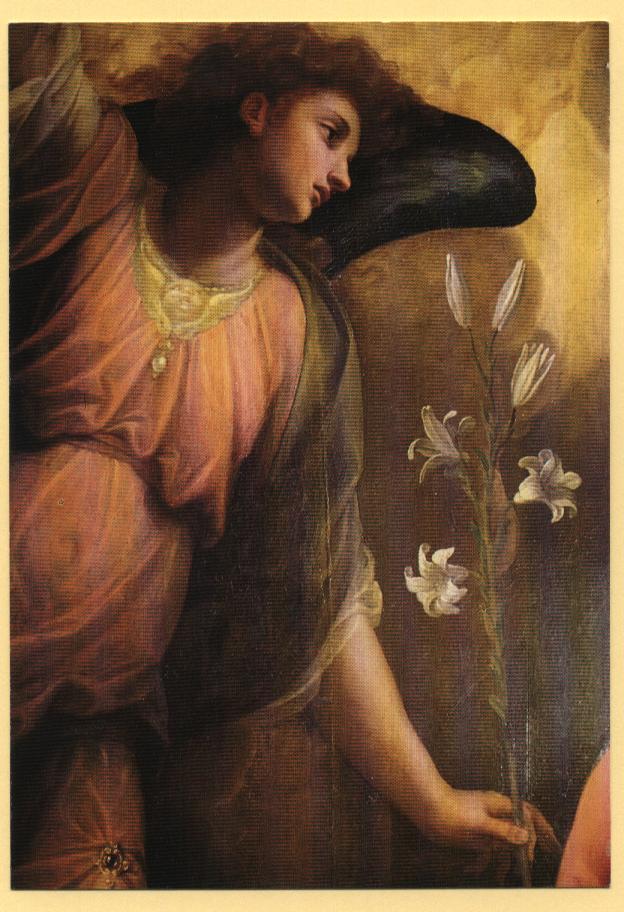

Un loro zio, la sera delle sue nozze avvenute in città, portò al paese una giovane sposa, bella , gentile e candida come un giglio. La mattina presto quando il proposto aprì la chiesa, se la trovò alla porta piangente, disperata, che chiedeva di confessarsi; riteneva di aver commesso un gran peccato mortale e voleva ritornare dalla sua mamma.

Non sapeva nulla del matrimonio. Forse credeva davvero che i bambini li portasse la cicogna.

Fu compito non facile per il proposto consolarla, erudirla e convincerla a ritornare a palazzo a compiere i suoi doveri di sposa!

Altri tempi!

I nostri padroni erano i Signori Fabbricotti.

Abitavano a Massa Carrara dove si erano arricchiti con le cave di marmo. Possedevano al paese una vastissima tenuta ed un bel palazzo, anchesso col giardino pensile.Avevano una grande villa con giardino e scuderie a Livorno, villa che porta ancora il loro nome.

Erano buoni e munifici, specialmente la signora, morta quasi in odore di santità. Ogni anno ella faceva allestire una grande fiera di beneficenza per offrire, così a tutti doni, senza umiliare.

Il loro arrivo era annunziato dal festoso suono della banda comunale ( proprio come nel “Gattopardo”).

Poi venne la guerra 1915-18 e peggio ancora il dopoguerra; e i suoni si tramutarono in fischi. E i signori non vennero più.

Vittorina Bibbiani Salvestrini

Articolo tratto da “La Comunità di Pomarance”.