Lavoro che qui presentiamo è stato svolto per sostenere l’esame di Restauro Architettonico presso la Facoltà di Architettura dell’università degli Studi di Firenze dalle signorine Roberta Costagli e Maria Patrizia Tamburi. Il lavoro è stato seguito dal Prof. Arch. Giuseppe Cruciaci Fabozzi, docente alla facoltà.

L’assistenza religiosa che oggi viene chiamata “parrocchia”, corrispondeva anticamente al termine “pieve”, anche se, durante il Medioevo, ben altre e più importanti valenze territoriali e potestali ebbe questo termine, valenze che non sono più attinenti il nostro termine moderno. L’edificio della pieve sorgeva, per lo più, isolato, agli incroci di strade importanti, per fornire assistenza e rifugio alla gente di passaggio, e per permettere il controllo da parte della chiesa sulle vie di comunicazione più importanti.

Tale edificio conteneva la chiesa, il battistero e l’ospizio, ed era dedicato generalmente al Salvatore o alla Madonna, o ai Santi Apostoli, ma più spesso a S. Giovanni Battista, come il caso della Pieve di Pomarance. Altre due sono le pievi premillenarie che si incontrano venendo dal San Giovanni di Volterra (pieve cittadina), verso la media Valdicecina, aventi in comune la dedica a San Giovanni: quella di Silano e quella di Querceto, anch’esse in posizione privilegiata, su strade di comunicazione ugualmente importanti. Proseguendo poi da Pomarance si trova Morba, anch’essa dedicata a San Giovanni. La più antica pieve di Pomarance, quella premillenaria, protoromanica, si trovava in una posizione diversa rispetto a quella attuale (che, tra l’altro, aveva il nome di “Ripa Marrancia”). Infatti era situata più a sud rispetto al paese, e si chiamava “Publico”, a ricordo del territorio, espropriato dai Romani del dittatore Siila, e appoderato per i suoi legionari In quei luoghi, oggi detti le “Ripaie”, si trovano ancora i nomi di Pieve Vecchia e Piuvico; e lungo quelle strade, che si incrociano sull’altopiano, chiesette come S. Piero, S. Anna, S. Martino, S. Andrea a Mona e S. Margherita a Lucoli, che formavano il primo spazio di pertinenza della pieve.

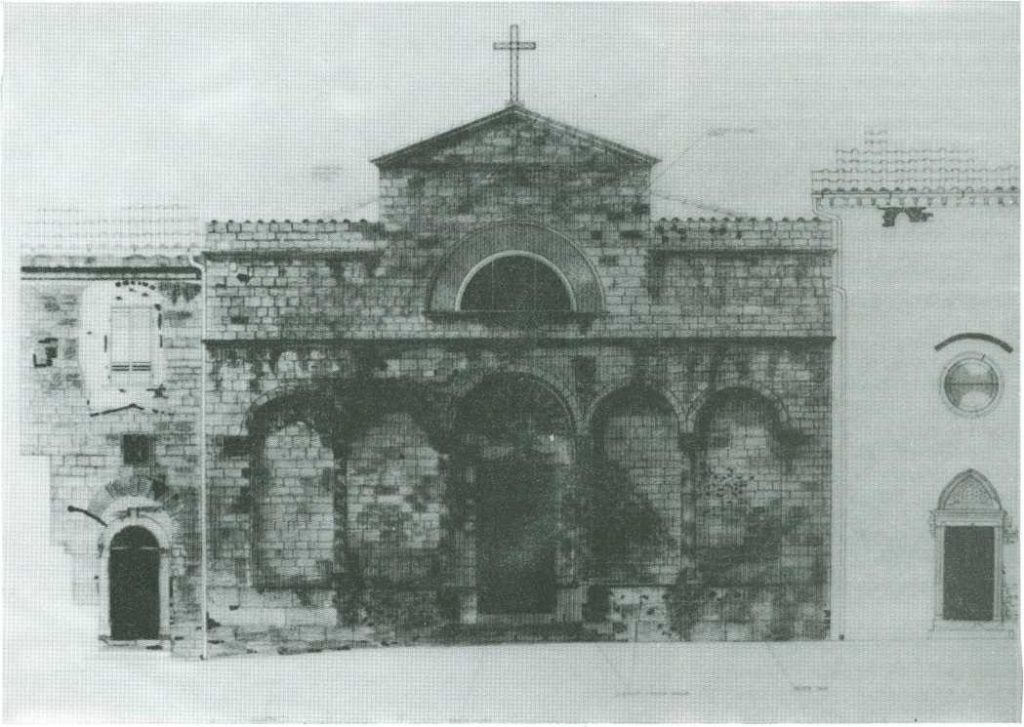

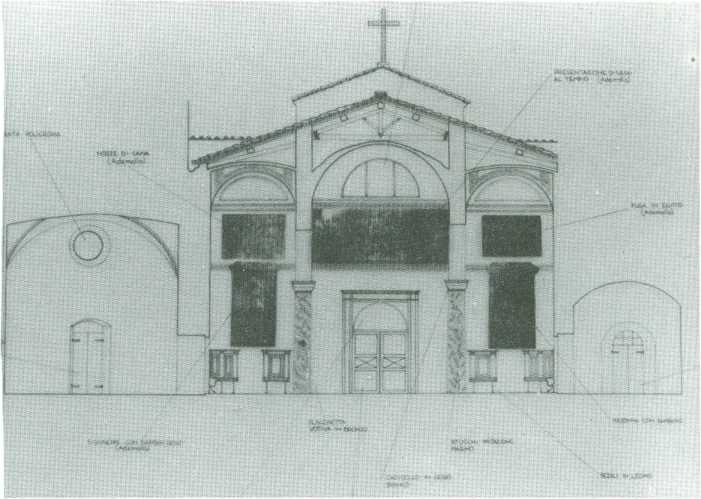

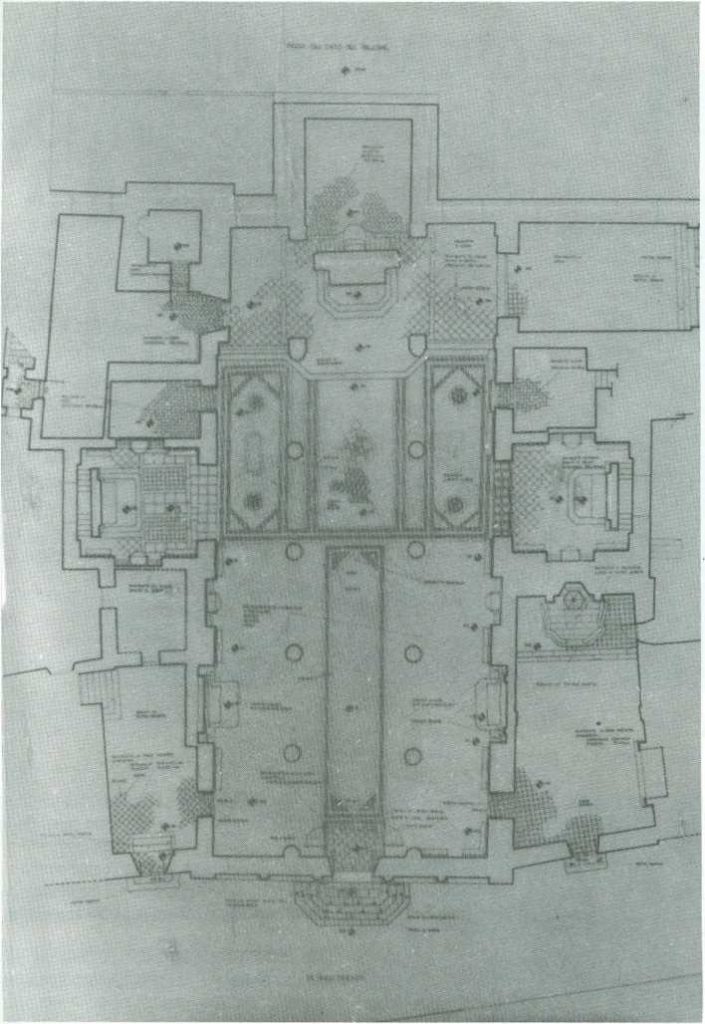

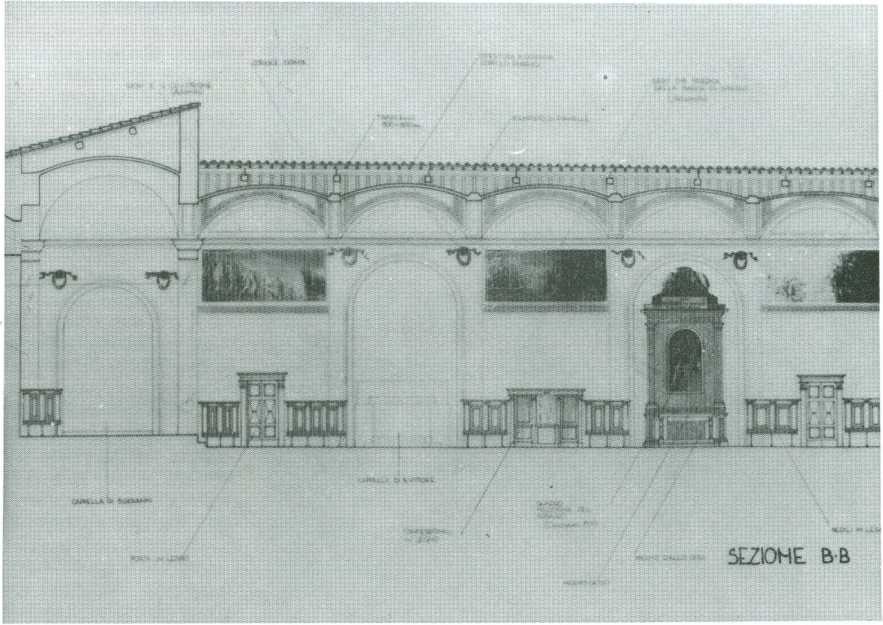

L’attuale pieve risale alla fine del XII secolo, anche se dell’impianto originario è rimasto ben poco, essendo stata, la chiesa, completamente ricostruita durante il XIX secolo, dopo aver subito già in precedenza rimaneggiamenti e restauri. Sorge lungo l’asse principale di crinale. Concepita per avere vita autonoma rispetto agli altri edifici circostanti, con il consolidarsi dell’edilizia urbana ha perso tale autonomia, infatti durante il corso dei secoli le sono state addossate abitazioni. C’è chi ipotizza l’esistenza di una chiesa più piccola entro il perimetro dell’attuale chiesa, che sarebbe stata dedicata a San Cristoforo, e proprietà dei monaci di Badia a Isola. Comunque, il prospetto dell’attuale costruzione si rivela l’unico resto della pieve romanica: probabilmente in esso furono riutilizzati elementi della parte inferiore della facciata dell’edificio del XII secolo. Questo presentava caratteri stilistici e impianto di chiara derivazione pisana: le cinque arcate cieche che scandiscono tutta la facciata rimasta intatta nella parte inferiore; le basi classiche delle semicolonne con due tori e due scozie e lo schema generale dei rapporti altimetrici delle navate.

La facciata è in arenaria e nella parte superiore è stata rifatta nel sec. XVIII. Le cinque snelle archeggiature su semicolonne assai rilevate e poggianti su un alto basamento denotano che siamo in presenza di una originale pianta basilicale, una dei pochi esempi tra le chiese della Valdicecina.

Gli archi più distanti dal centro della facciata s’impostano su sodi angolari che invece dei capitelli hanno semplici scorniciature. Nell’arcata centrale si apre il portale, semplicissimo, con l’architrave sormontata da una lunetta. L’archivolto è delimitato da una ghiera composta di un cordone a sezione semicircolare. Alcuni elementi decorativi risentono l’influenza della cultura senese, per esempio i capitelli (a più ordini di fogliette o con figurazioni zoomorfiche). Particolare notevole ed inconsueto, per una architettura di derivazione pisano-lucchese, è il fatto che i cunei delle archeggiature laterali non presentano alcuna incorniciatura. Alle primitive tre navate, furono aggiunte nei secoli scorsi ed in diverse fasi, ulteriori costruzioni, come le cappelle laterali terminali che formano un transetto, e proprio all’inizio del 1500 il Battistero, con la facciata adiacente a quella della chiesa. L’artefice di questa modifica fu il pievano economo don Francesco d’Antonio dei Ghezzi di Pomarance, al quale si devono anche la piccola vetrata dell’Annunciazione ed il miglioramento del Presepe. Le mensole che sorreggono il tetto del Battistero furono tolte, molto probabilmente, dall’originale abside e con i loro motivi geometrizzanti e zoomorfici dimostrano ancora una volta la derivazione dalla cultura pisana di quest’edificio.

Già anteriormente a questa data erano state apportate modifiche all’interno; tra il 1441 ed il 1453 il pievano Ludovico Baldinotti fece costruire l’altare maggiore e ribenedire la chiesa, dopo le scorrerie di re Alfonso di Aragona.

Poi non ci furono notevoli modifiche, fino agli anni tra il

1826 ed il 1843, quando il pievano Anton Nicola Tabarrini pensò di dare alla

chiesa un aspetto in linea con i canoni estetici del tempo. I lavori furono

fatti sotto la guida dell ’arch itetto

Francesco Cinci che dotò la chiesa di volte, eresse la cupola all’incrocio del

transetto con la navata centrale e stuccò tutte le colonne di cui fece

smussare i capitelli. Furono eretti, in questa occasione, anche tutti gli

altari barocchi laterali; la decorazione della chiesa fu affidata al pittore

Luigi Ademollo ed al figlio Giovanni.

L’ultimo lavoro di edificazione (o meglio, in questo caso, di riedificazione) del quale si ha notizia è il rifacimento del campanile, avvenuto nel 1898, ad opera dell’architetto Luigi Bellincioni, di Pontedera. Infatti il vecchio campanile era stato buttato giù, a causa delle gravi lesioni riportate il 19 novembre 1893, in seguito alla caduta di un fulmine.

Come già accennato, una gran parte del ripristino ottocentesco toccò al pittore Luigi Ademollo.

Fu sotto l’arcipretura di Anton Nicola Tabarini (durata dal 1826 al 1843) che ebbe luogo il restauro totale della Parrocchia, ampliata con le cappelle della Madonna e di S. Vittore, e completamente affrescata.

Effettuò quelle pitture l’impresa di Luigi Ademollo (1764 -1839) milanese, autore di affreschi in chiese e palazzi, e di acquafòrti di soggetto storico.

L’archivio parrocchiale conserva sette lettere autografe, inviate da lui, (che si trovava a Firenze), all’arciprete, tra il 27 aprile 1832 ed il 5 gennaio 1837.

Esse riferiscono che il Cavalier Giuseppe del Rosso fu il tramite della proposta di affrescare la chiesa di Pomarance. In un secondo tempo l’Ademollo eseguì ad olio le stazioni della Via Crucis.

Le opere da lui eseguite si possono ammirare tuttora all’interno della pieve.

Esse sono, cominciando da sopra il portone principale e girando in senso orario, le seguenti: Presentazione di Gesù al Tempio, Fuga in Egitto, Strage degli Innocenti, Tentazioni di Gesù nel deserto. Poi nella cappella della Madonna, Adorazione dei Magi, Gesù tra i dottori e nella volta L’Assunzione. Quindi abbiamo: Resurrezione di Lazzaro, Angeli portanti dei segni della passione, alle vele ed ai pennacchi, sotto e presso la cupola. Nel Coro: Entrata di Gesù a Gerusalemme, Cena, Agonia nell’orto, EcceHomo, Salita al Calvario, Resurrezione.

Nella navata sinistra: Visita ad Elisabetta, Gesù ed il centurione; nella cappella di S. Vittore (nella volta) c’è la Trasfigurazione. Quindi Gesù che predica dalla barca di San Pietro, la Samaritana, le Nozze di Cana.

In fondo, San Giuseppe col bambino Gesù.

Nella volta a botte della navata di centro, apparizione di Gesù a Tommaso, Ascensione e discesa dello Spirito Santo.

Non tutte le opere sono policrome, ma molte sono monocrome, anche se pur sempre molto belle.

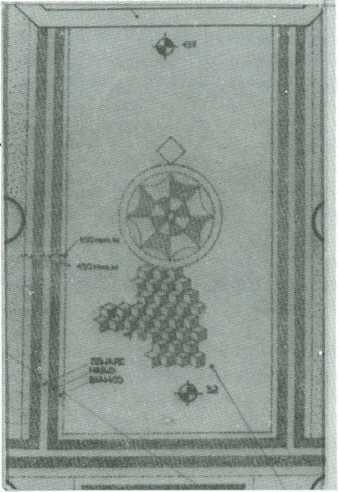

Morto il Tabarrini, ‘‘nel 1853 furono a spese del popolo fatte porre a scagliola le colonne del Tempio per Carlo Martinetti svizzero, ed il pavimento fu costruito di smalto alla veneziana” come ci informa il visitatore Vescovo Targioni.

Cento anni dopo la ristrutturazione del Tabarrini, il degrado dell’edificio e la sorte delle pitture erano precari. Il restauro, la ripulitura ed il ripristino spettarono al proposto successore, al popolo e ad un pittore senese non ancora provetto.

Carlo Balsini di Stefano fu eletto proposto a Pomarance il 15 marzo 1907. Fu sotto la sua guida che ebbero luogo ulteriori restauri, che si conclusero nel 1933 (il certificato dei lavori eseguiti a regola d’arte dall’agosto 1928 al 25 ottobre 1933 porta la firma dell’lng. Gino Stefanon). Erano stati iniziati nel 1928.

I lavori furono eseguiti dalla ditta Zampini di Siena, con a capo il pittore Gualtiero Anichini coadiuvato dai decoratori Vannucchi, Franci, Biancirdi, Montigiani e Mori.

Oltre alla ripulitura degli affreschi dell’Ademollo, furono fatte integrazioni nella cappella della Madonna, nel Coro, dipinti medaglioni in San Giovanni, i 4 Evangelisti nella cupola e due figurazioni in San Vittore: Gesù tra i fanciulli e la Moltiplicazione dei pani.

Fu costruita la cappella dei caduti, furono eseguite vetrate policrome a tutte le finestre e furono costruiti sedili a spaglierà il noce lungo tutto il perimetro della chiesa.

Furono aggiunte lumiere grandi e piccole, in fastoso addobbo, per l’illuminazione elettrica.

Sulla base di quanto rilevato attraverso un’accurata analisi dell’edificiodella chiesa di San Giovanni Battista, possiamo dire che attualmente lo stato di conservazione della chiesa è buono, sia per quanto riguarda gli elementi strutturali che gli elementi decorativi. Sarebbe comunque auspicabile una ripulitura degli affreschi e della facciata.

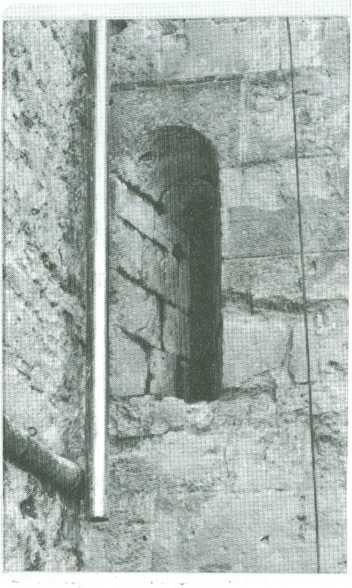

Contemporaneamente alla pubblicazione di tale lavoro, si stanno ultimando i lavori di restauro del campanile, e proprio in questi ultimi giorni, durante la ripulitura della facciata del retro della chiesa, è venuta alla luce, su di essa, una monofora. Finestre simili a quella scoperta le possiamo trovare nelle pareti sopra gli archi delle navate laterali, purtroppo non visibili al visitatore perché con il restauro del 1800 sono state inglobate nello spazio tra la volta centrale a botte ed il tetto.

Tale rivelazione ha ridestato curiosità e nuovi interrogativi sull’originaria posizione e struttura dell’antica chiesa.

Roberta e Maria Patrizia

BIBLIOGRAFIA

Archivio Storico del Comune di Pomarance, Opera di S. Giovanni Battista, Filze 746 e 749.

Archivio Parrocchiale di Pomarance, Corrispondenza fra Luigi Ademollo Pictor ed il preposto Antoniccola Tabarrini, dal 1833 al 1837.

Giovanni Targioni Tozzetti, Relazione d’alcuni viaggi fatti in diverse parti della Toscana, Forni editore, Bologna.

L. Moretti, R. Stoppani, Chiese romaniche della Val di Cecina, Firenze 1970.

Don Mario Bocci, L’Araldo di Volterra, settimanale della diocesi di Volterra, numero del 7/2/1971.

Don Mario Bocci, Storia religiosa di Pomarance, Notiziario Parrocchiale.

Archivio di Stato di Firenze, Commissione per il restauro delle Chiese parrocchiali, Filza 104/8.

Articolo tratto da “La Comunità di Pomarance”.