Se vi ha paese, che offra copia e varietà di minerali, egli è senza dubbio nella nostra Italia questa prediletta Toscana… È noto che fin dalla più remota antichità qui da noi si cavavano miniere… e di quest’arte antichissima restano le vestigia nei pertugi delle montagne…’’.(1)

Non è certo questa la sede per evidenziare ancora una volta il ruolo svolto dalle risorse minerarie (nella fattispecie sali e metalli) nella storia economica della Toscana medievale; una regione in cui il sottosuolo si presentava particolarmente ricco di minerali utili in giacimenti di rilevante interesse economico e la cui storia mineraria risulta per noi tanto più interessante se consideriamo che in quest’area “se ne togli qualche argentiera e ferriera di Lunigiana e Garfagnana, e qualche altra nell’alta Valle delTArno, su le terre dei Conti Guidi, tennero innanzi tutto la palma i territori di Volterra e Massa- Populonia…”.(2)

La conoscenza di questo aspetto della storia economica toscana vanta infatti studi fondamentali e illuminanti come quelli di VOLPE e di FIUMI,(3) anche se manca tuttavia un’opera di ricostruzione complessiva delle operazioni intraprese, delle relazioni con la metallurgia coeva, delle attività economiche indotte. Fortunatamente però negli ultimi anni questo contesto di studi è andato suscitando sempre più l’interesse dei ricercatori, arricchendosi così di nuovi lavori tesi ad aggiungere nuove tessere a questo complesso mosaico.(4)

Per quanto riguarda il territorio di Montecastelli, la sua grande attrattiva economica fin dall’antichità è stata rappresentata dalla notevole presenza di “vene di oro, argento e rame”(5) nella valle del Pavone: la costituzione geologica, le evidenze mineralogiche, la documentazione storico-archivistica e, non ultime, le vestigia esterne e la grande estensione dei lavori intrapresi sul fondo della stretta e profonda gola posta fra Montecastelli e Rocca Sillana, rappresentano una sicura testimonianza dell’importante ruolo avuto da questa zona nella storia mineraria della Val di Cecina. In quest’area le ricerche e le escavazioni effettivamente documentate rimontano infatti, a quanto sembra, alla fine del sec. XII – inizio del sec. XIII, ovvero al periodo in cui il Vescovo di Volterra Ildebrando Pannocchieschi “ebbe libertà e comodità di ricoltivare lungo il fiume Pavone le miniere di rame, piombo argentifero e forse oro ”.(6) Successivamente, sappiamo che uno dei Vescovi di Volterra, proprietari di queste miniere, le dette in affitto agli Incontri di Siena “con patto che d’ogni dieci libbre d’Argento che cavassero, gliene dovessero dare una da mettersi sotto il conio’’.{7) Esse poi appaiono ricordate nei documenti d’archivio dell’inizio del Trecento come “argenterie et a u ri fodin is ”,(8) comparendo cioè genericamente negli atti comunitativi al pari degli altri beni conosciuti e ormai certi sui quali veniva esercitata giurisdizione nel territorio di Montecastelli. Tuttavia, come fatto giustamente osservare da FIUMI, “più che la prova di un’attività escavatrice in atto, potrebbe ritenersi che gli strumenti registrati nelle carte di comunità alludessero a stabilire un diritto in potenza; ma è certo che nel corso dei secoli si ritrovano in quei luoghi segni di sfruttamento precedente e vestigia. Ciò è specialmente evidente per le cave di Montecastelli...”.(9) A conferma infatti dell’attività di queste miniere nel corso del XIV secolo sta ad esempio la notizia che nel 1352 il Vescovo di Volterra Filippo Beiforti affittò a tre montierini “due cave di argento e rame o altro metallo poste nel territorio di Montecastelli sopra il fiume Pavone fra Silano e Montecatelli” a condizione che essi dessero a lui o ai suoi successori “la ventiquattresima parte di ogni metallo scavato’ ’.(10)

Anche Lodovico FALCONCINI, nel corso del Cinquecento, ricorda queste miniere di argento e rame “feracissime di detti metalli’’, ubicate precisamente “presso la riva del torrente Pavone, nella quale sono state trovate anche oggi delle piscine in cui si lavava la gleba d’argento… ” e riporta di avere appreso che “perdue volte vi è stato cavato argento e rame per molti anni continui ogni volta, da duecento anni in qua ad istanza del Vescovo di Volterra allora signore di quelle miniere. Il luogo poi ov’esse si trovano appellasi Montepelato o Monte dell’Oro”.

Nel 1580, inoltre il Capitano Giovanni RONDINELLI accenna telegraficamente all’esistenza di queste miniere senza specificare se esse si trovassero allora in attività.(1 2) In realtà nel corso del Quattrocento e, soprattutto, del Cinquecento le operazioni minerarie in questa zona dovettero inarrestabilmente declinare svolgendosi prima in modo saltuario e occasionale per poi cessare del tutto fino al 1584, quando Bernardo Giorgi, ministro economo delle miniere del Granducato, in una lettera diretta al Granduca di Toscana descrisse le consistenti potenzialità minerarie della zona, perorando con entusiasmo la pronta riattivazione dei lavori: “… sotto braccia 11 si trova della miniera assai e di miglior qualità che la prima che si manda di saggio… e la miniera va per filoni e non a noccioli come quella di Montecatini ed io ci ho grande speranza’ ’.(13)

Ho ritenuto opportuno proporre questa lunga introduzione proprio per mostrare come tutte le fonti storiche note in materia facciano riferimento unicamente alle miniere poste nella valle del Pavone, indiscutibilmente le più ricche e fertili di questa terra, e trascurino invece, se si eccettuano le generiche attestazioni di diritti “in potenza’’, tutte le altre analoghe (ma forse allora sconosciute) evidenze minerarie della zona.

Tuttavia alcuni documenti conservati nella Biblioteca Guarnacci di Volterra e finora inediti(14) consentono oggi di ampliare, anche se pur di poco, le conoscenze relative alla storia mineraria della terra di Montecastelli, allargando il campo d’indagine a un’area finora mai citata in letteratura, ovvero quella delle pendici orientali del paese digradanti verso la valle del Cecina.

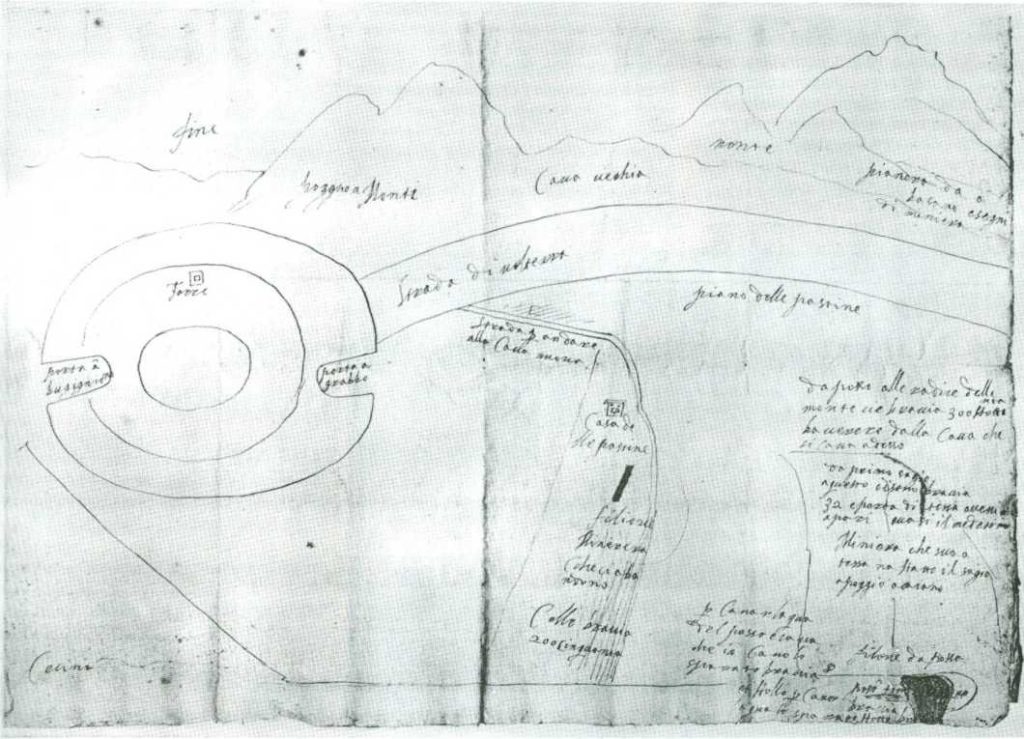

La filza 57 dell’Archivio Maffei contiene infatti tre documenti del 1605 e una mappa presumibilmente coeva relativi alla scoperta di una nuova “cava” di rame in località Casa delle Pàstine.

A un’esame sommario i tre documenti sembrano testimonianze rese fra il 19 e il 20 febbraio 1605 a un processo istituito per dirimere la controversa causa sull’effettiva paternità della scoperta, e, come detto, assumono particolare rilievo perché per la prima volta l’area d’interesse minerario si situa fuori della valle del Pavone; essi permettono pertanto di arricchire la topografia storica delle escavazioni minerarie e dei tentativi operati nella zona di Montecastelli.

Esaminiamo dapprima i tre documenti:

Addi 19 di febraio 1605

tassi fede per me Bastiano di Sisto Ghilli da Monte Castelli come la verità è che sotto il dì 8 del presente mese volevamo andare a Firenze Marco di Giovan Paulo

- Pieralli e io venne Domenico di Matteo Bernardi di detto loco et disse che voleva che noi portassi dua o vi ero tre pezuol

- di miniera di rame alla galleria la quale dette al sopra detto Marcho che la portase et andando detto Marcho et lo Bastiano sopra detto.

Insieme permisino a

Pogibonsi et lo Bastiano andai innanzi et arrivando detto Marcho il di dieci

stante mi disse avere portato detta miniera alla galleria di S.A.S. et che non

aveva trovato il provveditore ma che si bene vi voleva tornare per la risposta

et per fede del vero lo Bastiano soprascritto o schritto di mia propria mano.

Adì 20 di febraio 1605

Fede per me Piero di Giusto d’Agusti no dal Bagnano Contado di Firenze come la verità è che! giorno di Carnovale prossimo passato fui chiamato da Domenico di Matteo Bernardi da Monte Castelli, a lavorare alla Cava del Fame del luogo detto alle Pastine insieme et in compagnia di Mario di Luca lavorante in detto luogho, et in mentre che lavoravamo detto Domenico disse a me Piero mentre che cavava l’acqua per poter lavorare, disse Piero domanda Mario chi trovò detto filone, et detto Mario disse Domenico et di più mi disse zappa qui, et in poche zappate trovammo il segno, et allora detto Piero disse harete cento scudetti, et lavorammo insino a notte, et cavammo della miniera, et la presi addosso, et la pesammo in casa di Messer Domenico et fu libbre trenta et di tanto dico essere la verità, et per fede dico a preghato me Antonio Cial… Prete di Monte Castelli, che a nome suo facci da fede, perché le disse non sapere scrivere et tutto o fatto alla prese ntia del li infrascritti testimoni lo Bastiano di Sisto Ghilli fui presente quando detto Piero fece detta fede al sopra detto Domenico et disse essere la verità di quanto di sopra si contiene et in fede di mia propria mano o scritto lo Giovani Diacomo di Baco fui presente quato di sopra se rito in fede scrisi.

Adì 20 di febraio 1605Comparse avanti me Cosimo fu Provveditore di Volterra Michelangelo di Santi da Cerbaiola del Vicariato di Monti Castelli e disse che la miniera che si è scoperta nei beni di detto Santi suo Padre luogo detto le Pastine, la prima che si è scoperta fumo dua oprai che vi messino a far della legna, cioè Santi di Carlotto e Baldassarre che ne trovonno circa libbre 30, che l’hebbe Domenico fabro, e Mario di Luca lavoratori a Cerbaiola scoperse la vena della Cava in detto luogo, e me ne ha scoperto in un altro luogo acanto alla Casa dell’Aia e fra tutti dua questi luoghi ne ha cavata all’Aia 60 libbre e più il detto Mario ne ha cavata fra tutti i luoghi circa 200 libbre e tutta la hauta Domenico fabro, che la pagata parsi soldi 4 la libbra et disse che detto Domenico li ha volsuti dare uno scudo acciò dica che l’habbi trovata detto Domenico.

Se vi ha paese, che offra copia e varietà di minerali, egli è senza dubbio nella nostra Italia questa prediletta Toscana… È noto che fin dalla più remota antichità qui da noi si cavavano miniere… e di quest’arte antichissima restano le vestigia nei pertugi delle montagne…’’.(1)

Non è certo questa la sede per evidenziare ancora una volta il ruolo svolto dalle risorse minerarie (nella fattispecie sali e metalli) nella storia economica della Toscana medievale; una regione in cui il sottosuolo si presentava particolarmente ricco di minerali utili in giacimenti di rilevante interesse economico e la cui storia mineraria risulta per noi tanto più interessante se consideriamo che in quest’area “se ne togli qualche argentiera e ferriera di Lunigiana e Garfagnana, e qualche altra nell’alta Valle delTArno, su le terre dei Conti Guidi, tennero innanzi tutto la palma i territori di Volterra e Massa Populonia…”.(2)

La conoscenza di questo aspetto della storia economica toscana vanta infatti studi fondamentali e illuminanti come quelli di VOLPE e di FIUMI,(3) anche se manca tuttavia un’opera di ricostruzione complessiva delle operazioni intraprese, delle relazioni con la metallurgia coeva, delle attività economiche indotte. Fortunatamente però negli ultimi anni questo contesto di studi è andato suscitando sempre più l’interesse dei ricercatori, arricchendosi così di nuovi lavori tesi ad aggiungere nuove tessere a questo complesso mosaico.(4)

Per quanto riguarda il territorio di Montecastelli, la sua grande attrattiva economica fin dall’antichità è stata rappresentata dalla notevole presenza di “vene di oro, argento e rame”(5) nella valle del Pavone: la costituzione geologica, le evidenze mineralogiche, la documentazione storico-archivistica e, non ultime, le vestigia esterne e la grande estensione dei lavori intrapresi sul fondo della stretta e profonda gola posta fra Montecastelli e Rocca Sillana, rappresentano una sicura testimonianza dell’importante ruolo avuto da questa zona nella storia mineraria della Val di Cecina. In quest’area le ricerche e le escavazioni effettivamente documentate rimontano infatti, a quanto sembra, alla fine del sec. XII – inizio del sec. XIII, ovvero al periodo in cui il Vescovo di Volterra Ildebrando Pannocchieschi “ebbe libertà e comodità di ricoltivare lungo il fiume Pavone le miniere di rame, piombo argentifero e forse oro ”.(6) Successivamente, sappiamo che uno dei Vescovi di Volterra, proprietari di queste miniere, le dette in affitto agli Incontri di Siena “con patto che d’ogni dieci libbre d’Argento che cavassero, gliene dovessero dare una da mettersi sotto il conio’’.{7) Esse poi appaiono ricordate nei documenti d’archivio dell’inizio del Trecento come “argenterie et a u ri fodin is ”,(8) comparendo cioè genericamente negli atti comunitativi al pari degli altri beni conosciuti e ormai certi sui quali veniva esercitata giurisdizione nel territorio di Montecastelli. Tuttavia, come fatto giustamente osservare da FIUMI, “più che la prova di un’attività escavatrice in atto, potrebbe ritenersi che gli strumenti registrati nelle carte di comunità alludessero a stabilire un diritto in potenza; ma è certo che nel corso dei secoli si ritrovano in quei luoghi segni di sfruttamento precedente e vestigia. Ciò è specialmente evidente per le cave di Montecastelli...”.(9) A conferma infatti dell’attività di queste miniere nel corso del XIV secolo sta ad esempio la notizia che nel 1352 il Vescovo di Volterra Filippo Beiforti affittò a tre montierini “due cave di argento e rame o altro metallo poste nel territorio di Montecastelli sopra il fiume Pavone fra Silano e Montecatelli” a condizione che essi dessero a lui o ai suoi successori “la ventiquattresima parte di ogni metallo scavato’ ’.(10)

Anche Lodovico FALCONCINI, nel corso del Cinquecento, ricorda queste miniere di argento e rame “feracissime di detti metalli’’, ubicate precisamente “presso la riva del torrente Pavone, nella quale sono state trovate anche oggi delle piscine in cui si lavava la gleba d’argento… ” e riporta di avere appreso che “perdue volte vi è stato cavato argento e rame per molti anni continui ogni volta, da duecento anni in qua ad istanza del Vescovo di Volterra allora signore di quelle miniere. Il luogo poi ov’esse si trovano appellasi Montepelato o Monte dell’Oro”.

Nel 1580, inoltre il Capitano Giovanni RONDINELLI accenna telegraficamente all’esistenza di queste miniere senza specificare se esse si trovassero allora in attività.(1 2) In realtà nel corso del Quattrocento e, soprattutto, del Cinquecento le operazioni minerarie in questa zona dovettero inarrestabilmente declinare svolgendosi prima in modo saltuario e occasionale per poi cessare del tutto fino al 1584, quando Bernardo Giorgi, ministro economo delle miniere del Granducato, in una lettera diretta al Granduca di Toscana descrisse le consistenti potenzialità minerarie della zona, perorando con entusiasmo la pronta riattivazione dei lavori: “… sotto braccia 11 si trova della miniera assai e di miglior qualità che la prima che si manda di saggio… e la miniera va per filoni e non a noccioli come quella di Montecatini ed io ci ho grande speranza’ ’.(13)

Ho ritenuto opportuno proporre questa lunga introduzione proprio per mostrare come tutte le fonti storiche note in materia facciano riferimento unicamente alle miniere poste nella valle del Pavone, indiscutibilmente le più ricche e fertili di questa terra, e trascurino invece, se si eccettuano le generiche attestazioni di diritti “in potenza’’, tutte le altre analoghe (ma forse allora sconosciute) evidenze minerarie della zona.

Tuttavia alcuni documenti conservati nella Biblioteca Guarnacci di Volterra e finora inediti(14) consentono oggi di ampliare, anche se pur di poco, le conoscenze relative alla storia mineraria della terra di Montecastelli, allargando il campo d’indagine a un’area finora mai citata in letteratura, ovvero quella delle pendici orientali del paese digradanti verso la valle del Cecina.

La filza 57 dell’Archivio Maffei contiene infatti tre documenti del 1605 e una mappa presumibilmente coeva relativi alla scoperta di una nuova “cava” di rame in località Casa delle Pàstine.

A un’esame sommario i tre documenti sembrano testimonianze rese fra il 19 e il 20 febbraio 1605 a un processo istituito per dirimere la controversa causa sull’effettiva paternità della scoperta, e, come detto, assumono particolare rilievo perché per la prima volta l’area d’interesse minerario si situa fuori della valle del Pavone; essi permettono pertanto di arricchire la topografia storica delle escavazioni minerarie e dei tentativi operati nella zona di Montecastelli.

Esaminiamo dapprima i tre documenti:

Addi 19 di febraio 1605

tassi fede per me Bastiano di Sisto Ghilli da Monte Castelli come la verità è che sotto il dì 8 del presente mese volevamo andare a Firenze Marco di Giovan Pauol

- Pieralli e io venne Domenico di Matteo Bernardi di detto loco et disse che voleva che noi portassi dua o vi ero tre pezuo

- di miniera di rame alla galleria la quale dette al sopra detto Marcho che la portase et andando detto Marcho et lo Bastiano sopra detto.

Insieme permisino a

Pogibonsi et lo Bastiano andai innanzi et arrivando detto Marcho il di dieci

stante mi disse avere portato detta miniera alla galleria di S.A.S. et che non

aveva trovato il provveditore ma che si bene vi voleva tornare per la risposta

et per fede del vero lo Bastiano soprascritto o schritto di mia propria mano.

Adì 20 di febraio 1605

Fede per me Piero di Giusto d’Agusti no dal Bagnano Contado di Firenze come la verità è che! giorno di Carnovale prossimo passato fui chiamato da Domenico di Matteo Bernardi da Monte Castelli, a lavorare alla Cava del Fame del luogo detto alle Pastine insieme et in compagnia di Mario di Luca lavorante in detto luogho, et in mentre che lavoravamo detto Domenico disse a me Piero mentre che cavava l’acqua per poter lavorare, disse Piero domanda Mario chi trovò detto filone, et detto Mario disse Domenico et di più mi disse zappa qui, et in poche zappate trovammo il segno, et allora detto Piero disse harete cento scudetti, et lavorammo insino a notte, et cavammo della miniera, et la presi addosso, et la pesammo in casa di Messer Domenico et fu libbre trenta et di tanto dico essere la verità, et per fede dico a preghato me Antonio Cial… Prete di Monte Castelli, che a nome suo facci da fede, perché le disse non sapere scrivere et tutto o fatto alla prese ntia del li infrascritti testimoni lo Bastiano di Sisto Ghilli fui presente quando detto Piero fece detta fede al sopra detto Domenico et disse essere la verità di quanto di sopra si contiene et in fede di mia propria mano o scritto lo Giovani Diacomo di Baco fui presente quato di sopra se rito in fede scrisi.

Adì 20 di febraio 1605Comparse avanti me Cosimo fu Provveditore di Volterra Michelangelo di Santi da Cerbaiola del Vicariato di Monti Castelli e disse che la miniera che si è scoperta nei beni di detto Santi suo Padre luogo detto le Pastine, la prima che si è scoperta fumo dua oprai che vi messino a far della legna, cioè Santi di Carlotto e Baldassarre che ne trovonno circa libbre 30, che l’hebbe Domenico fabro, e Mario di Luca lavoratori a Cerbaiola scoperse la vena della Cava in detto luogo, e me ne ha scoperto in un altro luogo acanto alla Casa dell’Aia e fra tutti dua questi luoghi ne ha cavata all’Aia 60 libbre e più il detto Mario ne ha cavata fra tutti i luoghi circa 200 libbre e tutta la hauta Domenico fabro, che la pagata parsi soldi 4 la libbra et disse che detto Domenico li ha volsuti dare uno scudo acciò dica che l’habbi trovata detto Domenico.

Come si può notare, anche se la vicenda appare intricata, assai chiara risulta invece la ben ferma e determinata posizione di Domenico di Matteo Bernardi di Montecastelli, intenzionato ad aggiudicarsi con ogni mezzo la scoperta del nuovo giacimento che doveva fargli presagire chissà quali speranze di ricchezza.

Dell’esito di questa vicenda non abbiamo notizie, ma certamente l’escavazione della nuova vena di minerale non ebbe alcun seguito di rilievo visto che le sue tracce documentarie si perdono e che anche le estese e attente ricerche intraprese in tutta l’area nel corso dell’ottocento e nella prima metà di questo secolo non ne hanno dato alcun riscontro.

Particolarmente importante per ricostruire topograficamente la zona agli inizi del Seicento risulta però la mappa allegata ai documenti: in essa appare chiaramente descritto il borgo di Montecastelli con la sua possente torre a base quadrata e le due porte contrapposte a Bucignano e a Gabbro, elementi questi che permettono di orientare la carta e di posizionare nelle sue linee generali il nuovo giacimento. Dai pressi della porta a Gabbro si dipartiva la strada per Volterra che potrebbe forse corrispondere oggi alla strada che, diretta da Montecastelli a Cerbaiola, finisce poi in Bocca di Pavone: da qui essa andava probabilmente a congiungersi con l’antica Via Maremmana nel suo tratto di fondovalle fra Volterra e Pomarance. Per quanto riguarda l’esatta identificazione topografica della Casa delle Pàstine essa è resa difficile dal fatto che questo toponimo risulta oggi pressoché sconosciuto agli abitanti di Montecastelli. Occorre pertanto procedere all’interpretazione diretta della pianta avendo cura di tenere ben presenti sia le caratteristiche strutturali dell’area in questione sia le condizioni geominerarie (presenza di masse o lembi di ofioliti, esistenza di faglie o contatti ecc.) compatibili con la presenza di mineralizzazioni di rame.(15) Ebbene, in base a tali criteri e coerentemente aH’orientamento degli elementi pianimetrici raffigurati nel disegno, la zona descritta dovrebbe coincidere con quella oggi compresa fra i Poderi Casina e Catro e C. Suveretine (o Sugheretino), ovvero un’area in cui compaiono affioramenti di ofioliti (serpentina e gabbro) e contatti (anche per faglia) sia tra le stesse “pietre verdi’’ che tra queste e le altre formazioni geologiche.

In realtà il terzo documento parla anche di un altro luogo in cui fu rinvenuta “la vena della cava”, e cioè “acanto Casa dell’Aia’’, ma anche questo toponimo risulta oggi di difficile identificazione in quanto, oltretutto, non figura neppure sulla mappa.

Per l’interpretazione delle distanze riportate nel disegno basti sapere che un braccio corrispondeva a circa 60 centimetri. Per meglio collocare storicamente questa vicenda diremo che in quel periodo i lavori alla “cava vecchia’’ del Pavone, nonostante le grandi speranze lasciate intravedere da Bernardo Giorgi, dovevano languire o essere del tutto fermi visto che, tranne un infelice tentativo attuato nel 1636, gli sforzi dei Medici per riattivare le due importanti miniere di Montecatini Val di Cecina e di Montecastelli risultarono nulli e “sino al 1751 ni uno pensò né a MonteCastelli né a Montecatini’’.(16) Appare pertanto più che comprensibile, in questo periodo di contrazione, di ristagno o addirittura di abbandono delle attività minerarie nella zona, l’invio di alcuni campioni di minerale del nuovo giacimento alla “galleria di Sua Altezza Serenissima’’ con lo scopo e la speranza di poter vedere confermati il valore e l’importanza della scoperta e di poter quindi suscitare una nuova ripresa delle ricerche e un fruttuoso interessamento economico alla coltivazione del filone. Si trattava in pratica di veder sancita e dischiusa tutta una serie di preziose possibilità economiche.

Come si può comprendere, anche per quanto riguarda il caso appena illustrato si tratta di una piccola testimonianza che riemerge dal passato, una piccola tessera da aggiungere al mosaico: pochi dati che però possono contribuire ad accrescere le conoscenze sulla microstoria economica e sociale di Montecastelli, una terra che appariva ricca di ambiti metalli e il cui sottosuolo, assieme alle diffuse mineralizzazioni, sembrava fornire alterne ma convincenti prospettive alle attività minerarie, accendendo così a più riprese, nel corso dei secoli, le più rosee speranze di ricchezza.(17)

Angelo MARRUCC1

NOTE BIBLIOGRAFICHE

- G. D’ACHIARDI – Mineralogia della Toscana. Pisa, 1872-73. p.1.

- G. VOLPE – Montieri: costituzione politica, struttura sociale, attività economica d’una terra mineraria toscana nel secolo XIII. In: Maremma, anno I (1924), fase. 1, p. 29.

- E. FIUMI – L’utilizzazione dei lagoni boraciferi della Toscana nell’industria medievale.

Firenze, Dott. Carlo Cya, 1943.

- Cfr. ad es. A. MENICONI – Studi antichi e recenti sulle miniere medievali in Toscana: alcune considerazioni. In: Ricerche Storiche, anno XIV, n.1 gennaio-aprile 1984. pp. 49-56.

- G. VOLPE – op. cit., p. 31.

- M. BOCCI – Montecastelli Valdicecina. In: TAraldo, anno XLII, n. 25, 25 giugno 1972, p. 4.

- G. TARGIONI-TOZZETTI – Relazioni d’al- cuni viaggi fatti in diverse parti della Toscana. Firenze, Stamperia Granducale, 1769-74, t. VII, p. 392.

- A.S.C.V. – Filza S nera 1 c.127r: Il documento reca la data 19 settembre 1301: esso va quindi postdatato rispetto al 1285, come riportato da Fiumi (cfr. nota 3, p. 71).

- E. FIUMI – op. cit. p. 71.

- M. CAVALLINI – Notizie e spogli d’archivio. In: Rassegna Volterrana, anno I (1924), fase. Il, p. 84.

- L. FALCONCINI – Storia dell’antichissima città di Volterra. Volterra, Sborgi, 1876, pp. 583-585. Il toponimo Monte dell’Oro è tuttora presente nella denominazione locale del profondo e scosceso canalone che sovrasta l’antica miniera di Montecastelli detto, appunto, Vallone (o Borro) di Pietralloro.

- B.G.V. – Ms. 8467 (LXII.7.16) – Descrizione dell’antica e nobile città di Volterra fatta da Giovanni Rondinelli Capitano nel 1580, c.5r.

- C. RIDOLFI – D’alcune miniere della Maremma. Cenni storico-economici per servire all’eccitamento dell’industria che si occupa di trarne profitto. In: Giornale Agrario Toscano, n. 24 (1832), tomo VI, p. 495.

- B.G.V. – Archivio Maffei, filza 57: si tratta di un opuscolo costituito dalla mappa ripiegata e dalle tre lettere; la mappa reca sul dorso: scritture della Cava di Rame.

- Cfr. la Carta archeologica dell’alta Val di Cecina alla scala 1:25.000 in: A. LAZZAROT- TO, R. MAZZANTI – Geologia dell’alta Val di Cecina. Boll. Soc. Geol. It., 95(6), 1976, pp. 1365-1487.

- C. RIDOLFI – Op. cit. p. 495.

Evidenti limiti di spazio e di opportunità m’impediscono di occuparmi in questa sede della storia della più celebre e antica miniera di Montecastelli, se non per brevi cenni relativi al periodo tardo-medievale. In realtà la coltivazione di questa miniera assunse il maggiore sviluppo nel corso dell’ottocento dando luogo a vestigia e lavori sotterranei di grande interesse per l’archeologia industriale del nostro territorio. Su tutta questa storia intendo tuttavia tornare più a lungo in altra occasione col necessario e prezioso apporto di planimetrie e dati tecnici e col contributo di un’adeguata trattazione.

Articolo tratto da “La Comunità di Pomarance”.