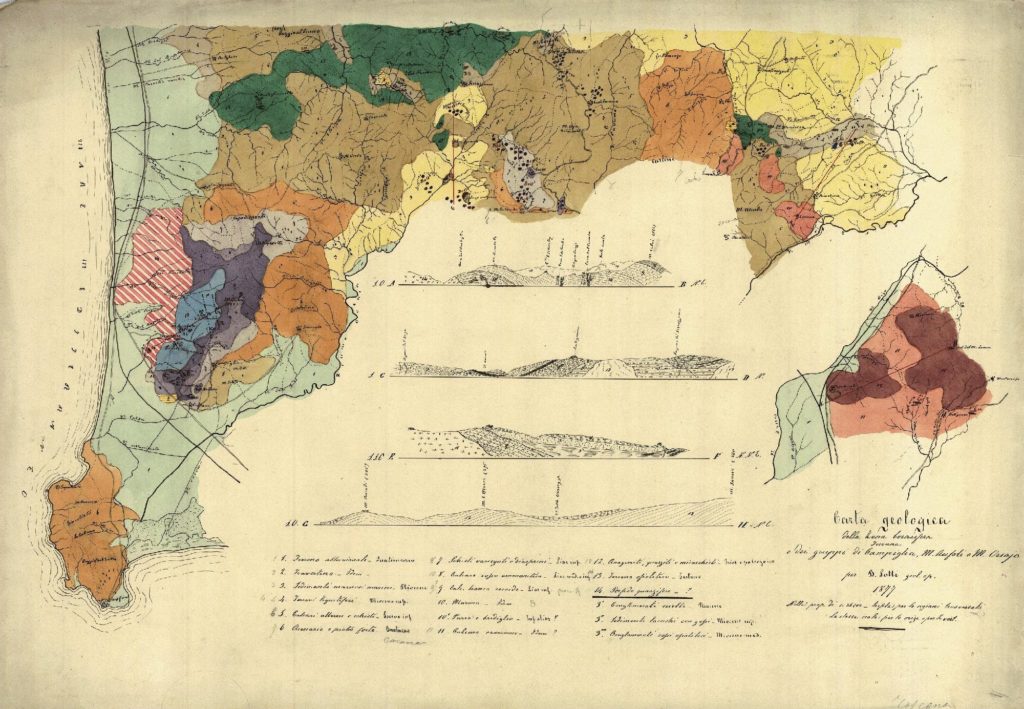

Archivi categoria: Geologia e Morfologia

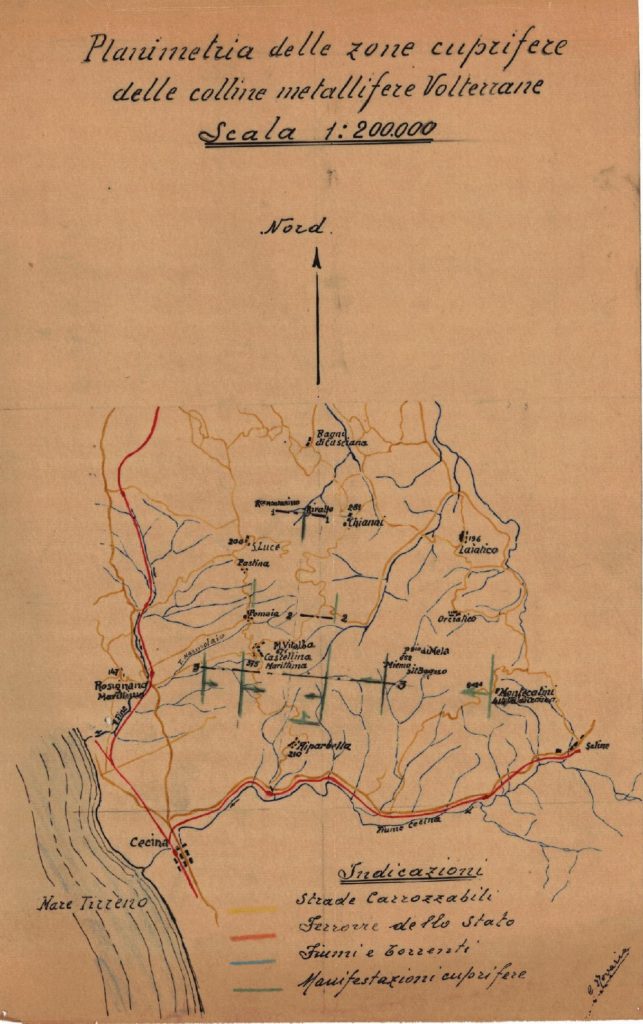

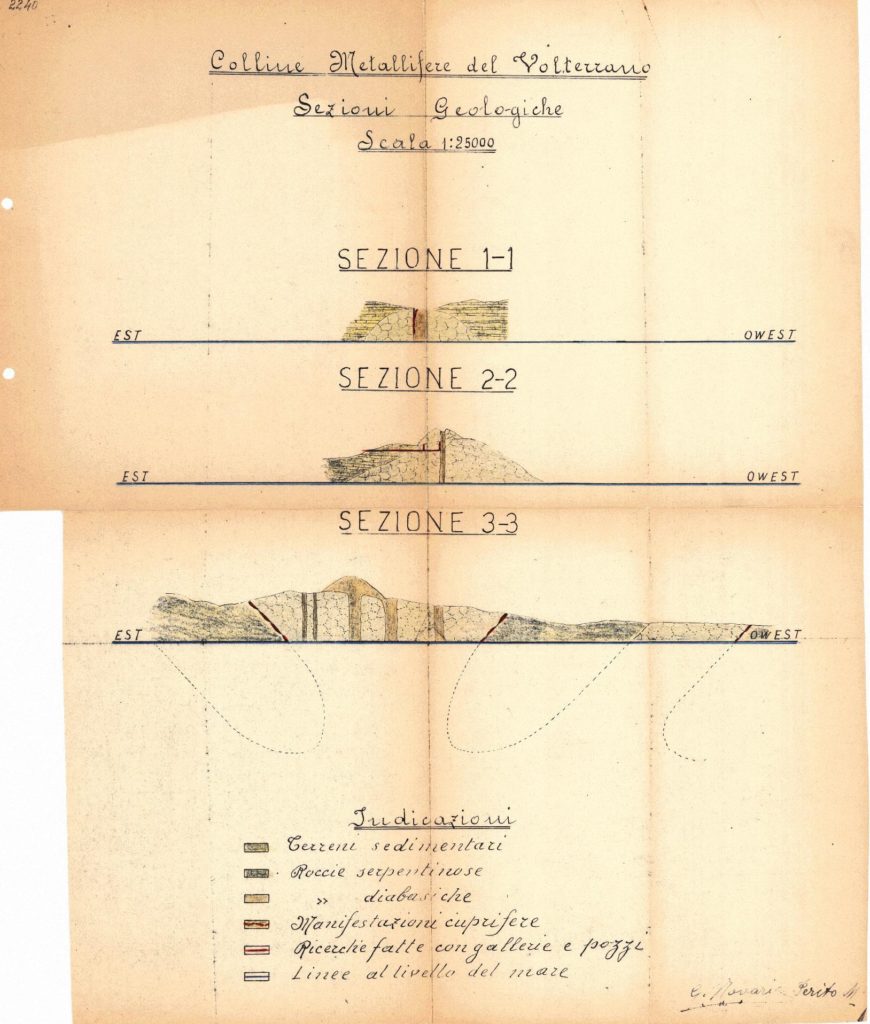

Descrizione e considrazioni geologiche del territorio di Pomarance e Alta Val di Cecina.

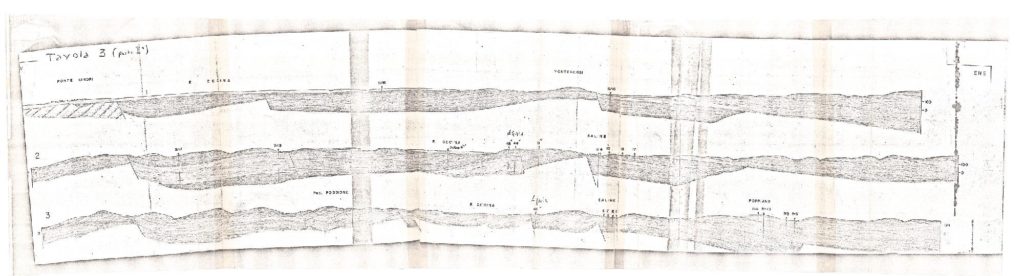

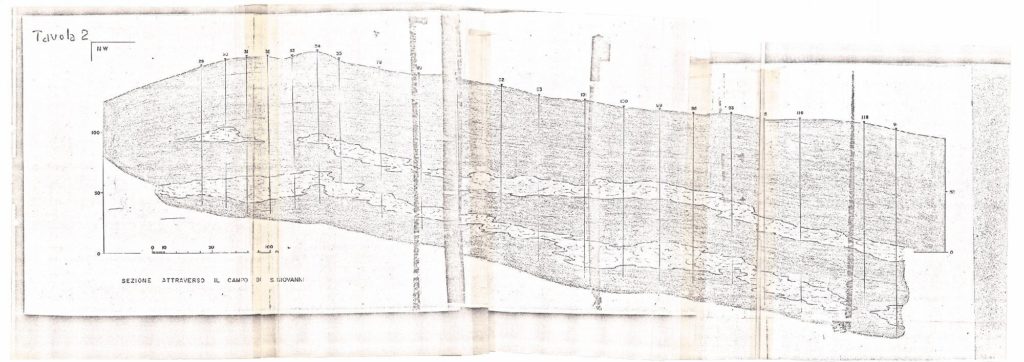

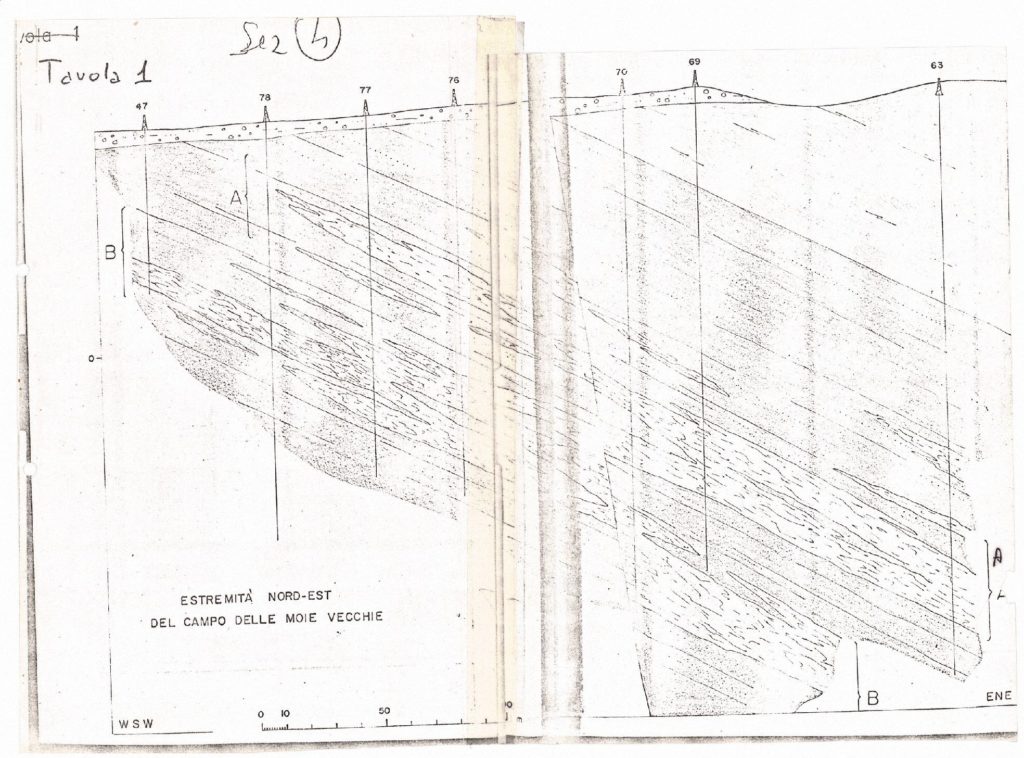

TAVOLE E CARTE DELLE SALINE

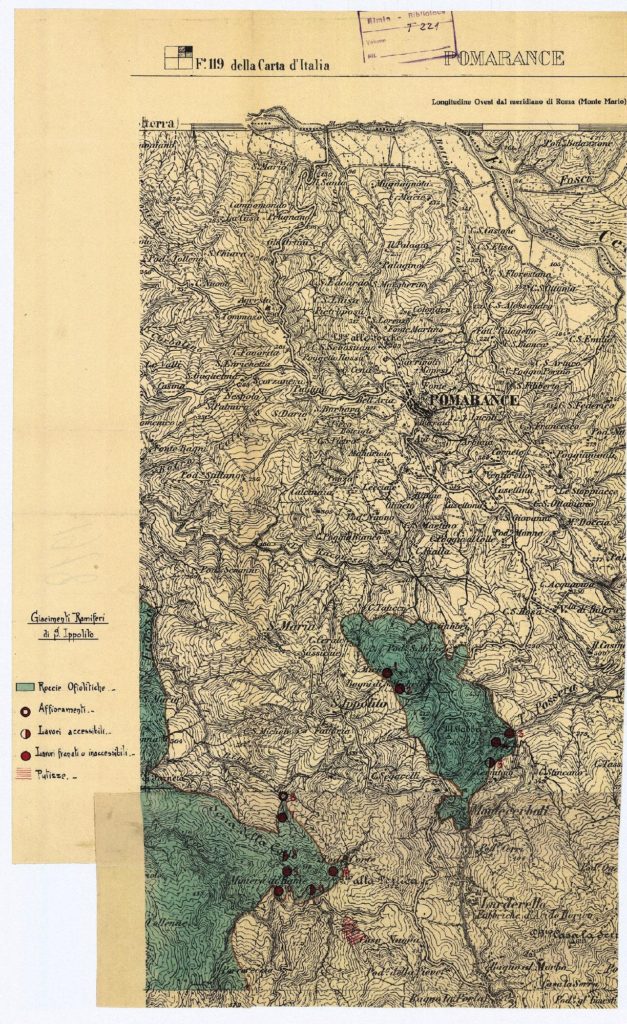

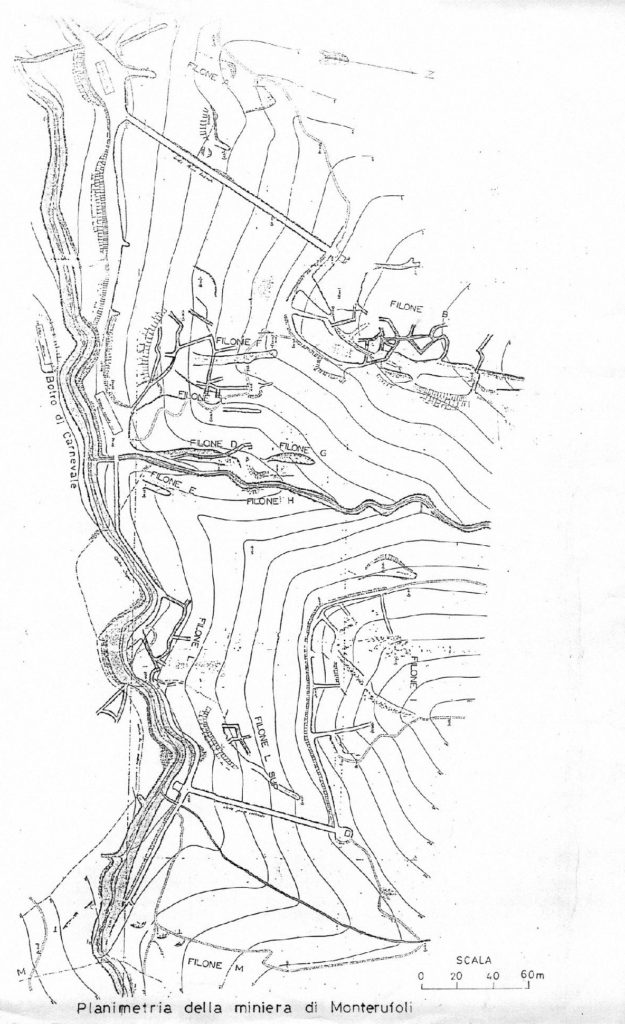

TAVOLE E CARTE DEI GIACIMENTI A MONTERUFOLI

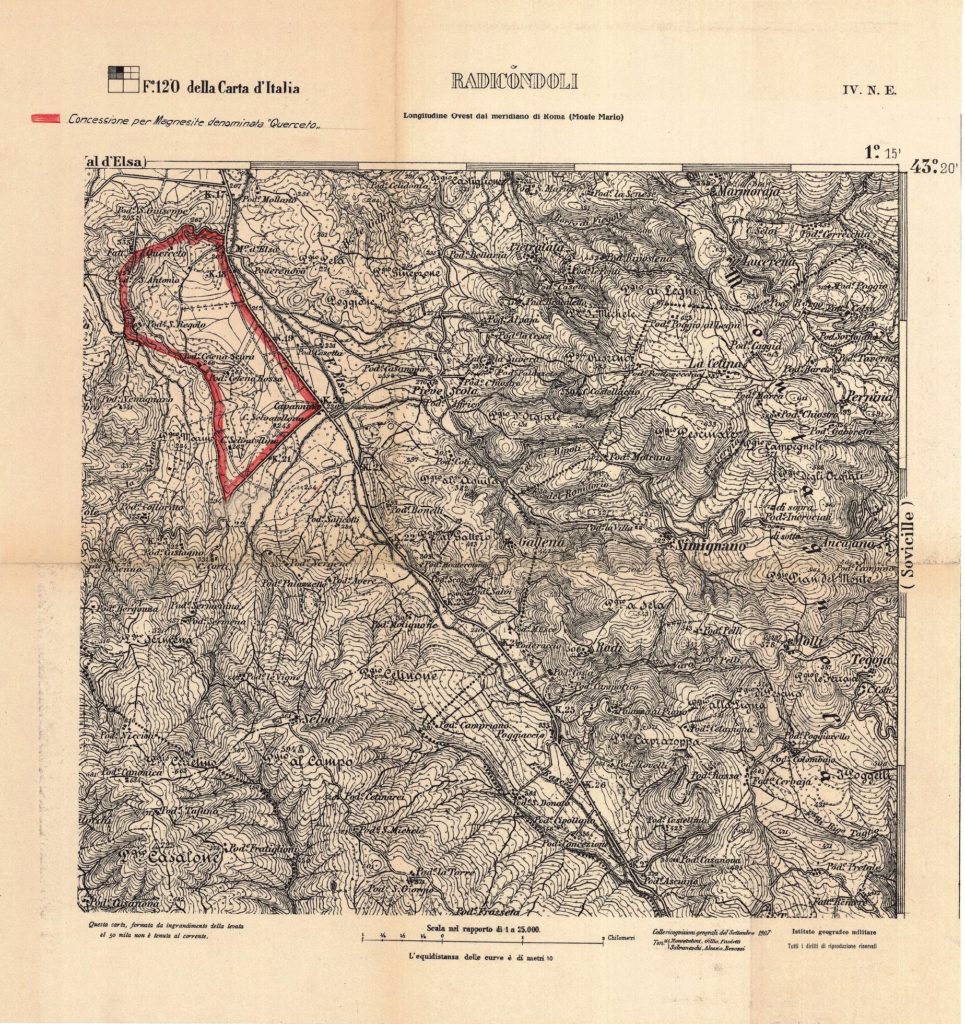

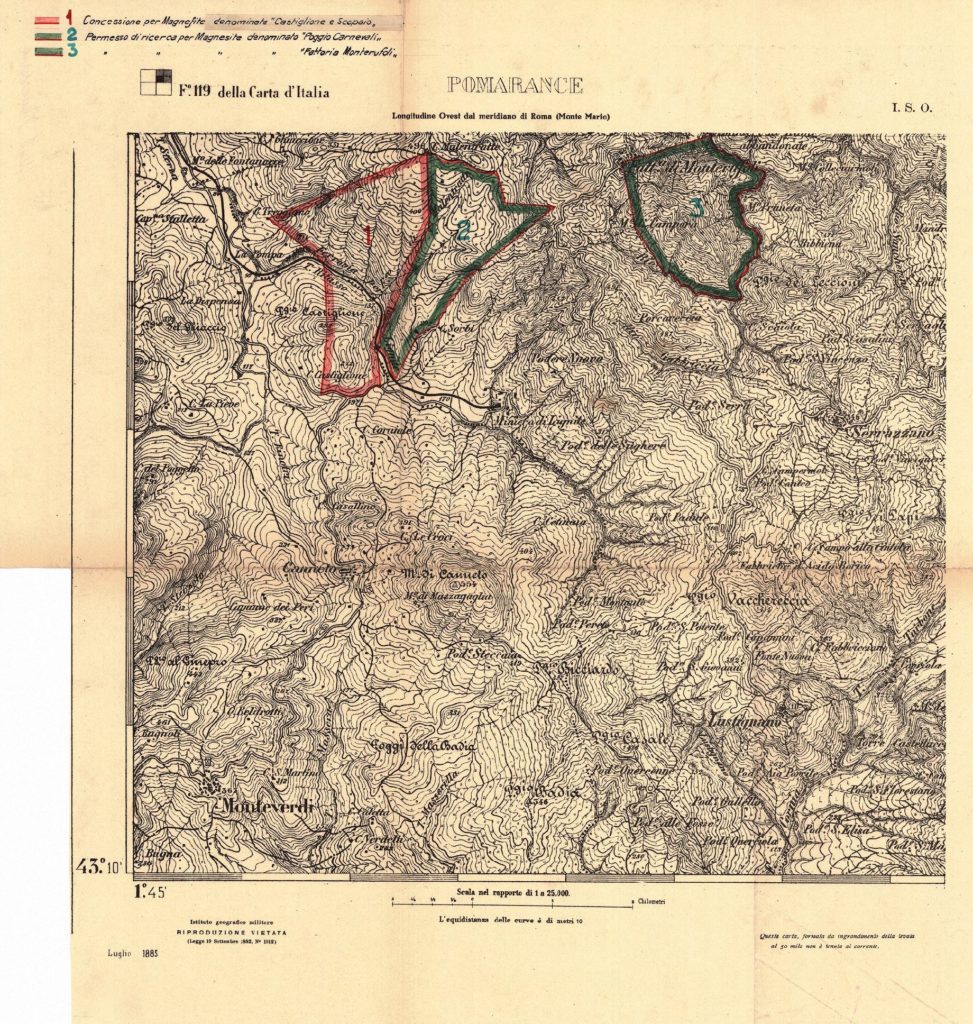

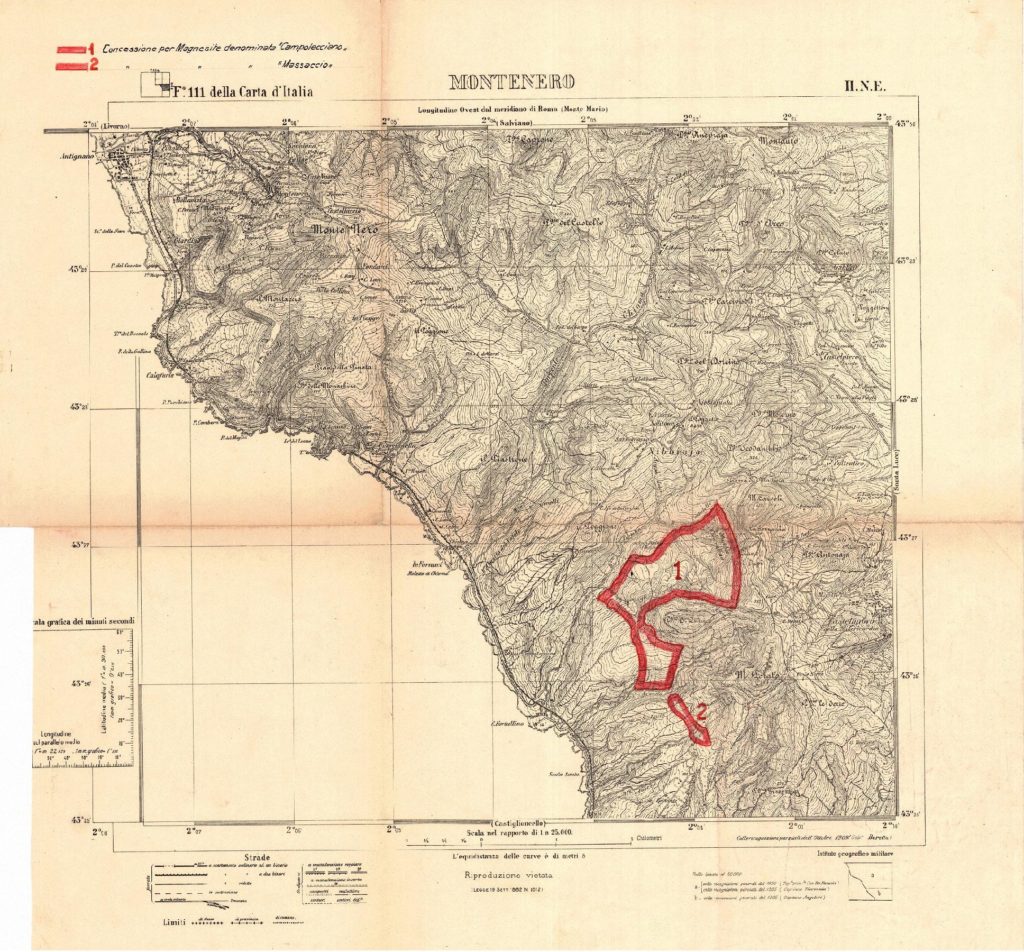

TAVOLE E CARTE DELLA MAGNESITE

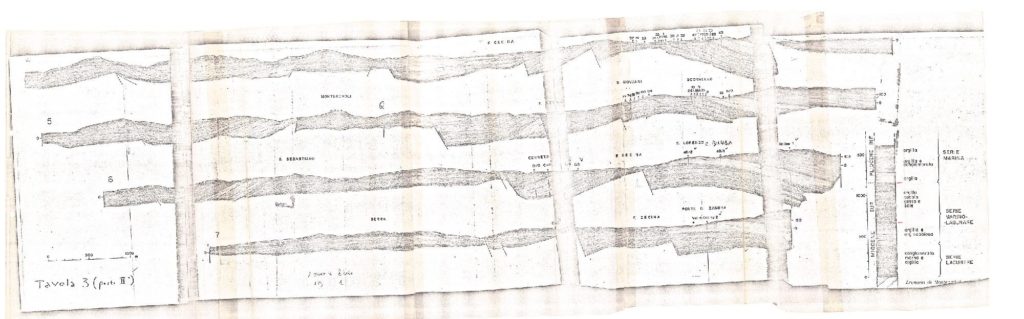

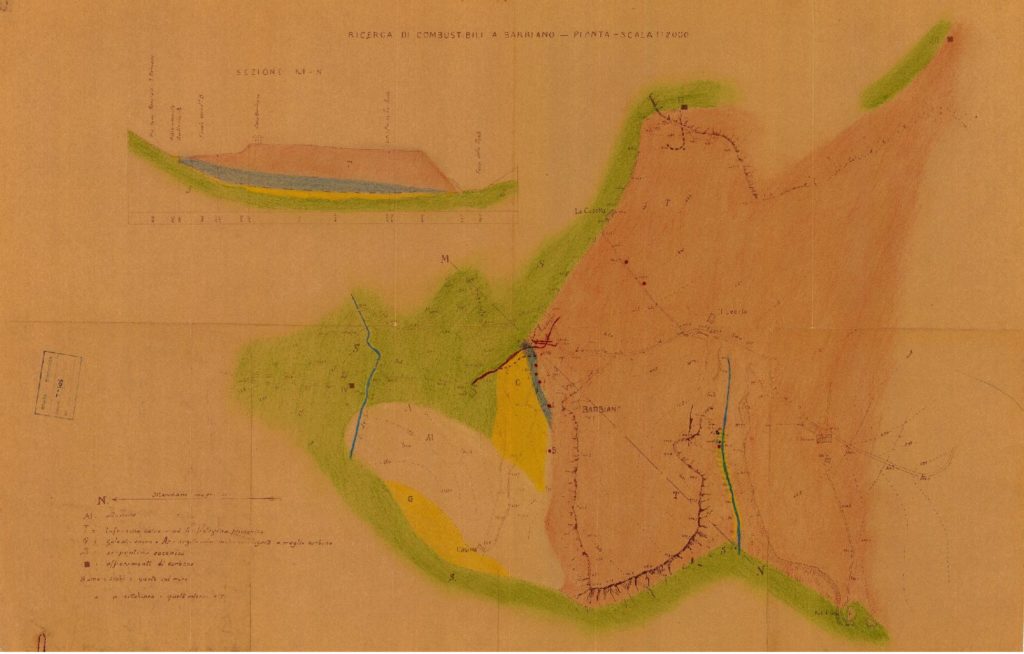

TAVOLE E CARTE DELLA LIGNITE

TAVOLE E CARTE DEI GIACIMENTI BORACIFERI

TAVOLE E CARTE CORTESE

Condizioni economiche in cui trovossi in TOSCANA L’INDUSTRIA MINERALOGICA

IL PONTE DI FERRO

a cura di F. Bongi

Il ponte sul fiume Cecina, o “Ponte di Ferro” come viene chiamato dalle popolazioni della Val di Cecina, è un nodo stradale molto importante sulla S. S. n° 439 per i collegamenti tra l’Alta e la Bassa Val di Cecina.

Da quanto abbiamo potuto trovare nell’Archivio Storico Comunale di Pomarance, la prima notizia sulla esigenza della costruzione di un ponte nel luogo compreso tra il Piano delle Macie e la collina di Montebono risale al 24 agosto 1786. E’ infatti in questa data che, nel Libro delle Deliberazioni e dei Partiti, risulta adottato quanto segue:

“Adunati i signori Gonfaloniere e Priori residenti nel Magistrato Comunitativo di Pomarance, Vicariato di Val di Cecina, in legittimo e sufficiente numero di cinque per trattare … OMISSIS…

Di poi fu fatta ostentabile al Magistrato loro la lettera dell’III. mo Signor Filippo Giobert, colla quale accompagna diversi quesiti relazionando al memoriale stato fatto sulla costruzione del Ponte a Cecina … Deliberati deliberandis dissero commettersi conforme commessero al Sig. Dott. Giuseppe Maria Biondi il replicare a detti quesiti in quella forma, che crederà convenire, avendo ora per allora già approvate le repliche e quelle spedirsi al nominato Sig. Filippo e tutto con loro legittimo partito di voti favorevoli cinque nessuno contrario.

Sig. Francesco Biondi Gonfa loniere”.

I motivi che inducono alcuni Particolari a perorare la causa della costruzione di un ponte sul fiume Cecina non ci è dato di conoscerli. In quegli anni infatti il traffico non era molto intenso e le persone che viaggiavano con una certa frequenza sulla Via Maremmana detta anche del Cerro Bucato (antico nome della S. S. n° 439) erano i Canovieri del sale delle Comunità dell’Alta Val di Cecina che si recavano al R. Magazzino di Volterra a fare il prelievo, il Procaccia che portava la posta da e per Firenze e Volterra, gli addetti al prelievo della polvere da “botta e da archibuso” presso i magazzini del Bastione di Volterra, i predicatori, gli addetti al trasporto dei malati di una certa gravità all’Ospedale di Volterra e saltuariamente gli uomini di Comune che dovevano sbrigare delle pratiche o a Firenze o a Volterra. Queste persone, a causa del carattere torrentizio del Cecina, specialmente nelle stagioni piovose trovavano un ostacolo pressoché insormontabile nel fiume ingrossato dalla pioggia per cui o attendevano che le acque calassero o ritornavano sui loro passi.

Un’ipotesi probabile potrebbe essere quella di un suggerimento dato agli uomini del Comune da una personalità

che conosceva bene Pomarance ed i rischi di guadare il fiume quando questo era ingrossato dalla pioggia.

In quegli anni infatti una alta personalità di origine pomarancina veniva a trascorrere un periodo di riposo nella casa paterna durante il mese di settembre. Era questi il Sen. Carlo Alberto Biondi, cugino e fratello dei Biondi che ricoprivano importanti cariche nel Comune di Pomarance.

Essendo il Biondi Consigliere Intimo Attuale dell’imperatore d’Austria nonché Presidente del Supremo Consiglio di Giustizia della Lombardia, gli uomini del Comune pensarono di poter sfruttare la sua influenza sul Granduca di Toscana che, fra l’altro, era fratello dell’imperatore d’Austria. La cosa però non sortì alcun risultato e del ponte sul Cecina non abbiamo trovato più notizie sino al 18 novembre 1795, data in cui torna a farsi sentire la necessità della costruzione di tale opera. Infatti, come risulta dalla seguente delibera, vennero delegati

dal Gonfaloniere Anton Lorenzo Sorbi i signori Biondi e Contugi affinché si recassero a Firenze per fare opera di persuasione presso S. A.R. il Granduca.

“A di 18 novembre 1795

Adunati i signori Gonfaloniere e Priori residenti nel Magistrato Comunitativo di Pomarance in legittimo e sufficiente numero di cinque per trattare servati servandis. Assente il sig. Dott. Giovanni Lenzi sebbene intimato … OMISSIS …

Di poi fu proposta la necessità della costruzione di un ponte al passo del fiume Cecina divisorio tra la Comunità di Volterra e quella di Pomarance con riprendere in esame tale affare a loro volta proposto presso S. A. R. e perciò eseguire

Deliberati deliberandis dissero eleggersi e deputarsi, conforme eleggono e deputano i signori Dott. Giuseppe Maria Biondi e Michele Contugi anco di concerto e con intelligenza alla Comunità di Volterra facciano quelle relazioni e proposizioni che crederanno più convenienti e proficue al pubblico ed alle Comunità comprese nel Dipartimento di Pomarance e di quelle di Volterra e insieme all’interesse medesimo delle Saline addette alla Comunità di Volterra con rilevare il notabile vantaggio ancora che ne ridonderebbe per il pubblico Commercio. E tutto da approvarsi tali proposizioni e relazioni che verranno fatte da ambe le Comunità. E tutto con il legit

timo partito di voti favorevoli cinque nessuno contrario.

Anton Lorenzo Sorbi Gonfaloniere.

Nonostante la loro buona volontà i due delegati non ottennero alcun risultato e del ponte non se ne parlò più per altri 40 anni circa.

In questo periodo il traffico andava sempre più aumentando. Erano infatti state attivate le fabbriche di acido borico in varie località dell’Alta Val di Cecina e quindi il prodotto doveva essere trasportato in diverse parti d’Italia e all’estero tramite il porto di Livorno. In Pomarance, proprio a causa deH’aumento di traffico, si resero necessarie alcune opere come ad esempio l’abbattimento della Porta Maremmana e l’allargamento del relativo tratto stradale che era divenuto pericoloso sia per le persone che per gli animali.

Nel dicembre dell’anno 1832 i componenti il Magistrato della Comunità di Pomarance presero la seguente decisione:

“Adunati Servati Servandis gli Illustrissimi Signori Gonfaloniere e Priori componenti il Magistrato della Comunità di Pomarance in pieno numero di sei per trattare … OMISSIS…

Fatto presente dal loro Sig. Gonfaloniere ed altri Priori del Magistrato di questa Comune che ricevono continuamente delle lagnanze dalla popolazione di Pomarance non solo quanto ancora da quelle dei Castelli e Comunità limitrofe perchè la strada che da Pomarance conduce a Volterra unica che dia comunicazione alla Capitale, ed alle altre città principali del Granducato, nel corpo dell’inverno si rende impraticabile ed inutile per essere mancante di un ponte che cavalchi il fiume Cecina che taglia la strada medesima, e che ordinariamente in tale stagione abonda talmente di acque che impedisce assolutamente di essere guadato fino a tanto che almeno non siano quasi del tutto scolate le di lui acque, le quali rodendo le sponde del proprio letto guastano continuamente il passo che avanti ad una piena era guadabile ed obbliga i passeggeri a fare con i loro legni dei lunghi ed incomodi giri sulla rena e sul letto del fiume per trovare un passo che conduca alla strada attraversando sopra i terreni dei possidenti adiacenti che reclamano una servitù si variabile ma che necessariamente vien loro imposta

Considerando Essi III.mi Adunati che effettivamente senza la costruzione di un ponte sulla Cecina nella stagione d’inverno resta spessissimo interrotta la comunicazione di questa Comunità ed altre limitrofe e che tale inconveniente pregiudica moltissimo al Commercio dei Comunisti non solo quanto al trasporto del Sai Borace, e del Fame che in tanta abbondanza si estrae dalle miniere esistenti ed aperte in questo territorio

Considerato che la rilevantissima spesa occorrente per la costruzione di un tal ponte è assolutamente superiore alle forze della loro Comunità che è aggravatissima per spese di tal natura

Fatte altre considerazioni, e rilievi, e dopo lungo, e maturo colloquio

Deliberati deliberandis commessero ed incaricarono il loro Signore Gonfaloniere di supplicare l’innata Bontà e Clemenza deH’Augustissimo Nostro Sovrano a volersi degnare di assicurare una permanente comunicazione delle città terre e castelli esistenti al di qua della Cecina col rimanente del Granducato facendo costruire un Ponte al passo così detto di Pomarance incaricandolo di fare una tal supplica di concerto con i Signori Gonfalonieri di tutte le altre Comunità interessate, facendo tutti quei rilievi che crederà opportuni non senza omettere però di avvertire che questa Comune tanto più è impossibilitata a supplire e concorrere alla spesa del Ponte da costruirsi in quanto che dopo tal costruzione è indispensabile che la Comune faccia formare circa tre miglia di nuova strada che dal richiesto ponte vada ad unirsi con quella oggi esistente; e ciò autenticarono per partito di voti favorevoli cinque contrario nessuno non rendente il Sig. Gonfaloniere come sopra indicato

Camillo Tabarrini Gonfaloniere.

Dovettero ancora trascorrere quasi due anni prima che le popolazioni dell’Alta Val di Cecina vedessero deliberata la costruzione del ponte sul fiume Cecina da parte del Granduca Leopoldo II di Toscana. Infatti, solo agli inizi del 1834, il Granduca ne deliberò la costruzione ed affidò l’incarico e la direzione dei lavori a Francesco Larderel che sin dal 1818 aveva iniziato e sviluppato l’impresa boracifera dei Lagoni di Montecerboli e di altre località per la produzione di Acido Borico e Borace raffinato. Il Larderei chiamò in suo aiuto due ingegneri francesi, Francesco Tarpin e Tanislao Bigot i quali, molto probabilmente realizzarono il progetto del ponte e fecero venire dalla Francia quattro specialisti (due fabbri e due falegnami). Le rimanenti maestranze (contabili, interpreti, maestri muratori, manovali, terrazzieri, barrocciai, ecc.) furono reperite nelle Comunità della Val di Cecina.

I lavori furono iniziati il 18 marzo 1834 e terminarono il 18 giugno 1835.

Al ponte, lungo 75 metri comprese le spallette terminali ed ubicato nello stesso luogo di quello odierno, fu realizzato in una sola campata di circa 50 metri sorretta da due sistemi multipli di catene ed ancorata a otto grandi pilastri in muratura. Le catene a loro volta furono fissate al piano stradale, costruito con travi di legno ricoperte di terra e largo 3 metri, mediante due serie di tiranti in ferro che davano al ponte una ottima compattezza e solidità. Su uno dei pilastri fu installata una lapide, consevata oggi nel Museo di Larderello insieme ad un modellino in scala del Ponte sospeso.

Il costo complessivo dell’opera fu di 285.000 lire fiorentine che, tenuto conto del rapporto di 1 a 1.000 circa tra il valore d’acquisto della lira fiorentina del 1835 e quello della lira attuale, corrispondono a circa 2 miliardi e 850 milioni attuali.

Il ponte sospeso svolge il proprio servizio con perfezione fino alla notte tra il 6 e 7 settembre 1847 quando, a causa di una piena del fiume, crolla sotto la forza delle acque. Questo crollo mette a disagio tutte le popolazioni dell’Alta Val di Cecina che si rivolgono al Magistrato affinchè venga subito chiesta al Governo Reale la ricostruzione. Il 25 ottobre in una riunione dei

componenti il Magistrato della Comunità di Pomarance “… Richiedono che la presente loro deliberazione sia inviata al Regio Trono per l’organo dell’III.mo Sig. Provveditore, affinchè voglia degnarsi di dare le opportune disposizioni aU’effetto che non venga più a lungo ritardata la ricostruzione del piano stradale e porzione della Pila del diroccato Ponte Sospeso per varcare liberamente e con tutta sicurezza il fiume Cecina sulla linea della Strada Provinciale Massetana ed i vettori specialmente dell’Acido Borico possano liberamente trasportarlo alla Piazza di Livorno e procurarsi con tale mezzo il proprio sostentamento e quello delle loro famiglie. Con partito di voti favorevoli 6 e nessuno contrario”.

I lavori furono iniziati il 18 marzo 1834 e terminarono il 18 giugno 1835.

Al ponte, lungo 75 metri comprese le spallette terminali ed ubicato nello stesso luogo di quello odierno, fu realizzato in una sola campata di circa 50 metri sorretta da due sistemi multipli di catene ed ancorata a otto grandi pilastri in muratura. Le catene a loro volta furono fissate al piano stradale, costruito con travi di legno ricoperte di terra e largo 3 metri, mediante due serie di tiranti in ferro che davano al ponte una ottima compattezza e solidità. Su uno dei pilastri fu installata una lapide, consevata oggi nel Museo di Larderello insieme ad un modellino in scala del Ponte sospeso.

Il costo complessivo dell’opera fu di 285.000 lire fiorentine che, tenuto conto del rapporto di 1 a 1.000 circa tra il valore d’acquisto della lira fiorentina del 1835 e quello della lira attuale, corrispondono a circa 2 miliardi e 850 milioni attuali.

Il ponte sospeso svolge il proprio servizio con perfezione fino alla notte tra il 6 e 7 settembre 1847 quando, a causa di una piena del fiume, crolla sotto la forza delle acque. Questo crollo mette a disagio tutte le popolazioni dell’Alta Val di Cecina che si rivolgono al Magistrato affinchè venga subito chiesta al Governo Reale la ricostruzione.

Il 25 ottobre in una riunione dei

componenti il Magistrato della Comunità di Pomarance “… Richiedono che la presente loro deliberazione sia inviata

al Regio Trono per l’organo dell’III.mo Sig. Provveditore, affinchè voglia

degnarsi di dare le opportune disposizioni aU’effetto che non venga più a lungo

ritardata la ricostruzione del piano stradale e porzione della Pila del

diroccato Ponte Sospeso per varcare liberamente e con tutta sicurezza il fiume

Cecina sulla linea della Strada Provinciale Massetana ed i vettori specialmente

dell’Acido Borico possano liberamente trasportarlo alla Piazza di Livorno e

procurarsi con tale mezzo il proprio sostentamento e quello delle loro

famiglie. Con partito di voti favorevoli 6 e nessuno contrario”.

Pomarance continua ad espandersi fuori dalle mura e sorgono nuove costruzioni nella zona del Treppiede e fuori Porta Volterrana.

Il Ponte sul fiume Cecina viene riconosciuto come opera di basilare importanza per lo sviluppo economico dell’Alta Val

di Cecina e quindi il Magistrato Comunitativo viene invitato a pronunciarsi circa il nuovo modo in cui dovrà essere ricostruito.

Il 3 marzo 1848 giunge al Comune una “ Officiale” della Regia Camera di Pisa riguardante la ricostruzione del ponte.

Il 16 marzo successivo si riunisce il Magistrato Comunitativo di Pomarance e visto che nella “Officiale” viene ordinato di ricostruire il ponte a carico delle Comunità interessate; che anche le Comunità di Massa Marittima e Grosseto traggono vantaggio dal transito sulla Strada Provinciale Massetana che attraversa le Terre di Pomarance poiché, ora che il ponte è interrotto, devono percorrere la via più lunga dell’Emilia; e che la precedente costruzione era stata eseguita secondo le prescrizioni della “Sovrana Resoluzione” del 19 giugno 1835; deliberano di “essere pronti a contribuire la quota che per la richiesta loro occorrente alla ricostruzione del Ponte sul Fiume Cecina gli può spettare pagabili secondo le proprie forze amministrative; e domandano che a questa spesa siano chiamate non solo tutte quelle Comunità che sono comprese nel circondario castellabile del tratto di strada ove ricorre il Ponte da ricostruirsi, ma tutte le altre ancora che risentono in generale un interesse nel sicuro transito del Fiume Cecina

E frattanto rendono le più sentite grazie a S. A. S. Reale /Amatissimo Sovrano Leopoldo II per la fatta dichiarazione di far contribuire a questa spesa la Reale Azienda del Sale con un discreto contributo

E tutto quanto sopra con Partito di voti Favorevoli 7 e nessuno contrario Donato Metani Gonfaloniere”.

Le difficoltà per le vetture e i viandanti continuano ed il 22 aprile 1848 due passeggeri rischiano di affogare a causa di una piena. Il 6 maggio successivo, in seguito ad una “Officiale” del Prefetto del Circondario di Pisa che rende noto agli Amministratori del Comune il Progetto dell’ispettore delle Acque e delle Strade del Compartimento Fiorentino per la ricostruzione del Ponte, il Magistrato si riunisce per deliberare in quale modo e luogo si debba ricostruire il Ponte.

Esaminati i progetti presentati dall’ispettore delle Acque e delle Strade del Compartimento Fiorentino, Sig. Maurizio Zannetti, in uno dei quali si prevede di ricostruire il Ponte Sospeso con catene di ferro nello stesso luogo e nello stesso modo del precedente con una spesa preventiva di lire 115.750,95 e nell’altro di ricostruirlo ex novo a tre arcate presso il podere Cerreto di fronte alle Vecchie Saline di San Lorenzo con una spesa preventiva di lire 196.471,69, viene dato il seguente parere:

“Dichiarano che sono di parere doversi ricostruire il Ponte sul Fiume Cecina nel sito ove era già quello diruto

E che debba essere della qualità dei Ponti Sospesi con catene di Ferro

Con partito di voti Favorevoli 6 nessuno contrario.

E tanto più confermano il proposto progetto in quanto che sono nella Lusinga che il Signor Cavaliere Conte de Larderei

possa nella peggiore ipotesi assumerne la costruzione con la somma di lire Centomila

E tutto ratificarono e confermarono con Partito di voti Favorevoli 6 e nessun contrario”

Il 1848 è l’anno in cui tutta l’Italia è scossa dalle agitazioni democratiche ed anche a Firenze si scatenano lotte rivoluzionarie. Il Granduca fugge e ritorna alcuni mesi più tardi scortato dagli Austriaci che lo reinsediano sul Trono.

Fino al 1852 si discute su come ricostruire il Ponte sul Cecina e, poiché la spesa è notevole, ci si domanda se sia meglio sfruttare le parti del vecchio Ponte di Ferro o ricostruirlo ex novo in pietra.

Il 25 agosto 1852 il Consiglio Comunale delibera quanto segue:

“Informato il Consiglio Comunale da alcuni residenti, che dalla Direzione d’Acqua e Strade era stata data commissione allo Ingegnere Distrettuale di fare un progetto per la ricostruzione di un Ponte Sospeso sul Fiume Cecina al passo della già esistente Strada Provinciale Massetana detta del Cerro Bucato

Visto Tart. 52 lettera A della L.C. de! 20 novembre 1849 in ordine al quale i Consigli Comunali possono emettere Deliberazioni sui progetti di spese da eseguirsi a spese del Comune o col suo concorso

Attesoché alla spesa della ri costruzione del Ponte di che si tratta fra le altre Comuni deve concorrervi anche quella di Pomarance da Loro Amministrata

Attesoché la ricostruzione del Ponte sulla Cecina che interessa la comunicazione di questa Provincia è necessario che offra una permanente stabilità

Attesoché sebbene a prima vista sembri conveniente per risparmio di spesa il ricostruire il detto Ponte di Ferro traendo profitto dal materiale tuttora esistente, pur nonostante resterebbe da esaminarsi se la minore spesa che potrebbe occorrere per la ricostruzione del Ponte Sospeso predetto fosse da preferirsi alla maggiore spesa che occorrerebbe per la nuova costruzione di un ponte di pietra a fronte della instabilità dell’uno colla stabilità dell’altro, ed a fronte ancora della continua manutenzione e forte spesa che abbisogna pel primo, e della minore che occorre per il secondo; per questi motivi e nel solo desiderio di vedere una volta ricostruito il ponte di che si tratta, e per quanto si può nel più stabil modo, il Consiglio osa pregare il Sig. Prefetto a volersi compiacere d’incaricare l’ingegnere di Distretto, o l’ingegnere in capo del Compartimento a fare gli studi necessari per conoscere la spesa occorrente, onde costruire nel luogo suindicato un ponte di materiale con la massima economia, valutando e confrontando tutto considerato, se avvi maggior convenienza stante la specialità dalle circostanze a rifare un ponte di ferro simile a quello che rovinò, o a sostituirne uno di materiali vendendo il ferro che tuttora esiste, con partito di voti favorevoli 16 nessun contrario”.

Veniva quindi richiesto un nuovo progetto che doveva essere affidato o ailing. Distrettuale o all’lng. Capo del Compartimento.

Passò quasi un anno ed il 2 luglio 1853 giungeva una “Officiale” dalla Prefettura di Pisa che richiamava il Consiglio Comunale ad emettere una delibera per approvare il nuovo progetto di ricostruzione del Ponte diruto.

Il Consiglio Comunale, riunitosi il 18 luglio successivo, deliberava:

“A di 18 luglio 1853

Letta la Officiale della Prefettura di Pisa del dì 2 luglio andante, colla quale mentre accompagnava la perizia compilata dall’lng. in Capo Sig. Ridolfo Castinelli relativa alla ricostruzione del diruto ponte a catene di ferro sul fiume Cecina al passo della Strada Provinciale Massetana, venivano Essi Signori adunati richiamati ad emettere su tal proposito la opportuna deliberazione;

Udito che la ricostruzione del Ponte che sopra sull’antico sistema e precisa ubicazione del primo profittando della vecchia fiancata alla sponda destra del fiume e dei ferramenti ed altri materiali raccolti dopo la rovina vi occorreva la spesa di L. 58.000;

Attesoché ricostruendo il ponte a catene di ferro oltre a ristabilirsi sicuro e permanente il passo della Cecina viene anche a commettersi una spesa assai minore di quella che sarebbe occorsa per la costruzione sul fiume medesimo di un ponte di materiale;

Attesoché niun dubbio può a senso loro elevarsi sulla utilità e vantaggio che a causa di questo ponte tornano a risentire nuovamente tutte quelle pubbliche Amministrazioni che contribuirono per la primitiva costruzione del ponte ridetto, cosicché repartendo tra esse nel modo tracciato dall’art. 2 Venerabile Legge del 21 agosto 1843 la presagita somma di L. 58.000, la quota spettante alla Loro Comunità sarà sempre minore di quella da essa corrisposta nella sua prima costruzione.

Deliberati deliberandis, approvarono e approvano per quanto loro può spettare il progetto stato compilato dal predetto Sig. Ing. in Capo Cav. Ridolfo Castelletti fino dal dì 27 gennaio anno corrente, e convennero che la Comunità di Pomarance concorra nel modo sopraindicato alla ricostruzione del ponte surriferito, e frattanto attese le limitate finanze di essa e per non elevare di troppo l’annua imposta domandano al Governo un sussidio, o l’anticipazione almeno delle somme occorrenti per la esecuzione del lavoro da rimborsarsi dalle Comuni interessate a modiche annue rate, lusingandosi Essi Signori adunati, che saranno secondati i loro desideri in vista della utilità grande che è per risentire la I. R. Amministrazione delle Saline col trasporto della legna che in gran parte transiteranno sul ponte in progetto.

E tutto quanto sopra ratificarono, con partito di voti 15 favorevoli contrario nessuno.

Dr. Giuseppe Biondi Bartolini Gonfaloniere”.

Il 28 gennaio 1854 giunge la tanto sospirata approvazione con cui si autorizza la ricostruzione del ponte, ed il 3 aprile successivo viene deliberato:

“A dì 3 aprile 1854

Letta la Officiale del Compartimento Pisano del 28 gennaio anno corrente colla quale rende noto che S.A.I.R. con veneratissimo Rescritto comunicato dal Ministero

dell’interno con dispaccio del 28 gennaio detto, mentre si era degnata approvare la ricostruzione del Ponte di Ferro sul Fiume Cecina, aveva altresì ordinato che la spesa relativa stata presagita in L. 58.000 pagar dovesse per un terzo a carico del Regio Erario e per gli altri due terzi a carico delle Comunità collettabili della seconda e terza Sezione della Strada Provinciale Massetana, e che le suddette Comunità che sono Volterra, Montecatini, Pomarance e Castelnuovo erano autorizzate a prendere a mutuo la somma necessaria per far fronte al contributo dimissibile in rate annuali in proporzione delle loro risorse, e che la quota di contributo spettante alle Comunità suddette principiasse a decorrere nel futuro anno 1855.

Se ne chiamarono intesi e notificati con Partito di voti quattro favorevoli.

Dr. Giuseppe Biondi Bartolini Gonfaloniere “

La ricostruzione del Ponte Sospeso a catene di ferro pose termine ai disagi delle popolazioni e di coloro i quali, dovendo trasportare il Borace e l’Acido Borico da Larderello a Livorno e la legna dai boschi di Berignone a Saline, erano costretti a guadare il fiume con non pochi rischi da affrontare.

Il Ponte di Ferro Sospeso svolse il proprio servizio sino al maggio 1922 quando a causa della evoluzione tecnica dei mezzi di trasporto non venne più ritenuto idoneo. Infatti si era passati dai barrocci trainati dai cavalli alle automobili ed ai camions. Questi ultimi erano molto più pesanti e larghi dei barrocci per cui non essendo le caratteristiche costruttive del ponte idonee a sopportare tali carichi, fu decisa la sua demolizione e la sua sostituzione con un nuovo ponte in cemento.

La demolizione avvenne il 25 maggio 1922 a 87 anni dalla costruzione.

NOTE BIBLIOGRAFICHE

- LA COMUNITÀ’ DI POMARANCE – Rievocazioni Storiche di E. Mazzinghi – Anni 19 – 19

- ARCHIVIO STORICO COMUNALE – Deliberazioni e Partiti della Comunità di Pomarance – Filze 127, 129, 137, 141, 148, 150.

- BIBLIOTECA MUSEO DELLA GEOTERMIA LARDERELLO – Trattati di Domenico Cioni 1785- 1835.

- R. NASINI – I soffioni e i lagoni della Toscana e la industria boracifera – Ed. 1930

F. Bongi

Articolo tratto da “La Comunità di Pomarance”.

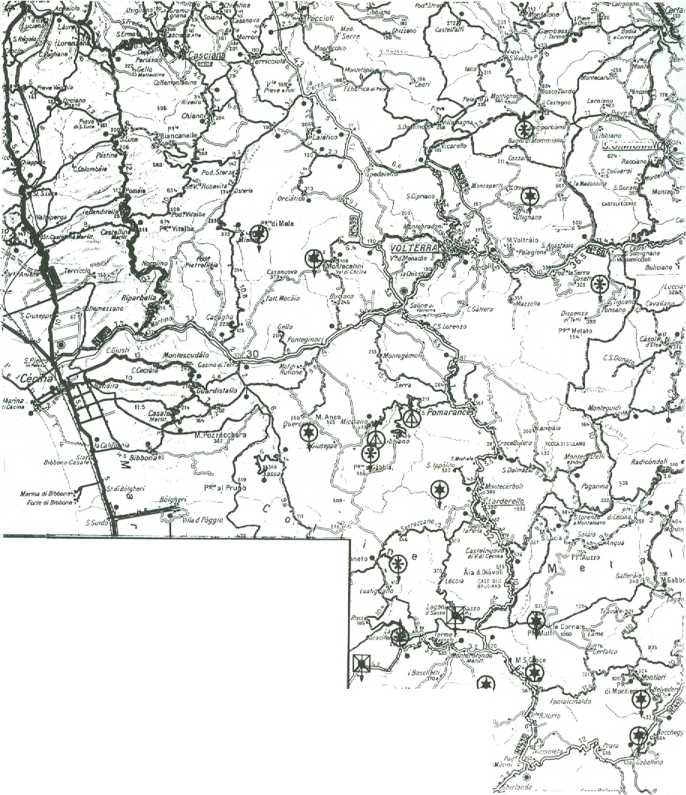

PANORAMA MINERARIO DEL TERRITORIO VOLTERRANO ALLA METÀ DEL XVII SECOLO

a cura dei Dott. ANGELO MARRUCCI

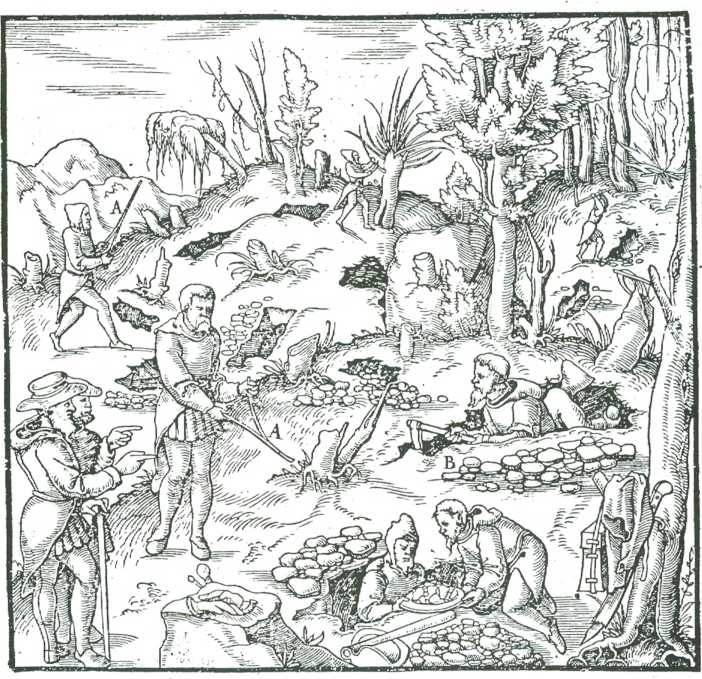

Fin dalla più remota antichità protostorica il Volterrano è sempre stato conosciuto come un territorio ricco di risorse naturali e, come tale, continuamente frequentato e lungamente investigato col preciso scopo di ricercarne e coltivarne gli svariati giacimenti minerari, di sfruttarne le diffuse acque minerali e terapeutiche o, più semplicemente, per tentare di comprendere, studiare e descrivere i suggestivi e inconsueti fenomeni naturali (soffioni, bulicami, putizze , lagoni ecc.) che in esso si riscontrano.

La storia economica legata allo sfruttamento medievale delle risorse minerarie del Volterrano – specialmente per quanto riguarda lo zolfo, l’allume e il vetriolo – è stata, com’è noto, ampiamente ricostruita e documentata da Fiumi (1) il quale ha così permesso di valutare e di determinare con maggior precisione il ruolo fondamentale svolto dall’estrazione e dal commercio di queste materie prime (alle quali bisogna aggiungere il salgemma) nell’economia della zona durante tutto il Medioevo.

Le numerosissime evidenze naturalistiche e minerarie del Volterrano hanno quindi sempre esercitato indiscutibili e rilevanti motivi d’interesse sia, ovviamente, in vista di un loro potenziale sfruttamento economico (2) , sia, ed è ciò che qui ci interessa, sotto l’aspetto della descrizione e dell’enumerazione fenomenologica delle più svariate manifestazioni e produzioni naturali.

A testimonianza di questo aspetto documentario-memorialistico sull’area in esame sta tutta la serie di relazioni redatte .sempre più frequentemente a partire dalla metà del Quattrocento, da viaggiatori, storici, geografi, ufficiali e naturalisti allo scopo di evidenziare, illustrare e valorizzare questo non comune patrimonio di risorse e nel preciso intento sia di incoraggiarne o svilupparne lo sfruttamento sia di indicare, emblematicamente, le vestigia e le tracce delle più antiche attività a tale fine intraprese.

A quanto risulta, la prima di queste relazioni (a noi purtroppo non pervenuta) fu compilata dall’artista volterrano Zaccaria Zacchi (1474-1544) che “descrisse tutto quello che gli venne osservato, non tanto dei residui e artefatti della bella Antichità, quanto ancora le produzioni naturali più ragguardevoli, come acque minerali, miniere, pietre ecc. Il P. Leandro Alberti e il P.Giovannelli hanno veduto questa descrizione manoscritta e ne hanno pubblicato un miserabile compendio, dal quale si viene in cognizione che essa doveva esser bellissima e di somma importanza. Ella non è giammai pubblicata colle stampe, anziché non si sa più dov’ella sia’’ (3). Purtroppo, tutte le ricerche svolte a più riprese nel corso del tempo per rintracciare il documento (a Volterra, a Firenze, a Bologna) sono sempre risultate vane (4), facendo così temere seriamente che esso debba ormai considerarsi, salvo imprevisti, irrimediabilmente perduto. E non si tratta certo di una perdita da poco se pensiamo, per contrasto, che gli analoghi scritti successivi di Leandro Alberti (5) e di Mario Giovannelli (6) parvero al Targioni Tozzetti solo “un miserabile compendio” di quel prezioso originale. In realtà la descrizione data da Leandro Alberti del territorio volterrano, benché forzatamente sintetica (in quanto inserita in un’opera di carattere generale sull’Italia) possiede un duplice motivo di interesse poiché oltre al suo intrinseco valore documentario può forse permetterci di immaginare, seppure a grandi linee, quale doveva essere lo schema di base che ordinava lo scritto di Zaccaria Zacchi: inizialmente la Descrittione di tutta Italia (1550) illustra, procedendo in senso orario, gli immediati dintorni di Volterra (Montebradoni, Portone, Ulimeto, Monte Nero, Monte Voltraio) per poi dirigere l’attenzione verso i borghi sparsi nel territorio a Sud della città, il più ricco di risorse minerarie e di produzioni naturali (Saline, Pomarance, Libbiano, Monterufoli, Montecerboli, Castelnuovo, Leccia, i vari Bagni, Monterotondo, Lustignano). Da qui in avanti, però, la decrizione perde un ordine logico preciso, una direzione di marcia chiara e preordinata; si passa infatti da Spicchiaiola a Silano a S.Dalmazio per poi tornare indietro verso Casole d’Elsa, Mazzolla e Roncolla. Di tutti luoghi citati vengono menzionate le peculiarità naturalistiche o minerarie dedicando solo brevissimi accenni alle attività estrattive eventualmente in atto o alle tracce dei lavori antichi. In altre parole siamo di fronte ad una panoramica del territorio realmente “a volo d’uccello“ che però serve, nonostante tutto, a “fotografare11 quali erano lo stato delle conoscenze sulle produzioni naturali del Volterrano e la situazione del loro sfruttamento alla metà del Cinquecento.

Ad arricchire il quadro di queste descrizioni cinquecentesche contribuisce poi un altro documento, stavolta manoscritto: si tratta di una relazione stilata nel 1580 dal Capitano Giovanni Rondinelli e diretta al Granduca di Toscana Francesco de’ Medici (7). In questo rapporto, dopo un’introduzione di carattere storico-geografico relativa a Volterra, dopo aver trattato brevemente della situazione idrica del capoluogo e del territorio e dopo aver descritto le possenti mura volterrane, l’Autore passa ad illustrare la condizione attuale (numero dei fuochi,situazione economica, caratteri produttivi peculiari) dei vari borghi del circondario. È a questo punto che Rondinelli inizia la vera e propria enumerazione delle varie “doti, virtù e ricchezze” del territorio volterrano applicando a tale scopo uno schema tematico- gerarchico che da questo momento in poi è stato spesso adottato da quanti si sono occupati in seguito della questione e che è strutturato in base al seguente criterio ordinatore: miniere d’oro, miniere d’argento, miniere di rame, calcedoni e diaspri, travertini e marmi (broccatelli), sale, allume, vetriolo, zolfi gialli e neri, bagni e lagoni.

Dopo questi due casi, il Cinquecento fornisce la sua ultima trattazione illustrativa del Volterrano con l’ottavo libro della Storia dell’antichissima città di Volterra del volterrano Lodovico Falconcini (1524-1602). In quest’opera, scritta in latino nel 1589 e stampata (tradotta con testo originale a fronte) solamente nel 1876 (8), l’Autore passa tra l’altro in rassegna tutte le località rilevanti sotto l’aspetto storico e naturalistico riportando osservazioni e notizie di grande interesse e offrendo talora al lettore preziose annotazioni e particolari del tutto inediti, come nel caso, ad esempio, delle miniere di Montecastelli e di Querceto o dei Bagni di S.Michele delle Formiche presso Montecerboli.Per comodità del lettore diamo di seguito l’elenco delle località illustrate dal Falconcini ,avendo cura di evidenziare graficamente in corsivo quelle su cui si soffermò maggiormente l’attenzione dell’Autore: Monte Nero, Cozzano, Pignano, Berignone, Pomarance, S.Michele delle Formiche, Montecerboli, Morba, Castelnuovo, Sasso, Lustignano, Leccia, Serrazzano, Libbiano, Micciano, Monterufoli, Montegemoli, Querceto, Montecastelli, Silano, S.Dalmazio, Radicondoli, Montecatini, Buriano, Miemo.

Per quanto riguarda il secolo successivo preferiamo sorvolare sulla già citata Cronistoria di Mario Giovannelli, pubblicata nel 1613, in quanto altro non può essere considerata che una copia piuttosto fedele della già ricordata descrizione di Leandro Alberti.

In verità, sebbene la storia mineraria del Volterrano durante il Seicento non sia molto conosciuta, appare chiaro, come vedremo, che le attività estrattive e commerciali legate alle risorse del sottosuolo dovevano stagnare ancora nello stato di crisi e di abbandono in cui erano venute a trovarsi sempre più nel corso del secolo precedente. Dal 1472 agli ultimi decenni del ’500 la società e l’economia del Volterrano subirono infatti una profonda trasformazione dovuta, tra l’altro, sia alla forzata integrazione politicoistituzionale nello stato fiorentino che alla prolungata fase di progressiva specializzazione che dalla fine del Quattrocento sembra caratterizzare l’economia toscana.

Per quanto ci riguarda direttamente, queste nuove condizioni economico-sociali di necesario riassestamento dei vari settori produttivi segnarono il marcato declino delle attività connesse allo sfruttamento delle risorse minerarie del Volterrano: il commercio dei prodotti minerari del territorio (nella fattispecie il vetriolo e lo zolfo) venne meno, la scoperta dell’allume si rivelò illusoria, mentre l’unica eccezione di tutto rilievo in questo caso di generale abbandono fu rappresentata dall’estrazione del salgemma la cui “industria1‘ conobbe un’interessante continuità produttiva. A questa generalizzata crisi delle attività minerarie della zona si accompagnò inoltre una decisa accentuazione del carattere agricolo dell’economia volterrana e una decisa espansione delle grandi proprietà terriere. (9)

Nel settore minerario questa generale linea di tendenza negativa si protrasse anche nel Seicento, periodo durante il quale la forte contrazione subita dai settori estrattivi (e alla quale certo non fu estranea la terribile pestilenza del 1630) condusse al conseguente ristagno generalizzato o, nella maggior parte dei casi, addirittura alla completa cessazione di questi generi di attività economiche.

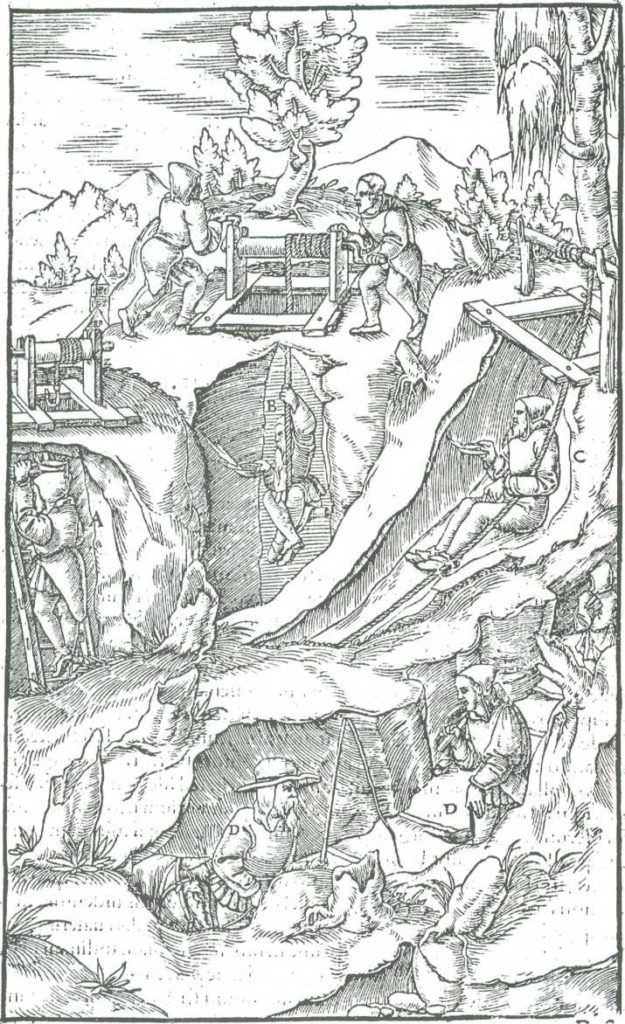

Per quanto riguarda ad esempio l’estrazione del rame sappiamo che sia le celeberi miniere di Montecatini Val di Cecina che quelle di Montecastelli dopo il 1630 cessarono la propria attività fino al 1636 quando uno sfortunato tentativo di ripresa dei lavori attuato a Montecatini determinò la chiusura di entrambe le miniere per tutto il secolo. Analogamente, è noto che anche le meno importanti “ramiere” di Montecerboli restarono abbandonate durante tutto il Seicento e che, nella zona, analogo destino toccò pure a tutti i giacimenti fino ad allora più o meno sfruttati di minerali metalliferi. Fortunatamente ad aiutare lo storico e l’economista nello studio e nella ricostruzione di questo aspetto della realtà economica locale seicentesca, esiste presso la Biblioteca Guarnacci di Volterra una relazione manoscritta (10) compilata intorno alla metà del Seicento dal volterrano Raffaello Maffei (1605-1673), Provveditore dei sali e della Fortezza (11). Si tratta di una descrizione abbastanza accurata, e per certi versi originale e dettagliata, relativa alle cose notevoli del Volterrano, alle ricchezze del suo sottosuolo e alle antiche vestigia, ancora visibili, che dallo sfruttamento di quelle notevoli risorse avevano tratto origine.

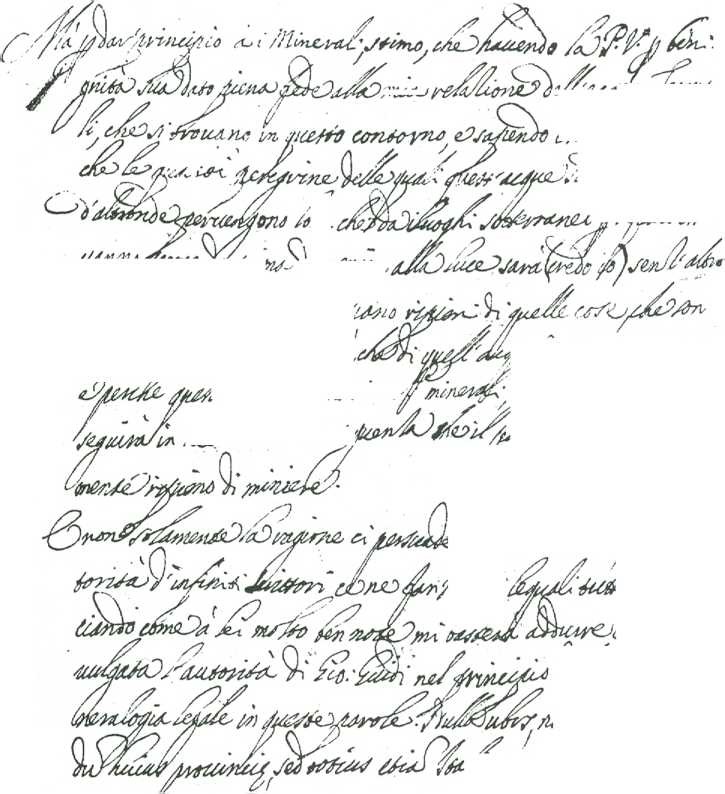

Dal punto di vista morfologico il mano

scritto si compone di un fascicolo di 13 carte numerate; il testo è incompiuto

e dalle note apposte successivamente sul foglio di guardia che contiene il

fascicolo si rileva che lo scritto era diretto a un religioso. Circa la

datazione essa è sicuramente posteriore al 1625, anno di pubblicazione del De

Mineralibus del volterrano Giovanni Guidi, di cui si trova preciso

riferimento nel testo.

L’argomento della relazione è chiaramente espresso nel titolo conferitogli in seguito: Discorso sopra i residui d’antichità di Volterra. Bagni e acque termali. Saline e acque salse. Minerali, e risulta così ripartito:

- antichità volterrane: cc. 1r – 4r;

- bagni e acque termali: cc. 4v – 8v;

- saline e acque salse: cc. 8v – 10v;

- minerali: cc. 10v – 13v (incompiuto).

Per quanto riguarda l’aspetto che qui ci interessa fermeremo pertanto l’attenzione sull’ultima parte, intitolata,.appunto, De i Minerali; essa risulta infatti molto interessante sia perché tra le varie sezioni del Discorso del Maffei è senza dubbio la meno conosciuta e la meno citata sia perché rispetto alle altre relazioni (precedenti, coeve o anche successive) di analogo argomento appare in alcuni casi più precisa, più dettagliata e più informata, quindi per noi più utile.

In particolare i punti di novità e di originalità che vi si riscontrano si possono così riassumere:

- la notizia, citata poi da Fiumi (12), che immediatamente sotto la rupe su cui sorge il castello di Fosini, ovvero lungo il Botro Ripenti o Riponti (un piccolo tributario del Pavone) si ebbero anticamente escavazioni di oro. Anche se quasi certamente si trattò di galena argentifera (o meglio, di tetraedrite) tutto ciò appare confermato dal fatto che all’epoca del Maffei le tracce di quell’attività erano ancora riconoscibili sul terreno e che un pezzetto di quel minerale “purgato dal fuoco” era stato lì rinvenuto pochi anni prima. In questo caso, a differenza di quanto accade quasi inevitabilmente in questo genere di relazioni, il Maffei offre un’informazione topograficamente precisa su un lavoro minerario fino ad allora trascurato dai cronisti;

- la testimonianza di antichi lavori intrapresi presso il Monte S.Croce dove analoghe escavazioni di oro e di argento, sebbene citate di sfuggita, appaiono qui finalmente segnalate. La notizia è interessante poiché in precedenza questa località non veniva di solito menzionata nelle trattazioni del genere, sebbene fosse noto che in passato vi erano state svolte ricerche ed attività estrattive (13). Dal Maffei giunge dunque la conferma dell’antichità dei lavori e la testimonianza che ai suoi tempi la “cava” era in attività;

- la suggestiva e prolungata descrizione incentrata sulla riscoperta delle miniere di rame presso Prata, in luogo detto allora Piano di Siedi;

- la conferma che durante il Seicento le miniere di rame attivate nel secolo precedente presso Montecerboli, in luogo detto le Maltagliate, versavano nel più completo stato di abbandono(14);

- la segnalazione di antiche ricerche di rame intraprese sul Poggio di M/emo(15);

- la notizia dell’esistenza di una miniera di piombo presso Montecerboli in luogo detto Botro a Tracolle, dove erano ancora visibili i resti dell’edificio ad essa attiguo e dove si riscontravano abbondanti testimonianze che almeno la prima fusione del minerale doveva avvenire sul luogo;

- una brevissima ma preziosa illustrazione qualitativa delle cave di vetriolo presso Libbiano (in luoghi detti La Giunca e Tigugnano) e la segnalazione di analoghi lavori condotti a Porciniano (16) e alla Striscia (17).

- la generale conferma che alla metà del ’600, tranne le poche eccezioni legate all’estrazione del vetriolo (a Monterotondo M.mo e alla Striscia) e alla produzione del salgemma, l’attività mineraria nel Volterrano versava nel più completo abbandono e che l’estrazione e il commercio dei minerali metallici erano praticamente fermi.

Per tutti questi motivi riteniamo opportuno proporre all’attenzione e alla conoscenza dei lettori questo breve documento che aiuta in qualche modo a far luce su un aspetto molto importante ma non completamente conosciuto della storia economica del Volterrano durante il XVII secolo e che contribuisce, nel suo piccolo, a far meglio comprendere l’evoluzione storica e topografica delle attività estrattive legate ad alcune risorse minerarie del nostro territorio.

Angelo MARRUCCI

R. MAFFEI – Discorso sopra i residui d’antichità di Volterra.

Bagni e acque termali. Saline e acque salse. Minerali, metà sec.XVII. Volterra, Biblioteca Guarnacci, Ms.5819 (Lll.5.2)

De i Minerali

Ma per dar principio a i Minerali stimo che havendo la P.V. per benignità sua dato piena fede alla mia relazione dell’acque termali che si trovano in questo contorno e sapendo essa molto bene che le qualità peregrine delle quali quest’acque son dotate non d’altronde pervengano loro che da luoghi sotteranei per i quali esse vanno scorrendo prima di venire alla luce, sarà (credo io) senz’altro persuasa che i medesimi luoghi siano ripieni di quelle cose che son atte a contribuire le virtù che di quell’acque si raccontano, e perché queste sono ordinariamente minerali e mezze minerali ne seguirà in necessaria conseguenza che il paese sia abondantemente ripieno di miniere.

E non solamente la ragione ci persuade quanto io le dico, ma le autorità d’infiniti scrittori ce ne fan certi, le quali tutte tralasciando come a Lei molto ben note, mi basterà addurre come men vulgata l’autorità di Gio. Guidi nel principio della sua Mineralogia Legale in queste parole: nulla Urbs, nullave ditio, ne dum huius Provin- ciae, sed totius etiam Italiae, tot tantisque regalibus naturae, ac Dei Optimi Maximi donis abundet, quemadmodum territorium Urbis Volaterrarum constat. Nam praeter Salinarum numerum, et facunditatem adsunt Auri, Argenti, Lapillorum, adsunt AEris, adsunt Aluminis, Sulphuris, Vitreoli, Ferri, Plumbi, Stamni et aliorum fere omnium Mineralium, ita peremnes venae, ut nullus in hac ditione mons emineat, nullus quamvis humilis coll is appareat, qui non aliquam metallicam Venam in sinu eius contineat, atque abscondat (*)•

Ma è superfluo affaticarsi con le ragioni e con le autorità di provare quello che si vede chiaro dall’evidenza del fatto poiché di tutte le sopradette cose l’esperienza ci ammaestra e l’occhio ne è oculato testimonio.

E per dar principio dalle miniere dell’argento e dell’oro dico che se bene non sono state queste ne tempi moderni esercitate, tuttavia e dalle scritture e dalle tradizioni e dalle vestigie di quegli edifizi e dalle cave si viene in cognizione che nel Monte della Nera vicino alla Città tre miglia vi è la vena dell’oro. Similmente in un Monte vicino al Castello di Querceto vicino a qui nove miglia ve n’è un altra vena e si vede esserci stato cavato.Nella Contea di Fosini di questa Diocesi non solo si vede esserci una simil cava in luogo che si chiama Botro Ripenti, ma poch’anni sono un contadino del luogo s’abbatté a trovarne un pezzetto purgato dal fuoco, il che dà chiaro indizio esser già la detta cava stata esercitata. Ma più chiare se ne vedono le vestigie nel territorio di Gerfalco di questo Vescovado, dove in un Monte detto di S.Croce vi sono di presente diverse buche donde si cava la miniera dell’oro e dell’argento, ed io ho veduto alcuni istrumenti antichi di locazioni fatte di beni di questo luogo da i Vescovi di Volterra cum Aurifodinis et Argentifodinis. Né solo delle cave predette trovo riscontri molto chiari, na apparisce in uno istrumento del 13 di settembre 1277 che Messer Tolomeo Tolomei rinunzia a Messer Ranieri Vescovo di Volterra le cave d’Argento di Montieri; anzi che nel 1257 si trova che il Vescovo Galgano II, come dice il Giovannelli, concede a Guido Tolomei licenza di batter moneta nel Comune di Montieri. Apparisce ancora un indulto di Carlo IV Imperatore dato in Pisa (s’io non ho male inetso) sotto il dì 22 maggio 1355 dove esenta Filippo Vescovo di Volterra dal pagamento di 60 marche d’Argento per esser mancate le miniere di Montieri, mediante la peste e la guerra. Queste cave d’Argento in Montieri furono molto famose e furono ritrovate da alcuni de Tolomei Gentil huomini Senesi l’anno 1175 nel tempo apunto che viveva S.Galgano e tuttavia si vedono dette cave et il paese all’intorno pieno di loppe e ceneracci. Ma più cospicue sono le cave del Rame delle quali la più moderna è quella di M.Catini fatta aprire et esercitare fino l’anno 1580 dalla felice memoria del Gran Duca Francesco e poi tralasciata alla sua morte per essersi gl’altri Principi successori più applicati ad altre gloriose imprese. Questa miniera s’estende per lungo tratto sotto le radici d’alti Monti per la schena de quali si vedono molte buche che servivano per l’esalazione de fiati e vi sono diverse caverne più basse per le quali si dava l’esito all’acque. Ma la cava reale ha un ampia bocca in hoggi tutta ripiena d’acqua poiché si può credere che gl’esiti per i quali si smaltisca siano otturati.

Nel territorio di Monte Rotondo di questa Diocesi vi sono pozzi molto spessi e di quivi ancora fu già cavato il Rame vedendovisi gran quantità di loppe e di Marcassite con segni evidenti della miniera.

Ma sopramodo meravigliose sono le cave del rame nel territorio di Prata anch’egli sottoposto in spirituale a questo Vescovo, ma in temporale territorio senese, dove nel luogo che si chiama piano di Sierli sono quelle famose miniere dette Porta di ferro dalle quali si cavava il Rame con un poco d’Argento e da persona che l’ha riconosciute d’ordine del Serenissimo principe Mattias mi vie referto che entrato egli con sei huomini per li Cavi Reali e per gl’altri minori e camminando per le viscere della terra e talvolta andando carpone e passando molti pericoli d’animali sotterranei e d’acque freddissime e correnti, videro esserci quasi un labirinto di strade e stradelle che dura quasi due miglia senza però potere andare in ogni luogo perché molti viali sono ricoperti dalle rovine. Trovorono ivi la miniera del rame con i suoi filoni e più di 300 pozzi i quali vanno a ferire i Cavi ma per lo più guasti e rovinati et i Cavi medesimi sono grandissimi stanzoni e di vastezza così mostruosa che sarebbe incredibile il dire la loro vastità. Sono ancora le cave del Rame vicino al Castello di Monte Cerbero et a i lagoni grandi de i quali ho fatto menzione et il luogo si dice le Maltagliate. Quivi oltre alla bocca della Cava si vedono diversi pozzi per l’esito dell’aria, onde si conosce essere state per lungo tempo esercitate et a i nostri tempi hanno quei paesani trovati sotto terra grossi pani di Rame lavorato et uno tra gl’altri ne venderono più di venti scudi.

A Miemo luogo parimente di questo territorio in un poggio che si dice il poggio di Miemo sono pur anche le Cave del Rame e tuttavia vi si trovano da quei del luogo dei pezzetti di Rame purgato siche si vede essere state ancor’queste alcune volte esercitate.

Il Piombo trovo essere stato cavato in due luoghi: l’uno a Monte Cerbero luogo detto il botro a Tracolle, e trovo essere stata questa miniera esercitata dalla famiglia de Broccardi circa l’anno 1560, ma in hoggi l’edifizio è rovinato e solo se ne vedono le vestigie e quivi all’intorno quantità di ceneracci; l’altro è nel Comune di Monte Rotondo, ma di questo ne ho poca cognizione.

Delle Cave del ferro non ho notizia se non d’una nel Comune di Castel Nuovo a canto al fiume Pavone, ma non son ben certificato se quivi fusse la miniera o seppure la portassero d’altrove a quocere perché quei Paesani non ne mostrano vestigia. Si vede ben chiaro che quivi era il forno dove il ferro si purgava vedendovisi all’intorno quantità grande di loppe e di purgami.

Vengo adesso alle Cave deH’Allume delle quali una ne è

vicina ai sopradetto luogo ove ho detto che si purgava il ferro e

vi si vedono tuttavia quattro fornelli murati per servizio d’essa fabrica d’Allume et ivi contiguo in un picciolo monticello vi son molte buche profonde donde si cavava la terra alluminosa, e queste Cave furono esercitate dalla famiglia de Pallini di Castel Nuovo circa l’anno 1570.

Nel Comune del Sasso vi sono quelle Cave d’Allume memorabili per haver dato causa alla guerra di Volterra et alla perdita della sua libertà l’anno 1472. Erano queste fertilissime vedendovisi grandissimi residui di fornelli e d’habitazioni e molti monacelli di terra colata.

A Monte Rotondo vi è una bella Cava d’Allume la quale fu dismessa quando Ariadeno Barbarossa famoso Console Turco prese a infestare i nostri mari perché allora restò interrotto l’esito della mercanzia, tanto più essendo occorse in quei tempi le guerre di Siena mediante le quali hebbero queste miniere l’ultimo tracollo. Parimente in detto territorio vi è un altra bella miniera d’Allume dove il Botro della Dirutta mette nel fiume Risecco da una parte del Monte Leo luogo detto la Maionica, e questa cava fu esercitata lungo tempo, ma poi tralasciata per interesse delle Cave della Tolfa nello stato della Chiesa.

Non meno è abondante questo territorio di Vetriolo perché una miniera se ne trova nel Comune del Sasso vicino al Castello un quarto di miglio, ma in hoggi le buche sono ripiene e più non s’esercitano. Nel Comune di Libbiano v’erano due cave di Vetriolo: l’una si dice la Giunca, e vi si vedono ancora i fondamenti dell’edifizio e due profondissime buche dalle quali si cavava la terra; l’altra pure in detto Comune chiamata le Cave di Tigugnano, e di questa ho una memoria nella quale si dice che queste cave fossero molto migliori che quelle dette di sopra della Giunca perché in queste l’acqua non dava impedimento e la terra era migliore facendovisi il Vetriolo senza ferro oltre all’essere il paese più comodo per la terra e per le legna e la terra medesima più feconda di miniera questa che quella.

A Monte Rotondo vi sono due Cave di Vetriolo le quali si sono esercitate a i tempi nostri et anco in parte s’esercitano al presente da i Baldassarrini di quel luogo; l’una per essere assai attaccata all’allume et al solfo fa molta feccia, ma col fuoco si purga e se ne fa buon Vetriolo. L’altra pure in detto Comune luogo detto il Lago partecipa anche essa un poco di solfo; cavasi in terra e non in Marcassita et è stimato questo Vetriolo molto buono per la tinta della seta perché è dolce al pari d’ogn’altro.

A Serrazzano ancora sono simili Cave ma non s’ha memoria quando sono state esercitate.

A Porcignano villa cinque miglia di qui lontano ve ne sono cave molto buone le quali à tempi nostri sono state esercitate da Gentil huomini di questa Città ma poi tralasciate perché la fertitilità e la bontà di quelle della Sdriscia l’ha superate. Queste dunque della Sdriscia che sono nel Vescovado di Volterra ma nel Contado di Firenze sono le più famose et esercitate e che tuttavia s’esercitano con frutto et utile grande, e se bene da parecchi anni indietro erano in disastro furono.poi mediante l’industria e la diligenza de Sig.ri Attavanti di Firenze rimesase in stato florido nel quale si mantengono ancora con fabricare quantità grande di Vetriolo.

Havendo io de sali parlato altra volta restami solamente a dire circa la miniera di zolfo. Di questo se ne trovano di due sorte cioè il nero et il giallo. Il nero non è punto inferiore al giallo nelle sue qualità et di questo se ne trova assai nel contado di Libbiano et in particolare in una possessione che si chiama Fonte Bagni et si trova in miniera pura che per lo più ha poco bisogno d’esser purgata dal fuoco. Furono queste miniere di zolfo esercitate già dalla famiglia de Guidi di questa Città i quali ne traevano buon profitto, ma in hoggi…

NOTE BIBLIOGRAFICHE

- E.FIUMI – L’utilizzazione dei lagoni boraciferi della Toscana nell’industria medievale. Firenze, Dott. Carlo Cya, 1943.

- Cfr. anche A.MENICONI – Studi antichi e recenti sulle miniere medievali in Toscana: alcune considerazioni, in: “Ricerche Storiche”, anno XIV, n.1, gennaio-aprile 1984, pp.203-226.

- G.TARGIONI TOZZETTI – Relazioni d’alcuni viaggi fatti in diverse parti della Toscana. 2.ed., Firenze, Stamperia Granducale, t.lll, 1769, p.104.

- Cfr. in proposito R.S.MAFFEI – Di Zaccaria Zacchi pittore e scultore volterrano (1474-1544). Volterra, Sborgi, 1905, p.17.

- L.ALBERTI – Descrittione di tutta Italia. In Bologna, per Anseimo Giaccarelli, 1550 (territorio volterrano: cc. 49r-51v).

- M.GIOVANNELLI – Cronistoria dell’antichità e nobiltà di Volterra. In Pisa, appresso Giouanni Fontani, 1613 (territorio volterrano: pp. 59-67).

- Descrizione dell’antica e nobile città di Volterra fatta da Giovanni Rondinelli Capitano l’anno 1580. Volterra, Biblioteca Guarnacci, Ms.8467 (LXII.7.16).

- L.FALCONCINI – Storia dell’antichissima città di Volterra. Scritta latinamente da Lodovico Falconcini e voltata in italiano dal Sac.Berardo Berardi. Firenze- Volterra, Sborgi, 1876 (territorio volterrano: pp.539-597).

- cfr. A.K.ISAACS – Volterra nel Cinquecento: alcune prospettive di ricerca, in: “Bollettino storico pisano”, anno LVIII, 1989, pp.189-205.

- R.MAFFEI – Discorso sopra i residui d’antichità di Volterra. Bagni e acque termali. Saline e acque salse. Minerali, metà sec. XVII. Volterra. Biblioteca Guarnacci, Ms.5819 (Lll.5.2).

- Per la vita e le opere del Provveditore Raffaello Maffei cfr. R.S.MAFFEI – Vita di Raffaello Maffei. In: Storia volterrana del Provv. Raffaello Maffei, a cura di Annibaie Cinci. Volterra, Sborgi, 1887, pp. VII-LX.

- E.FIUMI, op. cit., p.71.

- Cfr. B.LOTTI – Descrizione geologico-mineraria dei dintorni di Massa Marittima in Toscana. Mem. Descr. Carta Geol. d’lt.,vol.VIII, Roma, 1893, pp.114-115 e id. – Geologia della Toscana. Mem. Descr. Carta Geol. d’lt., vol. XIII, Roma, 1910, pp.334-335.

- Cfr. in proposito A.MARRÙCCI – Le miniere di rame del Podere ‘‘La Corte”, in: “La Comunità di Pomarance”, anno III, 1989, n.2, pp.10-13.

- Si veda anche M.BOCCI – Curiosità storicominerarie del circondario di Volterra, in: “Volterra”, anno VI, n.12, dicembre 1967, pp.20-22.

- Cfr. in proposito G.BATISTINI – / vetrioli nelle zone del volterrano, in: “Rassegna Volterrana”, LXIII-LIV, 1987-1988, pp.3-19.

- Sulle cave della Striscia si veda G. TARGIONI TOZZETTI, op. cit., pp.112-117 e S.ISOLANI – Storia politica e religiosa dell’antica comunità di Montigno- so Valdelsa. Volterra, Tip. Carnieri, 1919, pp.120-123. *) I.GUIDI – De Mineralibus. Venetiis, apud Thomam Ballionum, MDCXXV, p.1

Articolo tratto da “La Comunità di Pomarance”.