Il presente articolo è tratto dal lavoro svolto dagli studenti Rodolfo BERTOLI, Alberto BOCELLI, Massimo DELL’AIUTO, Benedetto ROVENTINI, per sostenere l’esame di Restauro dei Monumenti, corso del Prof. ROCCHI (Assistente Arch. NEGRI) alla facoltà di Architettura dell’Università di Firenze.

I disegni qui riprodotti sono stati rielaborati o fatti appositamente per il presente articolo allo scopo di una più facile comprensione anche per il lettore meno competente da Rodolfo BERTOLI.

INTRODUZIONE

Il fabbricato delle “Peschiere”, è collocato nelle vicinanze della cittadina di Pomarance, nella zona a Sud della provincia di Pisa compresa nell’area delle “Colline Metallifere” e caratterizzata dalla presenza dei “Soffioni” di Larderello (emanazioni di vapore acqueo ad alta temperatura a pressione naturale o provocate mediante trivellazioni contenenti discrete quantità di sali boraciferi).

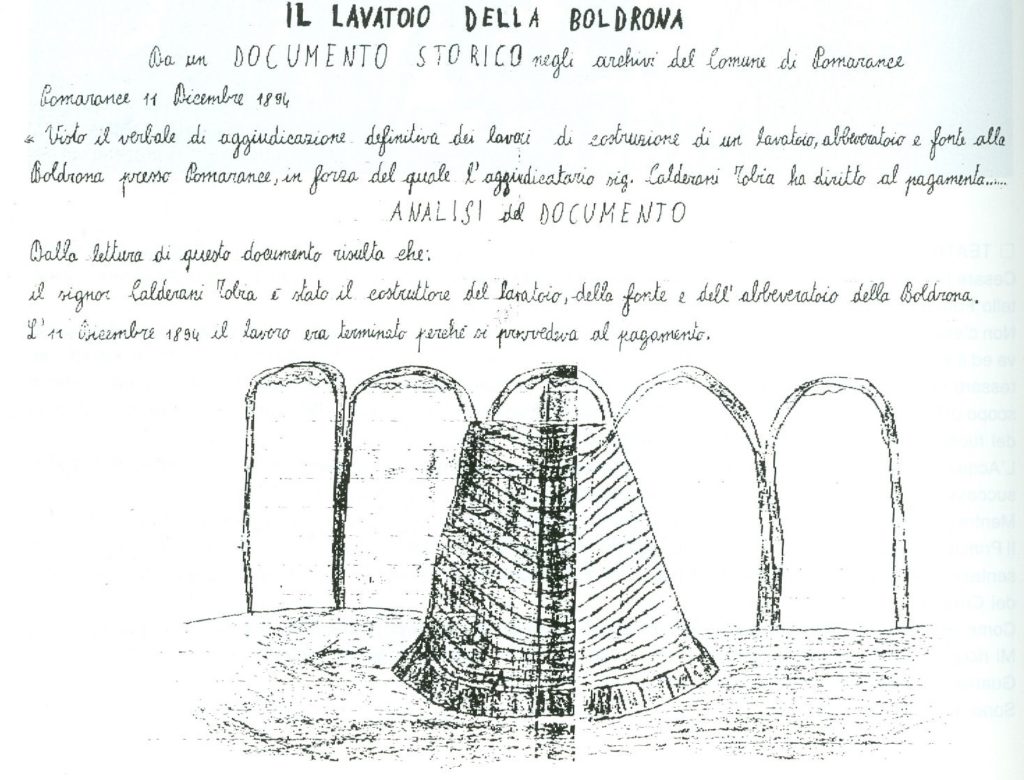

Il teritorio di Pomarance è interessato da una fitta rete di corsi di acqua ed è ricco di fonti naturali di acqua potabile, geologicamente è caratterizzato da formazioni marine del pliocene inferiore-medio con presenza di calcari detritico-organogeni, arenarie e sabbie con fossili marini. Pomarance è situata in una zona della Toscana particolarmente decentrata rispetto ai centri maggiori, lungo la Strada Statale n° 439 ’Sarzanese-Val d’Era’. Le “Peschiere” sono raggiungibili percorrendo tale strada in direzione Nord-Sud e superato il centro abitato, prendendo il bivio a destra posto al Km 115,1. Percorso un breve tratto di strada sterrata giungiamo al fabbricato interessato, facilmente riconoscibile dalla presenza di quattro vasche alimentate da una sorgente naturale di acqua potabile.

Il decentramento dai centri urbani più importanti ha causato per Pomarance, da sempre, una certa forma di autonomia economica e politica nella gestione del proprio territorio comunale e la formazione di attività produttive tali da rendere il comune indipendente.

La somma di diversi fattori quali la viabilità, la presenza di acqua, la particolare situazione politico economica creatisi nella prima metà del secolo scorso e la vicinanza di vaste aree boschive, permisero il sorgere di una conceria alle “Peschiere”.

ANALISI STORICA

La concia alle “Peschiere” in Pomarance nasce su di un vecchio manufatto rurale nella prima metà del secolo passato. La situazione politica, sociale ed economica di quel tempo era quella tipica del dopo Napoleone.

L’Europa unita sotto l’impero Napoleonico si vedeva nuovamente divisa dopo il Congresso di Vienna del 1814 secondo il principio della “Legittimità”. Tale principio proposto dal principe Talleyrand della Francia Borbonica indicava una possibile suddivisione del vecchio Continente secondo l’ordine che aveva prima della Rivoluzione Francese, richiamando sui troni perduti i vecchi sovrani e restaurando i vecchi confini.

L’Italia del 1815 dopo la Restaurazione si vedeva così nuovamente suddivisa secondo il principio di legittimità nel Regno di Sardegna, il Regno Lombardo Veneto, il Granducato di Toscana ed altri.

Il Granducato di Toscana fu reso ai Lorena (e per essi a Ferdinando lll° fratello dell’imperatore d’Austria).

“Il Granducato di Toscana potè così godere per lunghi anni di un governo mite

Riesumato il vecchio codice leopoldino che però venne aggiornato, fu dedicata particolare attenzione all’agricoltura che aveva la sua forza nell’istituto della mezzadria, vale a dire il contratto stabilito tra il proprietario di un podere ed il contadino che lo lavora, mediante il quale al momento del raccolto i frutti venivano divisi a metà. La mezzadria rappresentava nella prima metà dell’800 un tipo di rapporto particolarmente civile tra proprietario e contadino”….“venne ripresa la tradizionale opera di bonifica nelle Maremme e nella Val di Chiana”.(1) Perciò “la Toscana rimane l’oasi del liberalismo economico-commerciale in un’Italia ferreamente protezionistica o proibizionista vi si filano e tessono la seta, la lana, il lino, la canapa, il cotone. Vi materia prima, la scorza, per il processo si conciano le pelli; vi si fabbricano vetri di conciatura si lavorano metalli; e cristalli, cappelli di feltro e paglia; i mobili, le porcellane, la carta.”(2) La felice situazione economica e politica in cui si trovava la Toscana ebbe delle ripercussioni sulle economie locali; anche a Pomarance vi furono nuove attività imprenditoriali.

Già dal 1777 ci si rende conto della enorme ricchezza racchiusa nelle viscere del territorio dell’attuale Larderello sotto forma di acido borico contenuto nelle emanazioni di vapore provenienti dal sottosuolo. Nessuno però tenterà di sfruttare quei “tristi e fetidi bulicami”(3), quei lagoni di acqua bollente, da cui fuggono spaventati gli uomini e le bestie fino ad arrivare all’anno 1815, quando abbiamo un primo concreto interessamento a sfruttare in maniera industriale i “Fumacchi”; infine nel 1818 con l’acquisto da parte di Francesco Larderei del terreno ove sono presenti i “Lagoni” inizia una nuova era che porterà a concentrare in questa zona attività uniche al mondo. “Si metterà in moto una macchina che porterà benessere alle popolazioni di queste plaghe della alte valli del fiume Cecina e ove affluiranno anche popolazioni di altri paesi vicini”.(4)

Si arriva così al 29 marzo 1843 allorché: “sentita l’istanza prodotta dal Sig. Cammino Fantacci con la quale fa conoscere che una di lui fabbrica fatta al di lui podere delle Peschiere per uso di concia fu costruita nell’anno 1842 e perciò ai termini della Notificazione della Soprintendenza alle Comunità del Granducato del 1/7/1843 debbino rimanere esenti da Dazio fino all’anno 1852”.(5)

Con le condizioni esistenti all’epoca il Sig. Cammillo Fantacci vide la occasione proquerce, garantivano la reperibilità della

Le Peschiere erano inoltre situate in una zona abbastanza pianeggiante e tramite una fitta rete stradale direttamente collegate al centro urbano ed alla “via da Pomarance a S. Dalmazio” che la relazionava ai territori comunali.

La felice situazione economica, le favorevoli condizioni orografiche e geografiche, la consistenza demografica del comune pomarancino relativamente all’epoca (“nell’anno 1845 la comunità di Pomarance, con gli annessi 5759 abitanti”(6) di cui 2119 nel centro) e la presenza dell’industria boracifera del Larderei permisero l’impianto della nuova attività anche in una zona distante da quelle tradizionali per la lavorazione delle pelli.

Il podere delle Peschiere venne ampliato distinguendo all’interno di esso diverse zone per la lavorazione della pelle ed una zona destinata alla residenza delle famiglie addette alla concia, vedremo meglio più avanti nell’analisi storicomorfologica il funzionamento specifico delle singole parti in rapporto alla produzione.

La restaurazione non accontentò molto la nuova classe emergente dalla rivoluzione, la “Borghesia”. Questa infatti rappresentava di fatto il potere economico e non poteva perciò sopportare il peso di una gestione politica monarchica basata su arcaici rapporti con il latifondo. Occorreva una maggiore elasticità delle leggi e dei confini per permettere un più facile scambio di materie prime o finite.

La situazione era aggravata in Italia, come in altre regioni, dalla presenza di sovrani stranieri che direttamente o indirettamente governavano i diversi “Regni” in cui era stata suddivisa la penisola: si preparavano gli anni del Risorgimento. L’attività della concia continua passando il periodo del Risorgimento, le prime guerre di indipendenza, l’unificazione dell’Italia, l’ultima guerra di indipendenza del 1866 e resiste fino all’avvento della sinistra al governo prima con Depretis, fino al 1887, e successivamente con Crispi. La crisi economica provocata dalla politica espansionistica di questo utimo con le sconfitte riportate in Africa sul finire del 1895, aggravano lo stato dell’economia del giovane Regno d’Italia e “Col deterioramento” di essa “anche la concia delle pelli che si trova in località le Peschiere di Pomarance é costretta a chiudere. Lo stabile costruito da Cammillo Fantacci nell’anno 1842, dopo 53 anni di attività non produce più un reddito che permetta di far fronte al pagamento dell’imposta sui fabbricati ed il discendente Paolo Fantacci si vede, suo malgrado, costretto ad interrompere definitivamente quella iniziativa del suo predecessore.

li 31 dicembre 1895

Il sindaco comunica come Paolo Fantacci in nome proprio per sgravio di imposta sui fabbricati, e quale rappresentante la Ditta Fontani e C. per sgravio di imposta sulla Fiochezza Mobile, abbia domandato a questa Giunta il rilascio di un certificato da cui risulti che col giorno uno dicembre ultimo scorso sia stato definitivamente chiuso lo stabile di proprietà di esso Fantacci e adibito definitivamente ad uso della concia di appartenenza della Ditta di cui sopra. La Giunta riconoscendo come sia la verità quanto si richiede; Acconsente ad unanimità, astenendosi !’Assessore Sig. Cav. Bicocchi quale membro della Commissione liquidatrice della ditta stessa.(7)

Dopo il fallimento della concia il fabbricato subisce un lento abbandono; utilizzato prima come edificio rurale e, successivamente, solo come ricovero di attrezzi e per animali di bassa corte a causa dell’esodo dalla campagna.

Ai giorni nostri l’abbandono ha gravemente compromesso le strutture e perciò la stabilità stessa dell’intero manufatto.

ANALISI CATASTALE

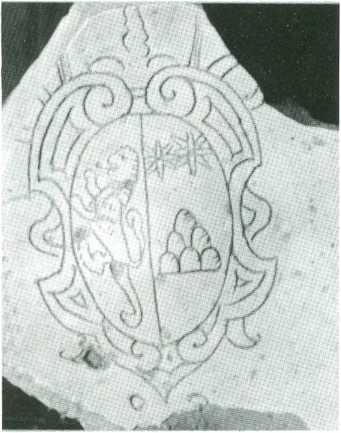

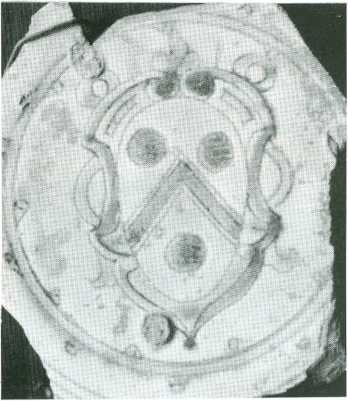

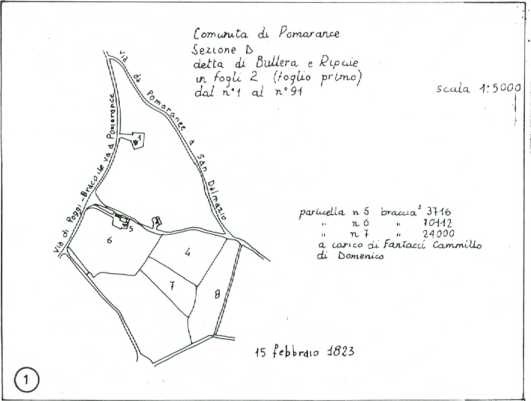

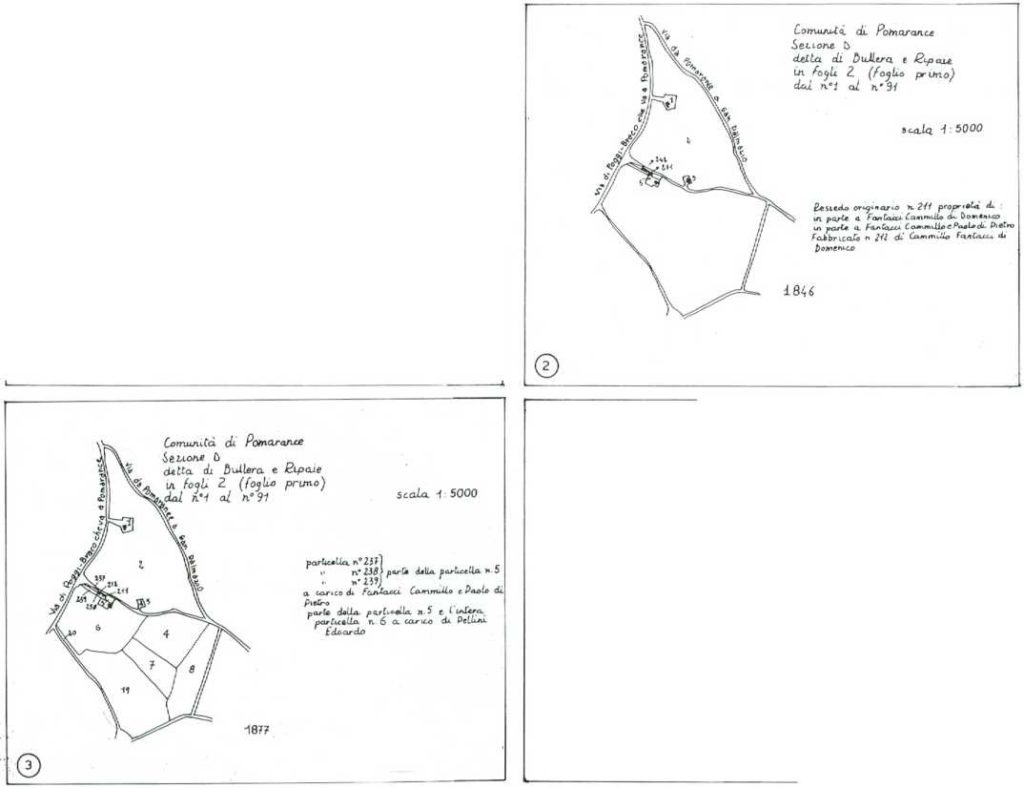

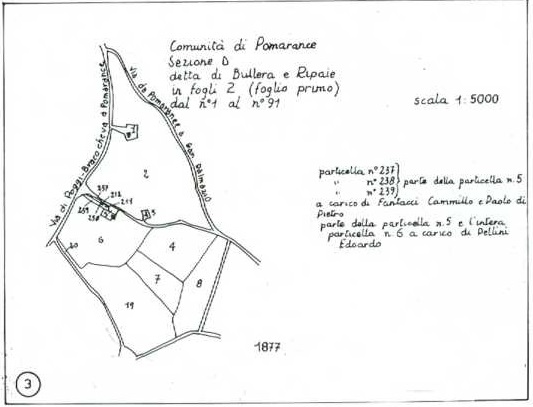

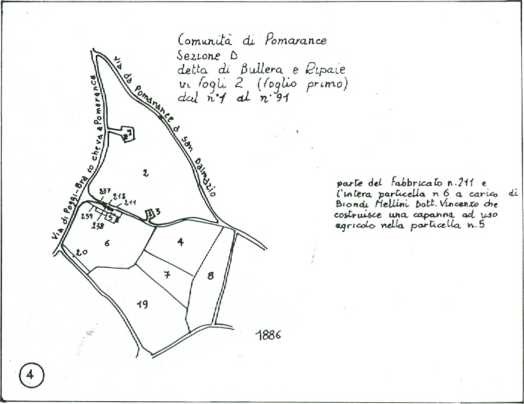

Consultando le mappe del Catasto Leopoldino della Comunità di Pomarance sezione D detta di Bufera e Ripaie’,’ ci è stato possibile risalire al nucleo originario del fabbricato delle Peschiere.

La prima mappa rintracciata, in ordine cronologico, risale al 15 febbraio 1823; all’epoca sui registri veniva annotato che la particella n° 5 di 3716 braccia quadrate (circa 1260 mq.) consistente in una capanna e risiedo e le n° 6 e 7 di complessive 94.112 braccia quadrate (32055 mq.) erano a carico del Sig. Fantacci Cammillo di Domenico.

Non è stato possibile rintracciare delle documentazioni a riguardo della consistenza del risiedo ma, leggendo in scala ci è parso che il nucleo originario fosse formato dal corpo ad Est del complesso architettonico. Tale ipotesi è convalidata da alcune tracce di rifilatura della muratura che fanno pensare ad un rialzamento successivo del piano e conseguentemente della linea di gronda del tetto. Altra osservazione da fare è al riguardo della viabilità che collega la zona con l’attuale S.S. n° 439 Sarzanese Valdera; il collegamento era diretto e passava a ridosso delle Peschiere, dove oggi corre un fosso particolarmente ricco di vegetazione spontanea e delimitato da una parte dallo stesso fabbricato, dall’altra da un argine che per l’abbandono ha subito degli smottamenti. È da rilevare la presenza sull’argine di alcune piante fra cui una quercia secolare.

L’edificio originario aveva su questa strada l’accesso ed alcuni affacci allo stato attuale tamponati.

Nella mappa del 1846 è registrato il frazionamento del resiedo originale a cui è stato attribuito il numero catastale n° 211 e registrato parte al Sig. Fantacci Cammino di Domenico e parte ai Sigg. Cammino e Paolo Fantacci di Pietro. Nella stessa mappa è riscontrabile il nuovo edificio, corrispondente al n° 212, intestato al Sig. Fantacci Cammino di Domenico da lui fatto costruire nel 1842, come si è visto nell’analisi storica ed adibito aH’uso di concia.

Nel 1877 parte della particella n° 5 viene caricata a favore dei Fantacci di contro (Paolo e Cammillo di Petro) e parte di questa con l’intera particella n° 6 a Pellini Odoardo. Nello stesso anno il catasto registra lo scarico dalle proprietà del Sig. Fantacci Cammillo di Domenico ed il relativo carico a favore dei Sigg. Paolo e Cammillo di Pietro Fantacci dei frazionamenti dall’originale particella n° 5 nelle particelle n° 237 (le vasche), n° 238 (particella in un primo momento inedificata fra il fabbricato rurale originario e l’edificio della nuova concia) e la n° 239 (la strada a fianco delle vasche).

Il citato Pellini Odoardo vendette il 30 aprile 1885 la di lui parte del fabbricato n° 211 e la particella n° 6 al Sig. Biondi Meliini Dott. Vincenzo; quest’ultimo costruisce nell’anno successivo una capanna ad uso agricolo nella parte della particella n° 5 di sua proprietà. Un suo discendente Biondi Bartolini Giovanni insieme ad altri non meglio Specificati, acquista nel 1901 le particelle n° 237, 238, 239.

Sono allegati i disegni ricavati dalle menzionate mappe e riportati i dati di carico e scarico delle particelle ripresi dai registri catastali.

LA CONCIA

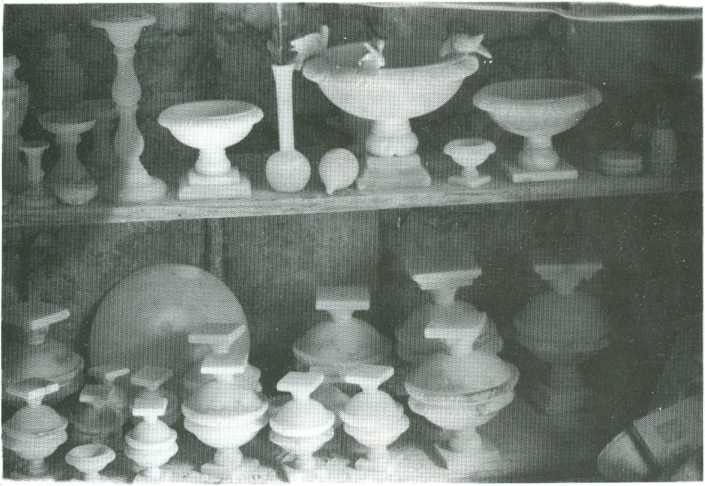

□ La concia è un insieme di trattamenti chimici e meccanici che permettono di trasformare la pelle naturale di numerosi animali in un prodotto robusto e durevole quale è il cuoio, la pelle, le pellicce.

Il processo di concia nel passato, come oggi, avveniva in tre fasi:

- Preparazione della pelle.

- Concia propriamente detta.

- Rifinitura.

Oggi sono soprattutto cambiati i prodotti utilizzati per i vari processi che si sono anche notevolmente accorciati mediante l’utilizzo di appositi macchinari.

Un tempo la preparazione della pelle assumeva tempi e

denominazioni diverse a seconda di come la pelle naturale

giungeva in conceria, abbiamo la MESSA A BAGNO per le pelli fresche, che aveva

lo scopo di eliminare tutte le sostanze estranee, oppure si aveva il RINVENIMENTO

per le pelli secche allo scopo sia di ripulirle, sia di restituire l’acqua

sottratta e renderle più morbide. Entrambe le operazioni venivano compiute nelle

quattro vasche presenti all’esterno delle peschiere, l’acqua di tali vasche

era sottoposta a continuo ricambio grazie alla presenza della fonte naturale.

Le prime due vasche, più piccole, servivano per la “messa a bagno” e talvolta,

adottando appositi coltelli, raschiavano via la carne che era ancora

attaccata, le altre due, di dimensioni più grandi (A), permettevano il

RINVENIMENTO di un numero maggiore di pelli dato il tempo più lungo occorrente

per l’operazione.

Successivamente le pelli venivano raccolte dall’acqua ed inviate attraverso un’apposita apertura nella parte seminterrata del fabbricato dove avveniva il processo di DEPILAZIONE, che veniva compiuto in apposite vasche (B) dette calcinai contenenti bagni di latte di calce, si trattava in genere di tre vasche con bagni sempre più basici, le pelli erano poste in tempi, successivi nelle tre vasche; a questo punto le pelli venivano raschiate allo scopo di togliere i rimanenti peli. La fase successiva era la scarnatura che veniva fatta nell’intento di togliere il carnicchio, dalla parte interna della pelle, ammorbiditosi durante il bagno di calce. (C)

A questo punto le pelli subivano il processo di PURGA e RIGONFIAMENTO effettuati in vasche contenenti bagni acidi (D), venivano tolti così i residui basici della Depilazione ridando porosità e morbidezza alle pelli, tali bagni potevano essere effettuati utilizzando una poltiglia a base di sterco di cane e di piccione.

- Le pelli così preparate sono pronte per la concia propriamente detta, tale processo è oggi effettuato con sostanze chimiche, talvolta anche sintetiche, un tempo invece il prodotto base era la scorza di quercia macinata che, come già detto, era presente in notevoli quantità nei dintorni di Pomarance.

La scorza della quercia contiene dal 6 al 17% di tannino, prodotto conciante conosciuto da secoli, che aveva il vantaggio di poter essere utilizzata allo stato naturale rispetto al castagno che, pur contenente tannino in maggior quantità, necessitava di un processo di distillazione per poterlo estrarre.

Le pelli venivano così messe in apposite fosse (E) alternate con strati di scorza macinata, in maniera che venissero rivestite da uno strato conciante di qualche centimetro; una volta riempita la fossa si aggiungeva acqua fino a sommergerle, in modo da sciogliere la sostanza conciante. Tale operazione avveniva ogni due mesi e, data la relativa quantità di tannino presente nella quercia, il processo completo poteva durare due anni o più.

- Le pelli ancora umide venivano trasportate in appositi locali (F) ben areati ed inchiodate a tavole o telai, quindi appese per la completa asciugatura; a questo punto la pelle era ingrassata e piegata più volte allo scopo di ammorbidirla. Alle Peschiere questi ambienti erano collocati al secondo piano e direttamente collegati col seminterrato in cui avvenivano le operazioni precedentemente descritte. Al primo piano erano collocate le residenze degli addetti alla conceria (G).

BIBLIOGRAFIA GENERALE

C. BARBAGALLO – Le origini della grande industria contemporanea – LA NUOVA ITALIA , Perugia.

CAMERA FABIETTI – Corso di storia – ZINGA- RELLI , Bologna

Rivista LA COMUNITÀ DI POMARANCE – Numeri vari

BIBLIOGRAFIA SPECIFICA

- CAMERA FABIETTI – Volume II pag. 197

- C. BARBAGALLO – Le Origini …. pag. …

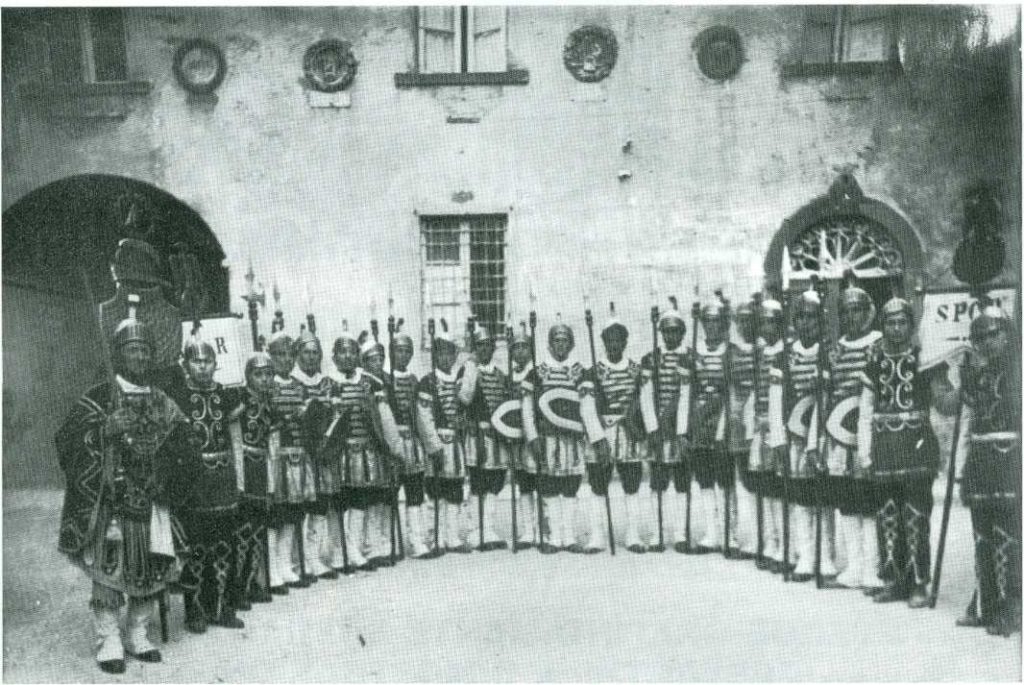

- Riv. LA COMUNITÀ DI POMARANCE – Rievocazioni Storiche di Edmondo Mazzinghi pag. 26 N° 5 anno V

- Riv. LA COMUNITÀ DI POMARANCE – Op. Cit. pag. 27 N° 5 anno V

- Riv. LA COMUNITÀ DI POMARANCE – Op. Cit. pag. 26 N° 5 anno V

- Riv. LA COMUNITÀ DI POMARANCE – Op. Cit. pag. 31 N° 5 anno V

- Riv. LA COMUNITÀ DI POMARANCE – Op. Cit. pag. 37 N° 5 – 6 anno Vili

Variazioni catastali del fabbricato conciario delle Peschiere dal 1823 al 1886

Articolo tratto da “La Comunità di Pomarance”.