I FALUGI. Falegnami mobilieri a Pomarance tra ’800 e ’900.

□ Uno dei più antichi mestieri che vengono svolti ancora oggi a Pomarance è sicuramente quello di “Falegname”.

Questa attività artigianale, dedicata soprattutto alla produzione di infissi fatti con l’aiuto di modernissimi macchinari, era nei tempi passati svolta con attrezzi manuali che caratterizzavano le piccole botteghe dislocate nel centro storico di Pomarance. Attrezzi come pialle, pialletti, sponderuole, scalpelli, sgorbie od altro erano eseguiti dagli stessi maestri i quali cominciavano l’arte di falegname quasi da bambini stando dietro il “banco” ad eseguire lavori più semplici.

Atività che nella tradizione artigianale veniva spesso trasmessa di padre in figlio, come nel caso della famiglia Bonucci di Pomarance, vissuta tra la metà dell’ottocento e gran parte del nostro secolo. Ancora oggi i vecchi pomarancini ricordano personaggi come Federigo, Vittorio, Luigi morti attorno agli anni ’50.

Conosciuti da tutti come i “FALUGI”, questi ereditarono lo pseudonimo dal padre Claudio Bonucci al quale fu attribuito in memoria di un personaggio volterrano vissuto nella prima metà dell’ottocento, il quale amava consigliare la gente più umile nei loro problemi od affari senza percepire alcun compenso.

Pare infatti che le origini della famiglia Bonucci fossero volterrane e che alcuni membri si fossero stabiliti a Pomarance all’inizio dell’ottocento come falegnami “carrai” al servizio dei signori Bicocchi che possedevano alcune fattorie nella comunità di Pomarance.

A questi proprietari terrieri infatti furono molto legati da rapporti di lavoro, di stima, di amicizia per intere generazioni e, grazie a loro, alcuni Bonucci ebbero la possibilità di frequentare corsi di studio all’Accademia di Siena e di Firenze.

Le prime notizie della famiglia Bonucci risalgono agli ultimi anni del ’700 con certo Pellegrino Bonucci che sposando Severa Baroncelli dettero luogo a Giuseppe Bonucci e Luigi Bonucci nato il 4 gennaio 1803.

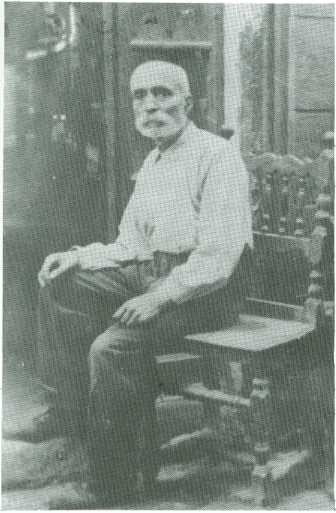

Luigi Bonucci si stabilì a Pomarance attorno al 1830 lavorando come “Carradore” presso i Bicocchi nella sua bottega ubicata nei fondi di palazzo Biondi – Mellini, accanto alla Porta Orciolina (o al Peso) in piazzetta S. Carlo. Sposatosi con Luisa Orzalesi ebbero diversi figli tra cui Claudio Bonucci detto il “Falugi” che nacque il 5 dicembre 1844. Dotato di spiccata intelligenza fu fatto studiare nelle prime classi elementari e contemporaneamente avviato al mestiere di falegname “carraio” nella bottega di suo padre. Diplomato ben presto “Fabbricante di Mobilio”, come attesta un diploma conservato nella sua casa di via Mascagni, questi si sposò con la pomarancina Maria Bufalini nel 1864.

Dal loro matrimonio nacquero diversi figli tra cui Carlo nel 1866, Federiga nel 1868, Vittoria nel 1870, Luigi nel 1871, Federigo nel 1873, Vittorio nel 1877, Sofia nel 1879, Anita nel 1882 ed infine Alberta Luisa nel 1890.

Negli anni della sua lunga attività artigianale Claudio Bonucci “Falugi” realizzò in Pomarance e nelle nostre zone manufatti di ottima qualità utilizzando legni locali, che sotto le sue abili mani diventavano robusti infissi, pregiate credenze, vetrine, mobili da cucina o da camera, che andavano ad arredare sia le case nobiliari del tempo che le più modeste dei contadini.

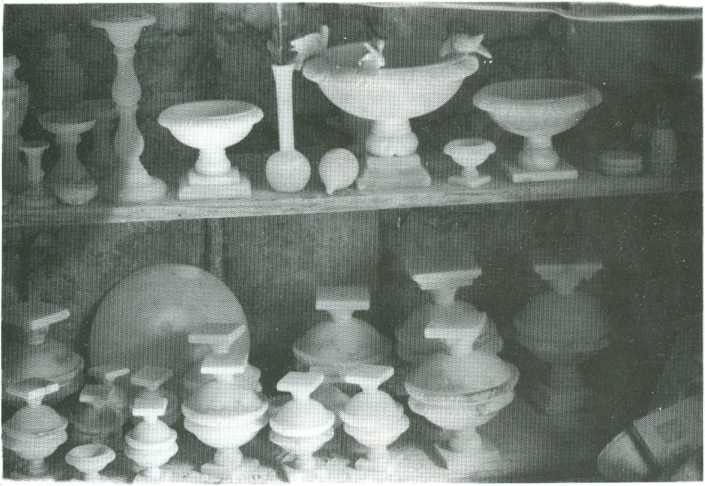

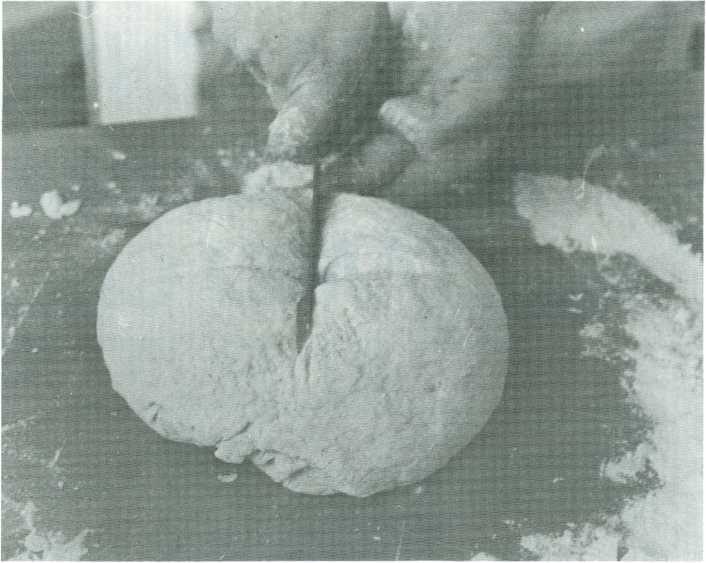

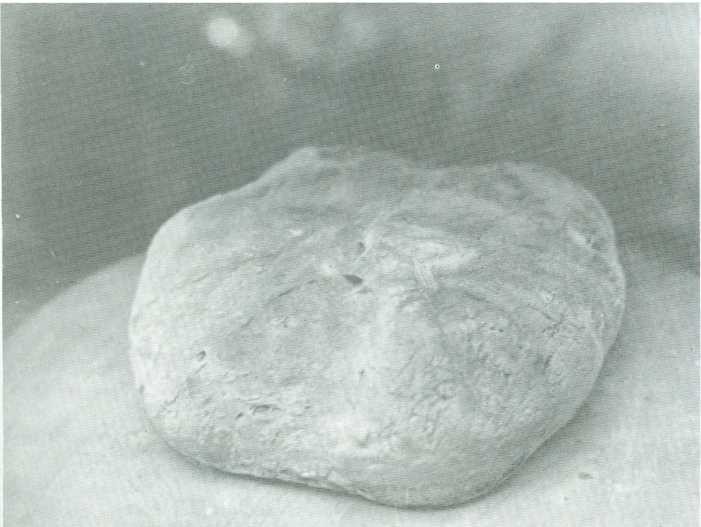

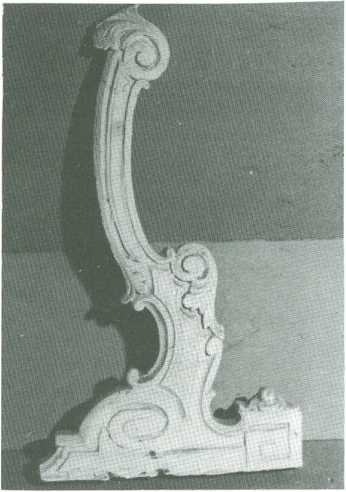

La lavorazione artistica dei mobili fu in seguito coadiuvata anche dai suoi figli maschi Carlo, Luigi, Federigo e Vittorio ai quali era dato il compito di intagliare le parti decorative dei mobili che necessitavano di figure animali o floreali e che erano applicate a specchiere, toilette, armadi, cassettoni, ecc. Molti di questi modelli in gesso sono ancora conservati nella “Casa dei Falugi” a testimoniare l’ottima qualità dei mobili che venivano eseguiti. La vecchia falegnameria di piazzetta S. Carlo fu, negli ultimi anni dell’800, trasferita in via Mascagni al n° 54 dove negli appartamenti soprastanti andò ad abitare anche la numerosa famiglia dei Bonucci.(1)

La bottega fu corredata di macchinari, all’avanguardia per quei tempi, che contribuirono ad alleviare le notevoli fatiche per piallare o segare grossi tronchi di legname.

La sega a nastro, la toupie, la pialla a filo, il tornio ed altri macchinari erano azionati prima dell’installazione della corrente elettrica, da una macchina a vapore che trasmetteva il moto rotatorio alle macchine utensili attraverso cinghie di trasmissione e pulegge collocate sopra un contro solaio in legno che proteggeva e nascondeva tutti i meccanismi dei rinvìi atti ad azionare o meno le macchine utensili. Con l’impianto della corrente elettrica a pomarance nel 1914 al posto della macchina a vapore fu collocato un motore elettrico che, con lo stesso principio azionava le varie macchine utensili. Queste macchine operatrici innovative per quei tempi, quando ancora la maggior parte dei falegnami lavorava a mano, erano spesso utilizzate anche da altri colleghi pomarancini che si facevano segare e portare a misura il legname che in seguito avrebbero terminato di lavorare nelle proprie botteghe.

Uno dei primi figli che frequentò la bottega di

Claudio Bonucci fu Carlo. Dotato di notevole talento artistico, fu fin da ragazzo

inviato all’Accademia di Belle Arti a Siena per imparare scultura e disegno.

Molto scarse sono le notizie storiche di questo valente professionista che,

secondo fonti orali, fu il migliore dei figli del “Falugi” e che, per motivi

a noi sconosciuti, lasciò Pomarance nel 1909 per andare ad abitare a Rosignano

Marittimo. Tra i suoi più importanti lavori vi è certamente l’in

carico, da parte del Comune di Pomarance, di assistente ai lavori nella costruzione

del campanile parrocchiale (progettato dal Bellincioni di Pontedera) nel quale

realizzò alcune sculture in tufo.

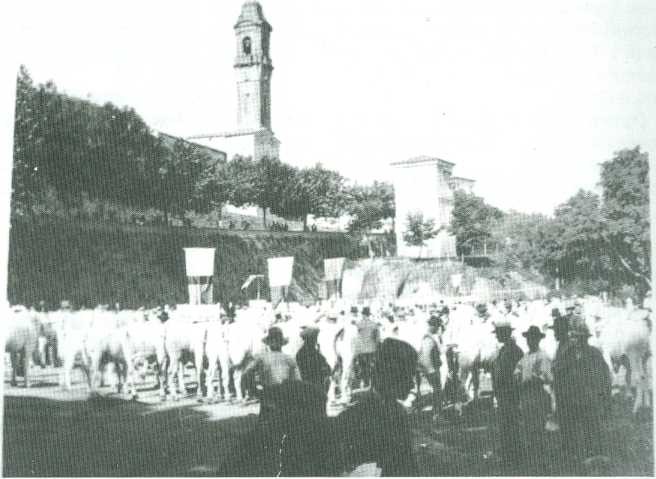

In una pubblicazione stampata in occasione dell’inaugurazione del campanile nel 1898 e curata dal Maestro Angelo Lessi veniva fatto un elogio particolare a Carlo Bonucci il quale “… oltre ad assistere ai lavori scolpì lo stemma di Pomarance, il San Giovanni e la Madonna del Buon Consiglio che si vedono sotto i terrazzi balaustrati del campanile …”.

In questo lavoro furono coinvolti anche gli altri fratelli Bonucci Luigi, Federigo e Vittorio che “…. lasciata la pialla e preso lo scalpello eseguirono con generale soddisfazione i lavori più complicati e difficili…” (2)

Tra i suoi lavori a noi conosciuti è certamente il progetto del campanile nuovo attaccato alla Chiesa di San Cerbone nel Castello di Montecerboli finito di realizzare nel 1909. Ne è testimonianza una lapide collocata alla base dello stesso campanile che riporta la seguente dicitura: ‘‘Il 15 maggio 1902 fu cominciata la costruzione di questo campanile che col denaro della Compagnia di Conte e l’opera della popolazione di Montecerboli fu faticosamente compiuto e inaugurato il 19 dicembre 1909. Carlo Bonucci di Pomarance disegnò e Luigi Micheletti di Larderello diresse i lavori”.

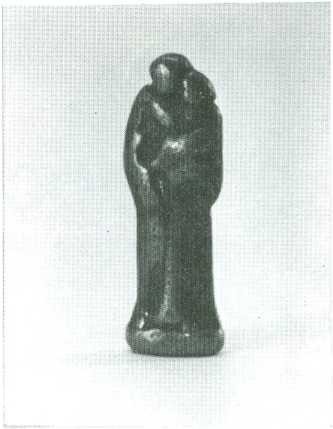

L’altro figlio secondogenito del Falugi fu Luigi Bonucci che per il suo temperamento estroverso fu il solo a lasciare ben presto la bottega del padre per fare lo scultore professionista a Firenze. A questo personaggio pomarancino, morto nel 1954, è stata dedicata una monografia nel n° 4 della rivista ‘‘La Comunità di Pomarance” del 1989 insieme ad una mostra antologica delle sue opere esposte nel Palazzo ex Pretura di Pomarance (Dicembre 1989).

Vissuto a Firenze per molti anni e riconosciuto come artista fiorentino nelle mostre nazionali, ha lasciato molte sue opere anche a Pomarance come il Busto del Tabarrini (1911), quello del Dottor Cercignani (1934), i decori in bronzo del Monumento ai caduti del Parco della Rimembranza. Tornato ad abitare a Pomarance nella casa paterna di via Mascagni nel 1929, collaborò alla conduzione della falegnameria eseguendo e scolpendo parti di mobili realizzati dai suoi fratelli Federigo e Vittorio, che particolarmente ereditarono lo pseudonimo del padre Claudio quando morì nel 1919.

I due fratelli Federigo e Vittorio infatti continuarono il mestiere del padre realizzando una infinità di manufatti che ancor oggi, a distanza di 50 o 70 anni, vengono indicati con lo stesso pseudonimo di ‘‘Falugi”. È il caso di una poltrona conservata a Milano dai signori Frediani che viene ancora oggi chiamata la ‘‘poltrona dei Falugi”.

Tra i vari lavori eseguiti da questi artigiani a nostra conoscenza sono certo da ricordare il portone del Municipio di Pomarance oppure quello della Chiesa Parrocchiale nel quale sono scolpiti il San Giovanni e la Madonna. AH’interno della stessa chiesa furono eseguite anche le panche laterali e la balaustra dell’Altare Maggiore.

Di pregevole valore sono le scrivanie del Sindaco e del Segretario Comunale realizzate nel periodo fascista e nelle quali si denotano pregevoli intagli. Del 1925 è sicuramente un tavolo in noce eseguito per la famiglia Bicocchi e custodito nell’omonimo palazzo di via Roncalli. Di questo esemplare è conservata fra i documenti dei Bonucci una fotografia del tavolo in cui sono intagliati gli stemmi di famiglia dei Bicocchi. La committenza del lavoro è certificata anche da una ricevuta di pagamento conservata nel costituendo ‘‘Museo Bicocchi” firmata Vittorio Bonucci Falugi.

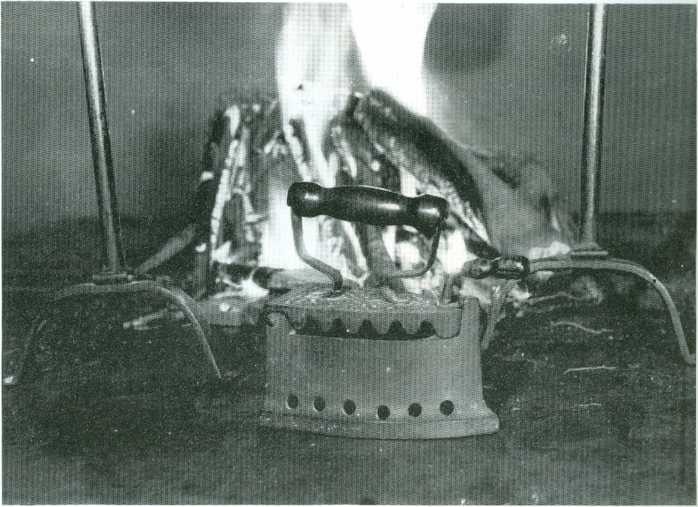

Per l’avviamento della caldaia a vapore, che serviva per azionare le macchine utensili della falegnameria prima dell’installazione del motore elettrico, necessitava la patente di caldaista che deteneva solamente Federigo Bonucci il quale durante i periodi estivi partecipava anche alle campagne di trebbiatura del grano conducendo le grosse ‘‘Caldaie a vapore” costruite dall’artigiano locale Angiolo Pineschi.(3)

Sempre pronto all’iniziativa imprenditoriale attorno al 1925 formò una società per la produzione e vendita di gesso con il Podestà del tempo Onorato Biondi.

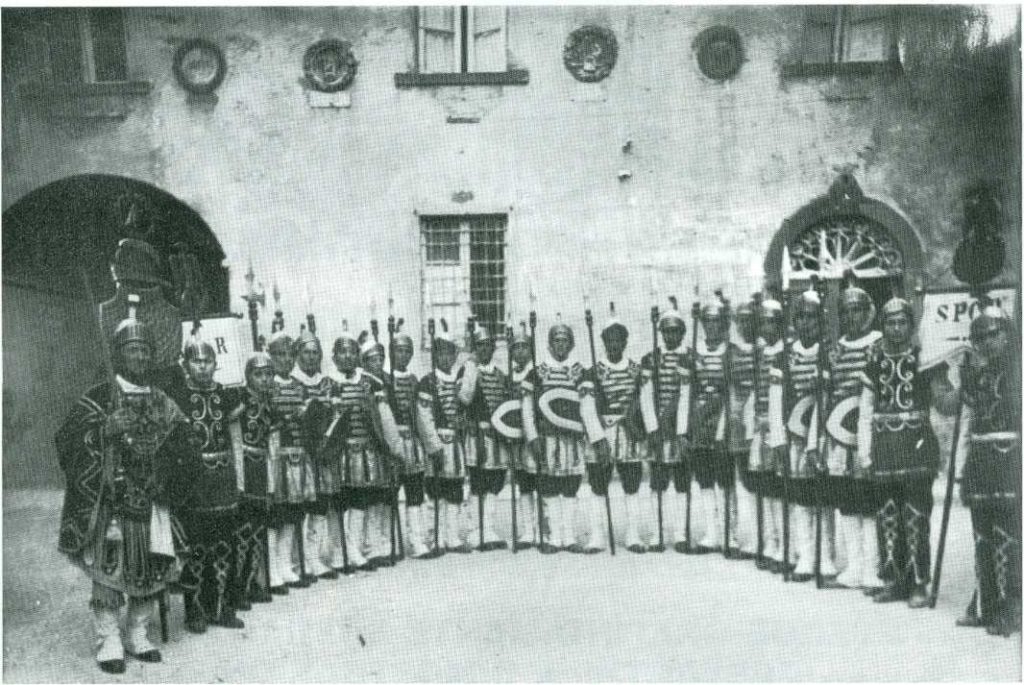

Fin dal 1891 i due fratelli Vittorio e Federigo alternarono il loro mestiere di falegname con quello di Fotografi Dilettanti, fotografando immagini di Pomarance, personaggi e vedute panoramiche dei monumenti più importanti della zona che riproducevano in cartoline postali. Ne è testimonianza una cartolina datata 28 luglio 1900 in cui è fotografata la Rocca di Sillano di quel periodo ed in cui è impresso il marchio di fabbrica ‘‘Fratelli Bonucci Fotografi Dilettanti”.(4) Questi utilizzarono per questa attività due macchine a soffietto con il sistema di impressionatura a lastra di vetro; una corredata di cavalletto in legno, l’altra portatile e databile intorno al 1902.

Grandi appassionati di musica fin da giovani fecero parte della Società Filarmonica di Pomarance denominata l’indipendente, diretta per molti anni dal maestro Giovanni Chimera di Crema.

Federigo suonava il “Genis” mentre Vittorio il Trombone. Spesso partecipavano insieme al collega falegname Pini Ranieri (maestro di musica e costruttore di mandolini) all’accompagnamento musicale del cinema muto che veniva proietato a Pomarance fin dal 1914 nei fondi della casa di Baldeschi Ernesto in via Roncalli (Attuale casa di Aroldo Pineschi).

Da fonti orali riportatemi dal novantenne Aroldo Pineschi, sembra che i due fratelli Bonucci, amanti della fotografia e del cinema fossero stati i promotori nel convincere gli accademici del Teatro dei Coraggiosi ad impiantarvi la macchina da proiezione per il cinema muto. Negli anni venti infatti iniziarono le proiezioni che furono affidate all’esperto Federigo Bonucci.

Una iniziativa certamente conveniente per l’Accademia dei Coraggiosi che vide aumentare considerevolmente il numero degli spettatori domenicali a discapito dell’altro cinema del Baldeschi che, da buon burlone, lo aveva denominato: “CINEMA, VITA BREVE, MORTE SICURA”.(6) Federigo Bonucci rimase celibe e morì il 23 settembre 1945. Suo fratello Vittorio, sposato con Maria Molesti di Peccioli, dopo la morte del fratello assunse come apprendista il sedicenne Paolo Bocci al quale insegnò gran parte delle sue esperienze di falegname sino al 1953 quando si spense all’età di 76 anni.

Erede del patrimonio Bonucci rimase la sorella Alberta Luisa Bonucci sposata con il falegname carraio Carlo Pineschi. La falegnameria fu data in affitto dal 1954 all’artigiano falegname Unitario Garfagnini detto la “Gatta” che la tenne aperta fino alla sua morte avvenuta nel 1987.(7)

Jader Spinelli

NOTE

- Fonti orali affermano che la “Casa dei Falugi” di via Mascagni insieme alla bottega fosse stata ceduta dai Bicocchi in cambio di lavori di falegnameria che gli stessi Bonucci avevano eseguito per le Fattorie Bicocchi. La casa infatti era pervenuta ad Emilio Bicocchi in dote a sua moglie Paolina Ghilli il cui padre era proprietario della Fattoria di Lanciaia ed anche del Palazzo ex Ricci.

- Festeggiamento e Inaugurazione del Campanile di Pomarance 1898.

- Le caldaie a vapore costruite dall’artigiano Angiolo Pineschi erano realizzate nella sua officina in via della Cella (attuale Via Bardini) sotto la casa di proprietà di Umberto Buzzichelli.

- La cartolina è conservata nella collezione privata di Umberto Rossi a Montecerboli.

- Le macchine fotografiche sono attualmente di proprietà di Bartoli Gerardo che le acquistò dagli eredi Bonucci nel 1956.

- Un ringraziamento sincero vada a Giovanni Danzini, Aroldo Pineschi e Paolo Bocci per le notizie orali fornitemi sui Falugi. Una espressione di gratitudine vada inoltre a Giovanni Baroni che mi è stato vicino nella consultazione dei documenti Bonucci e nella esecuzione di riproduzioni fotografiche.

- Dopo la morte di Alberta Luisa Bonucci la casa dei Falugi fu ereditata da sua sorella Sofia che si era sposata a Milano nel 1910 con certo Prato Alfredo. Alla morte di questi il patrimonio Bonucci passò alla loro figlia Giannina Prato sposata nel 1940 con lo scrittore e critico d’arte Giuseppe Zanella. Alla morte di questi la proprietà è pervenuta al loro figlio, l’ingegnere Marco Zanella, sposato con M.G. Moschini da cui sono nati Daniele ed Andrea ai quali va il mio più sincero ringraziamento per avermi dato la possibilità di consultare i documenti di famiglia in modo da poter lasciare ai posteri una traccia sulla attività artigianale di questa importante famiglia pomarancina.

Articolo tratto da “La Comunità di Pomarance”.