Nel comune di Pomarance le tracce e le testimonianze delle attività minerarie ed estrattive esercitatevi nel corso dei secoli sono estremamente numerose, variamente disperse sul territorio ed assai differenziate sia per generi di minerali estratti che per tipologia di giacimenti coltivati.

Per quanto riguarda l’escavazione dei minerali di rame ricorderemo, ad esempio, i lavori intrapresi in passato nella zona di Monterufoli, sul Rio Sancherino, a Libbiano, a Micciano e soprattutto, anche perché probabilmente si tratta delle più antiche ricerche documentate, alla Serra alla Corte presso Sant’lppolito. Tuttavia di quest’ultimo giacimento cuprifero, benché verosimilmente sia stato il primo ad essere sfruttato nel territorio di Pomarance, non si hanno paradossalmente che informazioni assai scarse, di gran lunga inferiori a quelle, del resto mai abbondanti, relative alle altre miniere della zona; anzi le notizie finora edite sulle miniere della Corte sono così sintetiche e la povertà di documenti pubblicati in merito è tale, che queste antiche escavazioni rischiano oggi di essere completamente dimenticate. A riprova di ciò possiamo citare il caso di un recentissimo volume dedicato ai minerali ed alle miniere della Val di Cecina (1) (una pubblicazione importante perché prima ed unica su questo tema): ebbene in essa sono elencate con una certa dovizia di particolari tutte quelle attività e ricerche minerarie succedutesi nel corso del tempo nel bacino della Cecina che hanno ottenuto un sia pur minimo risultato; tuttavia la zona della Serra alla Corte viene completamente trascurata. Ma incomprensibilmente ed ingiustamente. Vediamo perché.

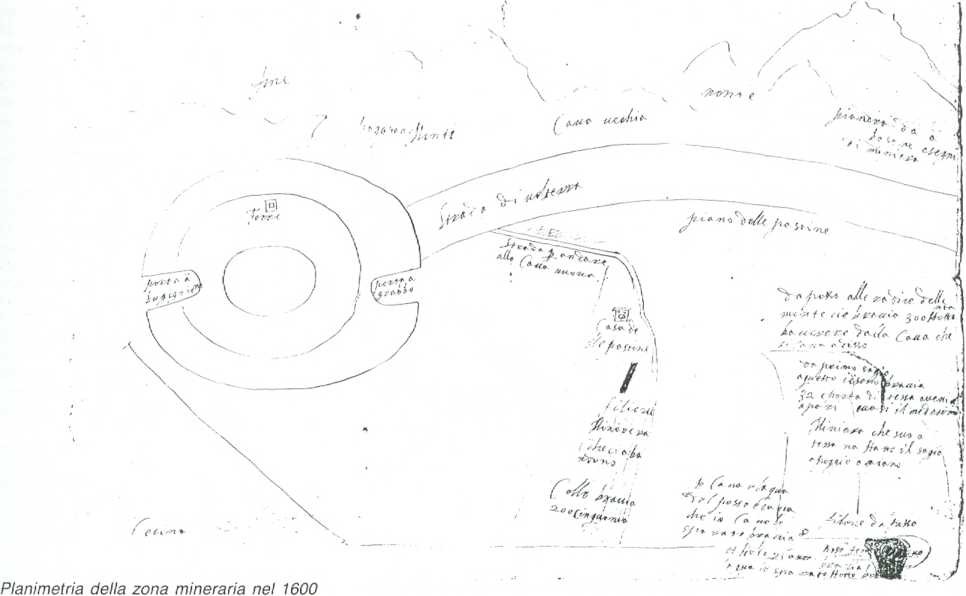

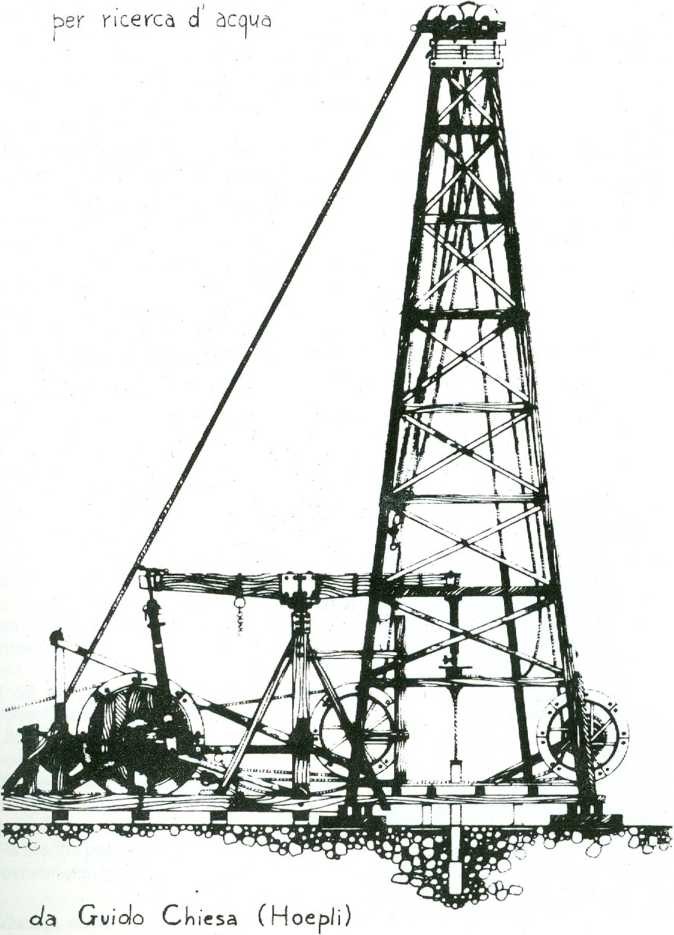

Il podere Corte presso Montecerboli, un tempo appartenente alla Fattoria di S. Ippolito della famiglia Bicocchi ed oggi proprietà del Sig. Gino Cavicchioli, vanta nobili origini; furono infatti i Medici a farlo costruire alla fine del Quattrocento sulla pendice del Poggio Carnevale che guarda la Valle del Secolo per farne residenza e rifugio e “per avere maggiore libertà e sicurezza’’ allorché si recavano a frequentare le acque del Bagno a Morba (2). A quanto risulta nella zona di Montecerboli l’estrazione dei minerali era già attiva almeno fin dal 1395; legata quasi esclusivamente all’escavazione del vetriolo e dell’allume ed allo sfruttamento dello zolfo prodottosi intorno ai lagoni, essa era localizzata soprattutto nel versante prospicente il T. Possera (3). Sembra anche che nella zona della Corte i Medici facessero eseguire saggi e tentativi d’escavazione di rame già nel corso del Trecento; tuttavia le prime testimonianze a stampa di storici e geografi non sembrano tenerne conto: Leandro ALBERTI nel 1550 si limita a menzionare appena la collocazione topografica di Montecerboli (4) e altrettanto farà nel 1613 (e come vedremo senza alcuna giustificazione) Mario GIOVANNELLI che si ridurrà a ricopiare semplicemente il passo dell’Alberti (5). In realtà il primo documento che informa esaurientemente sulle potenzialità minerarie della zona in esame e sui primi lavori praticativi, risulta essere una lettera datata 1558 inviata da tale Alessandro CINI al Granduca Cosimo I dé Medici per comunicargli la scoperta di un giacimento di rame “presso Casa alla Corte’’. Da questa relazione, di cui si conserva copia presso la Biblioteca Guarnacci di Volterra (6), si apprende che all’inizio vennero rinvenuti “…in pietra nera detta Gabbro certi filoncini di Marchassita di Rame finissima che durò tre braccia per in giù …” e tre braccia oltre si incontrò “ceneraccio bianco involtovi dentro pezzi grandi di Rame puro’’. Da quanto si apprende lo scavo iniziò dapprima con un fosso che venne affondato nel monte per diciassette braccia; ma il lavoro si mostrò assai presto pericoloso per la cedevolezza delle armature. Pertanto “essendo massime il Monte mineralissimo e perché le spese fatte non fussino col tempo buttate via”, si fece ricorso all’escavazione di due pozzi “…l’uno per soccorso dell’altro in caso che si trovassi acqua (…) e si andarono murando man mano che si affondavano e larghi di diametro sei braccia e discosti l’uno dall’altro diciotto braccia. Messi una bocca di pozzo nel fosso, dentro si trovò el rame e visi fece un palco di panconi di quercia per tirare con li argani coperto con tetto e si seguitò a trovare rame per in giù venti braccia”. Con l’aumentare della profondità furono diramate a vari piani delle gallerie per seguire o rintracciare le vene di minerale e “…si sfondò il giorno con una di dette cave per dare esito all’acqua”. Al termine di questi lavori il pozzo più profondo misurava 88 braccia e 100 braccia la galleria più lunga ed i risultati si erano dimostrati talmente incoraggianti che CINI concludeva: “Si può dire sia cerco quasi niente massime essendosi ito trovando sempre Rame, vena Marcassita, Antimonio et altri segni minerali che danno certezza d’esser questo Monte ricco di questo puro metallo”. Ma le speranze alimentate da questa prima scoperta non si sarebbero poi concretizzate in alcuna attività mineraria degna di un pur minimo rilievo; basti dire che nel 1580, ovvero appena venti anni dopo la scoperta del giacimento della Corte, il capitano Giovanni RONDINELLI, compilando una relazione sul territorio volterrano, a proposito di Montecerboli è assai laconico “…ha 25 fuochi poverissimi, ha i lagoni con due bagni, con una miniera di rame e di vetriolo” (7). Alla fine del Cinquecento ogni attività estrattiva nella zona doveva essere interamente cessata poiché il BALCONCINI trattando, tra l’altro, dei lagoni di Montecerboli, annota: “Anche in vari siti dei monti esistenti presso le dette lacune è stato trovato il rame ed il piombo; non vi sono però miniere, ma strati superficiali di questi metalli, poiché sotto terra, come ci ha insegnato l’esperienza, non è stato trovato niente” (8). Alla metà del XVII secolo, poi, i tentativi di coltivazione mineraria intrapresi cent’anni prima erano divenuti addirittura uno sbiadito ricordo, affidato soltanto alle vestigia ed alle tracce riscontrabili sul terreno; così infatti scrive il Provveditore Raffaello MAFFEI: “Sono ancora le cave del Rame vicino al Castello di Monte Cerbero, et ai lagoni grandi dei quali ho fatto menzione, et il luogo si dice le Maltagliate. Quivi oltre alla bocca della cava si vedono diversi pozzi per l’esito dell’aria, onde si conosce essere state per lungo tempo esercitate, et a ’ nostri tempi hanno qué paesani trovati sotto terra grossi pani di rame lavorato, et uno tra gl’altri ne vederono più di venti scudi” (9).

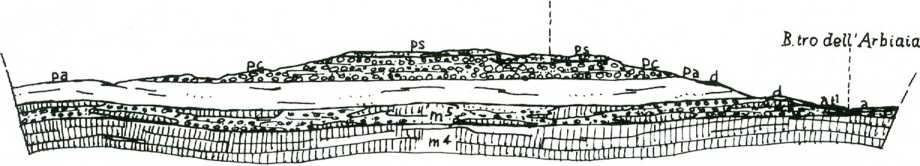

Il completo abbandono di ogni attività connessa all’escavazione del rame nei pressi della Corte proseguì anche per tutto il XVIII secolo, tanto che Antonio VIVIANl redigendo un rapporto sullo stato del territorio volterrano, non trovò di meglio, trattando di Montecerboli, che riportare fedelmente il breve passo di Rondinelli sopra menzionato (avendo però cura di ridurre il numero dei fuochi da 25 a 20, (10) mentre il TARGIONI TOZZETTI, che ebbe modo di visitare la zona, potè descrivere dettagliatamente i pochi resti osservabili, traendo tuttavia conclusioni favorevoli per il ripristino e lo sviluppo delle ricerche in quell’area: ‘‘…per la strada che da Serrazzano conduce a Montecerboli, dentro ai massi sono scavati a perpendicolo due larghissimi e profondissimi pozzi cilindrici, murati ottimamente e benissimo conservati (…). Nelle pareti si vedono buche, o usciolini, che verosimilmente introducevano nei cunicoli laterali (…). È fama che da questi luoghi si cavasse vena di rame (…) e dicono che questo rame si fondeva in queste vicinanze (…). La spesa che è stata necessaria per scavare e murare questi due bellissimi Pozzi, fa conoscere che la miniera dava gran guadagno. Crederei che il ritrovarla valesse bene il prezzo dell’opera, benché stante la faccia piana del monte difficilmente vi si potrebbe lavorare a cava aperta come a Caporciano (…). Nelle vicinanze non so come si stese bene a acqua necessaria per gli Edifizi; solo si abbonderebbe di carbone. Farebbe però di mestieri fabbricare di pianta gli Edifizi, i Forni, ed anche le abitazioni per gli Operai, giacché non vi è altro che quella Casa da Contadino, per quello che io sappia” (11). Tuttavia questi consigli del Targioni Tozzetti rimasero totalmente inascoltati e le ricerche in quest’area del territorio volterrano, a differenza di quanto stava accadendo in altre zone del Granducato di Toscana (in cui si susseguivano intense indagini e tentativi di escavazione assai ben visti e stimolati dai Lorena) (12), furono assolutamente nulle per tutto il Settecento. Ciò nonostante la rinascita dell’attività mineraria toscana, iniziata e sviluppatasi nel periodo delle riforme lorenesi, andò poi propagandosi anche al territorio volterano dove raggiunse il suo culmine nel periodo che va dal 1850 al 1890. Di questi primi vivi fermenti e delle rinnovate e febbrili ricerche si possono menzionare anche alcuni eventi importanti: nel 1827 Luigi Porte riattivò decisamente, con ben fondati e sicuri criteri industriali, la miniera di Montecatini Val di Cecina e nel 1833 fu riaperta anche la miniera di Montecastelli; nel frattempo si susseguivano gli studi e le prospezioni dei geologi (Savi, Pilla, Cocquand, Caillaux, Meneghini, Lotti ecc.) nell’intento di accertare la presenza di giacimenti economicamente coltivabili e si accentuava sempre più l’interesse di industriali e possidenti italiani e stranieri a investire capitali in questo genere di attività che, a quanto facevano intuire le relazioni tecniche dei geologi e degli ingegneri, sembrava prospettare ottimi affari.

Nel 1851 la miniera di S. Ippolito risultava già attiva (13); ma è a partire dal 1857 che vi vennero intrapresi i più importanti lavori di esplorazione e di sviluppo. Da alcuni documenti (14) risulta infatti che con atto del 30 maggio 1857 registrato a Livorno il 16 giugno dello stesso anno, fu venduto al Sig. Emilio Fontani “… il diritto perpetuo di escavare minerali fossili et …in tutte le estensioni di terreno posseduto da Michele Bicocchi e quali e quanti costituiscono la Fattoria di S. Ippolito”. Fu pertanto fondata una Società in accomandita per azioni che prese il nome di “Impresa Marmifera e Carbonifera E. FONTANI & C.” e che si costituì con un capitale sociale di 900.000 lire toscane diviso in 900 azioni.

La Società iniziò intorno al 1860 l’escavazione del marmo e della lignite, impiantò una fabbrica di bottiglie e prolungò la propria attività fino al 1900 (come si desume da un ultimo bilancio in data 1 gennaio 1901), dopodiché tutti i diritti sul sottosuolo furono restituiti ai Bicocchi.

Per quanto riguarda l’escavazione del rame, ricostruire l’andamento cronologico dei lavori condotti in questo periodo risulta assai difficile per la scarsità dei dati disponibili. Certo è che, però, nel 1874, a quanto riporta JERVIS, i lavori “… presso S. Ippolito, ove si fecero delle ricerche per rame molti anni fa in un giacimento di serpentino…” erano fermi ‘‘atteso pendenze giudiciali” (15).

Comunque, per gli anni seguenti, alcuni dati, in verità assai scarni, permettono di delineare l’andamento delle operazioni di ricerca e di estrazione (16):

1882: ‘‘Il signor Emilio Fontani ha continuato i lavori di Sant’lppolito (…). Queste esplorazioni sono imprese da parecchi anni con la speranza di trovare una miniera di rame in quella formazione serpentinosa, ove esistono lavori antichi”; 1883: si elencano varie ricerche che ‘‘tranne quella di Sant’lppolito” dettero ‘‘qualche prodotto comunque ne sia poco importante la qualità”;

1886: ‘‘…nulla fu la produzione delle esplorazioni di S. Ippolito”;

1887: si curò soltanto il mantenimento dei lavori;

1888: è annoverata in esercizio;

1889: figura nel prospetto delle miniere non produttive.

Se non siamo in grado di ricostruire esattamente la progressione cronologica delle operazioni condotte in quegli anni è però possibile conoscere con una certa precisione quali e di quale entità furono i lavori svolti. Infatti in Palazzo Bicocchi a Pomarance (oggi di proprietà del Comune) si conserva, tra gli altri documenti appartenuti ai vecchi proprietari, la copia manoscritta di una relazione inedita dal titolo Giacimenti di rame di S. Ippolito (Toscana) (17). Il documento, costituito da un fascicolo di 15 pagine formato protocollo, figura redatto da tale Ing. CHAUSSEL e risulta ultimato a Saint Etienne in data 27 febbraio 1900.

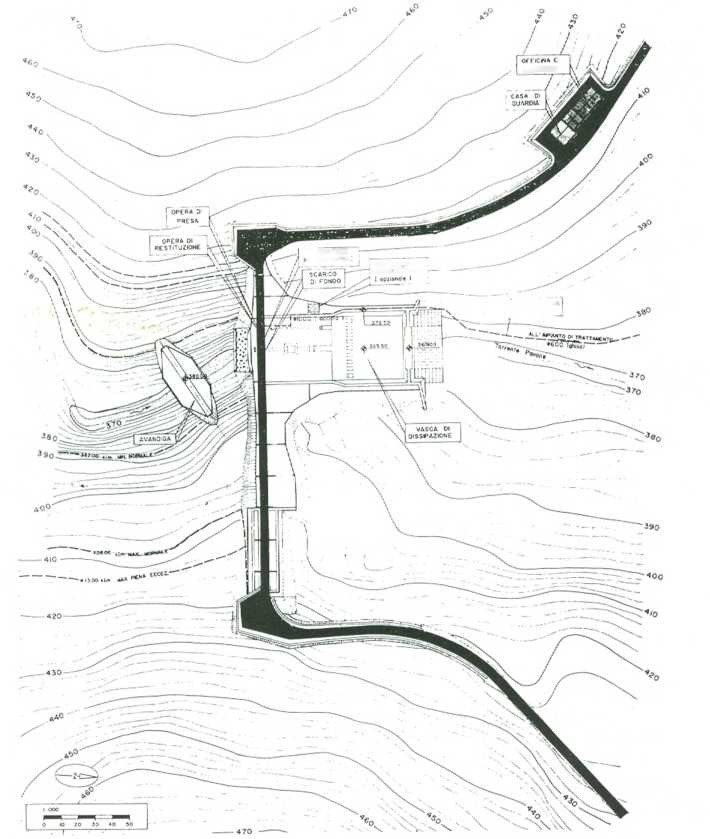

Si tratta, a quanto si evince dal testo, di un’accurata perizia tecnica commissionata per appurare se sussistessero le condizioni sufficienti per la prosecuzione e/o l’eventuale ampliamento di quelle ricerche risultate fino ad allora sfavorevoli. La relazione inizia descrivendo la situazione topografica della zona di S. Ippolito e le sue caratteristiche geologiche, per passare poi ad esaminare in dettaglio i vari lavori eseguiti “…in due regioni che si distinguono col nome di Antica Miniera e Nuova Miniera”. Di quest’ultima tuttavia non tratteremo sia perché la sua ubicazione (Acquarella, presso Montecerboli) esula dai limiti della zona della Corte, sia perché i lavori svoltivi, per quanto di una certa entità, risalgono tutti alla fine del secolo scorso.

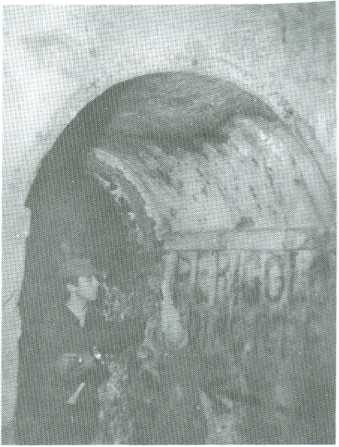

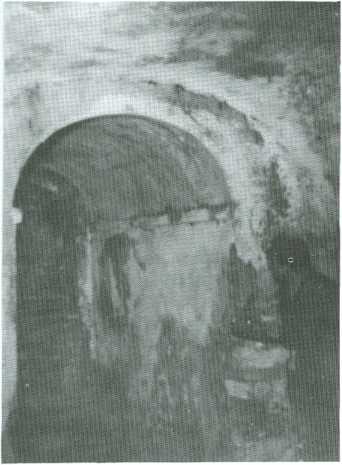

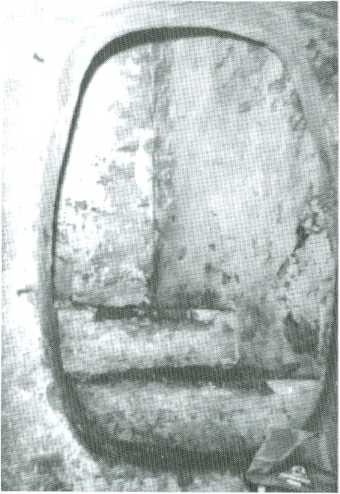

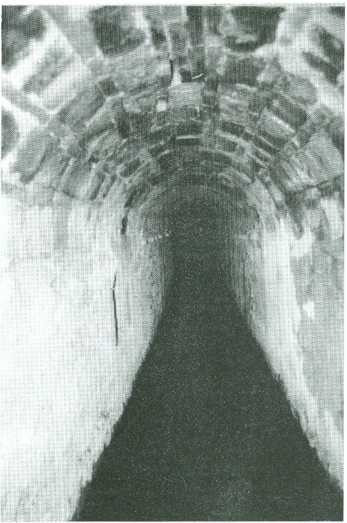

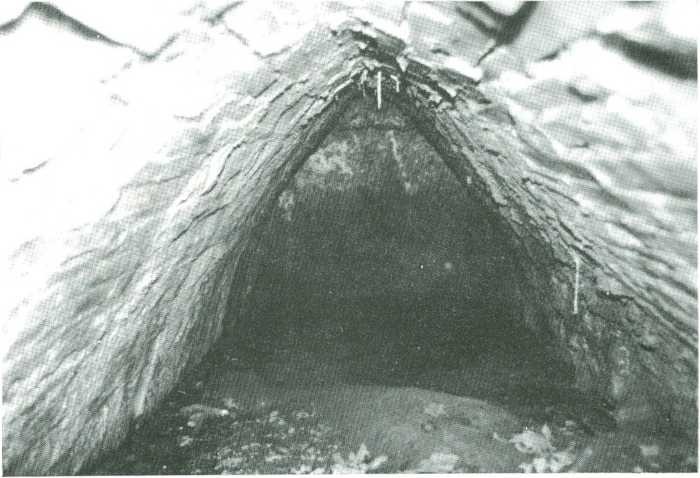

Per quanto riguarda l’ANTICA MINIERA, Chaussel distingue quattro pozzi fatti scavare dai Medici nei dintorni del Podere della Corte: “… due pozzi gemelli nel luogo chiamato PIANO DELLE CAVE, non lungi dal Podere della Corte; un pozzo nel posto detto FONTE AL FAME si chiama PESCINA DEL FUOCO a cagione di una esplosione di gas. Uno chiamato DELLA MONNA, dal nome del podere dello stesso nome situato più a Nord. Questi quattro pozzi sono stati scavati e rivestiti in muratura sullo stesso modello”. Gli ultimi due pozzi risultarono inaccessibili perché pieni d’acqua, mentre “… i due primi, quelli della Corte avevano 51 m. di profondità. Sono stati svuotati per mezzo di una galleria di scolo e sono stati trovati rivestiti di muratura dall’alto in basso con tutta cura; gl’ingressi delle gallerie, a quattro livelli differenti sono a volta ogiva in mattoni. Il diametro dei pozzi è di m. 3.80”.

Come per Targioni Tozzetti così anche per Chaussel “…le operazioni metallurgiche si eseguivano sul luogo stesso perché vi si sono ritrovate delle scorie”.

Le prime operazioni intraprese da Fontani portarono al prosciugamento dei due pozzi, ma non permisero l’esplorazione dei diversi piani; fu riparata soltanto qualche galleria e si rinvenne “una certa quantità di rame piritico”, ma non fu messa “…parlando giustamente, la mano sulla parte produttiva del filone”.

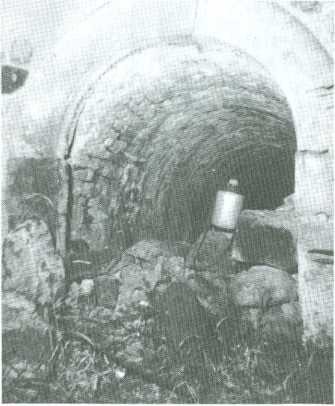

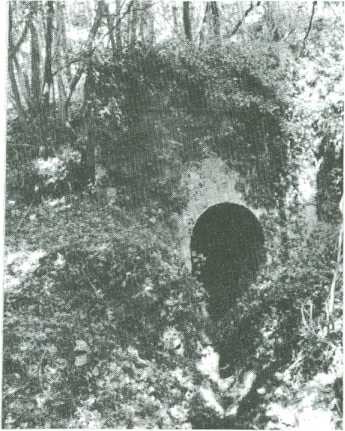

La galleria di scolo fatta scavare da Fontani misurava 289 m., ma tale lunghezza era insufficiente, secondo Chaussel, a rintracciare il filone coltivato dagli antichi lavori, che, presumibilmente, si trovava “al di là degli antichi pozzi”. La galleria di scolo è ancora oggi in ottimo stato di conservazione ed il suo ingresso è ben visibile sul margine sinistro del Bottello della Guardiola, un piccolissimo affluente del Secolo; nelle immediate vicinanze fu posto l’ingresso della Galleria di S. Michele, vhe venne collegata con uno dei pozzi. Dall’attenta osservazione degli antichi lavori anche Chaussel trasse la convinzione che vi si dovesse essere estratta una “…una discreta quantità di minerale poiché i quattro piani sembra presentino una rete importante di gallerie”. Proprio per questo motivo Fontani concentrò i propri sforzi di preferenza sui pozzi antichi, che, oltretutto, “gli era facile prosciugare con gallerie, a cagione della loro posizione elevata”.

Complessivamente vennero scavati circa 1000 m. di gallerie, di cui 425 m. attorno ai due pozzi antichi e 375 m. con attacchi dall’esterno. Tuttavia, nonostante tutta questa serie di tentativi e di ricerche i risultati non furono confortanti, tanto che – scrive Chaussel – “…nessun luogo ha mostrato, malgrado molte spese, un filone ben distinto del quale si possa misurare lo spessore e giudicare la ricchezza”. Proprio per questo, secondo Chaussel, si sarebbe resa necessaria una serie di ricerche metodiche e ben ordinate anche perché sarebbe stata senza dubbio coronata “con moltissime probabilità da successo”.

Dei lavori fatti intraprendere da Fontani all’esterno della miniera esistono ancora oggi i resti degli edifici fatti costruire “…fra gli antichi pozzi e la galleria di scolo, sopra una spianata molto ben esposta”, per alloggiarvi gli operai e per stabilirvi un ufficio, la direzione ed i magazzini.

Per quanto riguarda infine l’escavazione di nuove gallerie, oltre alle già menzionate, è da ricordare quella detta DELL’ACQUA CALDA, situata ad est della galleria di scolo, sulla sponda destra del T. Secolo, ma il cui ingresso franò dopo poco tempo. All’incirca nel 1907 il liquidatore della Società Aw. Raffaele Tuccimei effettuò un’ispezione alla miniera che trovò completamente abbandonata; in quell’occasione egli compilò un detagliato e prezioso rapporto in cui descrisse minuziosamente lo stato attuale della miniera (lunghezza e direzione di ogni galleria, mineralizzazioni e rocce incontrate durante le operazioni di scavo ecc.), facendo soprattutto riferimento alle ricerche svolte negli anni 1885 – 1888 e fornendo così un’esatta “fotografia” dello sviluppo definitivo raggiunto dai lavori. (18)

Da quel periodo in poi è infatti cessata ogni escavazione di rame nei dintorni della Corte, anche se successivamente vi si sono susseguite, pur in modo saltuario, ricerche e prospezioni di vario genere intese ad accertare con metodi sempre più raffinati la presenza nella zona di concentrazioni utili di minerale. Tra queste ricerche ricorderemo, ad esempio, quelle molto recenti condotte dalle Società Montecatini Edison (poi Solmine) e RIMIN nelle aree di S. Michele e del T. Secolo durante il periodo 1972 – 1981, con risultati che, a quanto sembra, inducono (per la concentrazione estremamente dispersa e caoticamente diffusa di mineralizzazioni comunque di tenore medio-basso e di scarsa entità) ad accantonare ogni speranza di rinvenire un giacimento tale da risultare oggi economicamente sfruttabile.

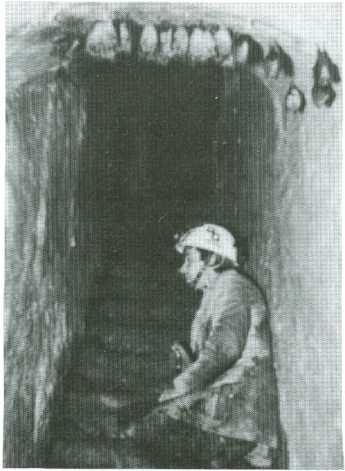

Come abbiamo detto, nella zona della Corte si possono ancora osservare uno dei pozzi (magnificamente conservato) e la galleria di scolo (parzialmente allagata) oltre ai resti degli edifici di servizio e a tutta una serie di tracce di pozzetti, trincee e gallerie che ben testimoniano l’intensità delle ricerche che, sulla scia delle grandi speranze alimentate dall’abbondante presenza d’indizi apparentemente favorevoli e confortate dall’avallo delle perizie tecniche, vennero svolte anche in quest’area; speranze che però, come accadde pressoché ovunque nei giacimenti cupriferi associati alle ofioliti delle Colline Metallifere, andarono quasi sempre deluse, conducendo alla forzata e progressiva cessazione dell’attività mineraria legata all’estrazione del rame.

Ciò nonostante, di tutte queste vicende, di tutta questa storia “minore” del territorio volterrano, non rimangono oggi che poche vestigia, scarsi resti isolati ormai prossimi a scomparire, testimoni silenziosi e schivi di entusiasmi, di delusioni, di fallimenti, pallidi ricordi affidati alla memoria di pochi (19).

Angelo Marrucci

NOTE BIBLIOGRAFICHE

- R. NANNONI, M. CAPPERI, Miniere e minerali della Val di Cecina, Cecina Gruppo Mineralogico Cecinese, 1988.

- S. ISOLANI, L’Abbazia di Monteverdi e la Madonna del Frassine in Val di Cornia, Castelfiorentino, Tip. Giovannelli, 1937, p. 161.

- M. BOCCI, Curiosità storico minerarie del circondario di Volterra, VOLTERRA, anno VI, n. 12, dicembre 1969, pp. 20 – 22.

- L. ALBERTI, Descrittione di tutta Italia, in Bologna, per Anseimo Giaccarelli, 1550, c. 50 r.

- M. GIOVANNELLI, Cronistoria dell’Antichità e Nobiltà di Volterra, Pisa, Fontani, 1613, p. 60.

- B. G.V.,Ms. 5706, filza 41 b, doc. 15, Lettera d’Alessandro Cini sulla cava del Rame della Casa alla Corte nel Comune di Montecerboli.

- B. G. V., Ms. 8467, Descrizione dell’antica e nobile città di Volterra fatta da Giovanni Rondinelli capitano l’anno 1580, c. 5.

- L. Falconcini, Storia dell’antichissima città di Volterra, Volterra, Sborgi, 1876, p. 557.

- B. G. V., Ms. 5819, R. MAFFEI, Discorso sopra i residui d’antichità di Volterra. Bagni e acque termali. Saline e acque salse. Minerali, c. 12 r.

- B. G. V., Ms. 9343, A. VIVIANI Breve ragionamento sopra lo stato Antico, Moderno ed Economico della Città di Volterra p. 17.

- G. TARGIONI TOZZETTI, Relazione d’alcuni viaggi fatti in diverse parti della Toscana, 2 ed. Firenze, Stamperia Granducale, 1769 – 74, t. Ili, pp.

- 387 – 389. G. MORI, L’estrazione dei minerali nel Granducato di Toscana durante il periodo di riforme (1737 -1790), in Studi di storia dell’industria, 2 ed. Roma, Editori Riuniti, 1976, pp. 83 – 141.

- Rapporto generale della Pubblica Esposizione dei prodotti naturali e industriali della Toscana fatta in Firenze nel 1850, Firenze, Tip. della Casa di Correzione, 1851, p. 65.

- Corpo delle Miniere, Distretto di Firenze, Permessi e Concessioni, Provincia di Pisa, Fase. Ili 22, Miniera di lignite e rame – S. Ippolito.

- G. JERVIS, I tesori sotterranei d’Italia, Torino, Loescher, 1874, tomo II, p. 425.

- CORPO DELLE MINIERE, Relazione sul servizio minerario, anni 1880 – 1983.

- Desidero ringraziare il sindaco di Pomarance Prof. Renato Frosali e l’Arch. Florestano Bargelli per avermi cortesemente consentito di consultare il documento e, non ultimo, l’amico Jader Spinelli per avermene dato notizia.

- cfr. nota 14.

- Un ringraziamento particolare al Sig. Gino Cavicchioli, proprietario del Podere della Corte, per l’ineguagliabile cortesia e la sicura competenza con cui ha fornito indispensabili indicazioni.

Articolo tratto da “La Comunità di Pomarance”.