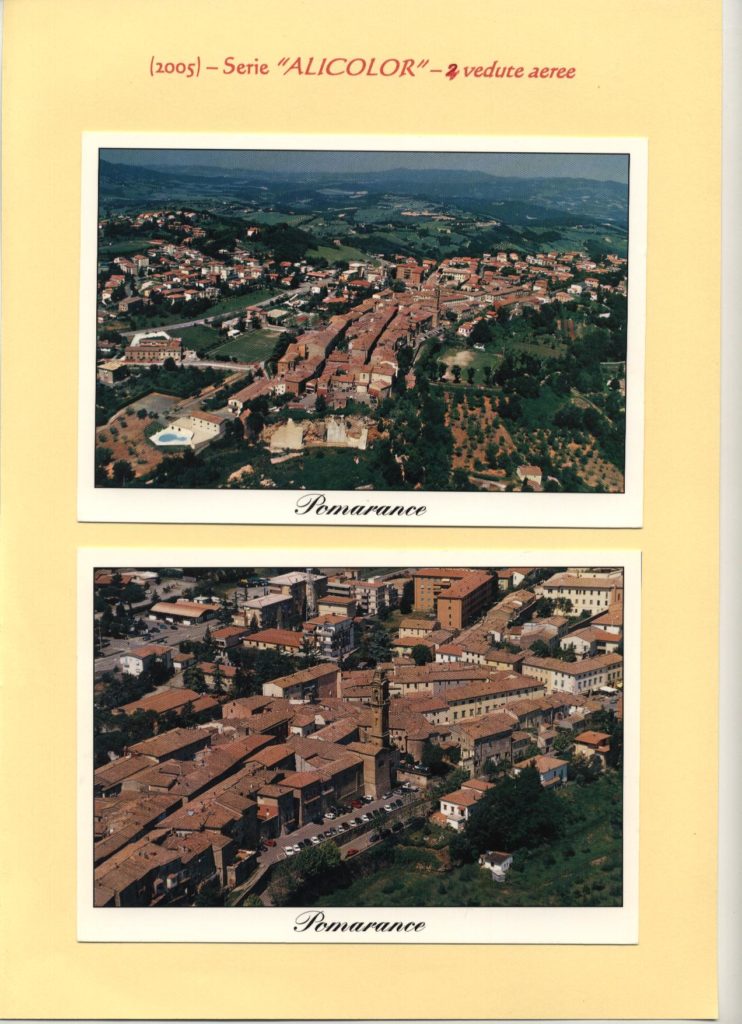

GIOVANNI ALBERTINI – MACCARI ALESSANDRO

Archivi categoria: Usi e Tradizioni

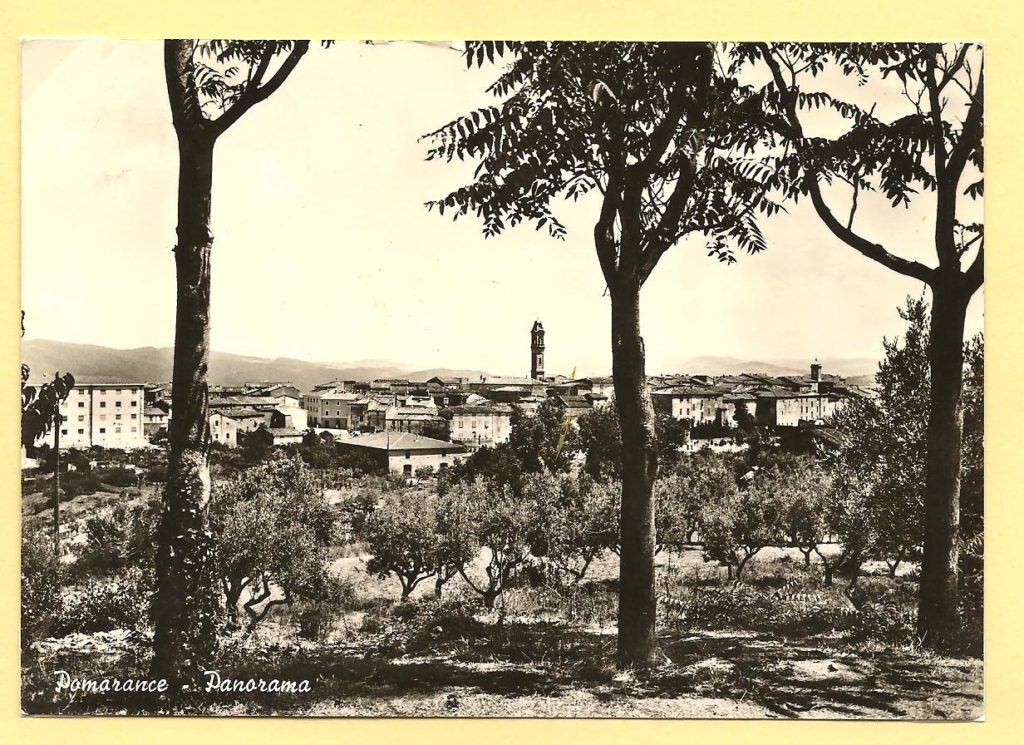

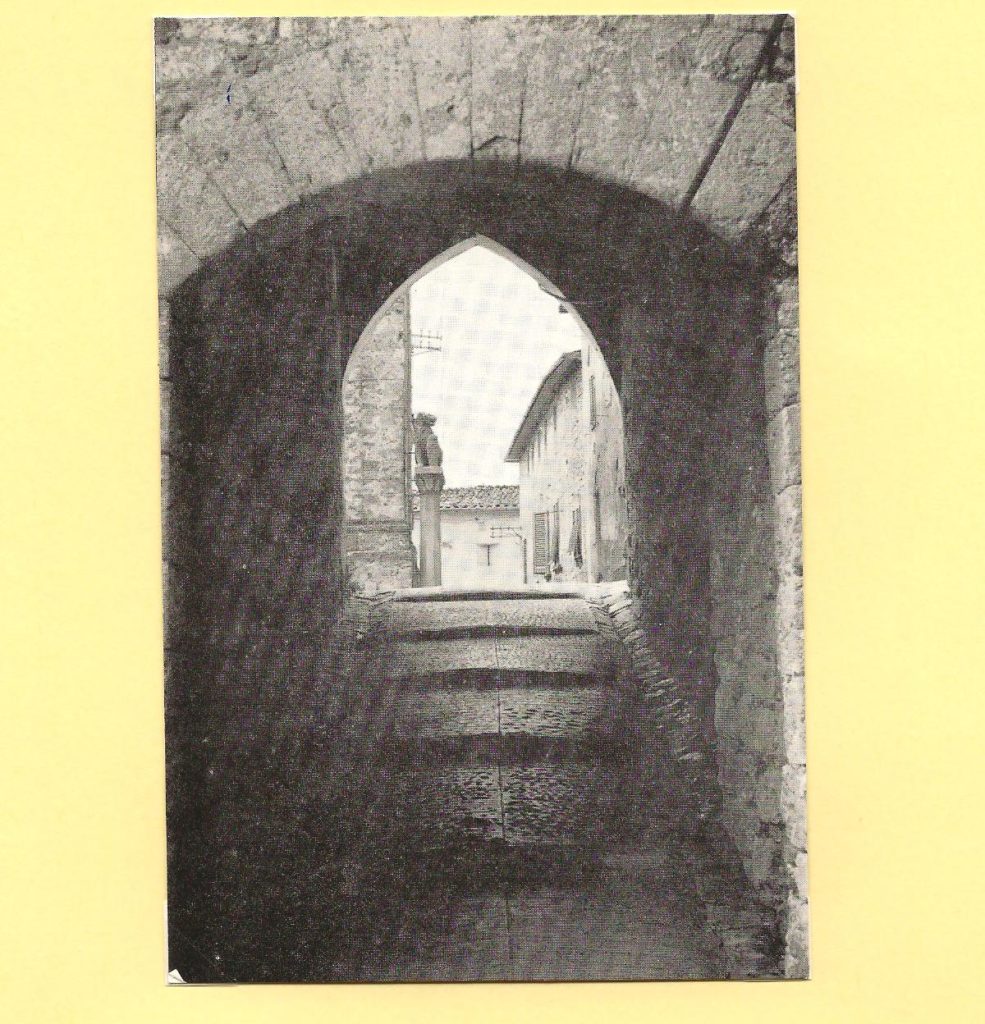

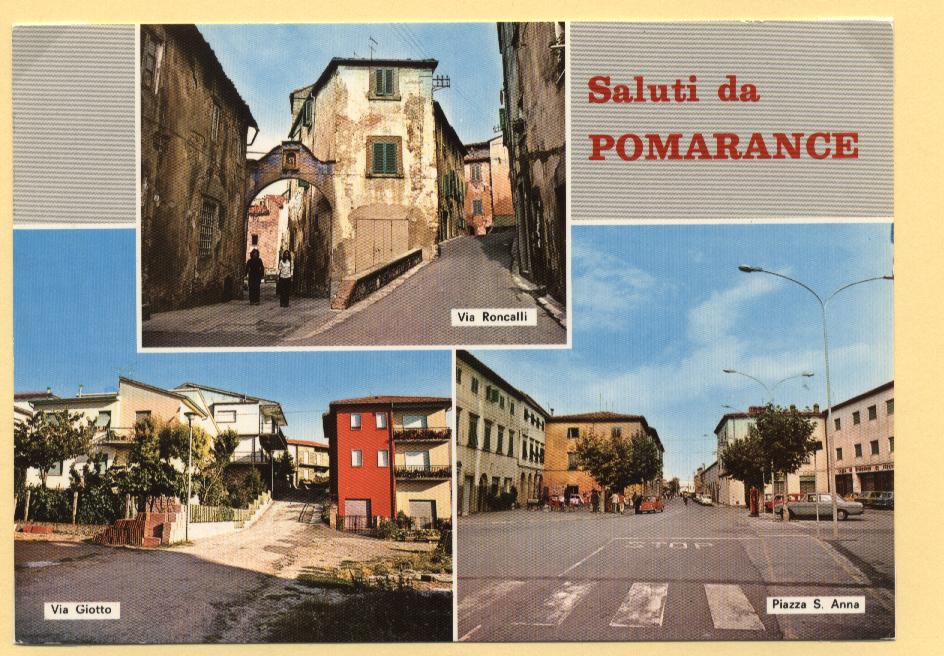

Descrizioni sugli usi e tradizioni della zona di Pomarance ed Alta Val di Cecina.

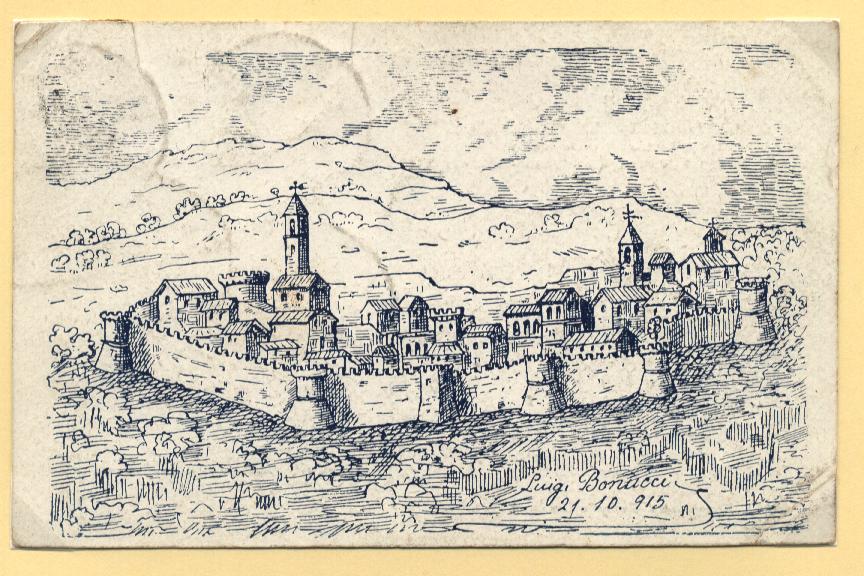

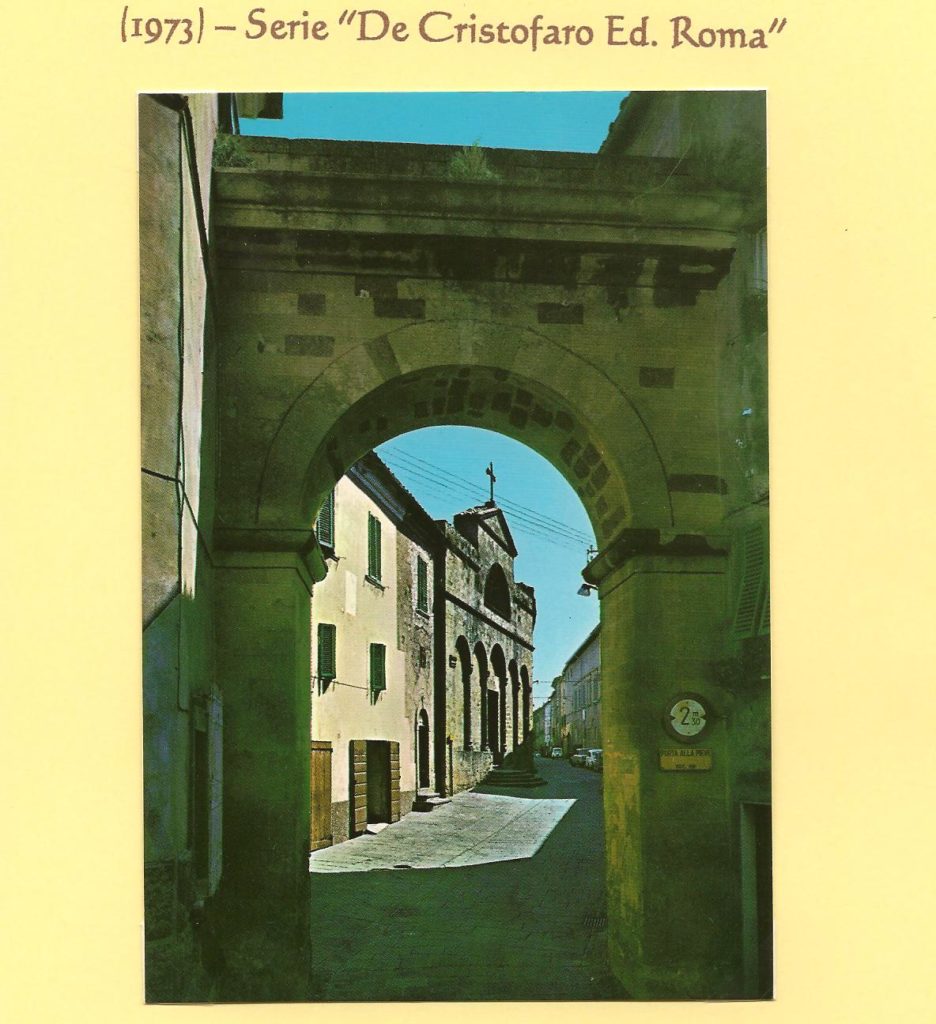

RIEVOCAZIONE STORICHE

A cura di Edmondo Mazzinghi

“COME ERAVAMO”

RICORDI E IMMAGINI D’ALTRI TEMPI

TEATRO DEI CORAGGIOSI ANNO 1930 circa OPERETTA L’ACQUA CHETA fra gli interpreti Giulia Funaioli, Cesare Falcini, Socrate Righi, Luisa Baldini, Argante Casanovi, Giovannina Mazzinghi, il farmacista Quadri, Donatello Fontanelli, Miro Bruscoli, Bartolo Bartoli ed il Maestro Sestini.

Non c’era ancora il cinema nè tantomeno la televisione, le feste da ballo erano rare. In quel tempo l’operetta imperava ed il suo fascino arrivò fino da noi. Direi che fu proprio questo mondo e quello della commedia musicale ad interessare maggiormente i nostri nonni. Si facevano anni di prove sia per il gusto di stare insieme ma anche con lo scopo di fare un buono spettacolo che sarebbe stato motivo di conversazione nelle lunghe veglie invernali sul canto del fuoco o sotto i freschi nei lunghi pomeriggi d’estate.

L’Acqua Cheta, mi ha raccontato il Falcini, fu l’unica vera operetta da noi rappresentata, fu quella che ebbe maggior

successo, fu rappresentata tre volte a Pomarance ed una volta anche a Saline di Volterra.

Mentre parla gli si illuminano gli occhi, sta rivivendo sensazioni ed emozioni che appartengono ad un mondo lontano. Il Principe dice ci mise a disposizione per quattro prove generali l’orchestra del Teatro di Larderello ed a fine rappresentazione ci regalò per riconoscenza il pianoforte. Si è proprio quello della Filodrammatica che si trova nel Teatro dei Coraggiosi.

Come era bravo il Quadri!! Che bella voce aveva Luisa ed ero anch’io un bravo tenore.

Mi ricordo che Giulia cadde nel ballo delle rificolone. Che applausi! la gente voleva il bis.

Guarda la fotografia, fa un lungo sospiro.

Sono morti tutti dice.

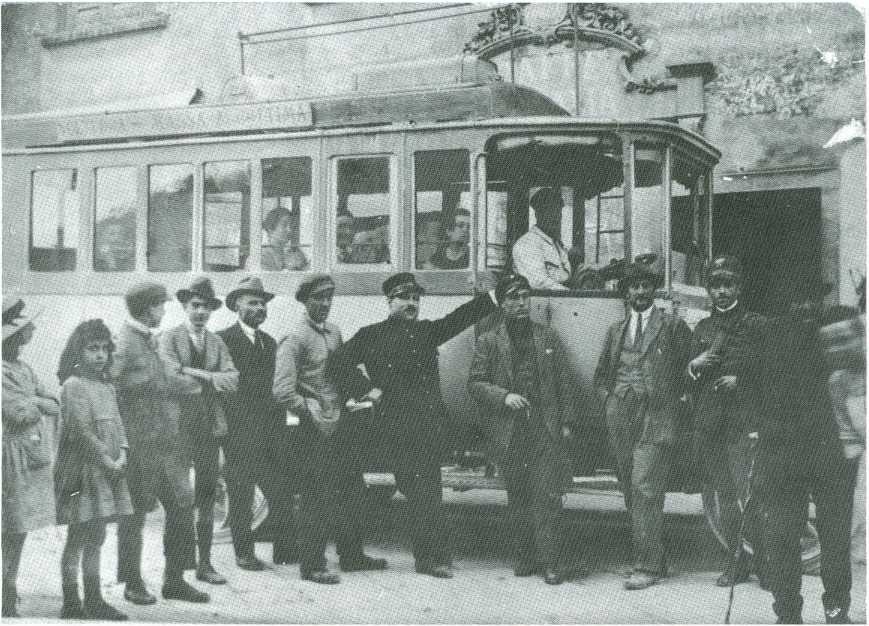

□ Il servizio una volta al giorno andava da Volterra a Massa Marittima, successivamente fu messa la “Postale” anche per Pisa e Firenze.

Mi ricordo che per arrivare a Firenze si partiva la mattina alle 5 e si arrivava alle 10.

Alla sera quando alle 8 arrivavano i due “Postali” vi era sempre un gruppetto di gente davanti la posta in Piazza De Lardarel ad aspettarli. Mi ricordo Emogene sempre con la panierina portava il mangiare ad Amleto che ritornava a casa solo il sabato.

Amleto era il fattorino, ricordo anche Aldo il Baldini, il Busoni e Cassiano.

Le macchine erano in pochissimi a possederle, si contavano sulle dita, e la gente viaggiava quasi tutta in “Postale” e quel momento dell’arrivo era un attimo importante la gente si baciava, si salutava, aveva il piacere di ritrovarsi. Si scaricavano i bagagli che spesso erano legati sul tetto. Dopodiché si vedevano gruppetti di gente che parlando animatamente si dirigevano alle proprie case grati al Postale che aveva ancora una volta ricondotto a casa un affetto.

Nella fotografia: Biondi Jolanda, Cerboneschi Maggi Lina, Falcini Cesare, Tonelli Piero, Coppini Seraflna, Pineschi Carla, Tani Primo, fattorino della “Postale”, Caporioni Dino, Grandi Edoardo, Bacci Cesare, Landi Ernesta.

Mario Fiossi

C’ERA UNA VOLTA: “I Veglioni”

□ Era da pochi anni finita la guerra. Soldi ne giravano pochi e di conseguenza pochi erano i divertimenti, la gente faceva a meno di tutto impegnata com’era nella dura battaglia della vita, ma… “Anche quest’anno a Carnevale al Teatro dei Coraggiosi faranno tre Veglioni”.

Non tutti potevano permettersi di parteciparvi, era già un lusso poter andare ad uno. Nelle famiglie più modeste dove c’erano ragazze da marito si cominciava a fare i conti; con tanti sacrifici si sarebbe potuto comprare la stoffa e cucire un vestito da sera.

Si forse uno era possibile. Non si poteva certo andare a tutti e tre perché era usanza cambiarsi di abito ad ogni festa.

Questo forse era il problema più grosso, ma anche prenotare un palco non era impresa facile. Il primo ed il secondo ordine erano padronali; il terzo ordine “la Piccionaia” veniva affittato. Bisognava fare una lunga coda davanti alla “Bottega di Settimo” che al mattino, quando alle otto andava ad aprire il suo negozio, trovava sempre un folto gruppo di giovanottelli che a pagamento facevano la fila fin dalla sera prima per prendere in affitto “il Palco”. Non a tutti toccava ed i meno fortunati dovevano accontentarsi si andare davanti al teatro a veder entrare la gente e poter ammirare, anche di sfuggita, i vestiti delle ragazze che ne parlavano già da mesi. Anche per l’abito da sera esisteva quasi un rito: si andava a comperare la stoffa anche fuori Pomarance, non si doveva dire il colore, la sarta che lo cuciva non doveva farne parola con nessuno, le aiutanti erano diffidate a parlarne. Doveva essere una sorpresa. Ognuna in cuor suo sperava di essere la più elegante e l’effetto sorpresa doveva contribuire a questo e, perché no, anche a vincere quel premio che a volte veniva messo in palio per la “Miss” più bella.

Arrivava così la sera del ballo.

- ero ancora un

ragazzetto ma mi ricordo abbastanza bene i particolari importanti di quelle

feste. Noi del loggione si arrivava molto presto, carichi di dolciumi che

durante la notte si sarebbero mangiati. Non si voleva perdere niente, per noi

non era soltanto una festa da ballo, ma uno spettacolo pieno di luci e di

colori, di bei vestiti ed anche di gente importante.

Piano piano i palchi si riempivano, arrivavano più tardi le persone che più contavano, la sala da ballo tutta addobbata di fiori e di festoni rimaneva vuota e chiuso il grande portale di accesso smaltato sotto il “Palchettone”.

Gli occhi di tutti erano concentrati su quel portone; tutto ad un tratto si apriva e dietro vi erano le coppie che avrebbero aperto il ballo. L’orchestra che stava sul palcoscenico intonava un “Valzer” e la prima coppia scioglieva il “nastro di raso bianco” e seguita dalle altre dava inizio a quel lungo valzer, proibito ai ballerini non valenti.

Mi ricordo che la festa cresceva in un turbinio di musica, di coriandoli e stelle filanti; ai piani inferiori si facevano battaglie con i coriandoli, se ne consumavano sacchi, tanto che per due o tre volte si dovevano interrompere le danze per spazzare il pavimento.

La festa dilagava dappertutto, coinvolgeva tutti. Per le scale c’era sempre una grande confusione, i giovanotti e le ragazze si rincorrevano, scherzavano e, perché no, si nascondevano per scambiarsi furtivi baci.

Le storie d’amore che nascevano in quelle serate, qualcuna continuava, altre finivano, ma erano comunque oggetto di conversazione per i mesi che seguivano.

- veglione più allegro e

più bello era senza dubbio quello “Mascherato”; mi ricordo un anno di avervi

partecipato vestito da “Gatto con gli stivali”. Il costume era bellissimo,

ricercato e curato in tutti i particolari. Lo aveva realizzato “Giorgio”

diventato poi uno dei più importanti costumisti italiani. I costumi da lui

realizzati presso la sartoria “Cerratelli” per i film di Zeffirelli

hanno vinto anche dei premi “Oscar” e

quell’anno vinse con me il suo primo premio per il miglior costume.

Passarono gli anni ’50 e i veglioni per un periodo non furono più fatti. Altri furono i luoghi d’incontro dei giovani, furono fatte nuove sale da ballo e il cinema fu uno dei passatempi più frequentati dalla gente.

Ma il fascino di quelle serate era cosi intenso che non si tardò a riprendere questa bella abitudine. Ne sono stato anch’io protagonista, ho addobbato la sala con rose, con mimose, con festoni colorati e lucenti, ho scorazzato anch’io per le scale su per i palchi con amici e amiche. Ho anch’io insieme ad una ragazza sciolto il “nastro bianco di raso”, ho ballato anch’io il lungo valzer ed ho respirato anch’io quell’atmosfera magica che solo il “Teatro” sapeva dare. Da diversi anni il “Teatro dei Coraggiosi” è chiuso in attesa di restauri. Speriamo che il tempo non sia impietoso e che si possa giungere in tempo a salvare questo patrimonio che non è solo importante per la sua architettura, ma è soprattutto importante per il significato che ha avuto per tutta la comunità per tanti anni “Veglioni” a parte.

Nella foto: Bianchi Gerardo, Dei Lunetta, Fignani Valeria, Manghetti Stefano detto “Il Chiorre”.

In estate, appena finita la scuola, andavo per lunghi periodi dai miei nonni.

Abitavano a “Poggiamonti”, lo ricordo come il posto più bello e più felice della mia fanciullezza.

Il giorno scorazzavo sull’aia e nel bosco in cerca di lucertole con i miei cugini e mio zio di poco più grande di me e la sera…………

Al sopraggiungere della sera, terminati i lunghi giochi, ci sedevamo tutti intorno al grande tavolo e tra chiacchere e grande confusione consumavamo il modesto pasto che mia nonna “la massaia” ci preparava. E poi a letto. Qui mi assaliva una sorta di malinconia ed una voglia scottante dei miei genitori, non potevo rimanere a letto con i miei cugini e mia nonna allora veniva con il lume a petrolio in mano, mi prendeva in braccio e mi portava nel grande letto, dove mio nonno sorridente mi accoglieva e mi avvolgeva con un grande abbraccio. Mi addormentavo così tra loro sommerso di affetto e di profumo di lavanda. Non era ancora giorno che mi svegliavo, sentivo mio nonno alzarsi, si vestiva.

Dove va?” domandavo.

Zitto, dormi!” rispondeva la nonna “è presto, nonno va a segare”.

Mia nonna era una bella donna, alta e rassicurante, con una mano reggeva il paniere in cui era il cibo che si portava nel campo con l’altra dava mano a me che piccolo piccolo la seguivo, mentre mi raccontava storie di maghi, di principi, di api e di farfalle. Si arrivava nel campo, faceva un grande caldo, tutto era sole e oro; il cielo, l’aria, il grano gli armenti e gli uomini erano immersi in una atmosfera pesante e risplendente che sprizzava giallo; solo la grande quercia dove ci sedevamo per mangiare conservava ancora il suo colore reale: verde, un’intenso verde, impenetrabile e fresco.

Si mangiava zuppa con cipolle, pomodori e cetrioli e poco più. Si beveva acqua dal fiasco ricoperto di vimini mentre i buoi poco più là, sempre al fresco, ruminavano il fieno che mio nonno non dimenticava mai. Poi ci si riposava, si dormiva qualche ora, fino a che il sole impietoso non smetteva di scottare, poi si riprendeva il lavoro: i buoi venivano riattaccati alla macchina che segava, mio nonno vi prendeva posto e si ricominciava. Il grano veniva falciato dalla macchina e dietro dietro una moltitudine di persone lo raccoglieva, ne faceva dei “balzi” che ammonticava poi in grandi “Barche”.

E la fatica ?

La fatica era dura, vera, sfibrante, si leggeva sui volti dei contadini rugosi e bruciati, si leggeva nel passo delle donne: sfiancato e lento e si leggeva nella camiciola di lana del nonno, molle e appiccicosa che bucava di grano quando alla sera tornava e mi prendeva in collo per baciarmi.

Mario Rossi

IL PROFUMO DELL’ESTATE

Finita la scuola, cominciava il gran caldo, pochi andavano al mare ed i ragazzi meno fortunati rimanevano in paese.

Nei lunghi pomeriggi assolati gli anziani meriggiavano sotto gli alberi, le donne finite le faccende domestiche si riversavano nelle strade, sugli scalini, nei punti più freschi, a sferruzzare o a pulire verdure e frutta per la marmellata. Noi ragazzi si giocava, sotto gli alberi del parco, sotto i freschi del “giardinello” oppure tra il verde del boschetto della “Villa”.

L’estate scorreva lenta in questo paese pieno di luce, di caldo e di sole.

E la sera? La sera, gli uomini dopo il lavoro uscivano per andare al “Circolo”, noi ragazzi, dopo corse affannate per prendere lucciole, si giocava a “rimpiattarello” mentre le donne con i più piccoli se ne andavano per le vie del paese a cercare refrigerio. Ricordo che tutto profumava di erba e grano falciato, di ginestre sfiorite, di polvere arsa di tigli e di rose.

La vita scorreva lenta, monotona non succedeva mai niente.

Poi all’improvviso: Il Palio!

Fu un’invenzione per sentirsi vivi, per interrompere la monotonia delle vacanze estive, fu l’invenzione che stimolò la fantasia e la creatività, fu l’invenzione che rievocava l’istinto alla competizione così fortemente radicato nelle genti di Toscana. Ricordo che all’inizio era una competizione calcistica tra i rioni del Marzocco e del Centro. Il rione del Marzocco intese subito fin dal primo anno vestire la sua mascotte con il suo capitano con vestiti medioevali, che ricordavano il suo antico passato. Lo ricordo ancora: Paimira e Mario coloratissimi con calzamaglie e giubbetti e la bandiera del Marzocco che apriva il piccolo corteo. Si rimase un po’ tutti allibiti, ci piacque e si decise tacitamente che si sarebbe potuto far meglio.

Nacque un terzo rione, il Paese Novo e la competizione si allargò: si premiava non solo chi vinceva il torneo di calcio, ma si cominciò a premiare soprattutto la contrada che riusciva a fare il migliore corteggio prima, e dopo la migliore sfilata storica. Di quei primi anni ricordo vagamente alcuni episodi e personaggi:

Meri, giovanissima vestita da Lucia, e Michele un Don Abbondio simpatico e scanzonato. Marta, superba Minerva e fierissima Amneris. Ricordo Catuscia con il bellissimo costume della regina Isabella e Alberto bravissimo nella parte di Nerone.

Un quarto rione si costituì, agguerrito e pieno di iniziative il Gelso. Bella la sua Batterflai e riuscitissimi il conte di Cavour e la sua affascinante contessa di Castiglione.

Mentre scrivo si affacciano alla mia mente volti ed episodi di Cleopatra, Antonietta, Napoleone, Giuseppina, Semiramide, Ulisse, Robin Hud, la regina di Saba, il Doge di Venezia, Paolo e Francesca e soprattutto balzano alla mia mente le persone che prestarono i loro volti a questi personaggi: e vedo Giacomo, Claudia, Mila, Vaschilio, Vanda, Andrea, Paolo, Gabriella, Renata, Franca e tanti tanti altri. Questo gioco ci affascinò tutti, fu interrotta la competizione calcistica e si dette spazio solamente alle sfilate che rievocavano periodi ed episodi storici.

Il gioco nel corso degli anni si affinò, si ingrandì si crearono scenografie dove le comparse recitavano scene di vita passata. Diventò teatro popolare.

Finita la scuola comincia il gran caldo, molti vanno al mare… molti lavorano, inventano, creano, si riuniscono, parlano, discutono. Tutto profuma di erba, di grano falciato, di ginestre sfiorite, di polvere arsa, di tigli, di rose e… di colla, di vernice e di legno.

Mario Rossi

Articolo tratto da “La Comunità di Pomarance”.

ANDAR PER FARRO

UNA RICETTA A CURA DI CRISTINA BLASI INSEGNANTE ALLA SCUOLA “CORDON BLEU” DI FIRENZE.

Vorrei parlare questa volta di un ingrediente molto poco conosciuto, ma molto adatto a preparare piatti invernali, zuppe e, perché no, anche gustosissime insalate estive: il Farro.

Questo cereale smarrito nei secoli è il capostipite di tutti i frumenti ed è stato per oltre 2000 anni l’alimento principale di intere popolazioni mediterranee e asiatiche. Riscoperto in Alta Savoia per zuppe di verdura e di leguminose è oggi diffuso in tutta la Toscana (soprattutto in Garfagnana) e un po’ conosciuto in tutta l’Italia. La sua riscoperta non è dovuta soltanto al rinnovato interesse per le vecchie tradizioni. Si può dire, scherzando, infatti che la popolazione garfagnina è conosciuta come la più sessualmente longeva d’Italia (senza dimostrazione scientifica, sia chiaro!), popolazione che ha sempre fatto grande consumo di questo cereale.

A parte gli scherzi, il farro ha anche proprietà nutrizionali abbastanza importanti; è infatti ricco di vitamine, sali minerali, proteine (svolge quindi azione ricostituente). Come cereale povero comunque è importante perché contiene acido litico il quale, secondo studiosi, inibisce certe ossidazioni dei grassi coinvolte nello sviluppo del cancro del colon.

Il farro, far latino, è una varietà di grano (TRITICUM DICOCCUM) ed appartiene alla famiglia delle graminacee. È facile trovare sul mercato il farricello o spelta con il nome di “gran farro”, il quale in cottura non ha la stessa resa del farro: il vero farro non si impasta dopo la cottura, ma mantiene l’anima leggermente dura. Il farro è stato fin dal V secolo A.C. l’unico grano dei Romani a differenza dei Greci noti consumatori di orzo.

Dal farro deriva la parola farina; dal farro prende il nome il più antico matrimonio rituale, la CONARRATIO, durante il quale gli sposi offrivano a Giove una focaccia di farro.

Il farro era quindi tenuto molto in considerazione dai Romani; lo dimostra il fatto che veniva dato sotto forma di ricompensa ai soldati vittoriosi. Ancora con i chicchi di farro tostato e macinato con la mola ruotante, con aggiunta di sale, le Vestali preparavano una polvere rituale (la MOLA SALSA) con la quale cospargevano la testa della vittima da sacrificare. Cosa facevano inoltre i Romani con il farro? Una famosa polenta: la Puls, che era la base della loro alimentazione e soprattutto la forza dei soldati e dei contadini.

Ancora oggi con questo prezioso ingrediente si prepara il piatto nazionale in Libano, Libia e in quasi tutto il Medio Oriente (Kibbè).

Ma veniamo a noi! Dove si compra il Gran Farro o Grano Farro? Dai “Civainali” o in qualsiasi negozio di alimentari ben fornito. Se andiamo in Garfagnana (perché è qui e sull’Amiata che si coltiva) non è difficile trovarlo ovunque.

Generalmente è pulito, ma è meglio lavarlo per togliere eventuali impurità. Dopo che è stato lavato, consiglio di tenerlo in bagno in acqua fredda per circa un’ora. Dopo la scottatura il farro, comunque, manterrà la sua consistenza gommosa; è molto adatto quindi per insalate estive in sostituzione di riso e orzo così come nelle minestre di verdura, e di fagioli. Il farro si presta ad essere usato anche come contorno per esempio con le carote, con le lenticchie e con i peperoni, cotto magari con meno liquido di una minestra e con un pò di pancetta.

Come dicevo prima, con il farro si possono preparare ottime insalate variando con gli ingredienti. Lo potete cuocere, dopo ammollo in acqua fredda, portandolo lentamente ad ebollizione, salarlo e raffreddarlo. A questo punto conditelo come una panzanella semplice, con olio, sale, pepe, pomodoro, cipolla e poco aceto.

Se si vuole preparare una minestra di farro, quella che comunemente si mangia in alcune tipiche trattorie toscane, consiglio di cuocere lentamente dei fagioli barlotti (o cannellini o anche lenticchie); preparate poi una base di cipolla, sedano, carote e abbondante rosmarino tritati; cuocete in olio extravergine di oliva per circa 15 minuti, dopodiché aggiungete un ciuffo di salvia, due spicchi di aglio schiacciati e due pomodori passati. Passati 10 minuti aggiungete anche 1/2 di fagioli passati con un po’ della loro acqua di cottura; fate bollire per 20 minuti circa, poi buttate il farro che dovrà cuocere per circa 40-50 minuti. Quasi a fine cottura si aggiunge il resto dei fagioli interi. Si spenge e si lascia riposare la minestra affinché il farro si “gonfi” un po’. La minestra va servita con pepe nero macinato al momento e olio di oliva extravergine toscano. È ottima anche dieci giorni dopo!

Cristina Blasi

Articolo tratto da “La Comunità di Pomarance”.

LA FESTA DI S. GIOVANNI

ASPETTI DI RELIGIOSITÀ POPOLARE E PRATICHE MAGICO – RITUALI

La devozione popolare in Toscana, almeno per taluni aspetti, pare affondi le sue radici negli antichi culti romani o addirittura etruschi.

Da queste lontane forme di religiosità, infatti, si ipotizza abbia avuto origine la concezione, così diffusa, che vede l’intervento diretto della divinità nei fatti più minuti della vita non solo umana, ma anche in quella della campagna e della natura.

In tale logica si collocano alcuni rituali in uso in molti luoghi del nostro territorio fino a pochi decenni fa, che si rivolgono a Santi particolari e che coincidono con le feste collegate al ciclo dell’anno.

Il 24 giugno, festa della natività di San Giovanni Battista, si celebrava nell’antichità il solstizio d’estate.

La tradizione popolare attribuiva alla “guazza” di San Giovanni poteri magici, tali da rendere le erbe medicinali particolarmente efficaci. La mattina, prima del levar del sole, ci si recava, solitamente a gruppi, nei luoghi dove cresceva la camomilla e si raccoglievano fasci di steli fioriti dai quali, una volta tornati a casa, venivano tagliate le corolle che, essicate, si potevano conservare a lungo e usare, come rimedio naturale, in molteplici occasioni.

Dalle nostre parti si raccoglieva anche un’erba chiamata “pìlatro”, che veniva conservata in una bottiglia piena d’olio e serviva per curare le bruciature.

Con la “guazza” di San Giovanni c’era l’usanza di bagnarsi i capelli poiché si diceva che facesse bene al mal di testa; inoltre, i nati in questo giorno, erano considerati “virtuosi”, possedevano cioè una virtù che poteva essere, ad esempio, segnare le “storte” alle persone ed agli animali. Chi aveva simili poteri era molto conosciuto presso la comunità e veniva chiamato a dare il suo aiuto in ogni momento della giornata, per questo, si racconta, portava sempre con sé l’immagine di un santo o una di quelle minuscole statuette, racchiuse in un “bucciolino” di alluminio che raffiguravano Sant’Antonio da Padova.

Abbiamo avuto notizia che, almeno fino ai primi decenni del 1900, in molte case della nostra zona, la sera del 23 giugno le donne ripetevano un rito che, almeno nei ricordi di chi ce ne ha parlato, non aveva un significato particolare, “si faceva perché si era sempre fatto”: si prendeva una bottiglia di quelle di allora, con una grossa pancia, il collo lungo ed il tappo di vetro, la si riempiva d’acqua fino al collo e si versava dentro un chiaro d’uovo. La notte si lasciava fuori della finestra e la mattina dopo, come per miracolo, dentro l’acqua si vedeva una barca, la barca di San Giovanni.

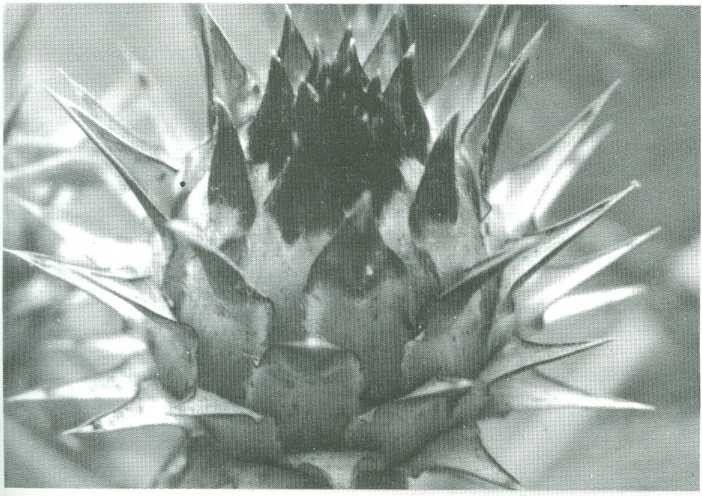

Non sempre e non a tutte riusciva di ottenere l’effetto sperato anche perché, oltre alla benedizione di San Giovanni, occorreva essere dotate di “mani buone”. Un’altra usanza riguardava le ragazze innamorate ed era una specie di prova della verità che ci fa pensare al detto, molto diffuso tra le persone non più giovani, “San Giovanni non vuole nè scherzi nè inganni”: coloro che desideravano sapere se il loro innamorato era sincero oppure no, coglievano un fiore di cardo, lo “strinavano” leggermente con un fiammifero e li lasciavano per tutta la notte di San Giovanni fuori dalla finestra. La mattina dopo, se il fiore era ritornato bello, il giovanotto diceva la verità, se invece era sciupato era segno di bugie.

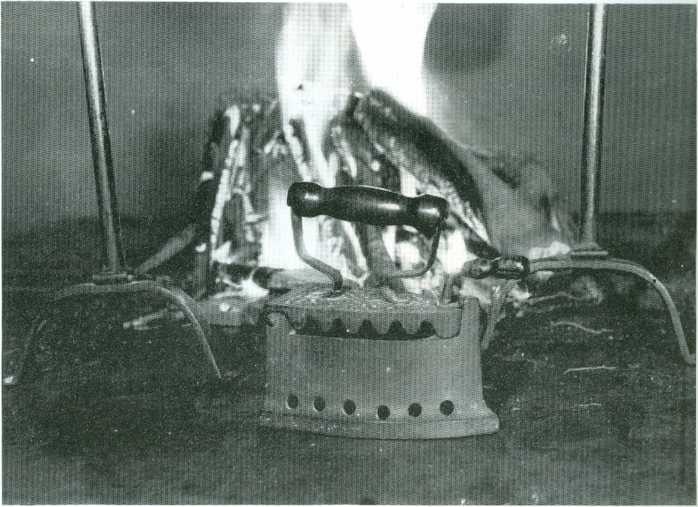

Un’altra tradizione legata alla festa di San Giovanni, mantenuta viva dai contadini fino all’awento dei trattori, è quella di “bruciare la mosca”. In questo periodo, con l’inizio della stagione calda, il bestiame usato nel duro lavoro dei campi, improvvisamente “si ammoscava”, cominciava a saltare e, anche se aggiogato, scappava nella macchia.

Tale comportamento era imputato alla presenza di una mosca “cattiva”, vero tormento per i buoi e pericolo di danni ingenti per i contadini che, ogni volta, rischiavano l’incolumità del loro bestiame il quale, fuggendo, poteva azzopparsi e ferirsi, anche in modo grave.

Per scongiurare questa specie di calamità naturale, la vigilia di San Giovanni, “al sotto di sole”, si accendeva un fuoco con una fascina di frasche, con lo scopo simbolico di “bruciare la mosca”.

Il luogo prescelto era lo spazio davanti alla stalla o, comunque, un posto ben visibile dai poderi vicini, poiché il rito era anche un’occasione per affermare i legami comunitari sfuggendo, per un momento, alla condizione di isolamento che caratterizzava la vita di molte famiglie contadine.

Laura e Silvano

Articolo tratto da “La Comunità di Pomarance”.

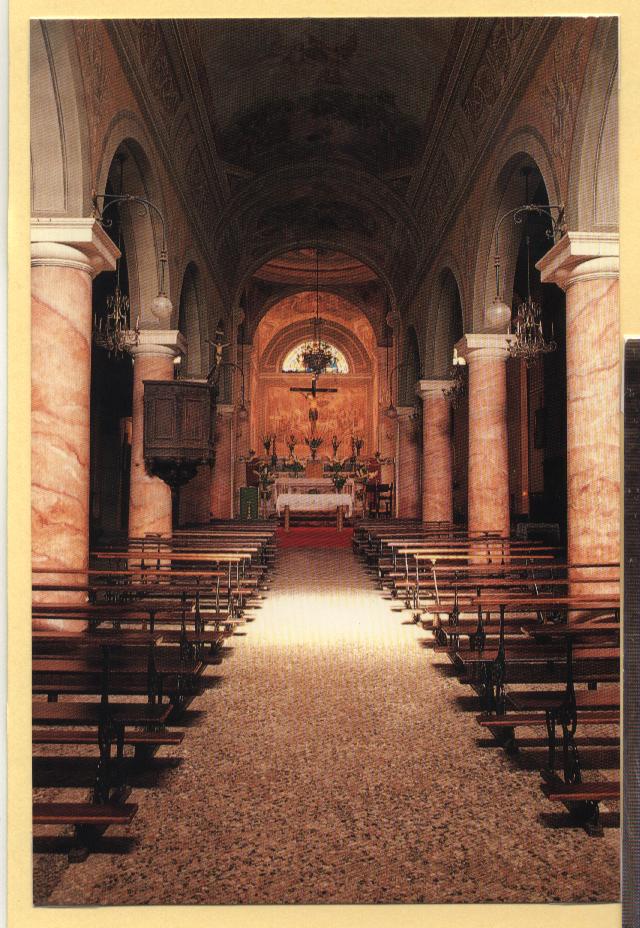

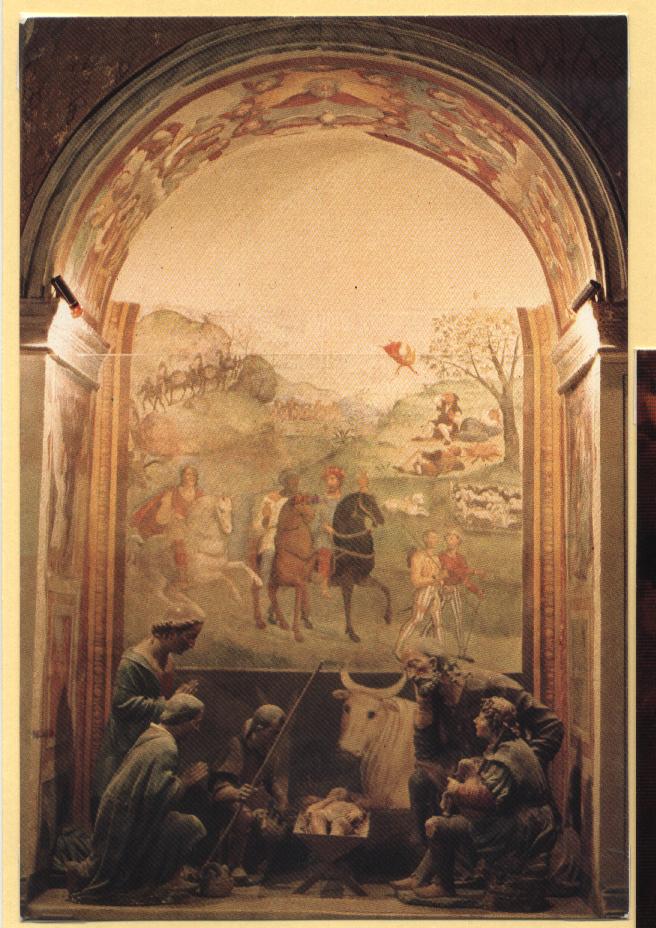

LA PROCESSIONE BELLA

Questa Associazione, nel proposito di allargare le iniziative a scopo turistico e con l’intento di richiamare nel nostro paese un numero sempre maggiore di visitatori, ha programmato, nell’occasione della Pasqua 1988, di riproporre per la sera del Venerdì santo la storica processione denominata “PROCESSIONE BELLA”.

Richiesti i dovuti permessi alla Parrocchia ed al Vescovado, si sono presi i contatti con le varie associazioni interessate: la Corale Pomarancina, il Corpo Filarmonico “G. Puccini”, la Confraternita della Misericordia, il Comitato Parrocchiale, l’Associazione Sportiva Amici del Cavallo (A.S.A.C.), i rappresentanti le quattro Contrade per mettere insieme il tutto e far sì che questa manifestazione tradizionale ritorni a vivere.

Questa manifestazione di carattere religioso venne effettuata l’ultima volta quarantanni fa per volere del Proposto Mons. Luigi PAOLI.

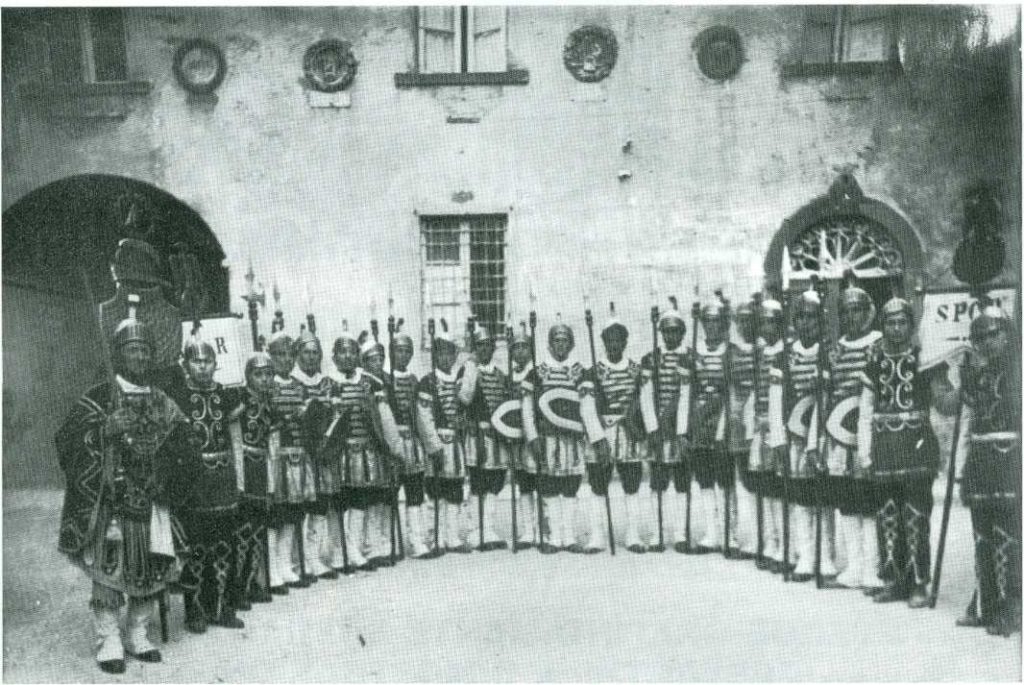

Da ricerche intraprese per l’allestimento di tale iniziativa, risulta che venne effettuata per la prima volta nell’anno 1860. La sua preparazione, sotto la guida dell’allora parroco Mons. Ferdinando MARCHETTI, venne curata dai componenti il Consiglio della Confraternita Misericordia e, con l’iniziativa dell’allora Governatore Conte Florestano de Larderei, furono presi a noleggio i costumi presso la Ditta Riccardo MONTAGNI, vestiarista teatrale di Livorno, fornitore di vestiario da comparse e attori (come risulta da nota esistente): ‘‘per la Processione di Gesù Morto, al costume antico romano, si noleggiano n° 16 abiti per cavalleria e n° 12 per l’infanteria”. Da ulteriori documentazioni risulta pure che chi desiderava, tra i componenti la Confraternita, “munturarsi” per tale occasione, doveva prenotarsi e versare la somma di lire 10.

L’importo occorso per questo noleggio sembrò essere gravoso e per la successiva Processione, che come stabilito doveva effettuarsi triennalmente, si ha una delibera di Consiglio firmata dal De Larderei e di cui riportiamo il testo: “Signori, a rendere più decorosa la Processione di Gesù Morto, si è usato da vario tempo raccogliere le oblazioni dai fedeli per procurarne abiti e armature di costume romano. Il nolo però di queste cose medesime, a cui torna conto di acquistare o fare gli uni e gli altri. È in questo intendimento che i sottoscritti deputati aprono la sottoscrizione seguente, dichiarando che gli abiti e armature fatte, restano di assoluta proprietà della Misericordia del nostro paese per servire allo scopo predetto e ad altri usi paesani occorrendo. Così, questa offerta deve compendiare quelle di molti anni, (segue l’elenco con le somme versate).’’

Arrivati alla data del 1863 troviamo molti foglietti con elenchi

vari di stoffe, bottoni, velluti, filo, ecc. così da renderci conto che i

costumi (tutt’oggi esistenti) furono fatti a Pomarance, e ciò lo dimostra una

specie di ricevuta così compilata: n°14 bustini fatti alla Giudea in teletta argento

L. 56,00 al comandante in teletta oro L. 8,00 per tagliatura e infelpatura di

16 manti L.2,00 per 32 nappe per detti manti L. 2,50 Altri documenti dimostrano

l’acquisto di cartone per la costruzione degli elmi romani e di questi, come

anche degli scu

di, sembra esserne esecutore certo Giuseppe RIGHI.

Riguardo al Miserere che veniva cantato processionando, troviamo che fu scritto appositamente, in stile Gregoriano, dal sacerdote MATTEO COFERATI, studiato per quattro voci dispari (miste). La stampa fu a cura e spese del Volterrano Grand’Ufficiale Prof. Carissimo TRAFELI. Quest’anno come dicevo, la nostra Associazione intende far rivivere per una serata la vecchia tradizione, e a tal scopo si è rivolta alle associazioni nominate, le quali hanno già risposto assicurando la loro disponibilità e l’aiuto richiesto.

La PROCESSIONE BELLA, oltre all’impegno di tutte le persone che si disponevano processionando in varie vesti, consisteva anche negli addobbi particolari che venivano usati per tale ricorrenza. Per ampliare in qualche modo la flebile luce dei rari lampioni a petrolio posti lungo le vie del paese, venivano collocati alle finestre delle abitazioni, svariati lampioncini di vetro attaccati a delle raggere in ferro e alimentati da olio e stoppino, (la numerosità dei lampioncini era in parte dovuta all’annata delle olive e conseguentemente alla produzione olearia). Partecipava all’illuminazione tutta la cittadinanza ma in maggior parte, a motivo delle possibilità, erano numerosi nella Via Roncalli (detta Via dei Signori poiché vi erano i palazzi di tutti i proprietari terrieri). Questa illuminazione comportava molto lavoro di preparazione e l’installazione dei lampioni aveva inizio almeno una settimana prima per dar modo che fosse tutto pronto per la data stabilita, e si faceva a gara per avere la illuminazione più bella. È curioso citare il numero dei lampioni collocati nella Via Roncalli per renderci conto della paziente opera di preparazione; i dati si riferiscono alla Pasqua del 1879 e sono stati ricavati dal diario del Maestro LESSI di cui se ne riporta il testo: Palazzo de Larderei 272 lampioni 1160 lumi

Palazzo Bicocchi 213 lampioni 1120 lumi Palazzo Ghilli (oggi Ricci) 107 lampioni 580 lumi

Palazzo Baldini (oggi Galli Tassi) 180 lampioni

Complessivamente solo nella Via Roncalli si aveva una luminosità composta da 772 lampioni e da circa 3500 lumi. A questi vanno aggiunti tutti gli altri alle finestre del Palazzo Biondi Bartolini e di cui non se ne fa nome, inoltre il Palazzo Gardini e tutta la Piazza De Larderei compresi i terrazzi presso la Porta Volterrana, che messi tutti insieme destavano la loro suggestione all’ingresso del vecchio Pomarance.

Sappiamo per notizie ricavate che questa manifestazione coinvolgeva in un modo o nell’altro, credenti e non, la maggior parte dei pomarancini che con i costumi dell’epoca doveva rappresentare i vari personaggi.

Sin dai primi giorni dell’anno iniziavano i preparativi, sia per la scelta dei personaggi, sia per la corporatura adatta alla taglia della veste da indossare. Si ricercavano i vari uomini atti ai servizi per le portantine, per il baldacchini, per i mazzieri ed altri scopi.

Venivano effettuate nel campo del Piazzone le prove con i cavalli per abituarli al frastuono della banda ed all’andirivieni della gente. Anche le sembianze delle persone venivano contraffatte da folte barbe che si lasciavano crescere nelle ultime settimane. Tutti erano coinvolti, allo scopo di far riuscire nel miglior modo possibile questa rievocazione e far figura con tanti spettatori che venivano dai paesi limitrofi e da quelli più lontani.

La processione portava questo ordine:

- Aprivano il corteo funebre 2 cavalli (possibilmente bianchi) “IL SILENZIO’’;

- seguiva la Croce spoglia affiancata da due lampioni;

- le insegne della Passione;

- la Banda paesana che suonava marce funebri alternandosi alla Corale;

- un drappello di soldati romani di fanteria;

- il Clero;

- la statua di Gesù Morto, sotto il baldacchino nero, ed ai lati i gendarmi in alta uniforme, ed altri componenti della Misericordia incappucciati in nero, con torcia formata di corde ritorte ed imbevute di resina;

- il gruppo della Corale al canto del Miserere;

- le donne in doppia fila con il sacerdote al centro;

- la statua della Madonna Addolorata affiancata da 8 soldati romani;

- gli uomini in fila doppia;

- otto soldati a cavallo ed al lato l’apposito palafreniere.

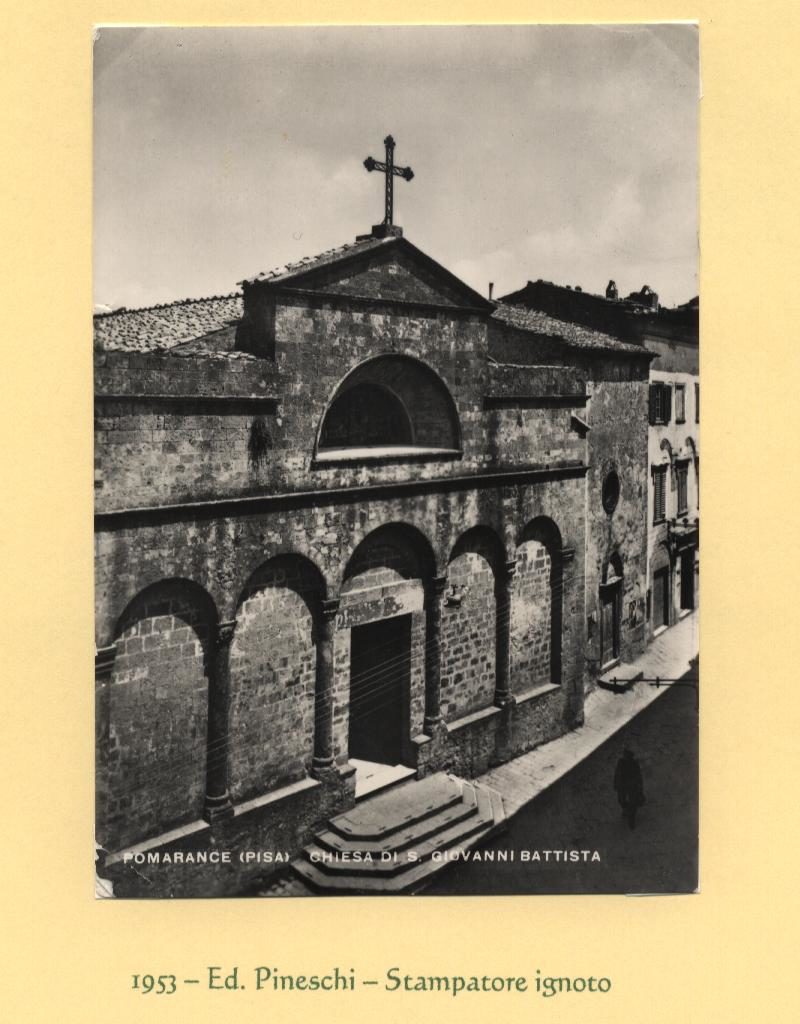

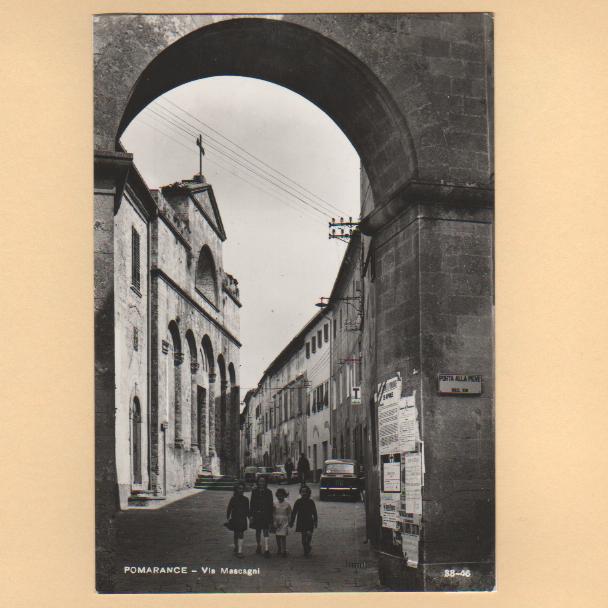

A contenere l’ordine e la disciplina della fila vi erano i mazzieri, che specie nei tratti curvosi, mantenevano la retta sfilata dei processionanti. Tutto ciò sfilava in mezzo ad una folta folla che in silenzio assisteva al passaggio per poi accodarsi fino alla Chiesa per la dovuta “baciarella”. La Processione, che come da accordi presi con il Proposto Don Burlacchini seguirà lo stesso ordine di una volta, sfilerà nel seguente itinerario stradale: Partendo dalla Chiesa, per Via Mascagni, Piazza de Larderei, Piazza S.Anna, Via Gramsci, Viale Roma, Via della Libertà, Via della Repubblica, Via Mario Bardini, Via Garibaldi, Via Cercignani, aggirando l’abitazione di Spinelli A., Via Indipendenza, discendendo nuovamente in Via Cercignani, per Via Garibaldi, Piazza S.Anna, Piazza de Larderei, Via Roncalli e risalendo da Via della Costarella si porterà nuovamente in Via Mascagni sino alla Chiesa Parrocchiale.

Dal Parroco Don Piero Burlacchini si ha comunicazione che le consuete oblazioni che i fedeli usano lasciare al momento del bacio alle immagini sacre del Gesù e della Madonna, andranno devolute alla ristrutturazione del Campanile. Vogliamo sperare che questo richiamo sia sentito da tutti, e che sia il Campanile a trarre vantaggi da questa PROCESSIONE BELLA.

Giorgio

NOTE BIBLIOGRAFICHE

Archivio confraternita Misericordia di Pomarance. “RIEVOCAZIONI STORICHE” di Edmondo Mazzinghi, da La Comunità di Pomarance Anno VII! n°3 e 4, Agosto 1975.

MOBILI E SUPPELLETTILI DI UN CASOLARE DI CAMPAGNA

Attraverso le memorie di chi, per gran parte della sua vita ha vissuto in un podere, abbiamo cercato di ricostruire, anche se in modo molto parziale, ambienti, abitudini ed usi a testimonianza di un passato che distano dall’oggi solo qualche decennio ma che le grandi trasformazioni hanno reso molto più remoti. La maggior parte delle dimore rurali situate nelle nostre campagne, in quanto frutto di un’architettura spontanea, sono nate senza un progetto e si sono modellate protempore a seconda delle necessità. Gli spazi, specie quelli abitativi, erano organizzati funzionalmente e ruotavano tutti intorno alla cucina, vero cuore della casa, anzi “casa” per antonomasia.

Elemento fondamentale della cucina era il focolare, situato su un piano rialzato e contornato da panche di legno dove ci si sedeva d’inverno per riscaldarsi attorno al fuoco. Queste ultime, all’occorrenza si potevano usare come letti di fortuna quando capitava di ospitare per la notte persone di passaggio, per lo più carbonai o venditori ambulanti; in questi casi si poneva sopra ciascuna panca una balla riempita con la paglia detta “rapazzola” , a mo’ di materasso.

Dal camino pendeva una catena con un gancio, anneriti dal fumo, che servivano per appendervi il paiolo di rame o il calderotto per l’acqua. Vicino al focolare si trovavano due alari in ferro battuto, la paletta, le molle ed un granatino di saggina. Appesi alle pareti stavano la cassetta con il sale e vari treppiedi per arrostire il cibo; sotto alle panche si teneva la legna e, una volta usato, vi si riponeva il reggipadelle. Per cucinare si usavano anche i fornelli a carbone che, in alcuni casi, si trovavano incorporati nella struttura del focolare, in altri erano posti su un’altra parete, di solito vicino all’acquaio. Sopra all’acquaio stavano la catinella, la brocca (senza beccuccio) ed il brocco (con il beccuccio) ambedue di rame, quest’ultimo conteneva l’acqua potabile, quando era vuoto si andava in cantina e si riempiva al coppo di terracotta, servendosi di una tazza e di un imbuto, tenuti a portata di mano, sul piatto che solitamente si usava per coprire l’apertura del coppo. Quando anche questo era vuoto si andava a prendere l’acqua ad una fonte con le “barlette” di legno caricate sulla cavalla. Sotto l’acquaio c’erano il catino per rigovernare, il paiolo, il calderotto e i secchi con gli scarti di cibo per il maiale e le galline; l’apertura era di solito coperta con una tenda. Appesa al muro, al di sopra dell’acquaio vi era la piattaia dove si riponevano i piatti, i coperchi delle pentole e qualche zuppiera di modeste dimensioni. I tegami con i manici venivano appesi ai ganci dell’attaccapanni, mobiletto pensile di minimo ingombro ma di grande funzionalità, dal quale sporgevano in alto ed in basso due mensole, sulla prima si mettevano le pentole più grandi, capovolte; sulla seconda, che terminava con una piccola sponda, si riponevano i bicchieri di tutti i giorni, anch’essi capovolti.

Altro oggetto importantissimo della cucina era la madia, essa era usata come piano di lavoro per fare il pane inoltre, al suo interno vi si conservava il pane cotto edlievito ricoperto di farina. Nei cassetti si tenevano i fusi, i gomitoli di lana, la tovaglia ed i teli del pane. Nella parte bassa, chiusa da due sportelli, si riponevano, tra le altre cose, i fiaschi con l’olio e l’aceto. Oltre alla madia, in alcuni poderi, si trovava anche un cassone dove si conservava la farina e tutti quegli utensili che con essa avevano qualche relazione: staccio, capretta (reggistaccio), maccheronaio, ecc.

Incavati all’interno delle spesse mura sitrovavano di frequente delle scaffalature chiuse con tende, che servivano da disensa. Sulle relative tavole si ponevano i fiaschi del vino, il fiasco dell’olio per i lumi, il lume ad olio, il lume a cantino (petrolio) e la lanterna ad olio per la stalla, la bugia ed il lanternino per andare a veglia quando non c’era la luna, i barattoli di grano ed orzo tostati, i barattoli di marmellata ed i barattoli di terra con i pomodori sotto sale, i sacchetti di stoffa con i ceci ed i fagioli, olive e fichi secchi. Per terra senza una precisa collocazione si trovava talvolta una grossa ciotola di legno detta “boriglia” che conteneva la semola, in essa, quando era l’ora di coricarsi, le donne infilavano le rocche con la lana o il lino perchè stessero ben dritte.

Dietro la porta d’ingresso si tenevano la granata di saggina e la “cassetta” di legno. Al centro della stanza stava il grande tavolo e nel senso della lunghezza vi erano una o due panche e qualche seggiola impagliata.

Gran parte dei pasti quando il tempo lo permetteva, erano consumati all’aperto, in questo caso spesso non si usavano i piatti ma si mangiava direttamente dal tegame e si beveva ad un solo bicchiere o a “garganella” direttamente dal fiasco. Se i pasti erano fatti a casa si apparecchiava sempre la tavola con la tovaglia bianca di “rinfranto” , si mettevano i cucchiai, le forchette, non si usavano invece i coltelli poiché ogni contadino ne aveva uno tascabile.

Dopo la cena le donne facevano le faccende e gli uomini andavano a veglia o ricevevano i vegliarini. Durante la veglia gli uomini giocavano a carte e bevevano qualche bicchiere di vino, mentre le donne si tenevano occupate filando, facendo la calza, rammendando, poiché il loro stare con le “mani in mano” sarebbe stato motivo di biasimo. Presso alcune famiglie, al sabato sera, le donne, a turno, lavavano e ungevano con il grasso di maiale (sugna) le scarpe di cuoio e di vacchetta di tutti i familiari; e mentre si lavorava e si giocava, talvolta qualcuno raccontava storie e novelle oppure si parlava del raccolto, delle bestie, di argomenti insomma legati alla vita quotidiana.

Articolo tratto da “La Comunità di Pomarance”.

LO SGOMBERO – IL LAVATOIO – IL PIAZZONE

La Signora Bibbiani, la già conosciuta protagonista e scrittrice dell’ormai noto libro “IL FORMICAIO”, è stata qualche giorno a Pomarance ospite della sua amica Emma.

Durante il suo soggiorno è venuta a trovarci alla

Pro Loco. Abbiamo parlato di argomenti del tempo passato, del suo libro e di

altre cose di Pomarance.

In questi giorni ha trovato il tempo per scrivere ancora qualcosa che poi ci ha lasciato insiema ad altro, tracciato precedentemente.

Sono tre racconti che riprendono il discorso dalla fine del suo libro. Il primo parla del trasloco dal Formicaio alla Fonte del Comune, il secondo del Lavatoio pubblico che si trovava presso la

sua nuova abitazione e delle storie accadute tra le donne che frequentavano questo luogo, il terzo è un racconto su questi ultimi giorni trascorsi a Pomarance e delle ore di lettura passate nel Piazzone.Certi di far cosa gradita ai nostri lettori, proponiamo loro tutti e tre i racconti.

LO SGOMBERO

Gli sgomberi sono avvenimenti molto importanti nella nostra vita, perché segnano le tappe del nostro percorso, tappe che lasciano dietro di sé un certo modo di vita, un certo ambiente, certe amicizie e ci portano in un ambiente tutto diverso, dove diverso sarà il modo di vivere, diverse le amicizie, diverse le esperienze.

Il primo fu per me il più doloroso. Fu il distacco dal Formicaio, dal nostro piccolo regno dove noi ragazzi eravamo nati e dove avevamo vissuto un’infanzia povera sì ma libera, sana e spensierata.

Fu l’addio al nostro piccolo grande Formicaio coi suoi campi, le sue piante, le sue bestie, la sua casa, la sua Croce.

Come risuonavano tristi le sue stanze vuote!

Vi rimase solo la mucca. E per mamma fu questo l’addio più doloroso poiché l’amava quasi come una persona; amore del resto ricambiato, poiché la povera bestia mugghiò dolorosamente per giorni e giorni come quando le portavano via il vitellino.

Portò via le nostre povere cose un carro trainato da buoi. All’ultimo viaggio in cima al carro troneggiavano il

trabiccolo e lo scaldaletto! Sotto, in una cesta, c’erano le galline, poiché mamma non aveva voluto separarsi da loro.

E noi dietro, a piedi, tristi, come a un funerale.

Tornammo alla fonte del Comune, a ridosso della collina, dove il sole tramontava alle tre del pomeriggio, in una vecchia casetta di tre misere stanze, davanti al lavatoio pubblico. Fu un cambiamento in peggio per tutti, in tutti i sensi. Babbo passò dalla vita contadina, faticosa si ma libera, a quella incerta e dipendente di operaio e mamma dovette andare a mezzo servizio. Perfino le galline ci scapitarono, private del vasto pollaio, dell’aia e dei campi e costrette in un angusto recinto dove non vedevano mai il sole.

La gattina bianca addirittura fuggì: ormai vecchia volle andare a morire al suo Formicaio.

V. Bibbiani

IL LAVATOIO

Il lavatoio pubblico fu per me come un palco da cui potei assistere a più d’uno spettacolo gratuito, e venire a conoscenza di vita morte e miracoli di tutto il paese, poiché le donne portavano al lavatoio non solo i panni sporchi materiali ma anche gli altri, cioè tutti i petegolezzi, tutti i segreti, tutti gli scandali.

Stropicciavano, sbattevano, sciacquavano, torcevano, e chiacchieravano, chiacchieravano… mentre l’acqua diventava sempre più sporca e più densa, finché si ricopriva di una coltre di sudicia saponata che le donne cercavano di allontanare continuamente dai loro panni.

Una volta, una donna, moralmente vulnerabile, malignò sul conto di un’altra che era dal lato opposto; questa naturalmente, replicò; la prima raddoppiò la dose, la seconda passò alle offese, finché tutte e due, rosse dalla rabbia, cominciarono a lanciarsi, a piene mani, quell’acqua limpida e profumata bagnando anche le altre.

Successe il finimondo!!!!

Spesso qualche pezzo di sapone scivolava dalle mani infreddolite delle donne e, siccome il fondo del lavatoio era in pendenza, riprenderlo era un problema. Munite di una mazza, in cima alla quale era legata una vecchia forchetta; povere donne, quanto frugavano e quanto imprecavano!

Il lavatoio veniva svuotato e pulito solo una volta o due alla settimana da Mizio, lo spazzino. Veniva giù nel tardo pomeriggio, armato di secchio e ramazza, dava all’ultima donna che si trovava lì il suo fagottino di panni sporchi perché glieli lavasse (era vedovo), mentre la vasca lentamente si svuotava. Infine vi entrava dentro per pulirla, recuperando fazzoletti, calzini, fibbie e bottoni e quei benedetti pezzi di sapone che erano diventati morbidi come pappa e* che regalava alla donna che gli aveva lavato i panni.

Durante la notte, lentamente, il lavatoio si riempiva.

La mattina dopo, le donne facevano a gara ad alzarsi presto per poter usufruire dell’acqua pulita. Arrivavano addirittura all’alba, una dietro l’altra e in poco tempo erano così tante che vi stavano a contatto di gomito, e non c’entravano e si bisticciavano.

La prima naturalmente era la Milia, la vecchia contadina, che aveva bollito il bucato la sera prima ed ora se lo portava addirittura fumante dalla conca. Era molto brava per lavare, la Milia, e con poco sapone, chè il segreto, diceva lei, stava nel far rimangiare ai panni la saponata, senza disperderla nell’acqua.

lo, dalla finestra, imparai tutti i segreti del mestiere e qualche volta mi alzavo presto per andare ad aiutarla.

Il compenso era un bell’uovo fresco!!!

IL PIAZZONE

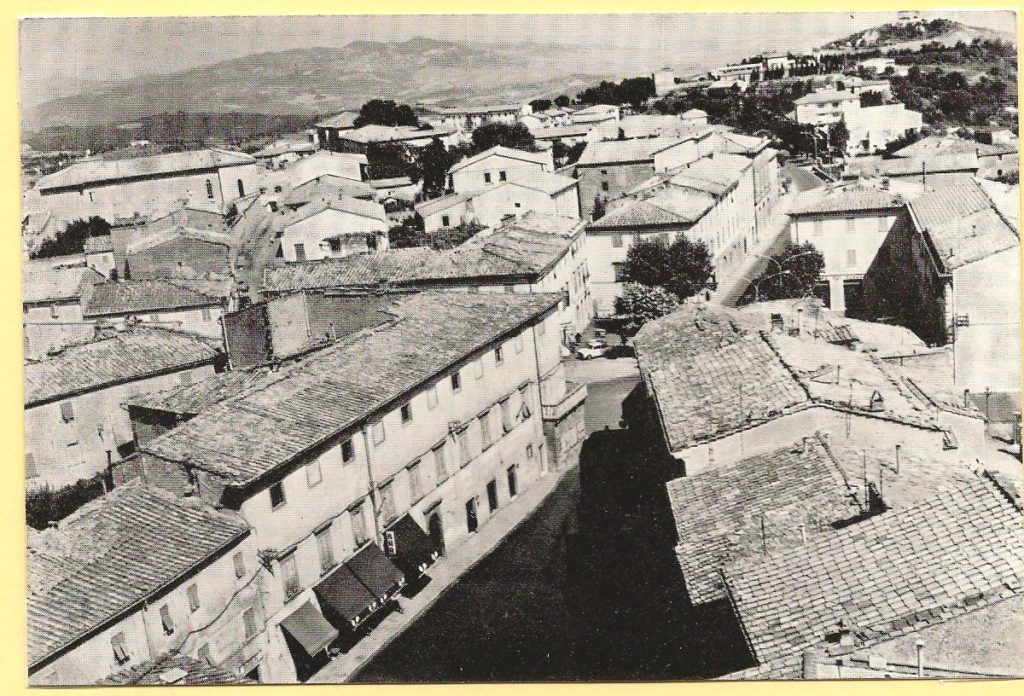

Dietro al paese, dal lato di Nord-Est, c’è un gran piazzale a forma di triangolo, scavato nella roccia: il Piazzone.

Il lato occidentale è limitato da un alto muro, gli altri due da imponenti, meravigliosi, secolari ippocastani.

Ai miei tempi, per la festa del patrono, mentre in piazza si svolgeva la rumorosa fiera destinata alle donne e ai ragazzi, nel Piazzone si svolgeva quella, non meno rumorosa, del bestiame, destinata agli uomini.

Le bestie, teste e code ornate di nastri e cordicelle colorate, venivano attentamente osservate, palpate, guardate in bocca, misurate, pesate, in mezzo a urli, muggiti e ragli.

Ogni tanto qualcuna partiva col nuovo proprietario, finche, piano piano, il Piazzone si svuotava; restava solo qualche povera “brenna” che il padrone, deluso, si riportava a casa, mogio, mogio.

Poi vennero i trattori e la fiera del bestiame se ne andò, come se ne vanno tutte le vecchie cose.

Il Piazzone si trasformò in campo di calcio e risuonò delle urla dei tifosi assiepati lungo il muro di cinta. Alcuni secolari ippocastani furono sacrificati per far posto ad una delle porte da gioco, mentre la parte inferiore del triangolo fu isolata con un filare di cipressi e per metà lastricata ed adibita a pista da ballo e da pattinaggio.

Questa estate sono andata al paese; sono andata a frescheggiare nel Piazzone, all’ombra degli ippocastani.

Il campo da gioco è stato abbandonato per il nuovo stadio. Si anima solo per il Palio dei Rioni.

Seduta all’ombra soleggiata e profumata di resina dei cipressi, o a quella fonda e fresca degli ippocastani, ho trascorso lì molte ore del mattino.

Silenzio e pace assoluti, incredibili in questo mondo così rumoroso; aria pura, fresca, leggermente ventilata, profumo di erba, di terre, di ragia.

Nella strada sottostante non passano più le donne ciarliere per andare alla fonte e al lavatoio. Una sola ne ho vista; e non portava la “balla” dei panni in testa e le “mezzine” in mano, ma solo una tinozza di plastica celeste sotto il braccio.

Il libro è aperto sulle mie ginocchia. E’ un libro di Cassola e descrive proprio le colline e paesi di questa terra, di questa Maremma tanto cara al suo cuore come al mio. E i suoi personaggi suscitano in me il ricordo di altri personaggi lontani, ma stampati vivamente nella memoria. Ad ogni ora, l’alto campanile della Chiesa scandisce per due volte i suoi tocchi sonori; gli fanno eco, anch’essi per due volte, quelli più bassi deila Torre del Marzocco. Forse le cicale friniscono, ma al mio orecchio giunge solo un leggero fruscio.

Stanotte ha piovuto. Sulla pista, in un punto avvallato, c’è una bella pozzanghera di acqua piovana.

Giunge un uomo con un bambino.

L’uomo è sui 40 anni; il bambino ne avrà poco più di quattro; ha con sè la biciclettina a quattro ruote.

L’uomo mi dice di aver avuto il figlio dopo 13 anni di matrimonio e si vede subito che è un babbo apprensivo, esageratamente premuroso e timoroso. Gli mette la biciclettina sulla pista dicendo: “Lorenzo, mi raccomando, piano”.

Il bambino comincia a pedalare nell’asciutto, ma quella bella pozzetta d’acqua lo attira e vi si avvicina.

“No, Lorenzo, no, nell’acqua no!” Ma Lorenzo non ubbidisce e vi entra.

“Lorenzo, piano, ti bagni i piedi!”

Lorenzo non gli dà ascolto e sfreccia nell’acqua alzando ai lati due creste spumose.

Gli sorrido e lo incito. “Che bellezza eh! Ora sei al mare! La tua bicicletta si è trasformata in un motoscafo!”

E il babbo: “Lorenzo, piano! Lorenzo, vai all’asciutto!”

E Lorenzo mi guarda e sguazza felice su e giù.

E naturalmente si bagna i piedi!

“Te lo dicevo! Hai visto ti sei bagnato i piedi! Ora ti porto a casa!”

Ed io: “Sarebbe meglio che gli levasse le scarpe e, mentre queste asciugano al sole, ce lo facesse giocare a piedi nudi; tanto l’acqua è calda!”

Per non contraddirmi, il babbo cede.

E Lorenzo entra nell’acqua coi piedini scalzi e vi sguazza felice, come facevo io nel pelago e nelle pozzanghere del Formicaio!

E mi viene una voglia matta di andare nell’acqua con lui, ma temo che l’uomo mi prenda per “matta” e mi astengo.

Lorenzo mi guarda felice e riconoscente. Mi son fatta un amico.

E la mattina seguente spero che torni.

Passano le ore; piano piano la pozzanghera si ritira; Lorenzo non viene nè quel giorno nè i giorni seguenti.

Il babbo lo avrà portato a giocare altrove, lontano da questa nonna un po’ matta che ha voglia di sguazzare come lui nelle pozzanghere!

V. Bibbiani

MALANNI, CURE E RIMEDI

NELLA CULTURA CONTADINA

Gli abitanti delle nostre campagne erano in larga misura accomunati da una visione estremamente concreta della vita, per cui, a monte di ogni evento, positivo o negativo che fosse, doveva esistere una causa precisa e controllabile.

Talora credevano che qualcuno nascesse già in possesso di connotazioni positive o negative, che identificavano in circostanze concrete o in dati fisici: le donne settimine, nate al settimo mese di gravidanza, oppure settime dopo sei fratelli, e quelle venute alla luce in particolari giorni dell’anno, ad esempio per [’Ascensione, erano ritenute in possesso di doti specifiche per togliere il malocchio e le fatture, segnare “i bachi”, “le storte”, ecc.; era segno di fortuna, inoltre, il ‘‘nascere vestito o con la camicia” cioè con il corpo ricoperto da quella sostanza lattiginosa che facilita l’espulsione del feto al momento del parto (vernice caseosa).

Riguardo a tutto ciò che di negativo poteva accadere nell’arco dell’esistenza, le cause venivano spesso ricercate nel malocchio, nelle fatture e nei cosiddetti “spregi ai santi”.

Il malocchio, secondo questa concezione, è un influsso che proviene propriamente dagli occhi, occhi “mali” cioè cattivi, che può essere emanato con o senza la volontà del proprietario. A scatenarlo spesso basta una lode o un’osservazione, per questo se si afferma “Bello questo bambino!” è rimasta ancora oggi nella tradizione popolare la consuetudine di aggiungere “Che Dio lo benedica!” a mo’ di parafulmine.

Il malocchio si accerta e si “leva” con un rito particolare da farsi a lume di candela: in una scodella d’acqua vengono versate gocce d’olio d’oliva, se l’olio si scompone o scompare, il malocchio c’è; l’operazione va ripetuta fino a che le gocce decidono di galleggiare come di norma (come Dio comanda).

Durante il rito si pronuncia una formula che varia da zona a zona, quelle che seguono le abbiamo tratte da una pubblicazione sulla cultura contadina in Toscana, poiché non è stato possibile, data la segretezza dell’argomento, reperirle direttamente da chi ancora oggi ne fa uso.

Gesù Giuseppe e Maria se è il malocchio se ne vada via, io ti segno,

Dio ti libera,

mi raccomando alla S.S. Trinità che ti ritorni la tua sanità.

Mi rivolgo a Dio e a tutti i Santi che questo male vada indietro e non avanti,

Dio mio sia se hai il malocchio ti vada via.

io ti segno, Dio ti libera.

Ben più grave è la fattura in quanto è definita come “cosa fatta apposta per indurre un male” ed è praticata, secondo la credenza popolare, da persone nate per fare del male.

Un rimedio, ritenuto sicuro per annullare una fattura, consisteva nell’impossessarsi di un indumento del supposto “fattucchiere” e quindi tracciato un cerchio attorno al fornello di cucina, metterlo a bollire. Si da per certo che, l’autore della fattura, non avrebbe tardato a bussare all’uscio, scongiurando di interrompere l’operazione, sentendosi bruciare addosso.

Altra causa di malanni di ogni tipo erano ritenuti gli “spregi ai santi”. Questo tipo di causa veniva spesso diagnosticata da un indovino, che ordinava al peccatore di chiedere scusa al santo offeso, con la speranza di venire ascoltato e perdonato. Oltre ai rimedi esisteva anche una profilassi, che consisteva nel portare addosso oggetti benedetti o amuleti.

Uno dei tanti momenti negativi di crisi e di pericolo è rappresentato dalle malattie. In campagna si aveva rispetto per la medicina quando riusciva a guarire; se non ci riusciva o quando il medico non era a disposizione, non si restava con le mani in mano ma ci si affidava ai rimedi tradizionali.

Bastava che uno dicesse – mi sento male

– gli davano subito l’olio di ricino. Questo era il toccasana per una vasta

gamma di malattie; veniva acquistato in bottiglie da venditori ambulanti, che

periodicamente facevano il giro delle nostre campagne. Allo stesso modo ci si

procuravano le “mignatte”: quando passava il “mignattaio” se ne compravano due

o

tre, si tenevano dentro ad un recipiente di terracotta pieno d’acqua chiuso da

un coperchio forato e si applicavano per curare la polmonite.

Per l’influenza si usava il “pane lavato” o “acqua panata”: si arrostiva una fetta di pane e si metteva in un bicchiere pieno d’acqua, quando era ben zuppato si strizzava e l’acqua, cosi ottenuta, si faceva bere all’ammalato. Lo stesso rimedio si otteneva sostituendo il pane arrostito con il riso.

Per disinfettare tagli e ferite si faceva bollire in un cucchiaio d’ottone qualche goccia d’olio ed un po’ d’aceto, quando l’aceto era evaporato si faceva raffreddare l’unguento e si applicava.

All’inizio dell’estate venivano raccolti i “borsacchi d’olmo”, il liquido che si trova all’interno veniva usato anch’esso come disinfettante e cicatrizzante per le ferite.

Si faceva largo uso di erbe medicinali soprattutto per il “calore” (infiammazione): erba rospa o erba diavola, camomilla, malva, vetriola, assenzio e salvia (amare come il veleno) e erba del calore; per il bruciato era conosciuta un’erba particolare, detta appunto “erba del bruciato” che veniva essicata e fatta bollire nell’olio. Le “storte” si facevano segnare e si curavano applicando la chiara d’uovo montata a neve e fasciando con la stoppa. Quando un bimbo aveva i “bachi” si facevano “segnare” oppure si faceva annusare il petrolio; si usava anche bollire alcuni spicchi d’aglio e far bere l’acqua. Il modo più diffuso di curare l’orzaiolo era di “cucirlo”: si andava dalla persona addetta che infilava un filo bianco o nero nell’ago e, facendo finta di cucire l’occhio verticalmente ed orizzontalmente, diceva delle preghiere segrete e faceva il segno della croce.

Negli esempi fin qui citati abbiamo visto come, nelle nostre campagne, venivano curate alcune comuni malattie, ma vale la pena citarne altre, proprie della cultura contadina, e non riconosciute dalla scienza medica. Una è il “dolore”, inteso non come sintomo, ma come malattia a se stante, simile alla “passione” ed al “crepacuore”; di ciò ci si poteva ammalare ed anche morire.

Quando qualcuno si ammalava, anche gravemente, e non si riusciva a trovare una causa precisa, tradizionalmente la si attribuiva alla “paura”. Si riteneva, infatti, che ha provare un forte spavento poteva entrare in corpo “la paura”, causando malattie anche molto gravi.

In conclusione si può dire che nella cultura contadina c’è la volontà di trovare una spiegazione a tutto e a tutto trovare un rimedio, in un continuo barcamenarsi tra religione, scienza e magia.

LAURA e SILVANO

Articolo tratto da “La Comunità di Pomarance”.

IL PANE

LA PREPARAZIONE NELLA TRADIZIONE CONTADINA

Nell’alimentazione contadina il pane era il cibo assoluto, il nutrimento per eccellenza. Tutti gli altri cibi si riassumevano in una sola parola “companatico” a ribadire il loro carattere secondario, in quanto non indispensabili e non sempre disponibili.

Questa situazione si è saldamente radicata attraverso i secoli tanto che, in un mondo ormai regno del “companatico”, il pane rimane per molti un punto di riferimento dell’alimentazione quotidiana, certo più per abitudine che per reale bisogno nutritivo.

Di norma nella tradizione contadina il pane si preparava una volta alla settimana o per meglio dire “ogni otto giorni”.Per una decina di persone occorreva cuocere circa venti pani alla volta, per lo più rotondi e del peso di due chili ciascuno. Il giorno precedente si preparava la legna necessaria per scaldare il forno e alla sera si metteva il lievito a rinvenire nell’acqua poiché gli otto giorni trascorsi sotto al “monticino” della farina in un angolo della madia, lo avevano indurito. La mattina seguente di buon’ora si scaldava l’acqua necessaria nel paiolo di rame, quindi si prelevava dal cassone la farina occorrente che si stacciava nella madia facendo scorrere lo staccio su di un piedistallo di legno chiamato “reggistaccio”.

L’acqua calda si stemperava in una pentola con altra fredda sgorgata dal brocco e la si versava un po’ per volta sulla farina distesa nella madia cominciando ad impastare attorno al lievito.

Lavorando con le mani si continuava ad amalgamare l’impasto fino a che, ottenuta la necessaria consistenza, si procedeva a staccare da esso le forme dosate a vista che venivano ulteriormente lavorate una ad una sulla “spianatoia” e poi deposte su una tavola di legno ricoperta da un telo spolverizzato di farina. Tra una forma e l’altra si faceva una piega ondulata al telo quindi si posava l’orlo di un bicchiere su ogni pane lasciando un’impronta che si riteneva favorisse la lievitazione. A questo punto si copriva il tutto con un lembo del telo lasciato ciondoloni; se faceva freddo si usava anche una coperta di lana e si provvedeva a riscaldare l’ambiente con un braciere posto sotto la tavola. Quando le forme cominciavano a lievitare si procedeva a scaldare il forno. Si bruciavano più o meno rapidamente alcune fascine di legna fine finché le lastre laterali accennavano a un colore biancastro, a questo punto si mandava la brace tutta da un lato usando una pertica e si spazzava il forno con lo “spazzolo”, infine si faceva “cascare la bronza” cioè si verificava la temperatura del forno introducendovi alcuni rametti di frasca: quando le foglie non annerivano voleva dire che era il momento giusto per infornare il pane.

Sollevando il telo si rovesciavano le forme una ad una su di una mestola e da questa sulla pala poggiata vicino alla bocca del forno, quindi si deponevano all’interno del forno disponendole di rigiro a cominciare dal punto più lontano dalla brace; in questo modo si bilanciava il calore per la cottura.

Quando in casa c’era una donna che aveva da partorire si faceva un panino per prevedere il sesso del nascituro: se si spaccava, si diceva sarebbe stata una femmina, se rimaneva intero si prevedeva la nascita di un maschio.

Dopo circa mezz’ora si apriva il forno e si rovesciavano velocemente tutti i pani per farli cuocere da entrambi i lati; un’ora era di solito sufficiente per completare la cottura.

A questo punto si estraevano i pani dal forno con la stessa pala usata per infornarli e con lo spazzolino di saggina si toglievano la cenere, la farina ed i pezzetti di carbone rimasti eventualmente attaccati alla crosta, quindi si disponevano ritti sulla tavola appoggiati gli uni agli altri e, una volta raffreddati, si riponevano nella madia.

Quasi sempre si sfruttava il calore del forno per altre necessità: cuocere la schiaccia, le mele, fare le bruciate, seccare i fichi, ecc.

Fra i riti collegati col pane c’era l’idea di non rovesciarlo sul tavolino “sennò” si diceva “un fa mai buio” intendendo il buio come momento di riposo dopo una lunga giornata di lavoro, le parole di questo canto toscano ci paiono, a questo proposito, particolarmente significative:

Tramonta sole per l’amor di Dio

ché se un sei stracco te so’ stracco io

Tramonta sole per l’amor dé Santi,

chè se un sei stracco te n’hai stracchi

tanti!

Laura