MATEMATICO E COSMOGRAFICO DEL GRANDUCA DI TOSCANA FERDINANDO DE’ MEDICI

Antonio Santucci, autore della SFERA ARMILLARE che si trova nell’istituto e Museo di Storia della Scienza di Firenze, del TRATTATO NUOVO DELLE COMETE e valente artista pomarancino della seconda metà del Cinquecento, nasce nel castello di Pomarance presumibilmente tra il 1540 ed il 1550. Dico presumibilmente in quanto non sono ancora stati ritrovati documenti che ne comprovino la effettiva data di nascita. L’unica cosa sicura e documentata è che la famiglia Santucci risiedeva a Pomarance ormai da moltissimi anni ed era sempre stata una delle famiglie più in vista della Comunità come risulta da alcune delibere ritrovate nello Archivio Storico Comunale.

Nella prima, datata 1 novembre 1621, si legge:

“Adi 1 novembre 1621, congregati alla residenza solita del Gonfaloniere e Priori Rappresentanti tutta la Comunità di Ripomaranci in sufficiente numero Deliberano di dare fede come Benedetto Santucci et ms. Paolo Piero Santucci sono tutti di Ripa Maranci originari et di famiglia originaria antica di questa terra, che hanno goduto e godono tutti i privilegi immunità della Comunità.”

Nella seconda Delibera, datata 11 settembre 1751, si ha il seguente attestato:

“Di poi i Sigg. Adunati ordinarono a me cancelliere, con tutto legittimo Partito di voti favorevoli quattro e nessuno contrario, far questo attestato della famiglia del fu Michel Angiolo del fu Domenico Santucci originario di questa terra di Pomarance e qui stata da più centinaia d’anni descritta tra le principali Famiglie e che non trovasi memoria d’alcuna persona della stessa Famiglia che abbia giammai esercitata nessuna arte umile o meccanica ma essersi sempre mantenuta delle proprie entrate con decoro ed onorevolezza. ”

Il Santucci, dotato di intelligenza innata, talento ed ambizione, ha probabilmente iniziato la sua carriera come apprendista in qualche bottega di artista nella Firenze del Cinquecento in cui gravitavano i migliori uomini di scienza, artisti ed artigiani dell’epoca, ed è proprio grazie a questi suoi primi approcci con l’arte che egli deve avere acquisito una miriade di abilità che gli sono poi servite nel momento in cui ha aperto una propria bottega. Le prime notizie certe, ricavate dalle sue opere e dall’opuscolo che Ferdinando Meucci scrisse nel 1876 sulla Sfera Armillare, ci dicono che nel 1572 il Santucci era già al servizio del Cardinale Ferdinando de Medici quando questi era a Roma intento nei suoi studi. Nella dedicatoria a Cosimo II de Medici del TRATTATO NUOVO DELLE COMETE infatti egli dichiara che “…. mi dette occasione in Roma ed in Firenze di poter osservare tutte le comete, e nuove stelle apparse al mio tempo del 1577 del 82 del 96 e del 607 et le due stelle del 72 del 604. ”

Dal 1577 al 1607 risulta spesso in viaggio fra Roma e Firenze. Osserva comete, si diletta a costruire strumenti e viaggia sulle galere per conto del Principe Ferdinando a scopo scientifico.

Nel 1582 Santucci è a Roma, osserva la cometa di quell’anno dalla residenza del Cardinale (Palazzo Trinità dei Monti) e termina la sua prima Sfera Armillare che si trova oggi nella Biblioteca dell’ESCORIAL a Madrid. Questa sfera, costruita per ordine del Cardinale Ferdinando, fu inviata alla Corte

di Spagna nel 1583 tramite Giulio Bavaglini, ministro plenipotenziario in Spagna, unitamente ad un libro che avrebbe potuto costituire una descrizione anticipata della seconda Sfera Armillare che Santucci costruì nel 1593 e che oggi si trova presso l’istituto e Museo di Storia della Scienza di Firenze.

Sempre in questo anno 1582 abbiamo la prima testimonianza della posizione di Matematico del Santucci. È stata infatti trovata, nell’inventario del “GUARDAROBA” Romano del Cardinale Ferdinando, una voce che registra la costruzione di una Sfera Armillare costruita da “Maestro Antonio Santucci dalle Pomarancie Matematico di Sua Santità Illustrissima. ” Nel 1587, a causa della morte del Granduca Francesco de Medici, fratello del Cardinale, il Santucci torna a Firenze con Ferdinando il quale lascia la porpora cardinalizia e diviene il nuovo Granduca.

La posizione del Santucci rimane oscura. Egli infatti non compare nell’elenco di coloro che venivano stipendiati dal Granduca.

Dopo breve tempo gli viene commissionata la costruzione della seconda Sfera Armillare che dovrà essere più grande ed elaborata della precedente. Questo lavoro lo tiene occupato per 62 mesi, dal 4 marzo 1588 al 6 maggio 1593.

Dalle varie testimonianze dei pagamenti per i materiali e per i servizi si può dedurre che il Santucci non fu soltanto il disegnatore e progettista della sfera, ma anche il costruttore ed il decoratore. Infatti tra le varie cose vi erano riferimenti alla sua bottega, agli strumenti ed anche ai suoi aiutanti. Tutto questo avalla la tesi secondo la quale il Santucci iniziasse la propria opera come artista-artigiano e che solo in seguito si sia dedicato a studi di astronomia, matematica e tutto ciò che potesse contribuire a migliorare le sue conoscenze e le sue capacità.

La costruzione della grande Sfera Armiilare però non fu l’unico impegno in questi cinque anni. Nel 1590 infatti pubblica una tavola “Dichiarazione della ruota perpetua, nuovamente ad utilità comune posta in luce, nella quale perpetuamente si trova l’ora del levar del sole, del mezzogiorno, il far della luna, etc. ” e, come egli stesso dichiara nel suo “TRATTATO NUOVO DELLE COMETE”, costruisce un grande quadrante con un diametro di 4 braccia e mezzo, equivalente a circa 3 metri, di cui era molto orgoglioso. Per nostra sfortuna però il Santucci non ci dà nessuna indicazione del perché e per ordine di chi l’abbia costruito.

In questo periodo continua la trasformazione del Santucci da artista-artigiano a matematico e la testimonianza ce la fornisce Jacopo Mazzoni in una sua lettera al Granduca Ferdinando del 1593. In questa lettera il Mazzoni dichiara che il Santucci aveva intrapreso “molti lavori in matematica’’, che era “un valent’huomo” in quella professione e degno di essere sostenuto.

TRATTATO DI DIVERSI /STRUMENTI (1593)

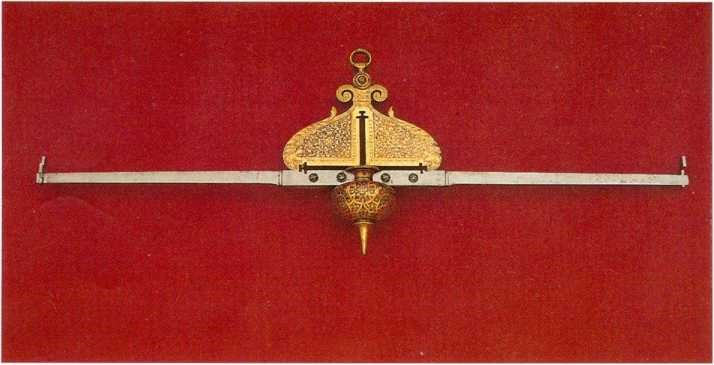

Nel 1593 scrive il “Trattato di diversi /strumenti Matematici che si conservano al presente nella Guardaroba del Gran Duca di Toschana Presi in disegno in questo libbro con le loro operationi come in misurare le lunghezze largezze altezze overo profondità cosi delle cose Terrene come Celesti; Similmente in levar le piante delle Provincie

o di qual si voglia cosa con ogni particolarità che giustamente stien ne luoghi loro. ”

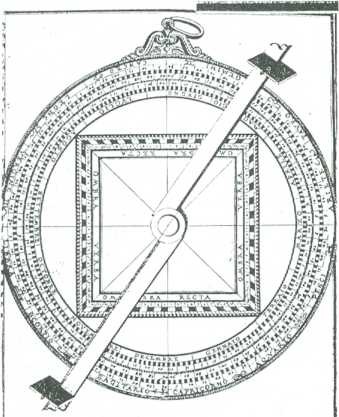

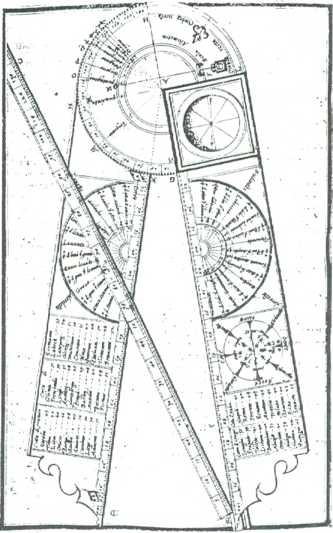

È questo un bellissimo Codice manoscritto che potrebbe essere definito un inventario principe ragionato dei più rilevanti documenti della seconda metà del Cinquecento. In esso si possono osservare figure di strumenti matematici e luoghi di cui si possono rilevare le altezze con gli strumenti. La maggior parte degli apparecchi presentati nel Codice si ritrova oggi negli originali posseduti dall’istituto e Museo di Storia della Scienza di Firenze.

Da questo Trattato possiamo trarre la testimonianza evidente che egli aveva intrapreso alcune attività di insegnamento. In una delle prime pagine del Trattato il Santucci ci preannuncia di stare preparando un “copioso compendio” sulla Sfera Armillare: “…. e per uso di simili cose la felice Memoria del Gran Duca Cosimo fece fabrichare questi bellissimi /strumenti per il diletto che ne avea di si, nobile et piacevole scientia, ad imitatione del quale il Serenissimo Don Ferdinando HI Gran Duca di Toscana, oltre a far questo trattato per dichiaratione delle operationi de sopradetti strumenti vena aggiunti degli altri venuti di Roma come alchuni bellissimi quadranti e Bussole et oltre a questo ha anche fatto fabricare al presente una sfera di meravigliosa grandezza e la più copiosa che si vedessi già mai della quale se il Signore i Dio celo concederà se ne vedera presto un copioso compendio dove si dichiarano li sua termini con tutte le operationi astronomiche et geografiche che in quella si contengono. ” Nel 1595 vennero affidati al Santucci lettorati di Matematica all’Accademia del Disegno ed il restauro del grande Mappamondo costruito da Egnazio Danti e che attualmente si trova nella Sala delle Carte di Palazzo Vecchio. Questo Mappamondo terrestre costruito dal Danti, cosmografo di corte di Cosimo de Medici, era ridotto in cattive condizioni ed il Santucci stesso in una sua relazione, che si trova presso l’Archivio Mediceo, ci fa sapere quali fossero i lavori di cui necessitava: “Fa di mestieri colorir di nuovo tutta l’acqua e ralluminare molte cose che sono state accecate ne’ continenti della terra, similmente fa di bisogno linear di nuovo tutti i circoli paralleli e meridiani a ciò’ si riduca in bella e graziosa vista. Inoltre a circoli tropici et agli artici gli mancano la loro graduazione che oltre al l’ornamento che fanno è necessario farle per distinguere le proporzioni che i paralleli hanno con l’equatore, i continenti della terra che sono dintorno a poli di detto globo vi furono solamente accennati a guisa di un fummo, ridurli alla loro perfezione che corispondino alle altre parti et oltre a ciò vi mancano più isole insieme con quella del Giappone essendo che nel tempo che il Rev. Padre frate Eg natio Danti fece il detto globo per ordine della felice memoria del G.D. Cosimo non ce n ’era quella notizia che ce n ’è oggi. Hora trovandosi il detto globo nel termine sopradetto che costò più migliaia di scudi”.

TRATTATO DI DIVERSI /STRUMENTI

MATEMATICI (1593)

La sua posizione non è ancora stabile e nel 1596 scrive una lettera al Granduca in cui dichiara che gli sarebbe piaciuto essere impiegato nelle Gallerie Fiorentine nella costruzione e restauro di strumenti, costruzione di carte geografiche e altri lavori a lui congeniali che sino ad allora aveva fatto

su commissione ed avere quindi una posizione di stipendiato.

La richiesta del Santucci fu accolta e gli fu dato un incarico che lo metteva al servizio particolare del Granduca con uno stipendio di 8 scudi al mese.

Nel 1599 fu nominato Lettore di Matematica all’università di Pisa, il perché non è ancora esattamente chiaro ma sembra che ciò fosse dovuto al fatto di essere divenuto “un favorito della Granduchessa.” Un’altra opera del Santucci, posteriore al 1599, è un Codice autografo di 19 carte modernamente numerate con illustrazioni a penna molto simili a quelle presenti nel Codice degli Strumenti Matematici per la parte che si riferisce alla misurazione dei luoghi ed il cui titolo completo è: “In questa presente hopera, si dimostra quanto la Terra sia maggiore dell’Acqua e dell’elemento dell’Aria, e similmente quanto la Sfera del Fuoco sia maggiore della Terra, et in oltre si da una Regola di trovare con maravigliosa facilità, quante miglia si vede lontano dalla proposta altezza tanto in Mare come in Terra; similmente per sapere quanto può essere lontano qual si voglia Naviglio quando si scquapra in Mare dalla Altezza proposta: e che sia necessario, tutti li viaggi che si fanno per Mare e per Terra si faccino per linea circolare, et non per piano; Composto da Antonio Santucci di Ripomaranci Cosmografo del Serenissimo Gran Duca di Toschana, e lettor delle Scientie Matematiche nello Studio di Pisa dedicato a Sua Altezza Serenissima. ”

Questo Codice, pur inquadrato nella formazione aristotelico tolemaica sempre sensibile nell’opera del nostro cosmografo, sembra valer la pena di essere preso in esame per una valutazione comparativa sulle cognizioni cosmologico didattiche del periodo. Nel 1606 consegna al Granduca Ferdinando delle Carte Geografiche alle quali aveva lavorato sin dal 1600. Sono queste dodici carte la prima delle quali rappresenta il Mondo intero; la seconda l’Europa; la terza l’Asia; la quarta l’Africa; la quinta il Mondo Nuovo ovvero come si diceva a quel tempo le Indie Occidentali; la sesta l’Inghilterra la Scozia e l’Irlanda; la settima la Francia; l’ottava la Grecia; la nona l’Italia; la decima il Granducato di Toscana; l’undicesima la Spagna; la dodicesima la Liguria e la Lunigiana. Stava anche lavorando ad una carta che doveva raffigurare tutta l’Europa, parte dell’Africa e gran parte dell’Asia.

TEORICA DEL SOLE

ET DELLA LVNA PEE SA

PERE TVTTÌ GLI ASPETI CH

TANNO TRA LORO

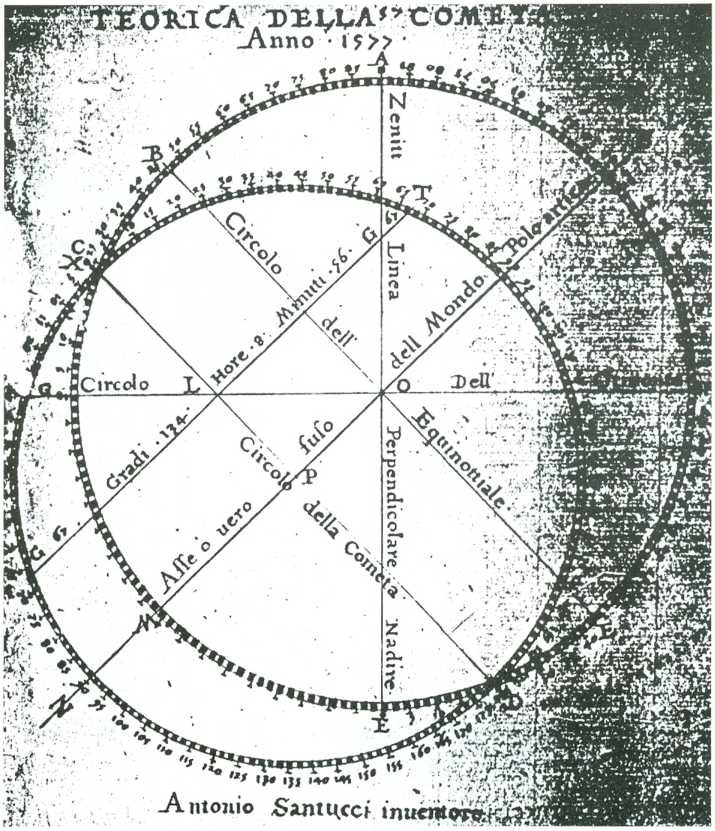

Nel 1611 viene pubblicata la prima edizione del TRATTATO NUOVO SULLE COMETE corredato da 10 tavole originali manoscritte.

Un altro lavoro del nostro concittadino, composto tra il 1611 ed il 1612 come egli stesso dichiara nel testo, è il “Breve discorso sopra il Trattato del Sig.r Galileo Galilei, delle cose, che galleggiano sopra l’acqua, di quelle, che vi si sommergono et non vanno in fondo; composto da Antonio Santucci da Ripamaranci Cosmografo del Ser.mo Grand Duca di Toscana, et Lettore delle Scienze Matematiche nello Studio di Pisa; dedicato alla S.ma Madama Granduchessa di Toscana.’’ Questo opuscolo, il cui originale si trova nella Biblioteca Nazionale di Firenze, non ha valore scientifico in quanto il Santucci esprime le sue teorie senza una considerazione

critica e comparativa dei testi matematici che si potevano trovare facilmente al suo tempo. Esso ha soltanto un notevole rilievo in quanto dimostra le notevoli doti artistiche del Santucci. Infatti in esso vi è un bello stemma stilato a penna con l’Arme dei Medici inquartata con quella dei Lorena che rappresenta una indiscutibile opera d’arte.

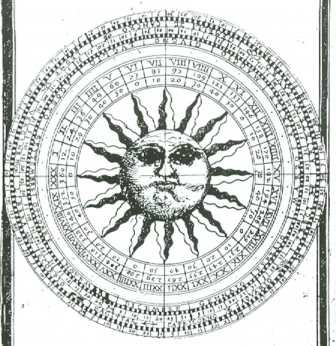

Nel 1613 il Santucci produce un altro Codice,

rimasto autografo e che si trova presso la Biblioteca Nazionale di Firenze, il

cui titolo è : “Nuova Inventione di Tavole per sapere le Cognuntioni della

Luna col Sole, e tutti, gli aspetti che fanno fra di loro con tute le feste

Mobili di qual si voglia anno proposto. Mediante quel numero che scruoprirà un

tiro di tre dadi, o vero un numero immaginato da tre punti fino in diciotto, et

altre cose composto per industria e per inventione di Antonio Santucci,

lettore delle Scientie Ma

tematiche nello Studio di Pisa, e Cosmografo del S.mo Gran Duca di Toscana dedicato

alla sua Serenissima Madre Madama Cristina Gran Duchessa di Toscana, dallo

inventore dell’hopera Antonio Santucci suo umilissimo e devotissimo servitore.

”

All’inizio di questo Codice, nel recto della prima pagina, si trova una scritta a matita in cui si legge: “XXII Ant. Santucci. Tavole delle congiunzioni della Luna e del Sole per le feste mobili. Autografo 1613. ” La data del 1613 viene altresì dichiarata nel testo “per la qual cosa diremo che la festa dell’Annuntiata viene di lunedi in questo Anno 1613’’.

Questo Codice ha un suo valore ed interesse se considerato nel contesto di quegli anni in cui la riforma del Calendario portò alla necessità di calcoli astronomici e di compilazioni di tavole di cui specialmente la Chiesa aveva evidente grande necessità per la puntualizzazione delle feste religiose.

Fu questa l’ultima opera del Santucci che in questo stesso anno morì.

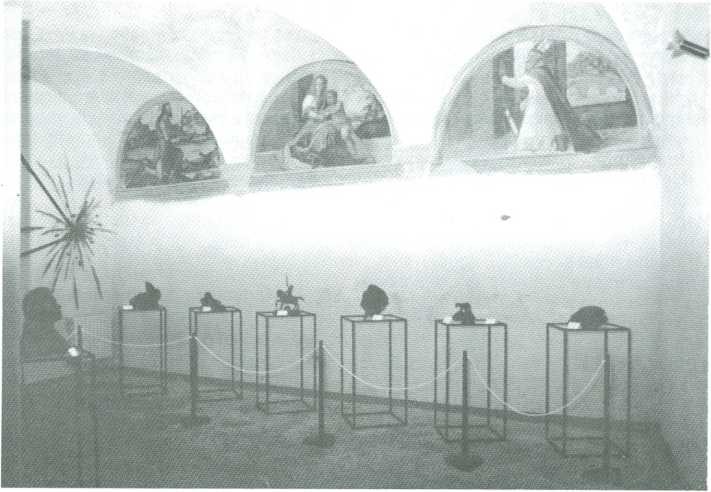

1st. e Museo di Storia della Scienza Firenze.

Analizzando l’opera del Santucci, la Dott.ssa Maria Luisa Righini Bonelli dell’istituto e Museo di Storia della Scienza di Firenze, ci dice che il nostro concittadino era un tecnico ed un artista la cui opera era sostenuta da una incisiva e forte sensibilità. Questa sensibilità si può rilevare non solo dalla Sfera Armillare, ma soprattutto dal Codice degli Strumenti Matematici posseduto dalla Biblioteca Marucelliana. Quest’ultimo costituisce infatti, specialmente per i cultori della strumentarla antica, un prezioso documento che permette di porre a confronto molti degli apparecchi esistenti presso l’istituto e Museo di Storia della Scienza, con i progetti eseguiti per i medesimi, e chiarisce l’uso al quale furono destinati in quel mondo di vivo interesse per le collezioni scientifiche creatosi nel Cinquecento in Toscana con Cosimo, Francesco e Ferdinando I de Medici.

Articolo tratto da “La Comunità di Pomarance”.